这个故事听起来很有趣,也反映了一种情感和人际关系的微妙变化。以下是对这个情景的几种可能解释:

1. "情感转变":可能是在成为超市老板的闺蜜后,你对她的了解加深了,发现她经营的方式、商品选择或者个人价值观与你的喜好产生了共鸣。这种共鸣可能让你对超市产生了特殊的情感,以至于你更愿意去其他地方购物。

2. "信任与忠诚":与超市老板成为闺蜜后,你对她产生了深深的信任。这种信任可能让你觉得在她的超市购物更加安心和放心,而其他超市则无法给你同样的感觉。

3. "社交活动":成为闺蜜后,你可能与超市老板有更多的社交活动,这些活动可能让你不愿意再到原来的超市购物,因为那里已经不再是你的专属社交场所。

4. "个人成长":这段友谊可能促使你个人成长,改变了你的消费习惯和购物观念。你可能会选择更加环保、支持本地商家或追求更个性化的购物体验。

5. "故事情节":这个故事可能是一个虚构的情节,用来表达人际关系的微妙变化和情感深度。

无论真实原因如何,这个故事都揭示了人际关系和消费行为之间的复杂联系。它提醒我们,购物不仅仅是满足物质需求,也是一种社会和文化体验。

相关内容:

旧账未清

"铃铃!"手机急促地响起,屏幕上闪动着"王姐"两个字。

我瞥了一眼,迅速按下了静音键,手指微微发抖。

内心一阵翻腾,像是陈年的老醋被人搅动,酸涩难当。

站在超市门口,我犹豫再三,最终还是转身离去,与那个曾经朝夕相处的身影拉开了距离。

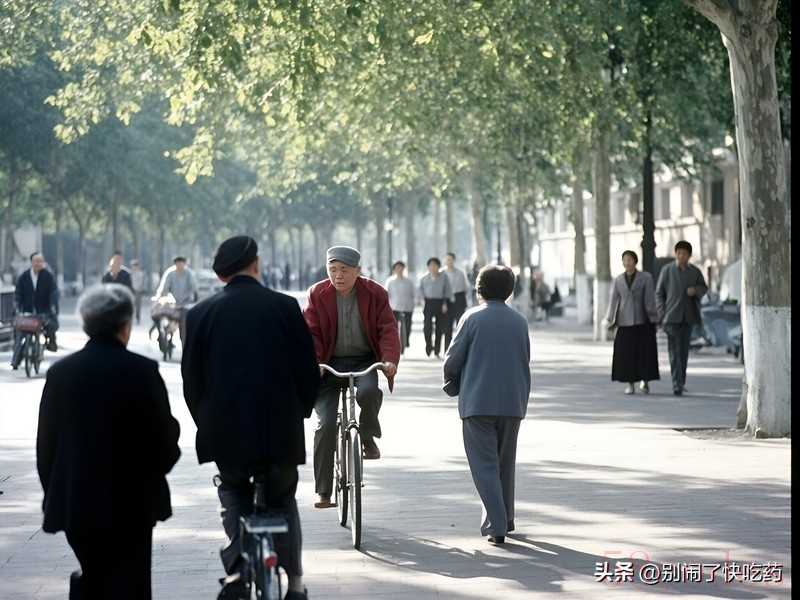

我叫孙丽华,今年四十有八,是这座北方小城里再普通不过的一名下岗女工。

九八年那场惊天动地的改革,像一把无情的镰刀,将我和千万工人同志们与"铁饭碗"彻底割裂。

那天,厂办主任董大姐眼圈泛红,念完名单后说:"同志们,厂里实在撑不下去了,这是国家政策,我们要理解。"

拿着那薄薄的一叠"买断工龄"补偿金,我和老姐妹们抱在一起,哭得像断了线的珠子。

彼时,我儿子周小明正上初二,丈夫周建国在另一家国企当车间班长,日子虽不富裕却也能温饱。

家里那台二十一寸的黑白电视机,是周建国八九年用工厂发的奖金买的,是我们全家的骄傲。

"咱家现在也算是'电视机户'了!"每当邻居来看《渴望》和《篱笆女人和狗》,周建国总会不经意地炫耀几句。

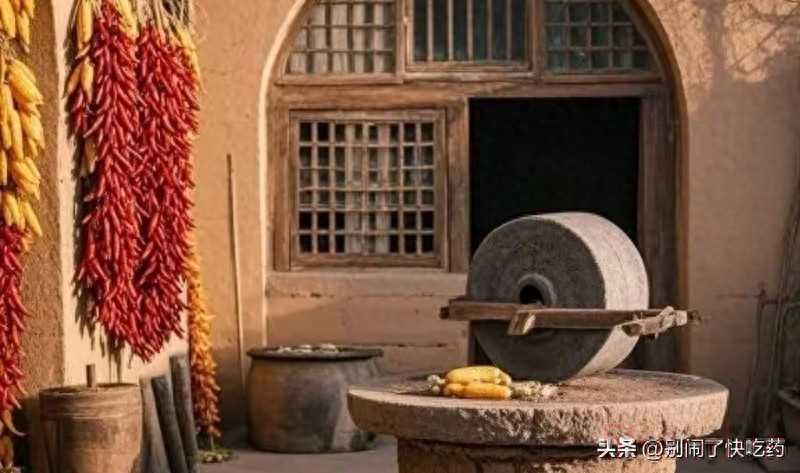

王淑芳的超市开在我家县直楼小区门口,那间二十几平米的店面,红底金字的招牌在当时的街道上格外显眼。

"民富超市",这名字在九十年代末的县城,透着一股子时髦劲儿。

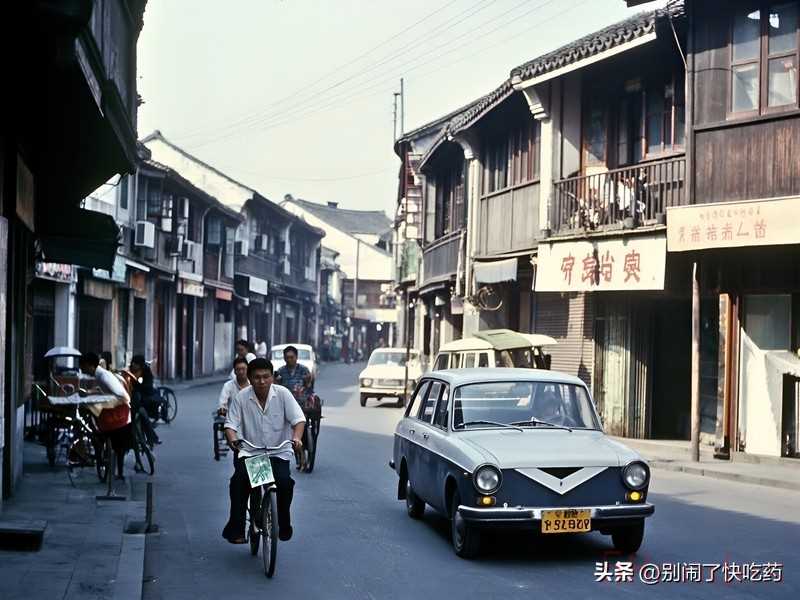

那时超市还是新鲜事物,比起国营副食店那种"要啥没啥"的窘境,她家的货架上摆满了城里难得一见的零食饮料。

更吸引我的,是王姐那双总能看透人心的眼睛和她爽朗的笑声,像是冬天里的一把火,温暖着每个走进店里的人。

"丽华,别站门口了,进来坐坐!"每次路过,她总这么招呼我,好像我是她多年未见的亲人。

慢慢地,我习惯了下班后或是买菜回来时,在她那小小的收银台旁坐一会儿,说说厂里的是非,听听她做生意的趣事。

"你说那谁家闺女,穿个喇叭裤,抹着红嘴唇,跟电视里的港台明星似的,老远就能闻到一股子香水味,听说还谈了个对象,是个开'摩的'的。"

这些家长里短,在王姐的超市里,总能引来一阵笑声。

九八年冬天特别冷,北风呼啸着穿过破旧的窗户纸,钻进我们的骨缝里。

那个月,周建国单位拖欠工资已有三个月,家里的煤球快见底了,存折上仅剩的几十块钱也所剩无几。

小明的棉衣袖口磨出了洞,露出里面发黄的棉花,可孩子硬是一声不吭,只是放学后总去同学家写作业,说是"复习功课"。

其实我心里清楚,是他怕回家冻着。

那天晚上,我躺在床上翻来覆去睡不着,耳边是周建国均匀的鼾声和屋外呼啸的北风。

清早,我磨磨蹭蹭地走到超市门口,来回踱了几步,才鼓起勇气推开那扇挂着铃铛的玻璃门。

"王姐,能不能..."我的声音哽咽了,像是嗓子里塞了一团棉花。

她抬头看了我一眼,似乎早就明白了什么,二话不说,从柜台下的铁盒子里数出五张红彤彤的百元大钞。

"拿着吧,这天气,家里没煤不行。"她把钱塞进我手里,"姐妹之间,说这些做啥,等周建国发了工资再说。"

我握着那几张温热的钞票,眼泪在眼眶里打转,却硬是没让它流下来。

那时的五百块,可是普通工人一个多月的工资啊。

"谢谢王姐,等...等周建国发了工资,我一定第一时间还你。"我哽咽着说。

她摆摆手,转身去帮一个来买方便面的高中生拿货,好像这事不值一提。

回家路上,我紧紧攥着那五百块钱,心里既有暖流涌动,又有一丝说不出的酸楚。

到家后,我立刻去煤场买了两袋煤,又去副食店买了半斤猪肉,晚上给周建国和小明炖了一锅香喷喷的白菜猪肉。

"今天怎么改善生活了?"周建国惊讶地问,筷子已经迫不及待地伸向了那盘肉。

"厂里发了点儿福利。"我含糊其辞,不敢说是借的钱。

男人的自尊心,有时候比生命还重要,这是我在婚后不久就明白的道理。

那个冬天虽然冷,但因为有了王姐的帮助,我们家总算没挨饿受冻。

春天来了,周建国单位终于发了积压的工资,我第一时间拿出五百块,想去还给王姐。

可是当我走到超市门口,却听见里面传来王姐爽朗的笑声:"老李家闺女上大学开学那天,我也借了他家一千块,现在才还上呢,咱街坊邻居的,互相帮衬是应该的!"

我站在门外,手里攥着那五百块钱,突然有些犹豫。

走进去,王姐正和另一个下岗工人聊天,看到我,她眼睛一亮:"丽华来啦,快坐!"

我把钱递给她:"上次借的,今天还你。"

她接过钱,随手塞进抽屉:"行,我这记性,早忘了借了你多少。对了,听说小明在学校成绩不错?"

她这么一说,我的心一下子就敞亮了,滔滔不绝地讲起小明如何在班上考了第三名,如何被老师当众表扬。

"这孩子有出息,以后肯定能考重点大学!"王姐的眼睛里闪烁着真诚的光芒。

后来的日子,渐渐地,王姐的超市成了我生活中不可或缺的一部分。

每天下班后,我总会在那里坐一会儿,有时候帮着整理货架,有时候只是聊聊天。

王姐比我大两岁,但见识比我多得多,她从小在城里长大,读过中专,懂得如何与形形色色的人打交道。

"这年头,要学会适应变化,"她总是这么说,"计划经济的日子一去不复返了,咱们得学着靠自己。"

日子就这样一天天过去,我和王姐的情谊也越来越深。

九九年夏天,一个意外的消息传来:周建国的厂子也要改制了。

那天晚上,他一言不发地吃完饭,坐在电视机前发呆,烟一根接一根,烟灰缸里很快堆起了一座小山。

"能挺过去的,"我轻声安慰他,"不是还有一部分人可以留下吗?"

"留下的都是领导的亲戚,咱这种普通工人,有几个能留的?"他苦笑一声,眼神黯淡如同窗外的夜色。

果然,两个月后,周建国拿着买断工龄的补偿金回来了,比我当年还少。

两个下岗工人的家庭,顿时陷入了困境。

小明已经上高二了,正是要拼命学习的时候,可学校通知要交补课费,整整三百块。

那天晚上,我和周建国算了又算家里的存款,勉强能凑出这笔钱,但下个月的生活就捉襟见肘了。

"先交了吧,"周建国长叹一声,"孩子的学习耽误不得,我明天去火车站看看,听说那边需要搬运工。"

看着丈夫日渐佝偻的背影,我心里像打翻了五味瓶,又酸又涩。

第二天一早,我来到王姐的超市,想问问她有没有什么门路可以介绍工作。

"建国也下岗了?"王姐惊讶地问,放下手中正在整理的饼干盒子。

我点点头,眼泪在眼眶里打转:"现在两个人都没工作,小明又要上大学了..."

"小明今年高三?"王姐皱起眉头。

"高二,但学校要收补课费,三百块呢,再过一年就高考了,到时候更是一笔大开销。"我苦笑道。

王姐思索片刻,忽然拍拍手:"这样,你来我这帮忙怎么样?每月六百,不算多,但总比没有强。"

我惊喜地抬起头:"真的可以吗?"

"当然!我一个人忙不过来,正想找人帮忙呢。"她笑着说,眼神却微微闪烁。

我知道她是在帮我,这个超市根本不需要两个人打理,但我还是感激地答应了。

就这样,我开始在王姐的超市帮工,每天早上七点到晚上八点,中午轮流回家做饭。

工作虽然辛苦,但收入稳定,加上周建国偶尔能找到零工干,家里的日子总算能过得去。

高三那年,小明的成绩一直很稳定,班里前十名从不掉队。

眼看着高考临近,学校通知要集中补课,费用是两千块。

听到这个数字,我和周建国都倒吸一口冷气。

"去借吧,"周建国提议,"等孩子考上大学,咱们再想办法还。"

可是向谁借呢?亲戚朋友大多都是工人,日子都不宽裕;单位的老同事,早就各奔东西,联系少了。

我坐在床边发呆,突然想到了王姐。

她生意做得不错,手头应该宽裕一些,而且我们相处了这么久,情同姐妹。

但转念一想,这两年我已经在她那里领了不少工资,再开口借钱,是不是太过分了?

犹豫再三,我还是决定试一试。

第二天中午,趁着店里没人,我吞吞吐吐地向王姐说明了情况。

"两千块?"她挑了挑眉毛,放下手中的账本。

我的心一下子沉到了谷底,正想说"算了",却见她从收银台下面取出一个红色的信封。

"给,这是我早就准备好的。"她把信封递给我,"小明是个好孩子,这点钱算是姨妈的心意。"

我打开信封,里面整整齐齐地码着二十张百元大钞,崭新得发亮。

"这...这太多了..."我结结巴巴地说。

"孩子的前程要紧,"王姐拍拍我的手,"等你手头宽裕了再说,不着急。"

那一刻,我眼眶湿润,说不出话来。

有人说,钱是最能伤感情的东西,但在那一刻,我感受到的却是钱也能传递的真情。

小明的补课费有着落了,我心里的一块石头总算落了地。

晚上回家,我把钱交给周建国,只说是王姐借给我们的,没提"姨妈的心意"那部分。

男人的自尊心,有时候需要一点善意的隐瞒来保护。

高考那天,我和周建国一大早就送小明到考场,然后在校门外焦急地等待。

中午,小明出来时脸上带着笑容:"妈,今天的题不难,我应该能考上本科。"

我悬着的心稍稍放下,又问了问下午的考试安排。

"丽华!"一个熟悉的声音从身后传来,我回头一看,是王姐,手里拎着一个保温桶。

"来,给小明带了点儿冰糖燕窝,补补脑子。"她笑着说,眼角的皱纹在阳光下格外明显。

小明接过保温桶,有些腼腆地叫了声"王姨",然后低头喝了起来。

我看着儿子专注的样子,再看看王姐期待的眼神,心里一阵温暖。

这份情谊,真的比亲姐妹还深。

高考结束后的日子,是漫长的等待。

每天早晨,我都会在日历上划掉一天,心里盘算着还有多久才能出成绩。

终于,在闷热的七月中旬,小明的高考成绩出来了:理科549分,超出重点线32分!

那天晚上,周建国破天荒地买了两瓶啤酒,和我碰杯:"咱儿子有出息!"

我看着他布满皱纹的脸上那久违的笑容,心里既欣慰又心酸。

第二天一早,我迫不及待地去超市告诉王姐这个好消息。

"太好了!"她一听,立刻拉着我的手欢呼起来,"我就说小明有出息!你看,这是我专门给他准备的贺礼。"

她从柜台下面取出一个精美的盒子,里面是一支钢笔,乌黑发亮的笔身上镶嵌着金色的花纹。

"这是'英雄'牌钢笔,我托人从省城买的,听说是现在学生最喜欢的。"她骄傲地说。

我拿起钢笔,沉甸甸的,一看就知道不便宜,心里又是一阵感动。

"王姐,这..."我不知道该说什么好。

"拿着吧,就当是我这个当姨的一点心意。"她笑着说,"对了,小明准备报考哪所大学?"

我告诉她,小明想学计算机,准备报考省会城市的重点大学。

"好啊,现在这个专业吃香,以后肯定有出息!"王姐拍手赞同,眼睛里闪烁着光芒。

八月中旬,小明的录取通知书寄到了家里,果然被省城的重点大学录取了。

那一刻,我和周建国相视而笑,多年的辛苦没有白费。

可是,接下来的学费和生活费又成了一个大问题。

"四千多的学费,再加上住宿费、生活费,起码得准备一万块钱,"周建国皱着眉头计算,"咱们家积蓄不够啊。"

我咬了咬牙:"我去想办法。"

这次,我没有再去找王姐。

一来是觉得已经欠了她太多,二来是听说她最近在筹备开第二家超市,应该也需要资金。

我打算去找小姑子借钱,虽然关系一般,但为了孩子的学业,也只能厚着脸皮去试试了。

没想到,就在我准备出门的那天早上,王姐突然来到了我家。

"丽华,听说小明被省城大学录取了?"她一进门就问,脸上带着掩饰不住的喜悦。

我点点头,泡了杯茶给她:"是啊,就是..."

"就是学费发愁呢吧?"她接过茶杯,狡黠地笑了,"我就知道,所以特意来帮忙的。"

说完,她从挎包里取出一个信封:"这里是五千块,学费够了吧?生活费的话,我每个月可以给小明寄五百,你们别有压力。"

我惊讶得说不出话来,看着那个鼓鼓囊囊的信封,心里翻江倒海。

"王姐,这太多了,我...我实在不能再..."我的声音哽咽了。

"什么多不多的,"她摆摆手,"我一个人过,又没孩子,钱攒着有什么用?再说了,我把小明当亲侄子看待,帮他完成学业是应该的。"

周建国坐在一旁,脸色变了几变,最终还是站起身,郑重地向王姐鞠了一躬:"王姐,这份恩情我们记在心里,等小明大学毕业工作了,一定加倍奉还。"

王姐连忙扶起他:"说这些做啥,咱们是什么关系?快把信封收好,别耽误了孩子报到。"

就这样,在王姐的帮助下,小明顺利地去了大学。

开学那天,我和周建国送他到火车站,看着列车缓缓驶离,心里既骄傲又不舍。

"儿子长大了,"周建国轻声说,"我们老了。"

我点点头,心里却在想,等小明毕业工作了,一定要把欠王姐的钱都还上,还要好好感谢她这些年的帮助。

天有不测风云,人有旦夕祸福。

小明大二那年冬天,一场突如其来的意外打破了平静的生活。

那天,我正在超市帮忙整理货架,突然接到医院的电话:周建国在干临时工时从脚手架上摔下来,伤得不轻。

我匆忙赶到医院,看到周建国躺在病床上,腿上打着石膏,脸色苍白。

"没大事,"他勉强一笑,"就是腿骨折了,养两个月就好。"

但医生告诉我,除了骨折,还有轻微的脑震荡,需要住院观察。

当我听到医药费预计要一万多时,心里一沉:这可上哪儿去弄那么多钱?

王姐得知消息后,二话不说,拿出八千块钱交给了医院。

"别担心,建国会好起来的,"她安慰我,"你就安心在医院照顾他,超市的事我一个人能应付。"

我感激涕零,却也暗暗记下了这笔账:又欠王姐八千。

加上之前的,已经超过一万五了。

周建国住院的那段日子,我几乎天天守在病房,心力交瘁。

王姐常常下班后带着热腾腾的饭菜来医院,坐在床边和周建国聊天,说些开心的事情分散他的注意力。

"超市今天来了个新品种的饼干,特别好吃,我给你带了一些。"她边说边从袋子里掏出精美包装的饼干。

周建国不好意思地笑笑:"王姐,你太客气了。"

"有什么客气的,"她摆摆手,"对了,你们今天想听什么新闻?我带了收音机。"

就这样,在王姐的陪伴下,医院的日子似乎也不那么难熬了。

两个月后,周建国出院了,虽然还需要拄拐,但总算可以回家休养。

我重新回到超市帮工,王姐依旧和往常一样,笑眯眯地招呼顾客,好像什么都没发生过。

只有我知道,她为了帮我们,推迟了开第二家店的计划。

那段日子,我心里既感激又愧疚,总想着有朝一日能还上这些钱。

随着社会的发展,街上陆续开了几家更大的超市,王姐的生意受到了一些影响。

"没事,"她看得很开,"现在人们生活水平提高了,消费能力也强了,只要我们服务好,总会有回头客的。"

为了吸引顾客,她开始进一些新奇的商品,还在门口摆了冰柜,卖雪糕和冷饮。

我佩服她的头脑灵活和适应能力,默默地跟着她学习。

转眼间,小明大学毕业了,找到了一份不错的工作,在省城的一家外企做程序员,月薪有三千多。

他特意休了年假,回来看我们,还带了不少礼物。

得知这个消息,王姐高兴得像自己的儿子有出息似的,特意买了一条鱼和一只鸡,说要给小明接风洗尘。

晚上,我们在家里摆了一桌丰盛的菜肴,王姐也来了,脸上挂满了笑容。

"来,小明,尝尝姨给你买的鱼,可新鲜了!"她亲切地招呼道。

酒过三巡,小明从包里拿出一个信封,递给王姐:"王姨,这是我工作后的第一份工资,一共三千六百元,我想先还您一部分学费和医药费。"

王姐一愣,随即笑着推回去:"什么还不还的,我把你当亲侄子,这些都是应该的。"

"不行,"小明坚持道,"妈经常跟我说,您这些年对我们家的帮助,我一定要一笔一笔还清,这是我的心意。"

我在一旁点点头,眼含热泪。

王姐看了看我,又看了看小明,最终收下了信封:"好吧,既然你们这么认真,那姨就收下了。"

那一刻,我心里的一块石头总算落了地。

虽然还有很多钱没还上,但至少迈出了第一步。

然而,就在这看似温馨和谐的时刻,一场意外的风波却悄然酝酿。

那年八月,邻居刘大姐的儿子结婚,整个小区都来贺喜。

婚宴上,酒过三巡,人们开始闲聊起来。

"诶,知道不?王淑芳前段时间又买了台彩电,听说是日本产的,花了四千多呢!"刘大姐的表妹意味深长地说。

我心里一惊,想起自己欠的那些钱,再看看自家那台陈旧的黑白电视,心里忽然泛起一阵酸楚。

"她生意好啊,"刘大姐接话道,"听说还准备开第二家店呢,我们这种下岗工人,哪有这福气?"

"是啊,人家眼光长远,当初咱们拿着补偿金不知道干啥,人家直接开了店,现在都小富婆了。"

这些话像针一样刺进我的心里。

原来,在别人眼里,王姐已经是个小富婆了,而我,还在为生计发愁,甚至还欠着她的钱。

回家路上,我一直沉默不语,周建国问我怎么了,我只说有点儿累。

那天晚上,我辗转反侧,怎么也睡不着。

王姐的热情和慷慨,是不是因为她根本不在乎那点钱?她是不是在心里暗暗可怜我们这种穷人?

这些想法像野草一样在我心里蔓延,怎么也压不下去。

第二天一早,我翻出了一个旧存折,里面是攒了多年的一千三百块钱,本来打算给小明结婚用的。

"先还一部分吧,"我对自己说,"总比什么都不还强。"

我站在超市门口,犹豫了很久,最终还是没能迈进去。

脑海中突然浮现出刘大姐他们的议论声:"人家都小富婆了...四千多的彩电..."

"她那么有钱,肯定不在乎这点小钱。"我这样安慰自己,却再也没踏入那家店门。

后来,我找了个借口辞去了超市的工作,说是小明要结婚了,我得回家准备。

王姐虽然有些意外,但没多问,只是嘱咐我有事随时找她。

从那以后,我绕道走路,避开与王姐相遇的可能。

即使偶尔在街上碰到,也会假装没看见,匆匆走开。

小明听说后,很不理解:"妈,王姨对我们这么好,你为什么要这样?"

我支支吾吾地解释不清,只说是工作上有些矛盾。

其实,我心里清楚,是我自己的自尊心在作祟,是我无法面对那些欠下的人情债。

转眼三年过去,我接受了某个超市的,去做营业员,工资比在王姐那里还要少一些,但至少不用每天面对那种尴尬。

直到那天在菜市场,我与王姐迎面相撞。

她比从前瘦了,眼角的皱纹深了许多,但眼神依然温暖如初。

"丽华,你还好吗?"她的声音依然亲切。

我低着头,不敢直视她的眼睛:"王姐,对不起,那些钱我一直没还上..."

她愣了一下,随即笑了:"什么钱?我记性越来越差了,真的想不起来了。"

看着她真诚的眼神,我忽然明白,在她心里,那些钱从来都不是重点。

"我那超市前段时间转让了,"她继续说道,语气里带着一丝释然,"现在在家带外孙女,小日子过得挺滋润。"

"外孙女?"我惊讶地问,"你什么时候..."

"嗨,是我妹妹的孙女,她们两口子都要上班,就托我带带。"她笑着解释,"小明最近怎么样?听说结婚了?"

我点点头,突然感到一阵愧疚涌上心头:"明天就是婚礼,你...你会来吗?"

"当然!"她拍拍我的手,"我早就准备好贺礼了。"

第二天的婚宴上,王姐真的来了,穿着一身朴素但整洁的旗袍,显得格外精神。

她送了一个红色的礼盒,我有些忐忑地打开,里面不是预想中的红包,而是一张泛黄的老照片——那是小明六岁生日时,我们一起在超市门口照的。

背面写着一行小字:"账目可清,情谊难忘。"

那一刻,我的眼泪再也控制不住,夺眶而出。

席间,王姐向我坦白,当年她并不像传言中那么富有,那台"日本彩电"其实是她哥哥旧的,四千多是人家瞎传的。

"开第二家店的事情也是假的,"她笑着说,"我那小店,勉强养活自己就不错了。"

听到这里,我心如刀绞,原来是我误会了她。

"王姐,对不起,我..."我哽咽着说不出话来。

她摆摆手:"别说这些了,咱们是什么关系?这么多年的交情,难道还比不上几张钞票?"

婚宴结束后,王姐要走,我和小明一家送她到门口。

"以后常来坐坐,"我真诚地,"我们家永远欢迎你。"

她点点头,眼里闪烁着泪光:"一定,一定。"

看着她逐渐远去的背影,我心里忽然明白,在这个物欲横流的时代,真情比金钱更值得珍惜。

那些年,我因为自尊心和误解,拒绝了一段珍贵的情谊,现在想来,多么可笑又可悲。

回到家,我把那张老照片放在客厅最显眼的位置,提醒自己:永远不要让金钱的算计,遮蔽了人与人之间最纯粹的情感。

如今,每当手机响起,屏幕上闪动着"王姐"两个字,我再也不会按下静音键,而是迫不及待地接起来,听那熟悉的声音在耳边响起:"丽华,今天有空吗?来家里吃饭吧,我包了饺子..."

人生苦短,唯有真情永存。

那些曾经的旧账,早已被岁月和真情一笔勾销。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏