《寻古中国丨探寻东方古人类如何在蛮荒中求生》

一、引言

在中国的广袤土地上,古老的文明如同星河璀璨,其中最引人入胜的莫过于东方古人类如何在蛮荒中求生的历史。这些古人类凭借着顽强的生命力、智慧和创造力,在恶劣的自然环境中生存下来,并逐渐发展出了独特的文化。本文将带领大家穿越时空,探寻东方古人类在蛮荒中的求生之道。

二、早期东方古人类的生存环境

1. 地理环境:东方古人类主要分布在黄河、长江流域以及周边地区,这些地区地形复杂,气候多样,既有平原、丘陵,也有高山、沙漠。

2. 气候条件:早期东方地区气候寒冷,植被稀疏,食物来源有限。

3. 野兽威胁:蛮荒时期,野兽众多,对古人类的生存构成严重威胁。

三、东方古人类的求生策略

1. 适应环境:古人类通过观察自然,学会适应环境,如选择适宜的居住地、利用自然资源等。

2. 工具制作:为了应对恶劣环境,古人类发明了各种工具,如石斧、石刀、骨针等,提高了生存能力。

3. 火的使用:火的使用是古人类的一大进步,它不仅提供了温暖,还用于烹饪食物、驱赶野兽,增强了抵御自然威胁的能力。

4. 社会组织:为了共同抵御

相关内容:

视频加载中...

在百万年的时光长河中,东方古人类究竟采用何种生存利器才得以在蛮荒中求生?那些被反复打击修整的石、木、骨边缘,记录着哪些古人类利用和改造自然的技术密码?它们的演进又如何见证东方古人类百万年的进化历程?

6月1日22:30档,总台央视综合频道(CCTV-1)《寻古中国·东方人类百万年》第三集《生存利器》与你一起从制造和使用工具的视角,探寻东方古人类百万年演化进程的故事。

泥河湾盆地,横跨河北、山西两省,面积约9000平方公里。百万年前这里气候适宜、动物成群,是古人类理想的栖居地。东方古人类在此留下的400多处旧石器时代遗址,见证了百万年来东方人类从依赖自然到改造自然的生存史诗。

△河北省阳原县泥河湾盆地大田洼台地地貌

考古学家在泥河湾盆地东缘的马圈沟遗址,发现了一场百万年前的盛宴。这里出土了丰富的草原猛犸象骨骼,骨骼周围散落着大量石块,其中一块出土时竟保持与肋骨接触,这个石块为何在肋骨上?考古学家通过反复打制实验发现,这是古人类用锤击法打制的刮削器,用于肢解、切割大象。这个餐食遗迹,距今约166万年,被誉为“人类天下第一餐”。

△河北省阳原县马圈沟遗址猛犸象肋骨化石与刮削器出土状态

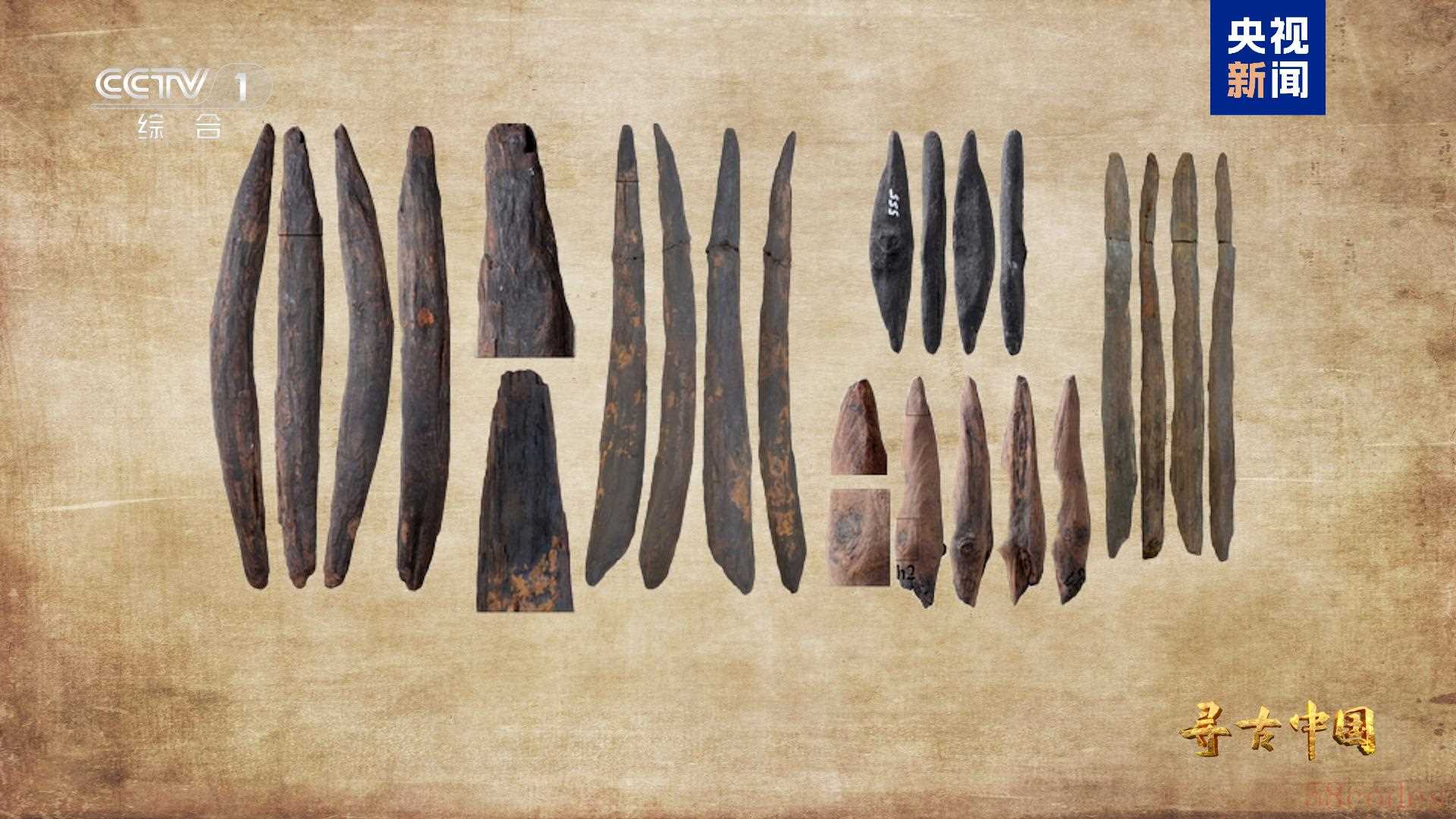

石器在考古遗址中屡见不鲜,但古人类使用工具的智慧远不止于此。2015年,云南江川甘棠箐遗址35件沉睡了30万年的木制品被发掘出土,填补了中国旧石器时代曾使用木器的考古空白。

遗址为何能将木器完好保存?这得益于甘棠箐湖滨沼泽相的饱水环境。考古痕迹分析显示,古人类使用木器挖掘植物根茎。

△云南江川甘棠箐遗址出土的木器

△云南江川甘棠箐遗址出土的骨器

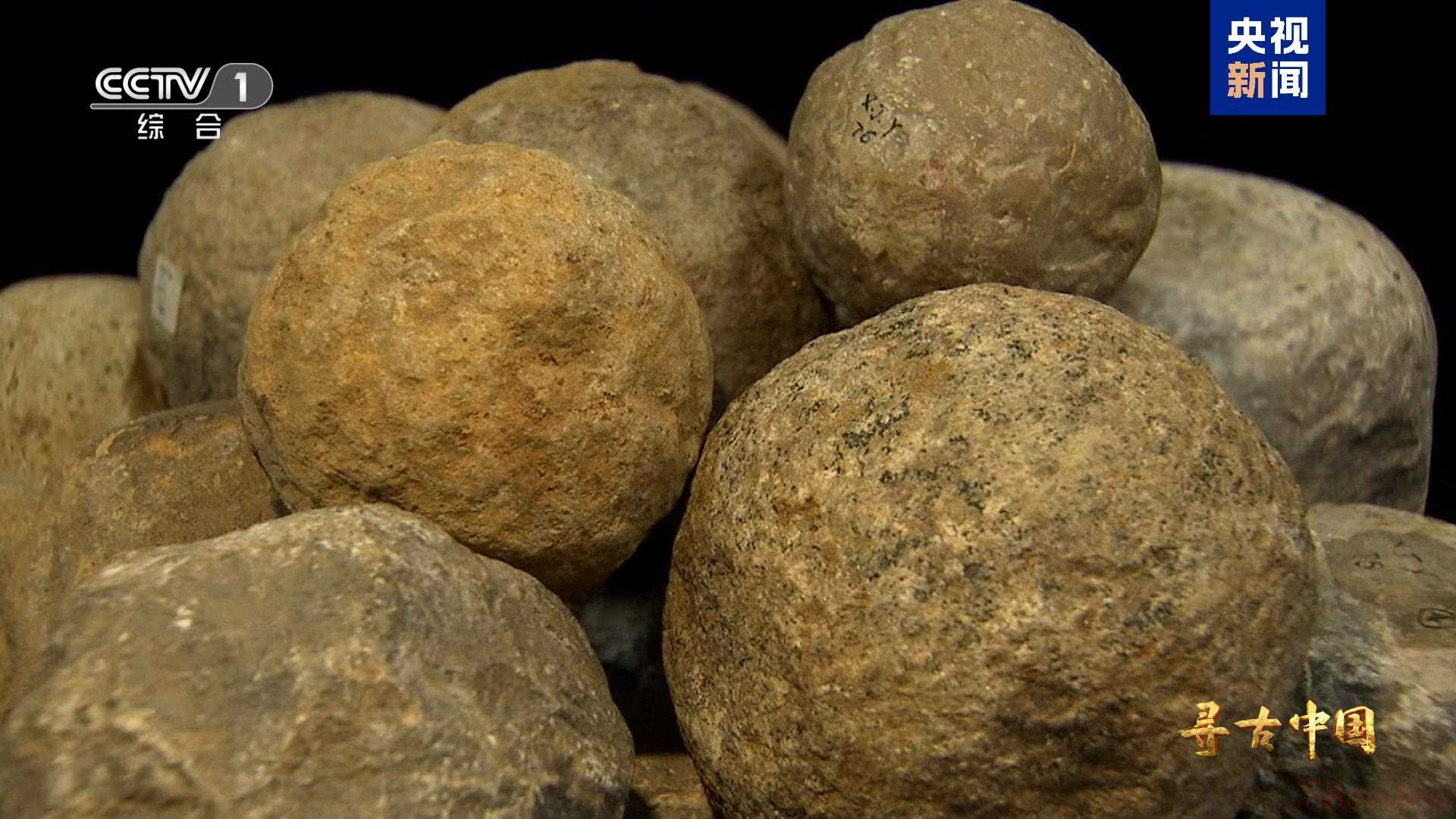

泥河湾盆地西侧的许家窑-侯家窑遗址(距今20万年至16万年),曾出土了1000多枚石球,许家窑人为何打制这么多石球?

民族学研究发现,为了捕获速度惊人的野马,聪明的许家窑人使用石球投掷,甚至制作“飞索石”捕获猎物,堪称古人类的一场“狩猎革命”。

△许家窑-侯家窑遗址出土的石球

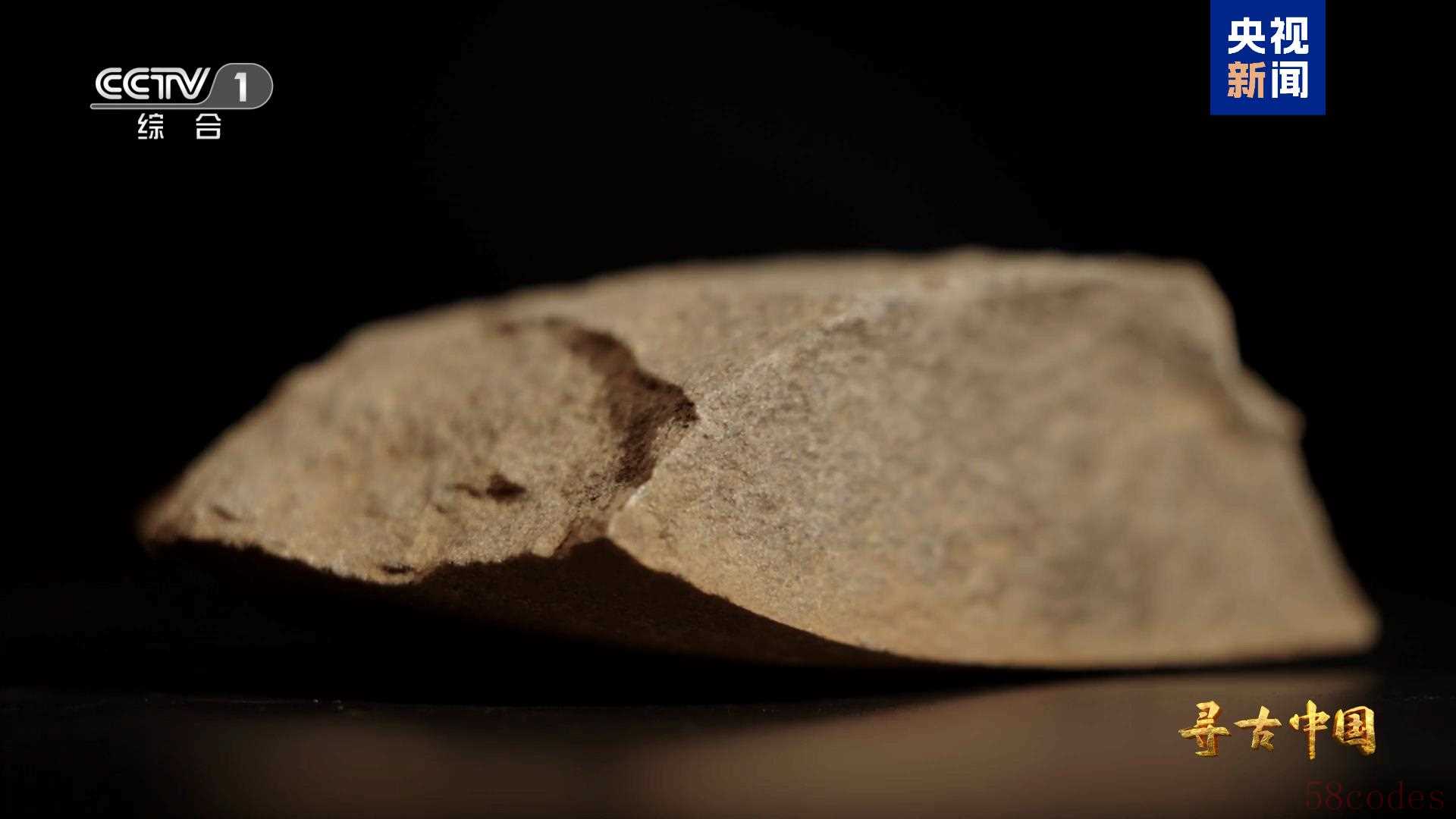

云南沧源农克硝洞遗址(距今4.35万年)出土了一套之前未曾在中华大地出现过的石器组合类型,这些石器为适应热带雨林气候具有切割、砍伐、挖掘、研磨等多项功能。

△云南沧源农克硝洞遗址出土的短斧

△云南沧源农克硝洞遗址出土的石器组合

考古人员在泥河湾盆地的新庙庄遗址,发现距今2.7万年前后更精细的石器——细石叶,细小如柳。古人类为何将石片打制得越来越细小?微痕分析证明,细石叶可以镶嵌在骨、角、木等材料中作为复合工具。遗址中还发现了东亚首个石料热处理炉,古人类通过加热改变石料性质,从而更容易剥制细石叶。

△河北阳原新庙庄遗址出土的细石叶

从距今约176万年至1万年,泥河湾盆地400多处旧石器时代遗址的时代连续不断,成为探索中国乃至东亚地区人类起源演化的重要区域,为实证我国百万年人类史提供了坚实支撑,这里也被誉为“东方人类的故乡”。

6月1日22:30档,总台央视综合频道(CCTV-1)《寻古中国·东方人类百万年》第三集《生存利器》,通过对石器、木器和骨器最新考古研究成果,揭示东方人类百万年连续演化脉络。

责任编辑:王继鑫

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏