人造太阳,也称为受控核聚变反应器,是一种模拟太阳内部条件的实验装置,旨在实现核聚变反应的稳定、可控释放。这种技术的诞生,是人类能源领域的一项重大突破,具有以下特点:

1. "能源潜力巨大":太阳内部通过核聚变反应产生巨大的能量,而人造太阳旨在实现这一过程的可控复制。如果成功,人造太阳将提供几乎无限的清洁能源。

2. "清洁无污染":与传统的化石燃料相比,核聚变反应几乎不产生有害物质,如二氧化碳、氮氧化物等,因此被认为是一种清洁能源。

3. "高效能量转换":核聚变反应的能量密度远高于传统的核裂变反应,这意味着在相同体积下,核聚变反应可以产生更多的能量。

4. "安全可控":核聚变反应在高温、高压的条件下进行,需要特殊的装置来维持。目前,人造太阳的研究主要集中在托卡马克装置上,这种装置可以有效地控制反应过程。

5. "技术挑战":尽管人造太阳具有巨大的潜力,但实现其商业化应用仍面临诸多技术挑战。例如,如何维持高温、高压条件,如何有效提取能量等。

近年来,我国在人造太阳领域取得了显著进展。以下是一些重要事件:

1. "东方超环(EAST)":我国自主研发的东方超环装置,是世界上第一个实现101秒长脉冲高参数等离子体运行的托卡马克

相关内容:

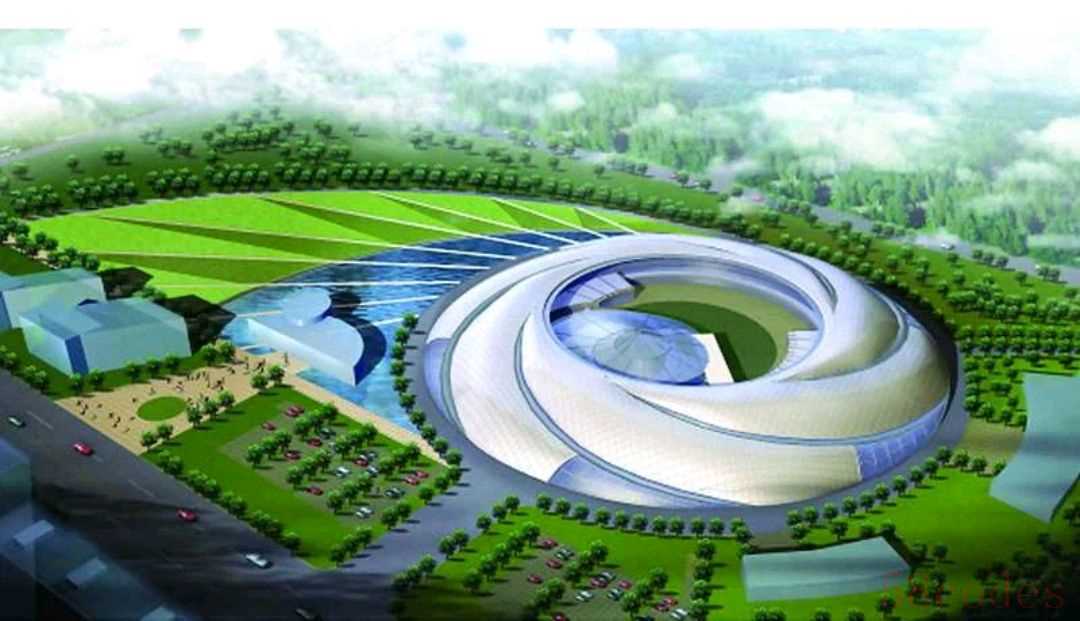

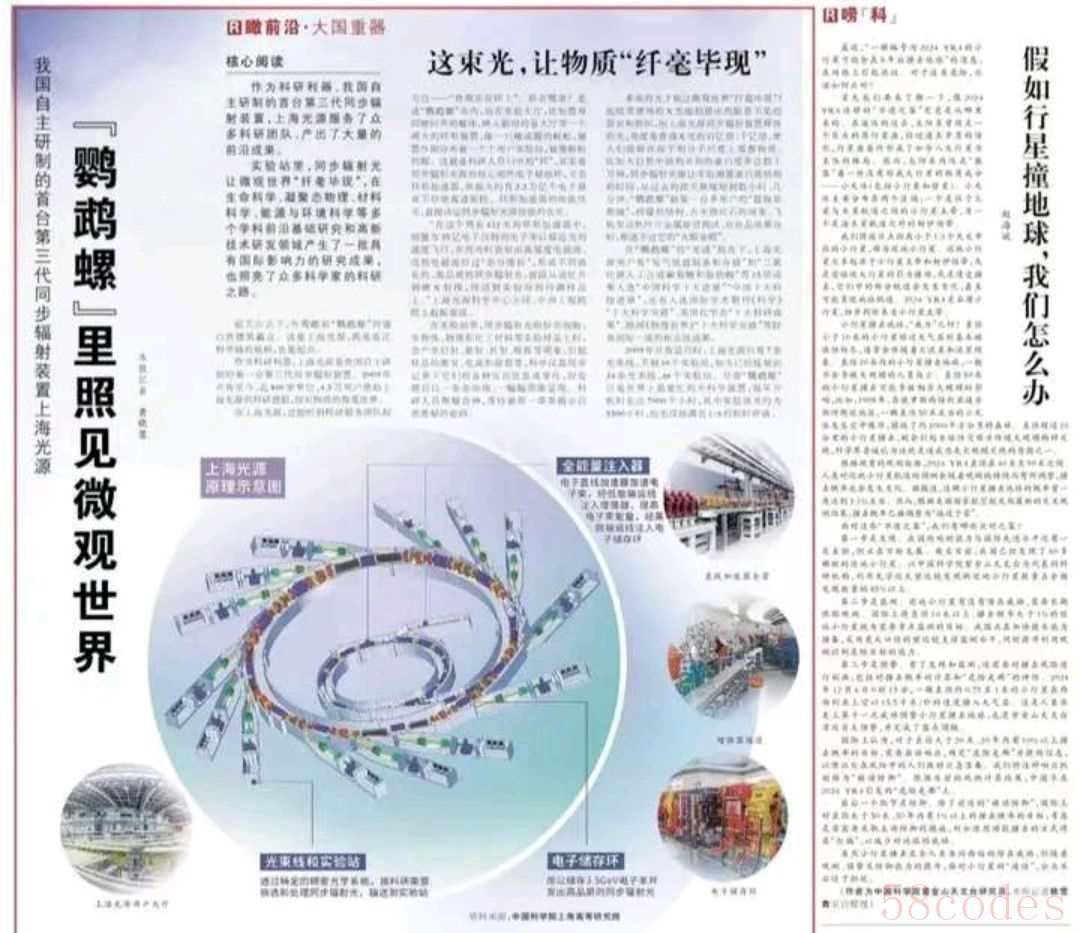

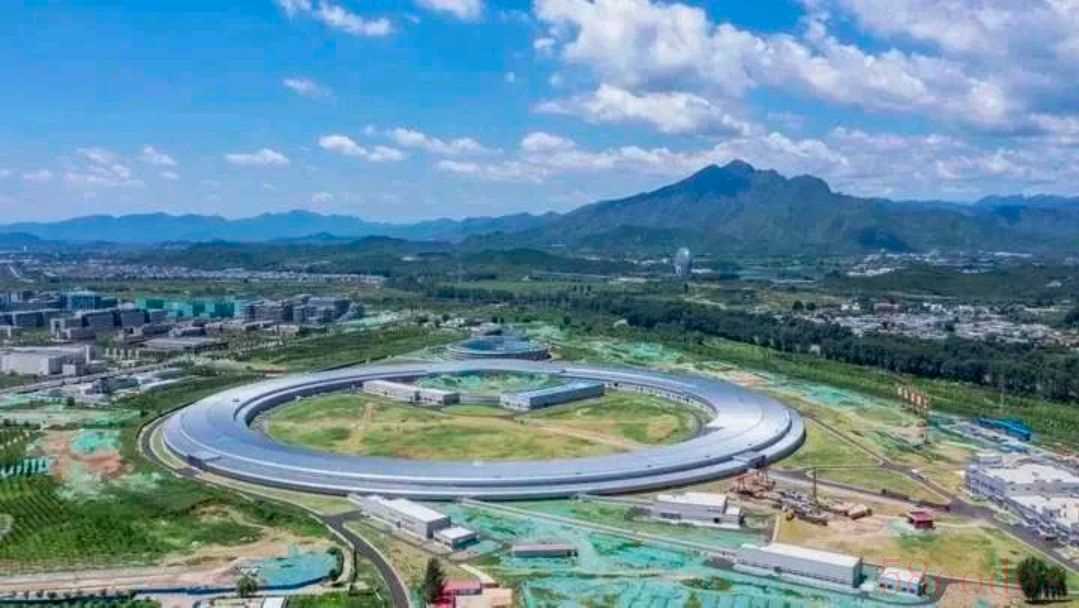

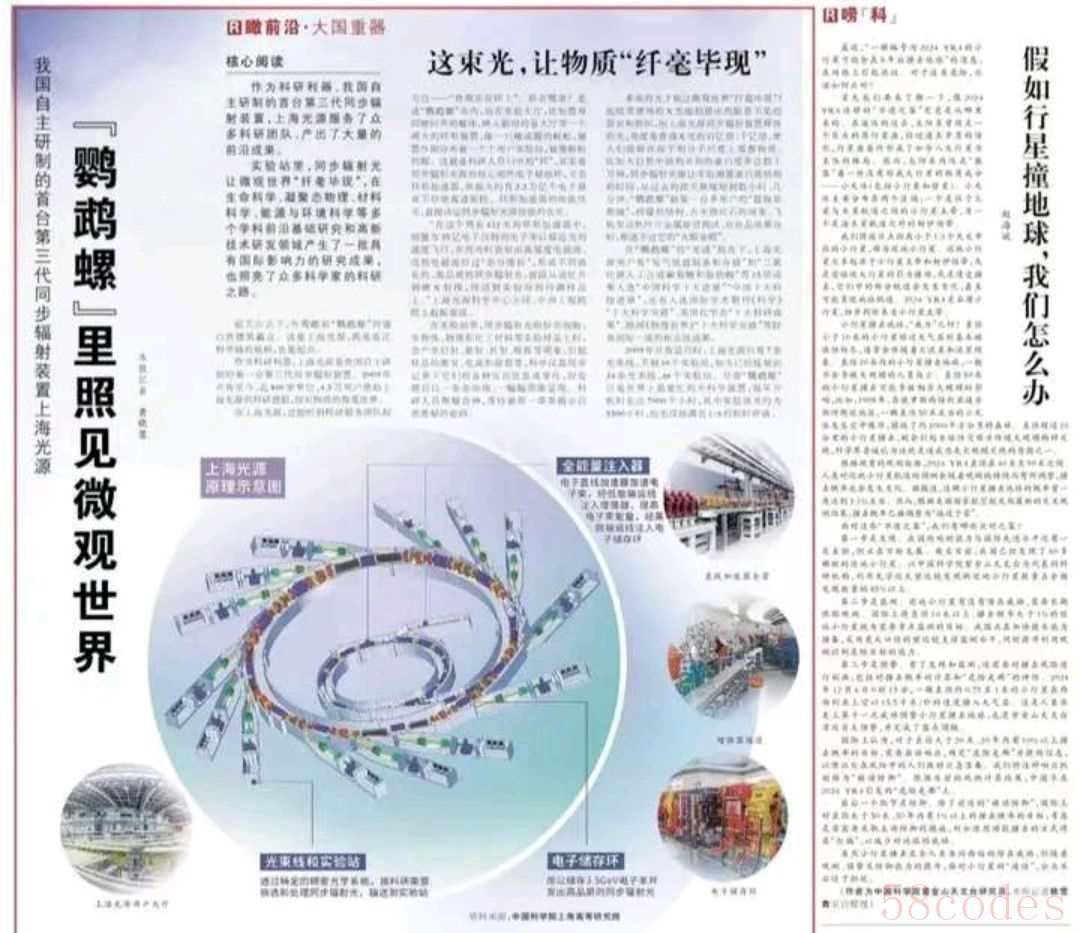

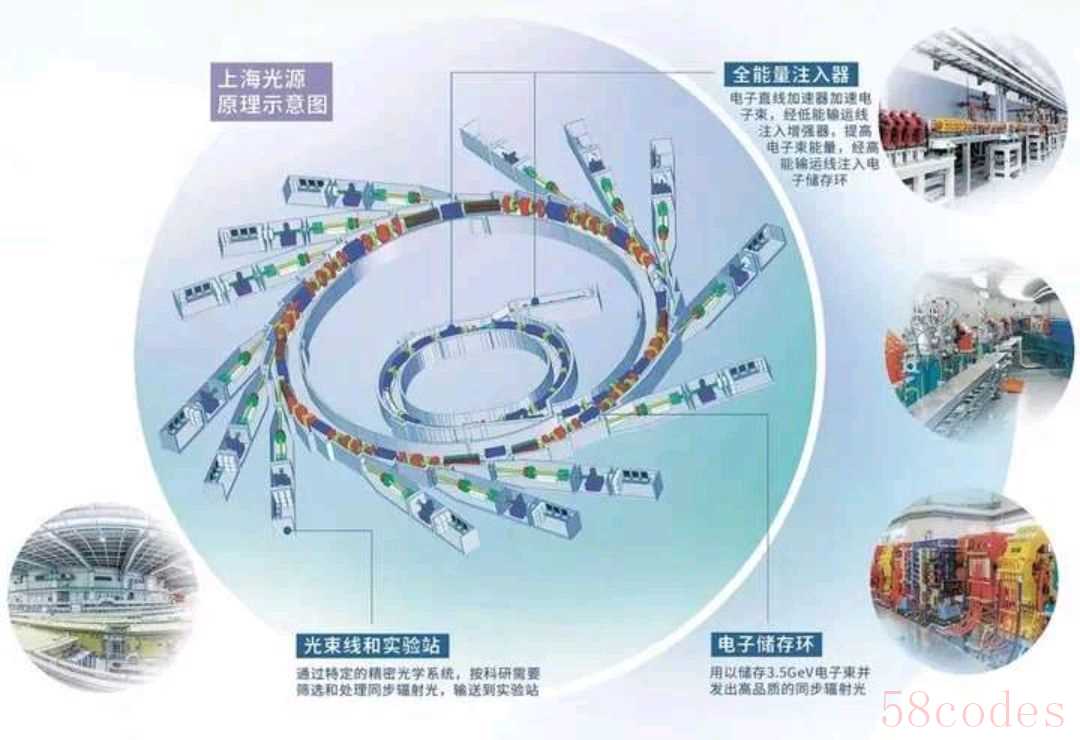

中国科学家造出了比太阳亮万亿倍的“人造小太阳”——这不是科幻电影里的场景,而是上海同步辐射光源的真实能力。这个装置释放的同步辐射光,亮度达到太阳光的万亿倍,连医院X光在它面前都黯然失色。这种光不仅能穿透人体,还能让原子级结构“纤毫毕现”,堪称科学家的“超级显微镜”。

最近,该装置刚协助科研团队破解了新冠病毒关键蛋白的折叠密码,为新一代疫苗研发提供了关键数据。这种“见微知著”的能力,让我国在纳米催化、量子材料等领域接连取得突破。

最近,该装置刚协助科研团队破解了新冠病毒关键蛋白的折叠密码,为新一代疫苗研发提供了关键数据。这种“见微知著”的能力,让我国在纳米催化、量子材料等领域接连取得突破。

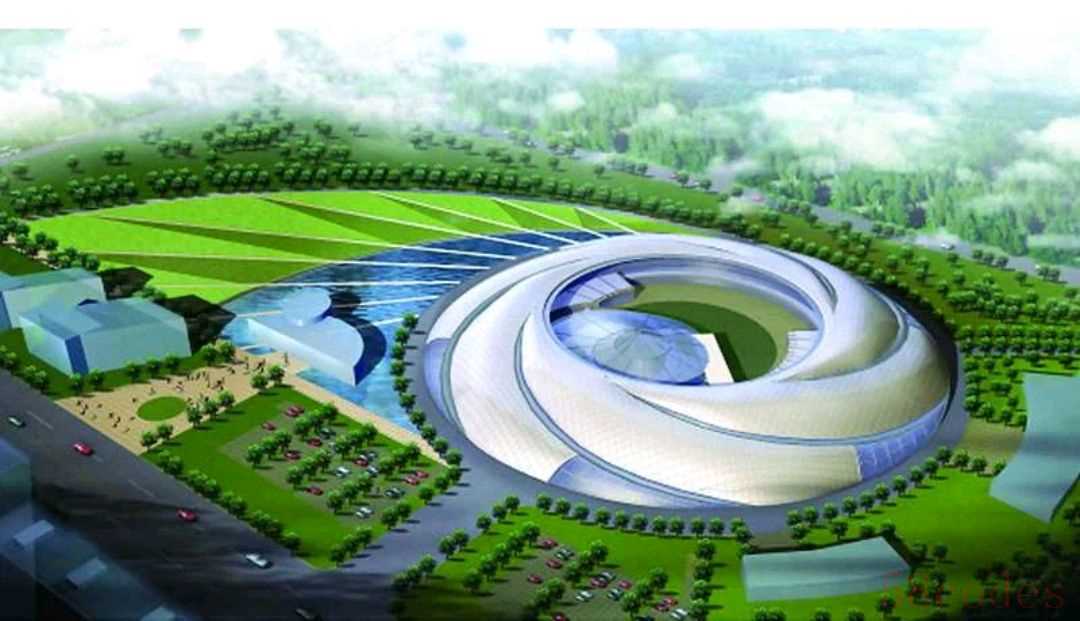

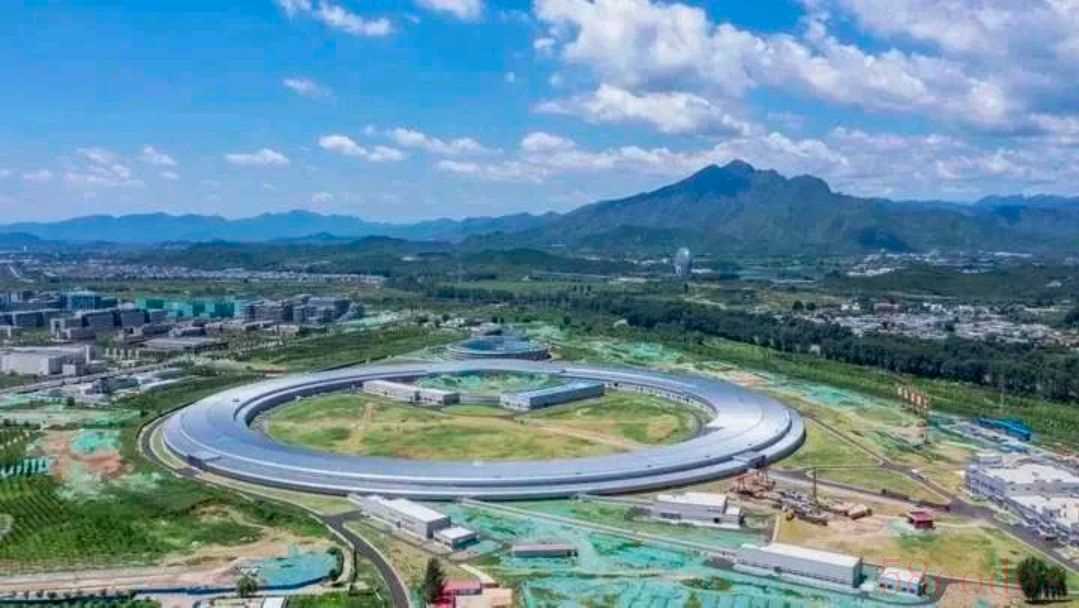

北京光源(第四代):在建的全球最亮光源,电子束发射度达到世界最低的0.06纳米·弧度;

北京光源(第四代):在建的全球最亮光源,电子束发射度达到世界最低的0.06纳米·弧度; 合肥光源(第二代升级版):专攻极紫外光领域,助力芯片光刻技术研发。

合肥光源(第二代升级版):专攻极紫外光领域,助力芯片光刻技术研发。 特别值得注意的是,北京高能光源采用的七孔准直器技术,能将电子束轨道精度控制在头发丝直径的1/5000。这种“纳米级绣花功夫”,让我国成为继美国、欧洲后第三个掌握第四代光源技术的国家。

特别值得注意的是,北京高能光源采用的七孔准直器技术,能将电子束轨道精度控制在头发丝直径的1/5000。这种“纳米级绣花功夫”,让我国成为继美国、欧洲后第三个掌握第四代光源技术的国家。

2. 新能源:揭示锂电池充放电时电极材料的原子迁移规律;

2. 新能源:揭示锂电池充放电时电极材料的原子迁移规律; 3. 文物保护:无损检测千年青铜器内部腐蚀情况;

3. 文物保护:无损检测千年青铜器内部腐蚀情况; 4. 生物医药:解析青蒿素三维分子结构,推动疟疾新药研发。

4. 生物医药:解析青蒿素三维分子结构,推动疟疾新药研发。 去年,上海光源用户团队更创造了一项世界纪录——用同步辐射光实时观测到了催化剂表面单原子的运动轨迹,这项突破登上了《科学》杂志封面。

去年,上海光源用户团队更创造了一项世界纪录——用同步辐射光实时观测到了催化剂表面单原子的运动轨迹,这项突破登上了《科学》杂志封面。

微观世界的超级显微镜

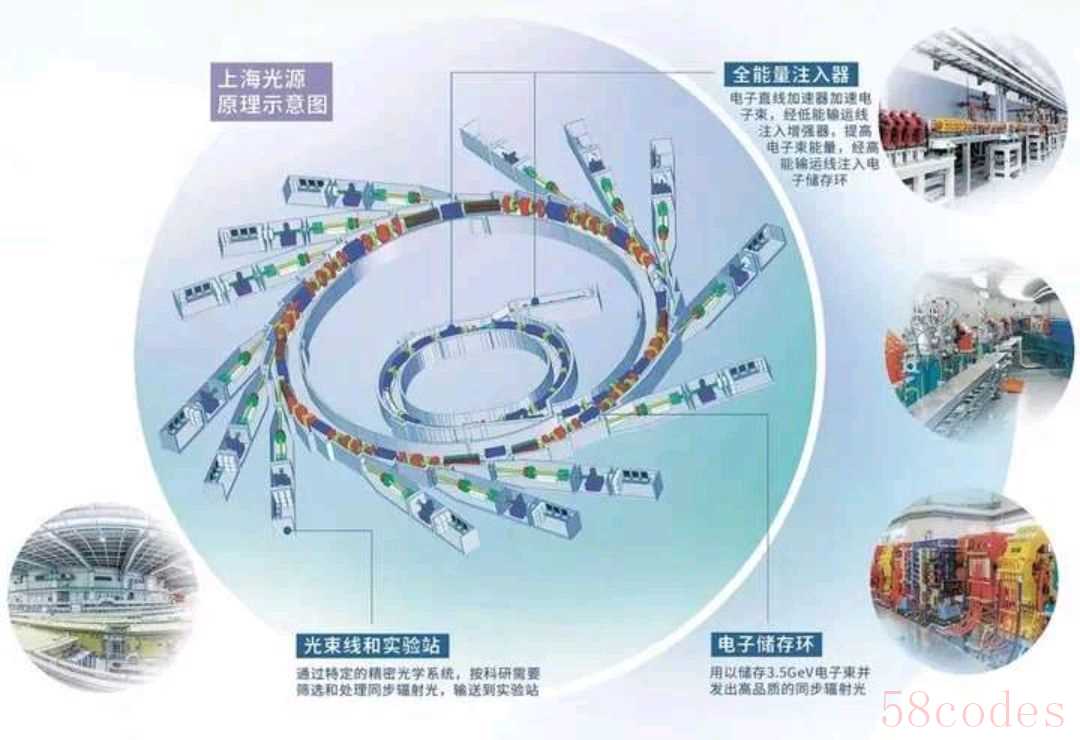

同步辐射光的秘密藏在电子运动里:当接近光速的电子在432米的环形加速器里拐弯时,会激发出从远红外到硬X射线的全波段光源。上海光源的实验大厅里,这样的光打在实验样品上,能记录下材料变形时原子间距0.0000001毫米的细微变化,或捕捉蛋白质分子三维结构的动态演变。 最近,该装置刚协助科研团队破解了新冠病毒关键蛋白的折叠密码,为新一代疫苗研发提供了关键数据。这种“见微知著”的能力,让我国在纳米催化、量子材料等领域接连取得突破。

最近,该装置刚协助科研团队破解了新冠病毒关键蛋白的折叠密码,为新一代疫苗研发提供了关键数据。这种“见微知著”的能力,让我国在纳米催化、量子材料等领域接连取得突破。

三代光源的接力赛

我国光源家族正上演“三代同堂”的科技传奇:上海光源(第三代):全球建设速度最快的同步辐射装置,16年产出40余项《自然》《科学》级成果,机时申请满足率仅25%; 北京光源(第四代):在建的全球最亮光源,电子束发射度达到世界最低的0.06纳米·弧度;

北京光源(第四代):在建的全球最亮光源,电子束发射度达到世界最低的0.06纳米·弧度; 合肥光源(第二代升级版):专攻极紫外光领域,助力芯片光刻技术研发。

合肥光源(第二代升级版):专攻极紫外光领域,助力芯片光刻技术研发。 特别值得注意的是,北京高能光源采用的七孔准直器技术,能将电子束轨道精度控制在头发丝直径的1/5000。这种“纳米级绣花功夫”,让我国成为继美国、欧洲后第三个掌握第四代光源技术的国家。

特别值得注意的是,北京高能光源采用的七孔准直器技术,能将电子束轨道精度控制在头发丝直径的1/5000。这种“纳米级绣花功夫”,让我国成为继美国、欧洲后第三个掌握第四代光源技术的国家。

大科学装置的蝴蝶效应

这些“国之重器”的影响早已超出实验室:1. 航空航天:帮助C919机翼材料突破20000次疲劳测试; 2. 新能源:揭示锂电池充放电时电极材料的原子迁移规律;

2. 新能源:揭示锂电池充放电时电极材料的原子迁移规律; 3. 文物保护:无损检测千年青铜器内部腐蚀情况;

3. 文物保护:无损检测千年青铜器内部腐蚀情况; 4. 生物医药:解析青蒿素三维分子结构,推动疟疾新药研发。

4. 生物医药:解析青蒿素三维分子结构,推动疟疾新药研发。 去年,上海光源用户团队更创造了一项世界纪录——用同步辐射光实时观测到了催化剂表面单原子的运动轨迹,这项突破登上了《科学》杂志封面。

去年,上海光源用户团队更创造了一项世界纪录——用同步辐射光实时观测到了催化剂表面单原子的运动轨迹,这项突破登上了《科学》杂志封面。

光源背后的“追光者”

这些成就背后,是一群“与光赛跑”的科研人。北京光源总工程师曾透露,为调试设备,团队连续100天进行24小时三班倒,最终将电子束流强度提升到设计值的101%。而合肥光源的真空管道焊接,需要达到10^-9帕的密封标准,相当于在青藏高原上找出一个漏气的针孔。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏