这届大学生村官的表现确实值得称赞。他们不仅有着扎实的专业知识和创新思维,而且在面对亲戚说情和村民期待时,能够坚持原则,公正行事,这种硬核作风得到了村民的认可和尊重。这种正面的舆论反映,说明了大学生村官在基层治理中发挥了积极作用,为乡村振兴贡献了自己的力量。以下是一些可能的原因:

1. "专业背景":大学生村官通常拥有较高的学历和专业知识,能够更好地理解和解决农村发展中的实际问题。

2. "政策理解":他们对国家政策有较深入的理解,能够更好地引导村民利用政策优势,实现增收致富。

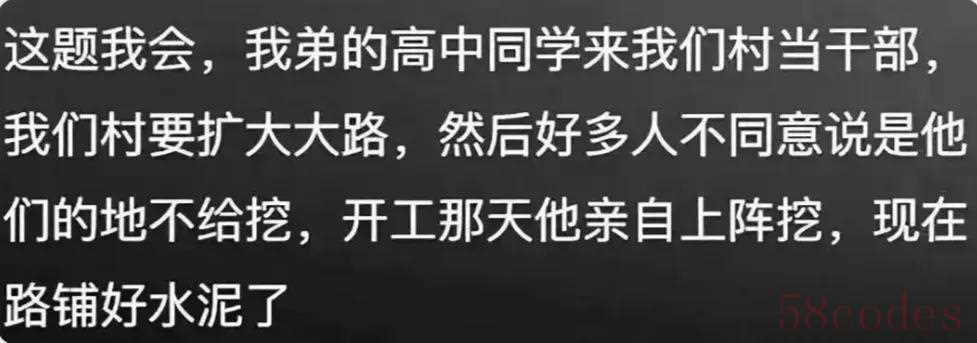

3. "公正廉洁":大学生村官在处理问题时坚持原则,不徇私情,赢得了村民的信任。

4. "创新意识":他们敢于尝试新方法,运用新技术,为农村发展注入新活力。

5. "沟通能力":大学生村官通常具备较强的沟通能力,能够有效协调各方关系,促进农村和谐稳定。

总之,这届大学生村官的表现令人鼓舞,他们以实际行动践行了“乡村振兴”战略,为推动农村发展做出了积极贡献。

相关内容:

最近老家表弟在微信上跟我吐槽:“新来的大学生村官把我家违建的猪圈给拆了!”

我正准备安慰他,结果他紧接着发来一句:“不过人家帮咱村直播卖山货,我家去年囤的核桃全卖出去了...”

这届大学生村官,真是让人“又爱又恨”!

1. “书呆子”进村,老规矩不好使了

以前村里办事讲究“人情世故”,现在可不一样了。

去年我们村来了个95后村官小林,上任第一天就在村委会门口贴了张二维码,扫码就能查全村低保户名单和补助金额。

村里的“老油条”们傻眼了——这还怎么“操作”?几个真实案例让你感受下他们的硬核作风:

• 张家村的硕士村官,用无人机航拍解决了困扰10年的地界纠纷

• 李家屯的女大学生,把村委会会议室改成了“电商培训室”

• 我们村的小王更绝,谁来说情就打开执法记录仪:“您接着说,我录个像”

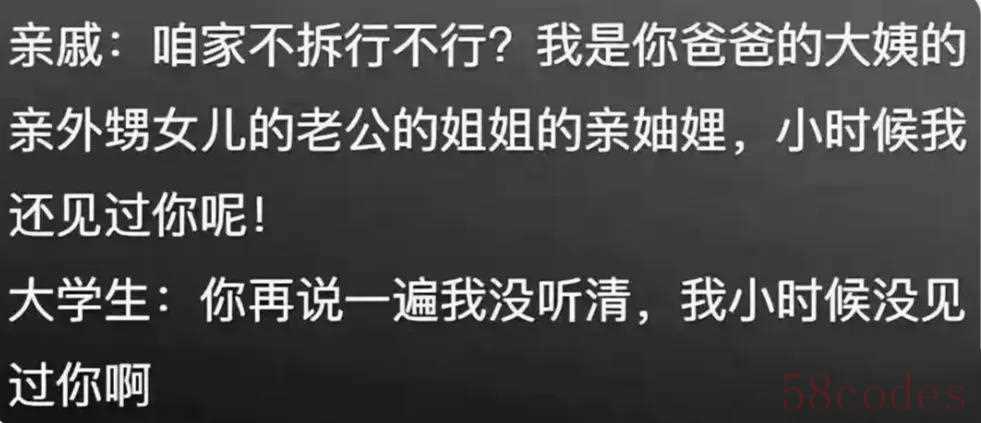

最逗的是隔壁村的老刘,想给自己不符合条件的侄子办低保,结果大学生村官当场掏出《社会救助管理办法》逐条念给他听,老刘现在见人就夸:“这娃子讲政策比电视里还清楚!”

2. “六亲不认”背后的真相为什么这些年轻人敢动真格?

我特意走访了几个大学生村官,发现原因很实在:首先,他们很多是外地考来的,村里七大姑八大姨根本攀不上关系。

就算是本村考出去的,也早就把“人情债”算明白了——“二叔,您当年可没少说我读书没用,现在别来找我开后门啊!”其次,这些孩子处理问题特别“轴”。

王大妈躺地上耍赖?人家直接打开手机直播:“各位网友看看,这就是我们要攻克的基层治理难题……”吓得大妈赶紧爬起来。

最重要的是他们善用“科技武器”:查低保调银行流水,分田地用卫星地图,连调解吵架都能整个微信群视频通话。

3. 村民态度大反转名场面

刚开始可不是这样的。记得小李刚来我们村时,大爷大妈们没少议论:“细皮嫩肉的能干啥?”“城里娃吃不了苦”。

结果去年发洪水,这小子三天三夜没合眼,背着独居老人转移时摔得满身泥。现在他去谁家走访,大妈们都往他包里塞煮鸡蛋。

听听村民现在的评价:

• 以前开证明要跑三趟,现在微信上就能办• 我家低保被取消本来要闹,结果人家把政策讲得明明白白

• 最服气他们查账,计算器按得比赌场发牌的还快

4. 城乡文化碰撞笑料多

这些大学生带来的不只是新方法,还有让人捧腹的文化碰撞:

• 教老人用健康码,发明了“健康码胸牌”——挂在脖子上随时亮码

• 组织广场舞比赛,奖品是“直播带货培训课”

• 把村规民约改编成rap,现在全村小孩都能背最搞笑的是推广垃圾分类时,大爷大妈们自发研究出新标准:“能卖钱的”“能喂鸡的”“能烧灶的”“真·垃圾”,比官方分类还实用!

5. 看得见的变化

这些年轻人的到来,带来的改变远超想象:

- 村委会的烟酒味淡了,书卷气浓了

- 村民攀比彩礼的少了,比网店销量的多了

- 连最顽固的老古董都学会说:“咱们要讲法治”

有个细节特别戳人:大学生村官的走访笔记上,除了记录问题,还会标注“已联系民政部门+联系了爱心企业+发了朋友圈求助”。

这种多方联动的思维,正是农村最需要的。

写在最后跟这些年轻人聊天时,他们最担心的不是工作难,而是村民那句:“你们待两年就走了。”

但现在越来越多大学生选择扎根,有的甚至把户口都迁到了村里。

就像那个暴雨夜背老人转移的95后说的:“开始村民叫我领导,后来叫娃子,现在都喊我家大学生——这就是我想要的归属感。”

各位读者,你们村里有这样的“硬核村官”吗?欢迎在评论区分享他们的故事!

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏