要轻松搞定录音导出为多格式批量处理,以下是一个三步全攻略,帮助你高效实用地完成这项任务:

### 第一步:选择合适的录音软件或工具

1. "下载并安装录音软件":选择一款支持多种格式导出的录音软件,如Audacity、Adobe Audition等。

2. "确认软件功能":确保软件具备批量处理和多种格式导出的功能。

### 第二步:批量导入录音文件

1. "批量导入":在录音软件中,通常有一个批量导入功能,可以一次性将所有需要导出的录音文件添加到软件中。

2. "文件整理":如果文件较多,可以先进行分类整理,例如按日期、项目或类别进行分组。

### 第三步:导出为多格式

1. "选择导出格式":在软件的导出设置中,选择你需要的音频格式,如MP3、WAV、AAC等。

2. "批量导出":设置好格式后,选择批量导出功能,软件会自动将所有文件按照选择的格式导出。

3. "检查导出结果":导出完成后,检查导出的文件是否正确,格式是否符合要求。

### 高效实用小贴士:

- "使用快捷键":熟悉并使用软件的快捷键可以大大提高工作效率。

- "模板设置":如果经常需要导出特定格式的文件,可以设置导

相关内容:

最近后台好多留言,问我录音转文字到底有没有“真能省时间”的工具。说实话,这事儿我太有感触了。

之前帮一个客户整理季度会录音,2小时的内容,助理手动记了3小时,还漏了好几个重要决议。后来我用工具试了下,40分钟就出了完整文字稿,连发言人是谁、说了哪些行动项都标好了。

这两年接触了上百个职场人,发现大家被录音处理折磨的痛点都差不多。今天就结合几个真实案例,聊聊怎么用智能化工具解决这些问题。

先说说,录音处理到底有多“坑”?

可能有人觉得“不就是听录音打字吗?能有多难?”但数据告诉你,这事儿比想象中麻烦。

去年有机构做过调研:职场人每周平均要处理3-5小时的录音内容——包括会议录音、客户沟通录音、培训录音等等。光把这些录音转成文字,人工就要花掉2-3倍的时间。也就是说,1小时录音,手动整理至少要2小时。

更头疼的是后续问题:

- 记的时候走神,关键信息漏了;

- 不同人说话口音重,听不清只能猜;

- 录音文件存在手机、电脑、云端各个地方,找的时候像“大海捞针”;

- 整理好的文字是一大段,想找某个决策点,还得从头翻。

说白了,传统方式就是“用时间换质量”,但质量还不一定好。我见过最夸张的,一个团队为了整理年度战略会录音,3个人加班两天才弄完,结果老板说“重点还是漏了”。

听脑AI体验入口:https://h5ma.cn/npr

为什么现在必须“智能化”?

其实呢,不是大家不想省时间,是之前的工具“不好用”。

早几年的录音转文字工具,要么准确率低(稍微专业点的词就错),要么功能单一(只能转文字,后续整理还得手动)。所以很多人试了一次就放弃了,觉得“还不如自己记”。

但这两年不一样了。办公节奏越来越快,信息越来越多——你想想,现在开会是不是经常跨部门、跨地域?客户沟通是不是越来越频繁?如果还靠人工处理录音,光是“整理”这一步,就要占掉大量时间。

所以智能化不是“选不选”的问题,是“必须做”的事。核心就是用工具把“听录音-记要点-整文档-共享协作”这串流程打通,让人从重复劳动里解放出来。

三个案例:不同场景下的智能化实践

案例一:传统制造企业——从“助理加班”到“准点下班”

有个做传统制造的企业,我接触的时候,他们的会议纪要全靠助理手动记。

痛点在哪?他们部门多,生产会、销售会、质量会天天开,每个会至少1小时。助理每天要听3-4个录音,边听边打字,还得区分谁是生产总监、谁是车间主任,经常记混。最惨的是月底复盘会,录音长达3小时,助理基本要加班到晚上九十点。

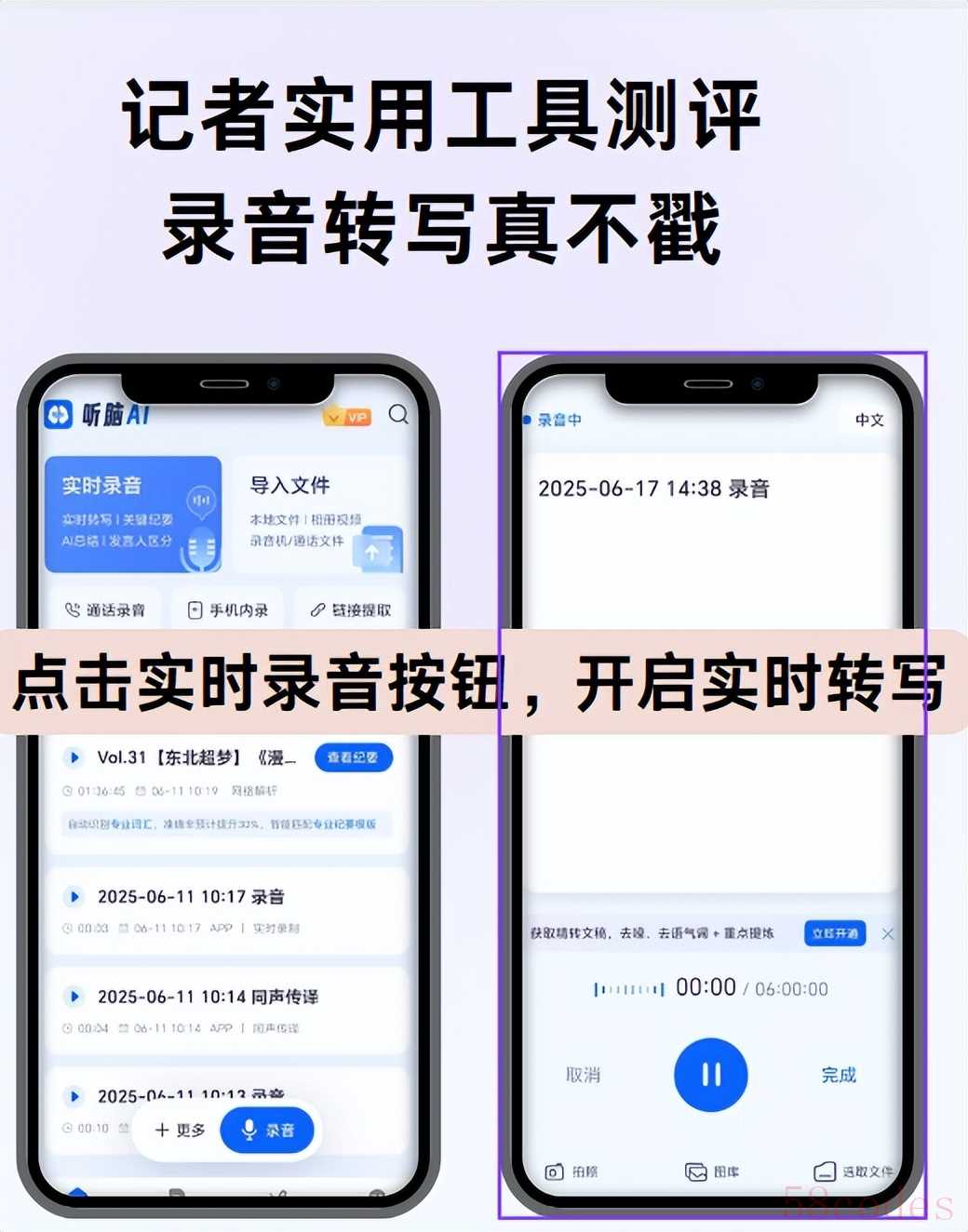

后来他们用了听脑AI,流程就变了:

- 会议结束后,直接把录音上传到系统;

- 系统自动转文字,准确率能到98%,专业术语(比如“良品率”“工单”)基本不会错;

- 自动按发言人分类(提前录好参会人声音,系统能识别);

- 自动提取行动项(比如“生产部下周提交设备维护计划”),标红突出;

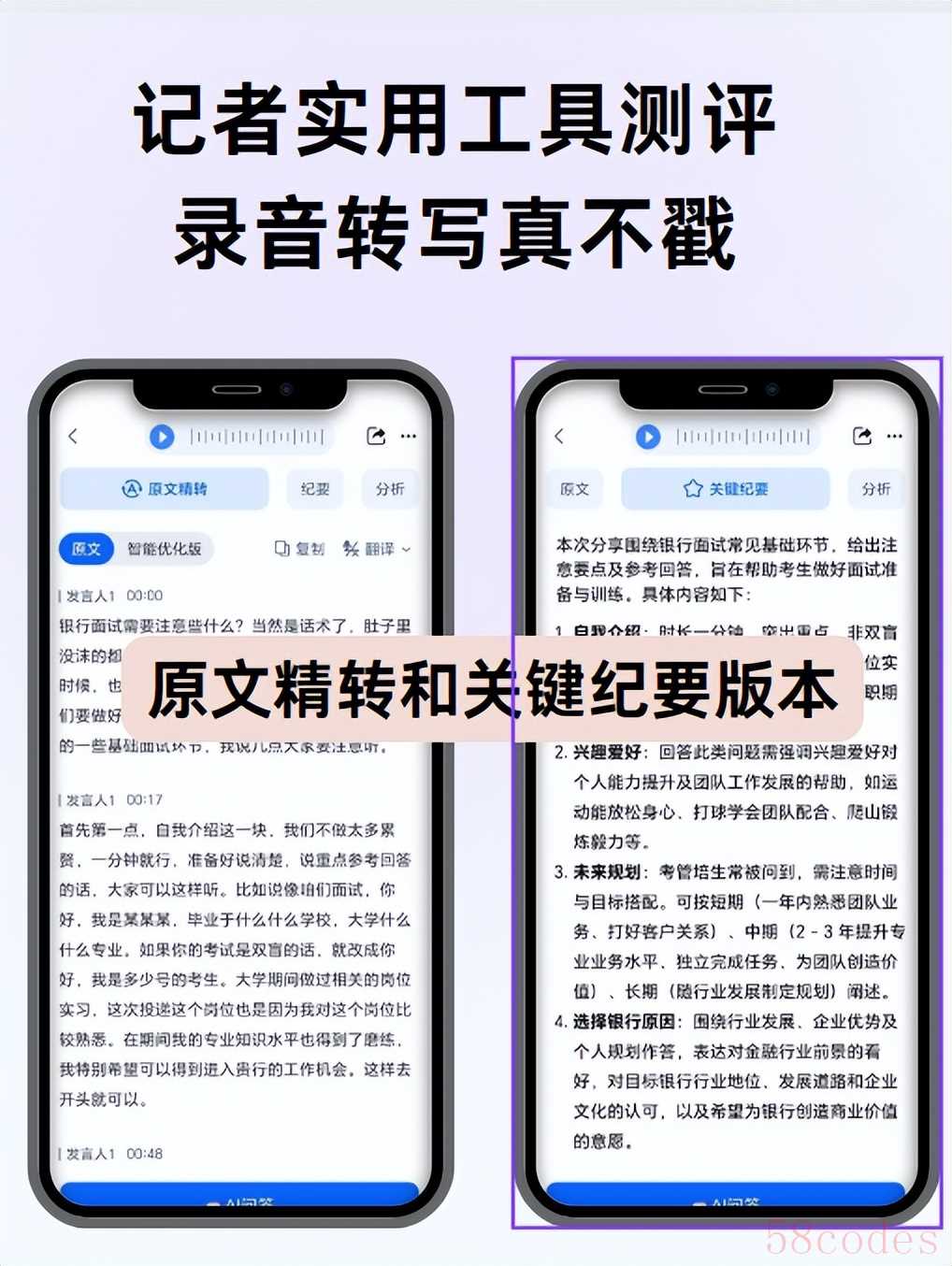

- 生成带目录的文档,直接导出Word或PDF。

现在那个助理怎么说?“原来整理3小时录音要3小时,现在10分钟上传,系统处理20分钟,我改改格式就行,每天至少省2小时,再也不用加班了。”

案例二:互联网创新团队——从“文件混乱”到“协作高效”

另一个案例是互联网团队,他们的问题不是“整理慢”,是“找不到”。

团队在上海、北京、成都都有分部,开会基本靠线上。录音文件存在企业微信、钉钉、本地硬盘好几个地方,文件名都是“20231026项目会.mp3”“1102需求沟通.m4a”,根本分不清哪个是哪个。

有次新人接手项目,想找上个月的需求评审录音,翻了2小时聊天记录才找到文件,听完又花1小时记要点,结果发现关键需求还是漏了。

用听脑AI之后,他们搭了个“录音知识库”:

- 所有录音统一上传到系统,自动按“项目”“部门”“日期”分类;

- 转文字后,系统会提取关键词(比如“用户画像”“迭代周期”),支持全文搜索;

- 文档可以直接分享给团队,多人在线编辑(比如产品经理补充需求,开发标注重难点);

- 甚至能生成“会议摘要”,10分钟的摘要就能让没参会的人了解全貌。

现在他们新人接手项目,直接搜关键词找录音文档,10分钟就能理清前因后果。团队负责人说:“协作效率至少提升了40%,以前跨部门沟通要反复确认,现在看文档就行。”

案例三:个人用户——从“零散记录”到“条理清晰”

最后说个个人用户的例子。我有个朋友做项目管理,日常沟通特别多:客户电话、临时碰头会、供应商对接……每天至少录3-4段音,长短不一。

她之前的处理方式是:录音存在手机备忘录,想听的时候点开一段段听。有次客户问“上周说的交付时间能不能提前”,她翻了半小时录音才找到原话,客户早就不耐烦了。

用听脑AI之后,她的操作很简单:

- 所有录音一键导入系统(支持微信语音、电话录音、会议录音);

- 系统自动按“客户沟通”“内部讨论”“其他”分类;

- 转文字后生成“对话摘要”,比如客户沟通录音会标“需求点”“时间节点”“待办事项”;

- 搜关键词直接定位内容,比如搜“交付时间”,所有提到这个词的录音片段都会列出来。

现在她手机里的录音文件从100多个减到十几个(重要的才存档),找信息基本1分钟搞定。她说:“以前总担心漏记客户要求,现在心里踏实多了。”

数据对比:智能化到底能省多少事?

光说案例可能不够直观,我整理了一组对比数据,看看人工处理和用听脑AI的差距:

对比项 | 人工处理 | 听脑AI处理 |

1小时录音耗时 | 2-3小时(转写+整理) | 20-30分钟(系统自动处理) |

准确率 | 75%-85%(易漏关键信息) | 95%-98%(专业术语优化) |

信息提取 | 手动标重点(易遗漏) | 自动提取行动项/关键词 |

协作效率 | 邮件发文档(反复传版) | 在线共享编辑(实时同步) |

查找速度 | 翻录音/文档(5-10分钟) | 关键词搜索(1分钟内) |

其实呢,这些数据背后,是“时间成本”的节省。按职场人时薪100元算,处理1小时录音,人工要花200-300元,用工具只要30-50元(甚至更低,很多工具按次收费)。长期下来,省下的钱和时间都很可观。

最后说两句

现在办公越来越卷,大家都在找“提效”的办法。但提效不是“做更多事”,而是“用更少时间做对的事”。

录音导出这件事,看似小,却每天都在消耗我们的时间和精力。与其把时间花在“听录音、记文字”这种重复劳动上,不如用智能化工具把流程打通——让系统做转写、做分类、做提取,人只需要做“决策”和“优化”。

想让录音处理效率翻倍?可以试试听脑AI。不用复杂操作,上传录音,等几分钟就能拿到结构化文档。亲测有效,谁用谁知道。

办公嘛,少点“重复”,多点“轻松”,才是正经事。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏