钉钉紧急下架“200元话费券抽奖”诱导类广告,并承认审核不严谨。这一举措体现了企业对于自身产品和服务质量的高度重视,以及对用户权益的尊重和保护。以下是对这一事件的简要分析:

1. 事件背景:近日,有用户在钉钉应用中发现了“200元话费券抽奖”诱导类广告。该广告涉嫌诱导用户点击,并要求用户填写个人信息,存在一定的安全隐患。

2. 企业回应:针对这一事件,钉钉官方迅速做出回应,紧急下架了该诱导类广告,并向用户致歉。同时,钉钉承认在审核过程中存在不严谨的情况,表示将加强审核力度,确保用户信息安全。

3. 事件影响:此次事件对钉钉的品牌形象和用户信任度产生了一定的影响。一方面,企业需要面对用户对于自身审核不严谨的质疑;另一方面,用户对于个人信息安全的高度关注,使得企业需要更加重视产品和服务质量。

4. 未来展望:此次事件提醒企业,在追求商业利益的同时,要注重用户体验和信息安全。以下是一些建议:

(1)加强审核力度:企业应建立健全的审核机制,对广告内容进行严格审查,确保广告合规、安全。

(2)提高用户意识:企业应通过多种渠道,向用户普及网络安全知识,提高用户对个人信息保护的意识。

(3)加强沟通与反馈:企业应积极与用户沟通,了解用户需求

相关内容:

作为上班打卡“神器”,钉钉使用人数众多。根据钉钉对外披露数据,截至2023年底,钉钉的用户数已达7亿,包括企业、学校在内的各类组织数达2500万。

作为全国性互联网平台,钉钉有义务、有责任严把审核关,杜绝不良商家在其平台刊发广告,误导用户和消费者。

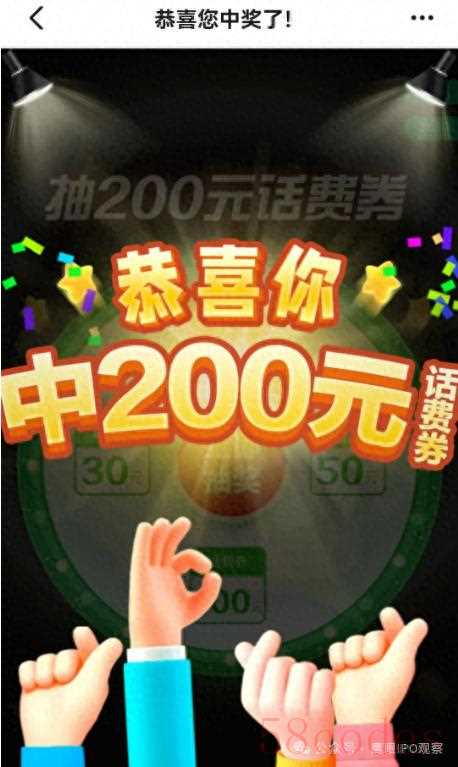

近日有读者向经济导报记者反映,其在钉钉打卡后,钉钉向其推送“200元话费券抽奖”广告,基于对钉钉平台的信任,其按照程序指示一步步抽奖,最后抽中了200元话费券,仅需通过支付宝支付69.9元。但在他支付69.9元后才发现,所谓的200元话费券要分多次使用,而且有大额充值等诸多限制。他说,如果提前知道这种活动内容,他是绝对不会参加的,这明显是一种“套路”。

1月13日,经济导报记者在钉钉打卡后,手机页面也出现“200元话费券抽奖”广告。按照程序指示一步步参与,结果也中奖了200元话费券。其后结果和上述读者反映的基本相同。

当日,经济导报记者拨打了钉钉客服电话,但将近10分钟也没有接通。随后,经济导报记者在钉钉网站在线客服窗口反映上述问题。在线客服表示,钉钉对推发的广告审核非常严格,不会发生诱导用户消费的情况。在线客服让记者留下电话号码,说马上有专人联系记者,但经济导报记者等了近一天,也没有任何人联系。

1月14日,经济导报记者经过坚持不懈地拨打电话,终于接通了钉钉人工客服,向客服人员了解上述广告是否合规合法,是否真实,是如何通过公司审核的,并向客服人员表明了记者身份及采访诉求。该客服人员表示,会将情况反映给公司有关部门处理。

1月15日,经济导报记者接到钉钉客服人员的电话。他表示,经过公司深入调查,发现确实存在个别渠道对广告审核不严谨的情况,钉钉将对话费充值类广告主动进行屏蔽。如果有消费者要求退款,可以找钉钉客服。

目前,钉钉已经紧急下架了“200元话费券抽奖”广告。

天眼查显示,钉钉(中国)信息技术有限公司2018年3月成立,注册地址为杭州市,法定代表人为叶军,注册资本为20亿元,实缴资本为14.16亿元。2023年参保人数为461人。

业内人士分析,钉钉出现上述诱导式抽奖广告,深层次原因可能是公司面临的经营压力。按照叶军的时间表,2025年钉钉将实现盈亏平衡,并一步步走向盈利。

在2022年3月年度发布会上,钉钉宣布全面开启商业化。叶军给钉钉定了三条商业化路径:软件订阅的“三专模式”、平台应用抽成、硬件接口授权。

钉钉闻错即改,值得肯定,但公司如何杜绝再出现此类问题,以及如何让用户快速方便地打通客服电话,仍有待进一步改进。

(大众新闻·经济导报记者 石宪亮)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏