外呼公司进行营销活动时扰民问题,确实是一个社会关注的热点。运营商作为通信服务的提供者,对外包公司进行营销活动的管理责任不可推卸。以下是一些相关观点:

1. "责任归属":虽然外呼服务可能由第三方公司提供,但运营商作为通信服务的提供者,对外包公司的营销行为负有监管责任。如果外包公司在进行营销活动时扰民,运营商不能以“外包”为理由逃避责任。

2. "法律法规":根据我国相关法律法规,运营商有义务确保用户通信自由和信息安全,防止营销扰民。因此,运营商应加强对外包公司的监管,确保其营销行为合法合规。

3. "用户权益":营销扰民侵犯了用户的合法权益,运营商有责任保护用户免受此类行为的侵害。若运营商无法有效监管外包公司,用户可以向相关部门投诉,要求运营商承担相应责任。

4. "行业自律":运营商应积极参与行业自律,与其他企业共同制定行业规范,规范外呼营销行为,降低营销扰民现象。

5. "技术手段":运营商可以利用技术手段,如设置呼叫限制、黑名单等,对营销扰民行为进行有效遏制。

总之,运营商不能以“外包”为理由逃避责任,应加强对外包公司的监管,确保其营销行为合法合规,保护用户权益。同时,社会各界也应共同关注和监督这一问题,共同营造良好的通信环境。

相关内容:

8月2日,新京报曝光了沈阳地区多家外呼公司,雇用数百名员工冒充官方客服,采取欺骗手段,忽悠用户办理话费流量套餐业务。当日下午,涉事公司承认下属分公司存在“合作渠道营销管理不规范、不严格”等问题,并称“未能及时发现并制止”,责令整改,同时对相关单位及责任人进行严肃问责。

这些外呼电话到底有多疯狂呢?调查显示,有单个外呼公司每日就能呼出11万通电话,这些电话主要目的就是套取验证码,在未经允许的情况下给用户办业务。除了话术误导,很多时候甚至直接哄骗。这不仅对大量用户构成长年累月的电话骚扰,如有的用户甚至被外呼电话打到求饶,一旦被“忽悠”开通某个流量套餐,一年话费就可能多出360元。

▲5月18日,在恒佳美达公司,上百名“客服”坐在格子间里外呼。新京报记者 韩福涛 摄

驱使外呼公司把骚扰和忽悠用户做成一项产业的,正是实打实的暴利。据粗略估算,仅此次记者卧底的其中一家外呼公司,一年营收就突破1.9亿元,其给电信运营商贡献的收入则可能达到惊人的6亿元。

应该说,疯狂外呼其实并不是什么新乱象,治理上也不存在模糊地带。如早在2019年6月,广西就查处过相关案例。2018年工信部出台的《整治骚扰电话方案》也明确规定,要严格规范外呼行为,完善商业营销外呼管理机制,不得营销扰民。此外,近几年,提高资费透明度,严禁虚假宣传和价格欺诈,也已成为电信行业的治理重点。这样的背景下,居然还有如此疯狂,对用户“怎么忽悠都行”的外呼存在,这无疑警示相关方面还需要进一步织密治理之网。

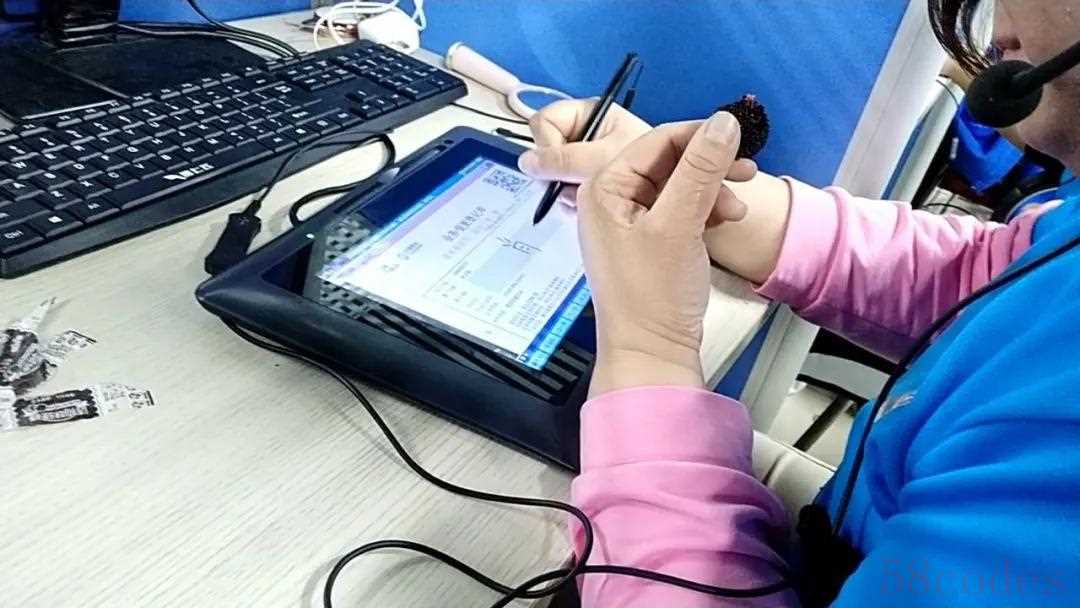

▲要到验证码后,“客服”在用户不知情的情况下,擅自代替用户签名。新京报记者 韩福涛 摄

外呼之所以如此疯狂,与相关电信运营商有着千丝万缕的联系。比如,外呼公司使用的后台系统系当地运营商开发;外呼公司所依仗的海量号码资源也来自运营商;甚至,用户投诉到运营商的官方客服,也可能被挡住。对此,相关电信运营商恐怕不仅仅是“睁一只眼闭一只眼”,“未能及时发现并制止”这么简单。

事实上,当地一家运营商的区域负责人就直言,外呼的存在是“因为公司需要收入”,“今年外呼比往年更猖獗,原因和公司收入不理想有关”。这背后的利益勾连可想而知。

要彻底清除疯狂外呼的土壤,离不开对电信运营商责任的压实,从内至外堵住治理漏洞。因此,相关运营商及时回应舆论的态度固然值得肯定,但在疯狂外呼这条黑产利益链上,一些地方运营商公司到底扮演着怎样的不光彩乃至违法角色,尚需彻底厘清。

这不仅关系到消费者的权益,也关系到“提速降费”改革的成效。尤其是在国家对电信业务规范程度日益提升的当前,要警惕部分运营商把“野路子”操作寄托在“外包”之上,以试图逃避监管,窃取改革红利。

换言之,个案需要一查到底,严肃问责。而长久以来运营商与外呼之间的畸形利益链,更需要被彻底斩断。

特约评论员 | 宇行(媒体人)

编辑 | 李潇潇

实习生 | 韦英姿

校对 | 李立军

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏