这句话通常是在提醒对方不要轻易借出自己的物品,尤其是贵重或者个人隐私相关的物品,比如电话手表。这里可以解释一下为什么不应该借:

1. "隐私安全":电话手表可能记录了使用者的个人信息,如联系人、位置等,借出可能会泄露个人隐私。

2. "财产安全":电话手表可能价值不菲,借出后有可能无法收回,或者在使用过程中出现损坏。

3. "使用习惯":每个人都有自己的使用习惯,借出后可能会影响对方的使用体验。

4. "责任问题":如果借出的电话手表在使用过程中出现问题,可能会涉及到责任归属的问题。

因此,面对这样的请求,可以说:“不用了,我的电话手表也是我的私人用品,不方便借给别人。”这样可以礼貌地拒绝,同时也保护了自己的利益。

相关内容:

暑假期间,青少年上网时间大幅增加,网络诈骗犯罪分子也趁机“上线”,学生成为电信网络诈骗分子眼中的“头号目标群体”。通过同城交友、游戏福利、兼职刷单等诱饵实施诈骗。

近期,全国各地已有多名学生遭遇不同类型的电信网络诈骗,部分家庭财产遭受较大损失。

记者梳理出几起学生

近期遭遇的电信网络诈骗真实案例

提醒广大青少年及家长

暑期务必提高警惕

增强反诈意识

1

自称“警察”+诱导偷拿父母手机=诈骗

7月4日,湖北阳新高二女生石某加入一个QQ群后,被一名自称“卧底警察”的人添加好友,至此掉入陷阱,3天被骗25万元。对方精准报出她的姓名和身份证号,声称“你涉嫌网络诈骗,已立案调查”。

石某又怕又慌,按要求先将自己5000多元生活费转入“安全账户”。紧接着,对方又报出其母亲马女士的信息,威胁“不转母亲银行卡里的钱,就立刻抓你去派出所”。被逼无奈的石某偷偷拿过母亲手机,用短信验证码破解支付密码,将两张银行卡里的25万余元全部转出。对方还反复警告“这事必须保密,告诉家长就按抗拒调查处理”。直到7月7日,马女士接到警方提醒电话,才发现两张银行卡余额清零,石某这才哭着说出真相。目前阳新警方正在调查此案。

冒充公检法诈骗。(李超AI绘制)

广东省清远市清城区一名8岁小学生小张在使用母亲手机刷短视频时,被一陌生账号关注。随后,对方自称警察,通过语音电话恐吓小张“配合调查”。被吓住的小张按对方指示,拿着母亲手机进入房间锁门操作。

在骗子引导下,小张用知晓的微信支付密码,向母亲微信钱包充值11000元,并通过对方在短视频平台发来的二维码扫码转账。转账后,骗子还诱导小张删除二维码记录,并试图绑定新银行卡索取验证码。

所幸小张母亲察觉异常,及时制止。但拿回手机后发现,除扫码转走的11000元外,名下银行卡另有不明转账,合计损失12000元。小张母亲随即报警。目前案件正在调查中。

2

手机没电+借用电话手表=诈骗

借用手表诈骗。(李超AI绘制)

近日,湖南省溆浦县公安局兴隆派出所成功破获一起专门针对小学生的电话卡盗窃案,该案中被盗电话卡被用于电信诈骗等犯罪活动。经查,4名犯罪嫌疑人流窜至溆浦县,在学校周边活动。他们以“手机没电联系家人”或“借用导航”等借口,向小学生“借用”电话手表。得手后迅速拆解,盗取其中的电话SIM卡。

6月30日,该团伙在溆浦县某学校附近连续作案,骗取了20名小学生的电话卡,并立即转交上线。部分被盗电话卡当天即被用于实施电信诈骗,导致相关号码被通信运营商冻结。

接家长报警后,警方迅速行动。一方面联系运营商协助受害学生注销涉案号码,另一方面联合县反诈中心通过技术手段追踪嫌疑人。7月3日,警方在郴州市桂阳县将4名犯罪嫌疑人抓获归案。

目前,4名犯罪嫌疑人因涉嫌盗窃罪已被依法采取强制措施,案件正在进一步侦办中。

3

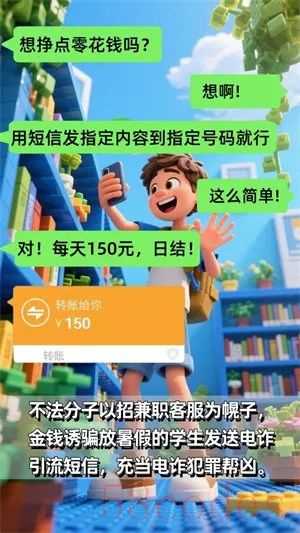

轻松高薪兼职+群发指定短信=诈骗

兼职刷单类诈骗。(李超AI绘制)

暑假来临,不少学生想找份兼职。然而,近期一种针对学生的骗局需高度警惕:不法分子以“高薪兼职”为饵,诱骗学生群发诈骗短信,使其无意中沦为电诈“工具人”。

14岁的中学生小雨(化名)想赚点零花钱,很快被QQ上一则“急招线上客服助理”的信息吸引。对方许诺“发一条短信一块钱,日赚150元”,工作内容仅是群发指定短信。小雨信以为真,按对方提供的教程和号码,用父母手机号发送了内容为“你的物件已经到一个半小时了……”的引流短信。发送几十条后,小雨察觉异常,及时停止了操作。

北京反诈中心发出警示:暑假期间,已发现多名11至17岁的未成年学生被诱骗发送此类诈骗引流短信,且呈现蔓延趋势。骗子多在QQ、微信发布“轻松高薪”兼职信息,或潜伏在兼职群中寻找目标。

反诈民警强调,学生一旦参与此类“兼职”,不仅可能影响自身电话卡使用,更严重的是已涉嫌违法犯罪,需承担法律责任。从受害者变成“帮凶”,往往仅一步之遥。

游戏交易类诈骗。(李超AI绘制)

4

购买游戏装备+添加客服下载App=诈骗

2025年,未成年人遭遇最多的诈骗类型,便是“游戏交易类诈骗”。由于未成年人社会阅历不足,识别诈骗的能力较弱,更容易被不法分子威胁和诱导。

7月6日,浙江省衢州市一名学生小杨(13岁)在线下购买卡游徽章后,在某App上发帖转售,随后便有人私信联系称想要购买,并让小杨下载另一个App进行交易。

交易过程中,对方称已将钱付给交易平台,让其添加平台“客服”进行收款。随后小杨将自己的收款码发送给“客服”,“客服”称小杨是未成年人,要求其通过父母手机“垫付押金”才能发货。

在对方诱导下,小杨通过视频电话拍摄其母亲手机,并按对方远程指导操作其母亲手机进行汇款。对方以“退押金”为由,反复要求小杨扫码。直至母亲手机无钱支付后,仍未能退回押金,小杨意识到被骗,共计损失3.74万元。

近日,江苏的小张同学放假在家申请了一款新游戏的内测资格,申请失败后不甘心,又到网上搜索,进入了一个声称能办理内测资格的直播间。对方称,官方内测期间充值可享受返利优惠,还能折上折,小张就按要求进行了多轮充值共计3600多元,还把充值账号密码告诉了对方。对方承诺内测资格和充值金额会在3天内生效,可第二天小张想联系却发现对方失联,意识到被骗赶紧报了警。目前,案件正在侦办过程中。

掌握反诈“护身符”:

“三不”原则

不点“免费领”链接

不加陌生好友

不说验证码、密码

“两立即”铁律

遇恐吓立即关屏幕

被威胁立即喊家长

务必牢记:

真警察不会通过QQ/微信办案

不会要验证码

不会让你用家长手机操作

不会让你共享屏幕

转自丨法制日报

来源: 第一现场&壹深圳

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏