婴儿的哭声是父母和照顾者与宝宝沟通的重要方式。以下是一些常见的婴儿哭声的“暗语”,这些可以帮助父母更好地理解宝宝的需求:

1. "饥饿":

- 哭声短促、急促,间隔时间短。

- 嘴巴会做吮吸的动作。

2. "困倦":

- 哭声变得低沉、单调。

- 眼睛会闭上,身体放松。

3. "尿布湿了":

- 哭声尖锐,带有不满的情绪。

- 婴儿可能会扭动身体,表现出不舒服。

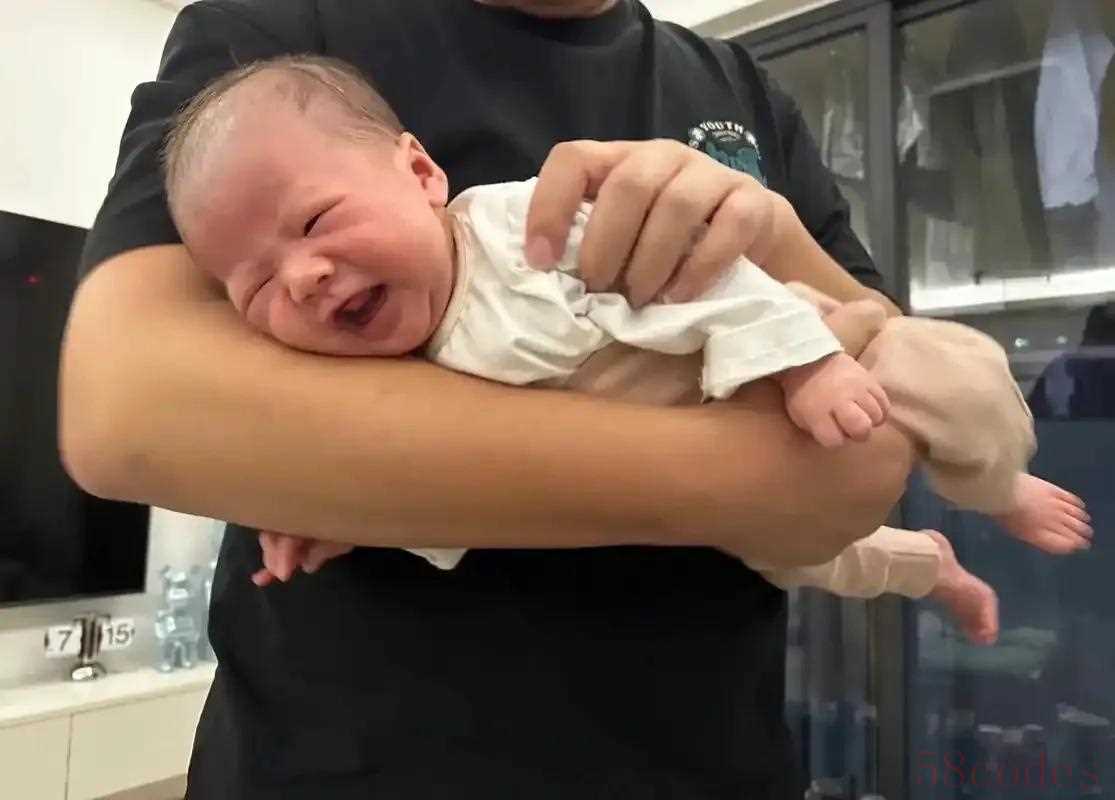

4. "需要安慰":

- 哭声断断续续,有时会突然停止。

- 婴儿可能会寻找父母的怀抱。

5. "不适":

- 哭声尖锐、刺耳。

- 婴儿可能会表现出身体不适的迹象,如皱眉、扭动身体。

6. "需要换尿布":

- 哭声与尿布湿了相似,但可能更加频繁。

- 婴儿可能会踢腿或扭动身体。

7. "需要关注":

- 哭声持续,但不是特别尖锐。

- 婴儿可能会寻找与父母的目光接触。

8. "生病":

- 哭声变得低沉,持续时间较长

相关内容:

婴儿哭声的科学解读与应对指南

结合儿科临床研究,婴儿哭声是其与外界沟通的“生物编码”,不同声学特征(频率、节奏、强度)对应特定需求。以下是10类哭声的权威解析及应对方案:一、基础需求型哭声1.饥饿哭声

特征:短促有节奏,逐渐增强,伴张嘴转头、吮指动作。

应对:立即哺乳,优先观察早期饥饿信号(咂嘴、伸舌)而非等待大哭。

2.排泄不适

特征:断续抽泣无眼泪,蹬腿抬臀、小脸涨红。

应对:检查尿布,清洗后涂含氧化锌护臀膏,预防尿布疹。

3.温度应激

特征:烦躁哭闹伴脸红(过热)或手脚冰凉(过冷)。

判断标准:摸后颈温热干燥为最佳,室温维持24-26℃。

二、生理状态型哭声

二、生理状态型哭声1.过饱/胀气

特征:尖锐哭闹伴吐奶、蹬腿,拒奶。

急救:竖抱拍嗝+腹部按摩(顺时针绕脐画圈)。

2.困倦信号

特征:低沉持续,揉眼打哈欠,眼神涣散。

安抚:包裹襁褓+白噪音(吹风机声),避强光刺激。

3.肠绞痛

标志:傍晚固定发作,尖锐哭嚎>2小时,双腿蜷曲腹硬。

缓解:飞机抱+温毛巾敷腹,持续发作需排查肠套叠。

三、心理需求型哭声

三、心理需求型哭声1.情感诉求

特征:平和哭声伴停顿,眼神追踪伸手求抱。

回应:袋鼠式护理(每天1小时肌肤接触),轻声哼唱回应。

2.惊吓反射

特征:突发尖啼伴身体震颤,呼吸急促。

干预:关闭声源,襁褓增强安全感,轻拍后背。

3.无聊/互动需求

特征:断续哼唧,见人停止哭,兴奋挥动四肢。

激活:用黑白卡引导追视,模仿宝宝表情互动。

⚠️ 需紧急就医的哭声(出现任一项立即送医)

| 危险信号 | 可能病因 |

| 哭声微弱如猫叫 | 染色体疾病/神经损伤 |

| 持续尖锐哀嚎+拒食 | 肠套叠/脑膜炎 |

| 哭声嘶哑+犬吠样咳嗽 | 急性喉炎 |

| 发热>38℃+囟门凸起 | 颅内感染 |

科学安抚黄金法则:5S法实操

- 襁褓法(Swaddling):紧裹上肢保留下肢活动空间,还原子宫包裹感;

- 侧卧/俯抱(Side/Stomach):缓解肠绞痛,避免平躺呛奶;

- 白噪音(Shushing):播放子宫血流声(音量盖过哭声即可);

- 轻摇(Swinging):小幅度节奏摇晃(60次/分),忌剧烈晃动;

- 吸吮(Sucking):母乳稳定后引入安抚奶嘴,满足原始反射。

- 误区:一哭就喂奶 → 真相:过度喂养加重胀气,先排查排泄、温度等因素;

- 误区:抱太多会惯坏 → 真相:3月龄内多拥抱可降低压力激素(皮质醇),促进脑发育;

- 误区:哭声无差异 → 真相:饥饿、疼痛、烦躁的哭声频谱显著不同,父母经训练可识别。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏