这是一个很有趣的问题,它涉及到对迈克尔·杰克逊(MJ)及其粉丝群体的深刻理解。MJ的粉丝愿意“等他50年”,并非简单的“等待”,而是一种基于深厚情感连接的"承诺和信念"。这种等待往往源于以下几个核心原因,这些原因也恰好对应了私域用户留存中可以运用的“情感钩子”:

"为什么MJ的粉丝愿意等他50年?"

1. "传奇地位与历史意义 (传奇性与稀缺性):" MJ不仅仅是一位歌手或舞者,他是一位文化偶像,一个时代的象征。他的音乐、舞蹈、时尚影响深远,达到了一个几乎无法企及的高度。这种传奇地位让他成为了一个“神话”式的人物。粉丝等待的,不仅仅是他的回归,更是对那个黄金时代的怀念,以及对这位独一无二的天才的敬畏。他的稀缺性(已逝)反而强化了他的魅力和粉丝的忠诚度。

2. "无与伦比的艺术才华与魅力 (才华与魅力):" MJ拥有惊人的音乐天赋、舞台表现力和独特的个人魅力。他的音乐跨越多种风格,触动了无数人心;他的舞蹈(如太空步)成为经典,被不断模仿和学习。这种才华是真实且具有感染力的,让粉丝相信他即使沉寂,其作品和影响力依然具有永恒的价值。

3. "情感寄托与精神慰藉 (情感连接与精神需求):" 对于很多粉丝来说,MJ

相关内容:

你愿意等一个人 50 年吗?MJ 的粉丝愿意。这种“非理性长情”背后,其实藏着企业私域留存的真实路径。本文提炼出 MJ 粉丝经济中的 4 个关键情感钩子,揭示私域从“留人”到“养人”的长期运营心法。

你愿意等一个人 50 年吗?MJ 的粉丝愿意。这种“非理性长情”背后,其实藏着企业私域留存的真实路径。本文提炼出 MJ 粉丝经济中的 4 个关键情感钩子,揭示私域从“留人”到“养人”的长期运营心法。

引言:50年的等待——当MJ的粉丝情书,变成私域的情感基因

伦敦O2体育馆的夜风中,灯牌的光晕在皱纹里流转。白发苍苍的艾琳举着“1982→2024”的手写牌,牌面贴满泛黄的演唱会门票,最早那张边角已经脆化——那是1982年《颤栗》发行时,她用三个月零花钱换来的入场券。此刻她在等重映场开场,身边挤着穿oversize卫衣的00后男孩,手机屏保是MJ太空步的动图。两个相隔半个世纪的人,因为同一串旋律呼吸频率渐趋一致。这不是偶然的追星现场,而是一场跨越代际的情感遗传。迈克尔·杰克逊去世14年后,全球粉丝仍在为他的未公开录音熬夜守听,为他的公益项目自发捐款,甚至把他的歌词刻进纹身——这些行为早已超越“娱乐消费”,变成了一种“生命仪式”。就像艾琳说的:“他的歌不是背景音,是我人生的原声带,每个阶段都能在里面找到自己。”

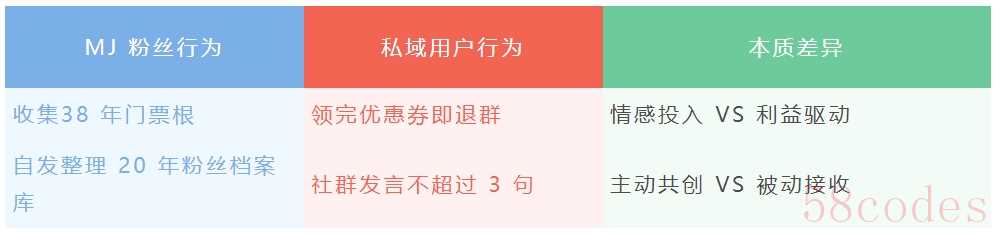

反观我们的私域运营,却困在“数字牢笼”里:花300元引流来的用户,3天后就消失在数据报表里;精心设计的社群,最终只剩下“已读不回”的广告;满减券发得越勤,用户跑得越快。我们总在计算“留存率”,却没问过自己:你的私域能否成为用户“舍不得从生命里删除的原声带”?

MJ的粉丝生态藏着答案:那些让他们等了50年的,不是某首歌的旋律,而是他用艺术种下的“情感基因”——是《Black or White》里“无界”的信念,是跪地飞吻里“被珍视”的确认,是偶尔摔跤时“不完美”的坦诚,更是粉丝档案库里“共同书写”的参与感。这些基因片段,让粉丝与他的关系从“欣赏者与偶像”,变成了“共生的生命共同体”。

今天,我们就拆解这组跨越半个世纪的“情感基因密码”。不是教你“运营技巧”,而是带你看见:私域留存的终极,是让你的品牌成为用户“生命拼图”里,那块再也无法替换的碎片。

情感钩子1:精神图腾的唤醒术——让用户在你身上,看见自己的灵魂镜像

迈克尔·杰克逊在摩城25周年庆典上滑出太空步的瞬间,不只是舞蹈史的转折点——那只反重力倾斜的脚,更像一把钥匙,捅开了无数人心里“不敢打破常规”的枷锁。后来他在《Black or White》里唱“我不想被肤色定义”,镜头扫过不同种族面孔渐次融合的画面,那些被偏见压得喘不过气的人突然明白:原来“不一样”不是错,是上帝给世界的彩蛋。《Earth Song》的MV里,他跪在被砍伐的雨林前,指尖抚过枯树的伤痕。这个镜头让挪威的环保志愿者丽芙哭了整整一夜——她守着即将消失的峡湾冰川,总觉得自己的抗争像螳臂当车,直到看见屏幕里那个和她一样“为消逝而心痛”的人。“他不是在唱歌,是在替所有说不出的愤怒与温柔发声。”丽芙后来在粉丝信里写道。

这就是精神图腾的魔力:它从不说“你该相信什么”,只轻轻揭开你内心早已存在的信念,让你惊呼“原来我不是一个人”。南非种族隔离区的少年在《We Are the World》里听见“四海皆兄弟”,不是被说服,是被唤醒——唤醒他血液里本就有的平等渴望;东京地铁里的社畜在《Heal the World》里听见“为孩子造个家园”,不是被教育,是被照见——照见自己藏在加班报表后的柔软。

这种唤醒术,在私域里同样能生长出强大的根系。那位知识付费博主的社群曾像一潭死水,直到她开始讲“普通人的挣扎与坚持”:单亲妈妈凌晨三点背单词的台灯,退休教师对着教程练剪辑的笨拙手势,创业失败的人在夜市摆摊时背课程笔记的背影。这些故事像一面面镜子,让群里的人突然看见自己:“原来我啃书到天亮的样子,有人懂。”

她不再喊“终身成长”的口号,而是把抽象的价值观变成具体的生命场景:发“凌晨五点的书桌”照片,配文“知道你也在和惰性打架,我们互为星光”;整理用户的“微小成就”,比如“坚持每天背5个单词”“给客户的方案改了7遍终于通过”,打印成电子证书——这些细节不是在“教育用户”,是在说“你的努力,我看见了,也记住了”。

半年后,群里有人自发组织“线下自习室”,有人把课程笔记翻译成方言版帮老乡学习。他们追随的不是博主,是那个“被看见、被接纳”的自己。就像MJ的粉丝在他身上看见“打破边界的勇气”,私域用户在你身上看见的,也该是他们渴望成为的模样——这才是精神图腾的终极形态:你不是灯塔,是镜子,让用户在你这里,遇见灵魂深处的自己。

情感钩子2:记忆锚点的镌刻术——用重复的仪式,在时间轴上钉下发光的钉子

迈克尔·杰克逊的演唱会总有一个不变的收尾:当最后一个音符消散在体育馆的穹顶,他会单膝跪地,右手抚胸,向全场粉丝深深鞠躬,然后送出一个缓慢而坚定的飞吻。这个动作从1987年“真棒”巡演开始,持续了20年,跨越了肤色、语言和代际——在东京巨蛋,在伦敦温布利,在约翰内斯堡的足球场,那个飞吻像一枚精准的钉子,牢牢钉在每个粉丝的时间轴上。“哪怕坐在最远的看台上,也觉得那个飞吻是专门给我的。”粉丝马克说。他保存着1996年“历史巡演”的票根,票根背面画着一个歪歪扭扭的飞吻图案,那是散场后他凭着记忆画下的。这个重复了上万次的动作,早已不是简单的谢幕,而是MJ与粉丝之间的“情感暗号”:它说的不是“再见”,而是“我记得你,就像你记得我一样”。

更动人的细节藏在粉丝的抽屉里。英国粉丝苏菲的相册里,夹着一封1993年的回信:信封上贴着她画的太空步涂鸦,MJ在旁边补了个小小的太阳,笔迹带着孩子气的圆润。“他本可以让助理代笔,但他画了那个太阳。”苏菲摩挲着泛黄的纸页,“现在每次看到朝阳,都会想起这封信——原来我的小小涂鸦,也曾被认真放在心上。”

这些仪式的魔力,在于把“瞬间”变成“永恒”。就像老座钟的摆锤,重复的不是机械运动,是让时间有了刻度;就像巷口早餐店的吆喝,重复的不是声音,是让日子有了温度。私域运营中,我们总在追逐“新鲜感”,却忘了最牢固的记忆,往往来自“不变的约定”。

那个做亲子绘本的私域团队,曾困在“每天推新绘本却无人回应”的循环里。后来他们做了两个微小的改变:每周五晚7点,运营者用甜软的儿童声线读绘本,结尾永远是那句“今晚的故事结束啦,愿宝贝的梦里有星星和月亮,我们下周同一时间见哦”;用户入群满30天,会收到一个“成长盲盒”,里面除了优惠券,还有一张手写卡片,上面记着“你带娃读了12本绘本啦,这份小礼物是给坚持的你”——卡片上的字体、贴纸样式从不变动,却成了妈妈们晒朋友圈的“固定节目”。

三个月后,有妈妈在群里说:“现在周五晚上,孩子会自己搬小凳子坐在手机前,说‘要等绘本阿姨的星星月亮’。”那个固定的时间、不变的话术,像给用户的记忆系了个结,每次到点都会轻轻拉动——这就是仪式的“锚定效应”:当某个场景反复出现,就会和特定的情绪绑定,让用户一看到就想起“在这里的温暖”。

私域里的仪式不必复杂,却要带着“专属的温度”。就像MJ的飞吻从不变形,你的社群可以有固定的“暗号”:每周三的“树洞时间”,用同一句“今天你有什么想吐槽的?”开头;老用户生日时,发一张带着品牌logo的“时光卡片”,写着“你陪我们走过了X天,接下来的路还要一起呀”。这些重复的细节,不是单调的复制,是在说“我在乎你,所以愿意为你重复一万次”。

当用户的时间轴上,有了越来越多你钉下的“发光钉子”,他们想起你时,就不会只是“卖东西的”,而是“有过很多温暖约定的人”——就像提到MJ,粉丝总会先想起那个跪地的身影,这就是记忆锚点的终极力量:让品牌变成用户生命里,那个“舍不得擦掉的记号”。

情感钩子3:真实裂缝的引力场——完美是流星,有瑕疵的才是篝火

在纪录片《迈克尔·杰克逊的私人生活》里,有段被粉丝反复回看的镜头:排练室的地板映着顶灯的光,他穿着黑色舞鞋连续跳了20遍太空步,最后一个旋转时踉跄着摔倒在地。工作人员慌忙上前,他却撑着地板坐起来,对着镜头挤了个鬼脸,声音带着喘:“看吧,就算练了10年,我还是会摔跤。”这段未加修饰的“狼狈”,评论区里的留言比任何高光时刻都密集:“突然觉得他不是舞台上的神,是和我一样会累的普通人”“看到他摔倒时的笑,好像自己犯错时也没那么难堪了”。粉丝爱的从来不是那个“永远完美”的MJ,而是那个会在采访里说“小时候因为声音尖被同学嘲笑”、会在演唱会忘词时即兴哼旋律圆场、会在自传里写“我也怕不被喜欢”的真实灵魂。

就像一位粉丝在信里写的:“你的歌让我仰望星空,你的脆弱让我敢坐在你身边。”完美是遥远的流星,转瞬即逝;而带着裂缝的真实,才是能让人围坐取暖的篝火——裂缝里漏出的光,恰恰是连接彼此的引力。

这一点,恰恰是很多私域运营者没参透的。我们总在社群里堆砌“创始人哈佛毕业”“产品零差评”“服务100%满意”的完美叙事,却忘了用户更愿意亲近“和自己一样会摔跤”的同类。

有个做职场课程的私域IP,曾经的社群内容全是“30岁前赚够千万”“搞定难缠客户的10个绝招”,结果互动率常年低于5%。直到有次直播,她误点开了未剪辑的草稿——里面有她忘词时的停顿、喝水时洒在衬衫上的水渍,还有对着镜头说“这段讲得不好,重录”的自语。意外流出后,弹幕突然热闹起来:“原来老师也会紧张啊”“这才像我认识的职场人嘛”。

那次“翻车”成了转折点。她开始在社群里分享“不完美”:“昨天给学员改简历,把‘市场营销’写成‘市场营消’,被指出时脸都红了”“刚创业时因为不会管团队,3个核心成员全走了,躲在楼梯间哭了半小时”“其实我现在见大客户前,还是会提前半小时在厕所练开场白”。这些带着温度的真实碎片,像投入湖面的石子,激起了用户的共鸣:有人说“原来厉害的人也会犯低级错误,我突然不怕试错了”,有人开始主动分享自己的职场糗事,社群氛围从“仰望式围观”变成了“围炉夜话”。

3个月后,她的课程复购率涨了40%,很多用户说:“喜欢她不是因为她完美,是因为在她身上看到了‘努力变好’的自己。”

在私域里制造“真实裂缝”,不需要刻意卖惨,而是恰到好处地露出“成长的痕迹”:做美妆的可以说“这款面霜我第一次用过敏了,后来发现搭配精华用就没事”;做健身的可以发张偷懒的照片:“昨天没去锻炼,今天硬拉重量掉了5公斤,忏悔中”;甚至可以在社群发起“本周小失误”话题,带头说“我把客户的地址填错了,赔了20元运费,大家引以为戒”。

这些“不完美”的分享,本质是在说“我和你一样”——就像MJ用摔跤的瞬间打破了“神坛滤镜”,你的坦诚也在拆除与用户之间的玻璃墙。用户不会因为你“从不犯错”而信任你,但会因为“你敢承认错了”而接纳你。

毕竟,私域的终极关系不是“偶像与追随者”,而是“同行者与同行者”。当你愿意露出真实的裂缝,用户才敢把自己的光也照进来——就像围坐在篝火旁的人,从来不是因为火有多旺,而是因为每个人都能在跳动的火焰里,看见自己的影子。

情感钩子4:共同叙事的编织术——让用户成为你品牌史诗的作者

洛杉矶收藏家汤姆的储藏室里,三个金属箱静静躺着。打开箱子,1972年杰克逊五人组的泛黄演出票、1984年格莱美颁奖礼的节目单、1996年“历史巡演”的VIP手环……38年的时光被压缩成一张张纸片,每张都贴着便签,写着“这晚他唱了《Ben》,全场举着手电筒像星海”“第一次带女儿来,她吓哭了却坚持看完”。汤姆说:“这些不是藏品,是我和他合著的自传。”更庞大的“共同叙事”藏在“MJ粉丝档案库”里:全球10万粉丝用20年时间,逐字整理他的采访录音,为《Thriller》的每段旋律标注创作背景,甚至考证出他某句歌词灵感来自街头艺人的口哨。他们不是在“追星”,而是在和偶像一起书写一部跨越世纪的史诗——而MJ的智慧,在于给了他们“执笔的权利”:演唱会大屏幕上闪过粉丝的画作,自传里专门留出章节感谢“每个举灯牌的你”,新专辑里藏着粉丝投票选出的曲目顺序。

这些“参与感”最终变成了难以割舍的情感纽带。心理学上的“沉没成本”在此显现:当一个人在一段关系中投入了时间、思考、创造力,就会像汤姆守护门票那样,舍不得离开自己参与构建的世界。私域运营的致命误区,恰恰是把用户变成“只读观众”——你写好剧本、念好台词,却从不让他们说一句自己的话,离开自然毫无负担。

那个做到90%留存率的手工皮具品牌,最聪明的设计是让用户从“买家”变成“作者”。他们的“皮料日记”栏目里,用户投票决定下个月用植鞣革还是疯马皮,产品页上赫然写着“此款由128位社群用户共同选出”;“手作故事墙”上,“用这个钱包给女儿交学费”“背着这只包求婚成功”的真实经历,被印在包装盒上,署着用户名字;每年10位老用户走进工厂,在新款皮夹上敲下自己的姓名首字母——这些举动让用户觉得“品牌里有我的笔迹”。

有位用户晒出自己参与设计的第五代钱包,配文:“从第一版的笨拙,到这版的弧度刚好贴合手掌,就像看着自己的孩子长大。”当用户在你的品牌里留下不可磨灭的印记,离开就意味着否定自己的创作——这才是最高级的留存:不是把用户“绑在私域里”,而是让他们觉得“这是我参与建造的城堡,怎能离开”。

知识付费社群可以做“学员笔记共创库”,让每个人贡献一章学习心得,最终汇编成电子全书,每位作者都能收到带有编号的实体版;美妆私域可以发起“变美档案计划”,用户上传素颜到上妆的对比照,写下“用XX口红第一次被夸气色好”,优质内容会被做成年度纪念册——这些“共同叙事”的载体,本质是在说“你的故事,值得被郑重收藏”。

别低估用户的“创作欲”。就像MJ的粉丝愿意用20年整理档案,你的用户也渴望在你的品牌里留下痕迹。当他们的投票决定产品走向,他们的故事变成品牌记忆,他们的名字出现在你公开的感谢名单里——你们的关系就不再是“商家与客户”,而是“合著者与合著者”。

私域的终极形态,是让用户翻开你的品牌史诗时,能指着某一页说“这段是我写的”。就像汤姆抚摸着38年的门票,眼里闪烁的不是对偶像的崇拜,而是对“共同走过的时光”的珍视——这才是情感钩子最坚韧的形态:用共同叙事编织的纽带,从来不怕时间磨损。

结尾:从「留客」到「共生」——当私域变成用户的「生命拼图」

伦敦O2体育馆的重映场灯光亮起时,艾琳颤巍巍地举起手机,屏幕里是1982年的自己——扎着马尾辫,举着同样的灯牌,只是那时的头发还是乌黑的。两个时空的影像在光晕里重叠,她忽然明白:为什么MJ的粉丝愿意等50年?因为他的音乐早已变成生命拼图里的一块,抽走了,整个人生都会缺个角。私域运营的终极命题,从来不是「如何留住用户」,而是「如何成为用户舍不得抽走的那块拼图」。当你的精神符号唤醒了他们的信念,当你的仪式感锚定了他们的记忆,当你的真实裂缝照进了他们的光,当你的共同叙事里有了他们的笔迹——用户就会像艾琳那样,把你的私域变成「人生原声带」,在每个重要时刻都想在这里找到回响。

那些还在为「3天流失40%用户」焦虑的人,或许该换个角度思考:你有没有给用户一个「非留下不可」的理由?是像MJ那样,让他们在你身上看见自己的影子,还是让他们觉得「这里的每段记忆,都刻着我的名字」?

留住人很容易,发张优惠券就够了;但留住心,需要你把私域变成「生命仪式的发生地」。就像MJ用50年证明的:真正的留存,不是用户「留在你的私域里」,而是你的私域「活在用户的生命里」。

当某天,用户翻开人生相册时,你的品牌能成为那页带着温度的老照片——这,才是私域运营最动人的结局。

本文由@周云龙 原创发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。

题图来自 Unsplash,基于CC0协议。

该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏