这是一个关于“方寸间的记忆:近代邮票的峥嵘岁月”的主题,我们可以从以下几个方面来展开:

"主题:方寸间的记忆:近代邮票的峥嵘岁月"

"引言:"

邮票,作为寄递信函的凭证,其尺寸虽小,方寸之间却承载着丰富的历史信息和文化印记。尤其在中国近代这一充满变革与动荡的时期,邮票不仅是沟通的桥梁,更是时代的缩影。它们见证了国家的兴衰、社会的变迁、科技的进步以及文化的交融,留下一部“方寸间的记忆”,记录了那段“峥嵘岁月”。

"一、 邮票的诞生与早期发展:开启近代通讯的窗口"

"大清邮政的创立:" 19世纪中后期,随着外国传教士、商人和外交人员的需求增加,清政府被迫于1896年正式成立大清邮政局,发行了中国第一套官方邮票——“大龙票”。这标志着中国近代邮政事业的开始,也开启了方寸艺术与国家通讯结合的篇章。

"技术引进与早期邮票特点:" 早期邮票的设计多模仿欧洲风格,题材广泛,包括人物(如皇帝、名人)、动植物、风景等。印刷技术也经历了从手工雕刻版到石印、胶印的发展,印制质量逐步提高。这反映了当时中国在学习西方科技和文化方面的努力。

"二、 邮票与

相关内容:

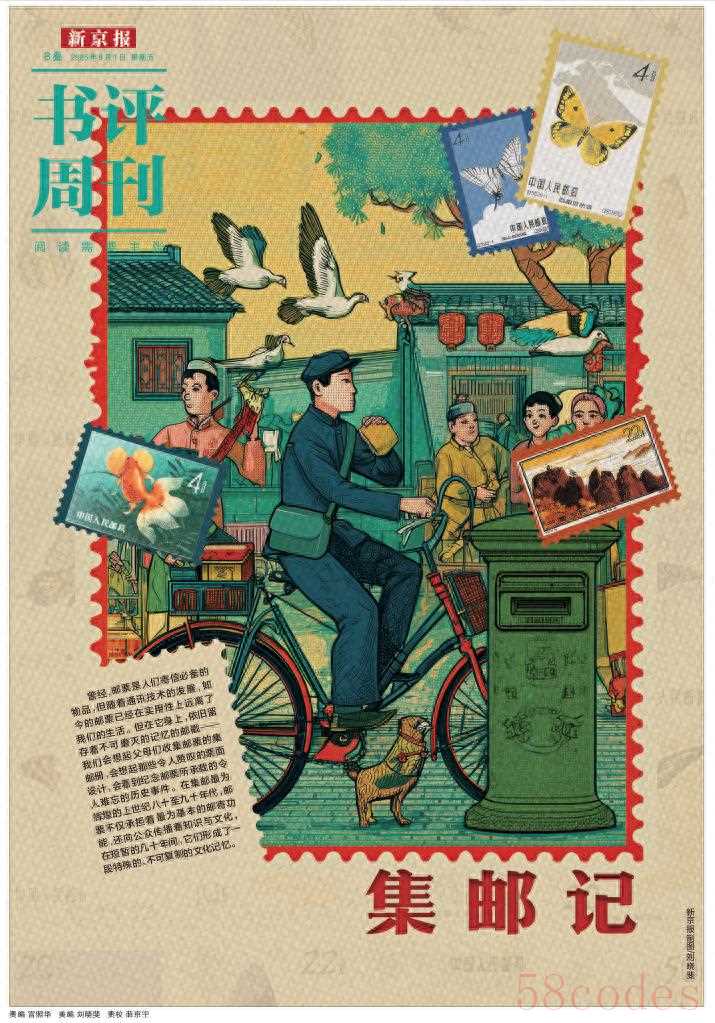

在上世纪八十至九十年代,集邮曾经是影响力庞大的社会文化活动,人们收藏喜欢的邮票,彼此交换,探讨邮识,制作邮集,参加邮展,成为当时风靡一时的兴趣爱好。然而,随着我国信息通讯技术的发展,通信手段的多样化,邮票已经成为了我们日常生活中很少使用的物我们特别采访了原国家邮政局邮资票品管理司司长刘建辉,讲述集邮的黄金岁月里那些令人难忘的事情,并回溯邮票的起源以及中国邮票的发展历史。

本文内容出自新京报·书评周刊8月1日专题《集邮记》的B04-B05版。

B01「主题」集邮记

B02-B03「主题」簇拥在纷繁的 邮花世界

B04-B05「主题」方寸间的记忆:近代邮票的峥嵘岁月

B06「主题」史上最奇特的邮票:土匪邮票

B07「文学」佩索阿:“内心生活的教师”

B08「文化」一个“美役人”的荒诞时刻

采写丨宫子

邮票的诞生起源

新京报:最早的邮票是如何出现的呢?

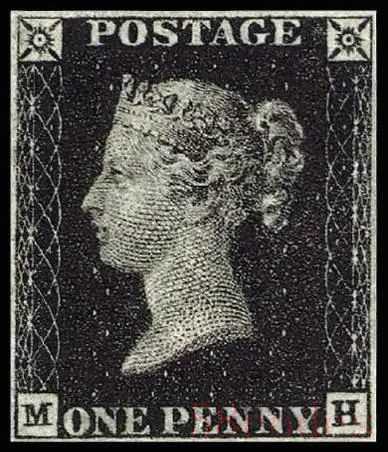

刘建辉:邮票最早是由英国人罗兰·希尔发明的。1840年,世界上发生了两件大事,其一是英国进行了邮政的改革,影响深远;其二是为了打开中国市场,以中国禁烟为借口,英国发动了鸦片战争。这两件事看似互不相干,实则互有关联。英国作为一个老牌资本主义帝国,在对外扩张的阶段中早就把眼光盯到了东方大国上。但是过去英国的邮政收费标准很陈旧,它的邮费需要对邮件的重量和距离进行两项叠加进行计算,因此寄件的费用非常高,这对于向世界极速扩张的资本主义来说,是极大的阻力,所以进行邮政的改革是唯一的出路。

改革的内容是什么?此前英国所有的国会议员和皇室成员都可以免费寄件,这让邮政产生了很大的窟窿,承担了大量成本。另外以前是收件人付费,寄件人不担心邮费的多少,但是对收件人来说,会出现无法支付邮费的情况,所以还会出现大量邮件跑空的情况。

新京报:所以看到一个故事说,有些报平安的信就直接在信封上画个圈或者叉,收信人看一眼信封就退回去。

刘建辉:对,所以罗兰·希尔当时提出来要对邮政进行改革。改革实行的重要内容就是在英国国会正式立法,叫“一便士邮资法”。这个改革实行之后,不管邮件的距离多远,只要重量在一定的范围内,无论远近都是一便士。由于采取了寄件人纳费的规定,因此寄件人就要预付邮资,世界上第一枚邮票诞生了,这就是黑便士邮票。黑便士邮票一版有240枚,长12枚,纵20枚。

黑便士邮票。

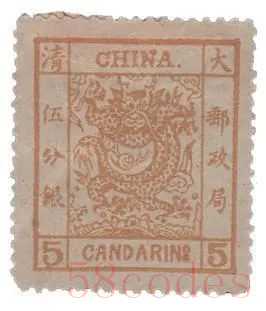

黑便士邮票的诞生同时体现了一种平等的精神,不管是女王、还是国会议员,只要寄件都得购买邮资凭证,老百姓交一便士,他们也要交一便士。三十八年之后,中国于1878年也发行了第一套邮票——大龙邮票。它的诞生对中国而言意味着两个时代的跨越,因为中国当时官方通信的主要手段是邮驿制度,用驿马把皇帝的旨意往下传达,把下面的文书往上呈报,而像英国那样古老的邮政尚未产生,因此中国邮票诞生实际上是跨越了古代邮政这一阶段,直接从邮驿一步跨越到了近代邮政。邮票是什么呢?说通俗些,就是一个预付邮资的凭证,面值就相当于邮政所付出的劳务价值。因此,寄件人购买了邮票,就相当于和邮局签订了一个协议,邮局替百姓寄件,百姓向邮局付钱。这就是邮票最基本的功能。

新京报:邮票后来如何发展出了审美和收藏方面的价值?

刘建辉:在1894年,当时的海关总税务司提议,为慈禧太后六十岁生日发行了万寿邮票,这是中国第一套纪念邮票,而从此开始,中国邮票的功能也发生了变化。过去它只是邮资凭证,而这套邮票同时具有了纪念和宣传的意义,实际上是把邮票的功能扩展了。邮票的种类也渐渐开始细化,比如有纪念邮票、特种邮票、还有普通邮票。纪念邮票主要用于纪念重要人物和事件,普通邮票则用于日常通信,同时还出现了小型张,小全张,小本票等等。

大龙邮票阔边五分银。

第二次世界大战以后,邮票的功能更加丰富,出现了广告邮票、赈灾邮票、慈善邮票等不同种类,随着功能的拓展,其收藏功能得也到了大大扩展。世界上第一个收藏邮票的人是一位英国女士,在黑便士邮票发行不久,她就刊登了一个广告,说自己要收购大量邮票用来装饰墙壁,她也就成为了世界上第一个收藏邮票的人。邮票收藏也跟整个社会环境有很大的关系,一战、二战牵涉了大量国家,人们流离失所,吃喝都成问题,收藏邮票也就无从谈起。二战以后,随着整个社会的安定,集邮这种收藏活动才普遍开展起来。

中国邮票与集邮的发展

新京报:那中国的邮票收藏最早出现在什么时候?

刘建辉:中国的收藏活动主要发生在20世纪初,活动地点主要在江浙沪一带。那时候收藏邮票的人有两大特点,一方面是要有钱,另一方面还要有一定的文化,所以当时收藏活动仅限于极少部分人。毕竟20世纪初期,军阀混战,社会动荡,人们的生活普遍很困难,谁有闲钱搞邮票收藏呢?大量邮票收藏者出现的情况还是在新中国成立以后。

新京报:参与收藏邮票的人群发生了什么样的变化呢?

刘建辉:新中国邮票跟之前国民政府时期发行的邮票最大的不同就是它很有朝气,画面明快,革命性很鲜明。新中国成立后,购买邮票的人主要是年轻的学生、青年工人、青年知识分子。另外当时新中国处于社会主义阵营中,也会从包括苏联、罗马尼亚、南斯拉夫这些国家进口和出口邮票。 1955年,中国邮票史上也发生了两件大事。一件大事是在王府井东华门成立了中国邮票公司。有了邮票公司之后,对中国的集邮活动是一个很大的促进,因为它不光发行中国邮票,还销售苏联等国的外国邮票,人们的眼界一下子扩大了,购买的范围也宽了。那时候很多集邮者在放学和下班后所做的第一件事,就是跑去邮票公司逛一逛,看看有什么新邮票。第二件大事则是出版了《集邮》杂志,倡导大家集邮。当时老舍、宋庆龄等人都在《集邮》杂志上发表过文章,所以这两件事对中国的集邮活动促进非常大。1959年,在周总理的亲切关怀下,北京邮票厂建成,我们国家拥有了专门生产邮票的企业,这也是一件大事。

新京报:那在邮票厂建成之前,我们怎么生产邮票?

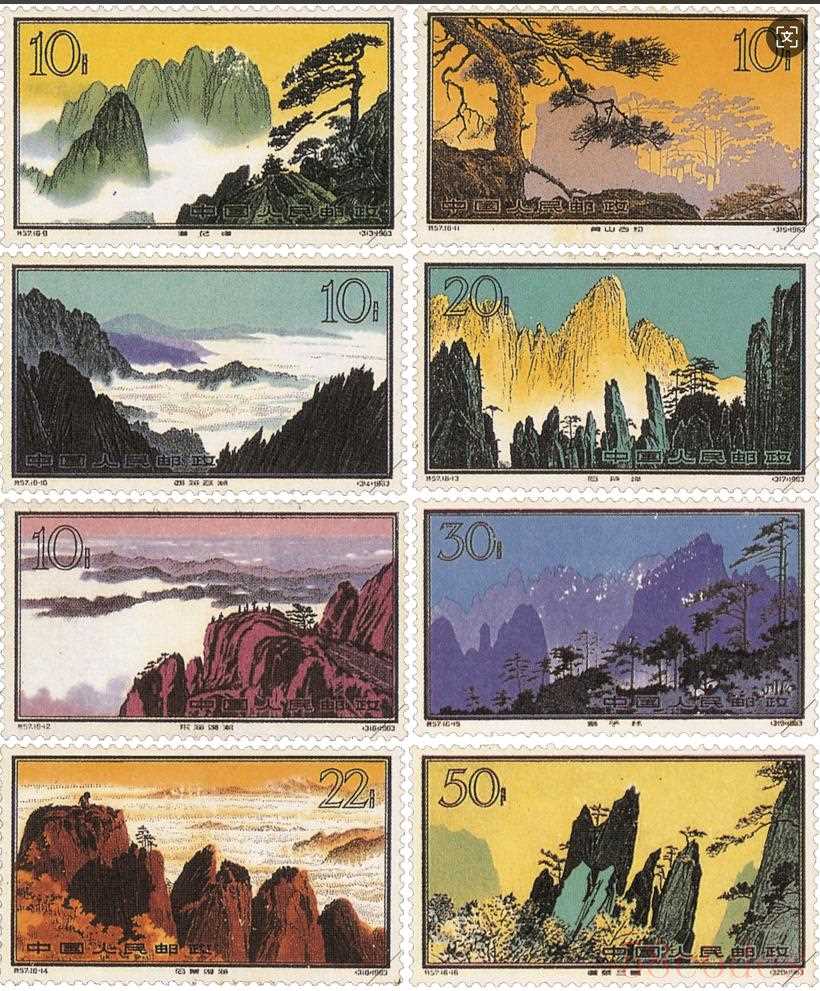

刘建辉:从1949年到1959年间我国没有邮票厂,那么印邮票就只能去找印刷厂——由于邮票属于特殊印制,只能到专门印货币的印刷厂印制。所以就在过去的人民印刷厂印邮票。不过因为当时这些印刷厂用的工艺都是雕刻,所以当时生产的主要都是雕刻版邮票,而在北京邮票厂建成之后,印刷邮票的设备就专业了,有雕刻版设备、影写版设备、胶版设备等等,特别是影写版——也就是照相凹版——让邮票的票面变得非常漂亮,毕竟之前雕刻版就只能套一种颜色,而影写版使用4色、5色、甚至6色都可以。

特57,黄山风景二,1963年发行。

新京报:所以从那之后,邮票票面的设计也开始丰富了。

刘建辉:是的。印刷质量的提升让邮票的整体审美都上升了一大步。之后就出现了经典的梅兰芳邮票,还有被称作“五朵金花”的黄山邮票、金鱼邮票、牡丹邮票,以及菊花和蝴蝶邮票,都特别漂亮。

特38《金鱼》邮票,中国人民邮政,1960年发行,被誉为特种邮票中的“五朵金花”之一。

新京报:“文革”期间,邮票收藏受到了什么样的打击?

刘建辉:“文革”是中国邮票史上的一个至暗时刻。集邮被批判为“封资修”,很多人不敢收藏邮票,当时人们害怕到什么程度呢?一些人甚至把自己珍藏的邮票悄悄销毁,就怕由于集邮把红卫兵引到家里来。在那十年里,集邮两个字谁都不敢提。

新京报:“文革”结束后,群众集邮的热情是如何复苏的?

刘建辉:实际上在中国基层社区,集邮的星星之火并没有熄灭,一些爱好者还是在私下收藏邮票。“文革”结束后,星星之火迅速点燃了人们的集邮热情,很快成为燎原之势。1978年,在集邮仍是谈虎色变的时候,有几个人成为了第一批吃螃蟹的人。朱祖威、王泰来、林轩、成志伟这批年轻人成立了全国第一个群众自发的集邮组织——鼓楼集邮研究会。这个组织今天还在。

另外真正引导中国集邮走向复苏的还有1982年的一件事:中华全国集邮联合会成立。当时邮电部和外交部正式向国务院呈文,建议成立中华全国集邮联合会。因为当时台湾想先一步加入国际集邮联合会,而中华全国集邮联合会成立后,就等于同时确立了台湾集邮协会的地位,台湾想要参加的话,只能作为中国的一个省份,相当于现在体育界那样、以中国台北的名义参与,最后台湾方面也表示接受。所以中华全国集邮联合会这件事也很好地处理了两岸之间的关系。

1982年中华全国集邮联合会成立之后,它影响了很多方面,随后各个省、市、县也成立了集邮协会,中国的集邮也迎来了高光时刻——相当于集邮者找到了家。那时候曾提出口号,要让集邮协会成为集邮者之家,让集邮者经常到家里来坐坐,帮助他们学好邮票知识,撰写集邮文章。

集邮的黄金年代

新京报:在那个集邮的高光时代,还发生了哪些令人印象深刻的事情?

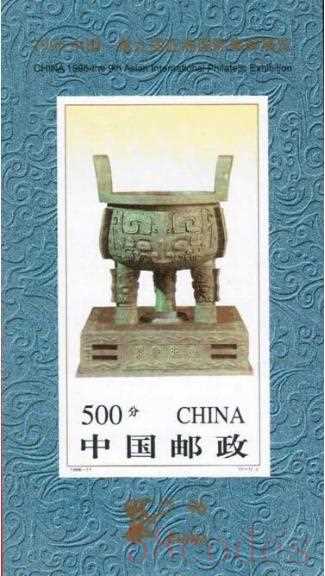

刘建辉:1993年,当时邮电部党组把我派到全国集邮联合会任职,协助刘天瑞副会长一起筹备1996年的亚洲邮展,这是我们国家举办的第一个大型国际邮展。在亚洲邮展上,我是现场总指挥,当时邮展一共举办了7天,每天参观人数差不多有2万人。那时候整个北京城没有人不知道这个展览,大家都千方百计想弄到参观票,想去看看国际邮展到底是怎么回事儿,而集邮爱好者的热情就更高了。

在开幕式的当天我们没有经验,当时国际展览中心的大门没有设置蛇形通道护栏,大门外围了几千人要往里冲——因为里面有大量吸引人的邮品,包括有齿和无齿的世纪宝鼎邮票小型张,尤其是无齿型的世纪宝鼎小型张,5元钱一枚,到外面炒到了一两百块钱,所以谁都想进来买一枚。

《中国第九届亚洲国际集邮展览》邮票小型张。

当时门口几千人推搡,眼看都快要出人命了,公安部负责保卫的局长赶紧从北京首都机场调过来一排武警在后面顶着栅栏,一直坚持到开幕式结束,才解除危机。

新京报:这还只是亚洲邮展,后来又举办了世界集邮展览。

刘建辉:1999年在北京举行了世界邮展,82个国家和地区的集邮组织都派人来参加,另外还带来了很多邮商,可以现场购买各国邮票。那真是集邮者的节日,大门外排队的观众达上千米,而展厅里人头攒动,好不热闹。那次世界邮展,中央领导同志亲自到场参观,包括国务委员、全国政协副主席、人大常委会副委员长以上的领导一共来了20多位。充分说明党和国家对群众文化活动的关心和支持。

新京报:那次国际邮展主要展出的重要邮品有哪些呢?

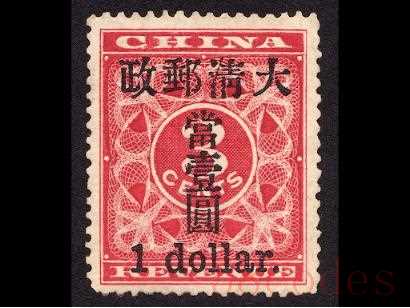

刘建辉:当时邮展上主要有两件我们国家的珍邮国宝展出,吸引了国内外的观众。这两件都是中国早期邮票,一件是大龙阔五分银全张,另一件是红印花加盖小字当一元四方联。这两件世界孤品都是由香港集邮家林文琰在海外购买回来,比如大龙邮票阔边五分银全张是在一个美国少校手里,这个人去世后,他收藏的邮品被拍卖,最后由集邮家林文琰出钱把它高价拍回来。

红印花加盖小字当一元邮票。

新京报:在那个年代,集邮者都知道邮票的收藏价值吗?

刘建辉:就集邮者群体来说,其实内部成分很复杂。有一部分是铁杆集邮者,他们就是出于个人喜好,不论什么风吹草动都不会改变初衷。虽然收藏了这么多邮票,但是一枚也不卖。对他们这些人来说,收藏就是一种乐趣。如果收藏的一套邮票里缺一张,那就是玩了命也得去找这一张邮票。很多集邮者都是这样,为了一枚邮票跑遍北京乃至全国,找到了之后高兴得连晚饭都不吃了。

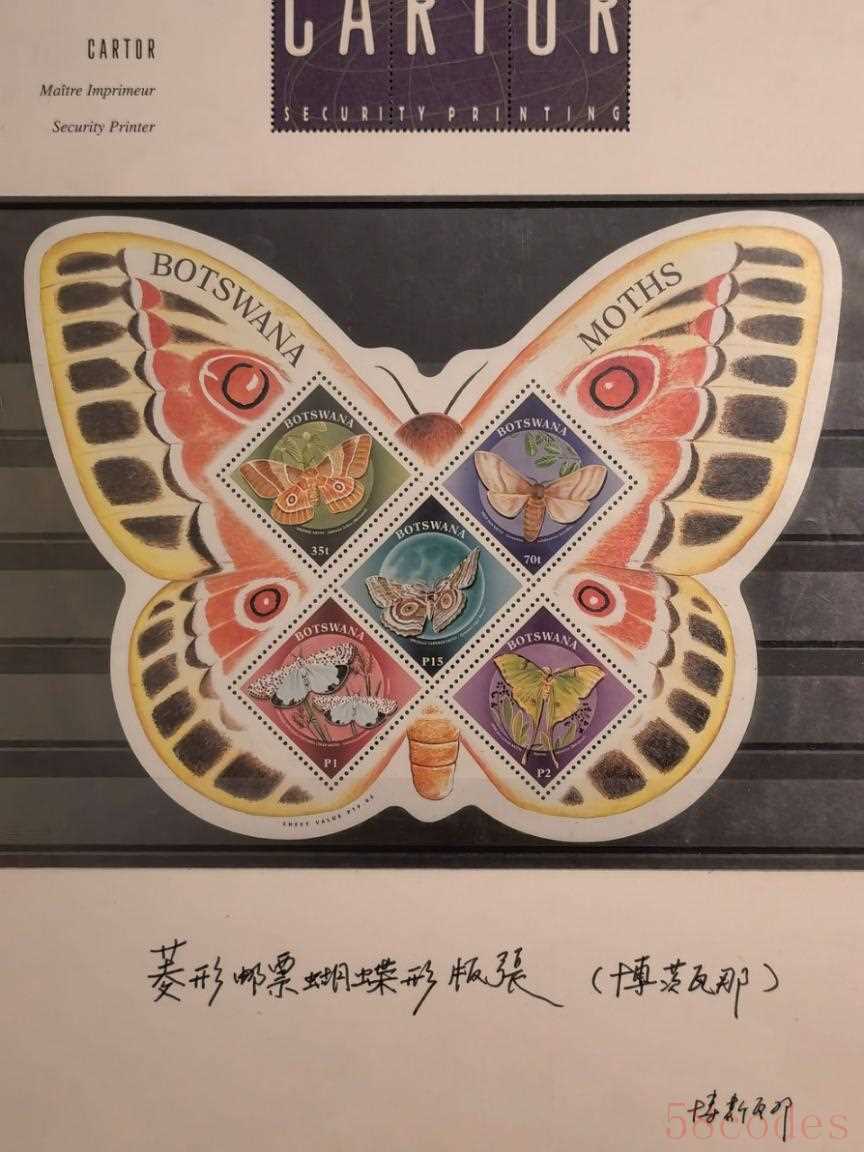

这其中也有专门收集某一个专题的集邮者,比如有专门收集体育邮票的,把凡是和体育相关的邮票都收集起来;集邮界里我还认识一个朋友,他专门收集世界各国的昆虫邮票,然后把它编成邮集,讲这些昆虫的生活习性是什么、如何繁殖、如何死亡等等一系列的故事。

当然,这个群体里也有邮商,邮商主要是靠邮票吃饭,也能解决部分集邮者拾遗补缺的需要。还有一部分人是游离于这个群体左右,邮市火了,就进来,邮市不好,就撤了。

受访者收藏的博茨瓦纳菱形邮票蝴蝶型版张。

新京报:那如果是冲着价值去收藏的话,集邮界里一般如何衡量一枚邮票的价值?

刘建辉:主要分三个方面,一般来说,发行时间比较早的,比如“老纪特”,就是指从1949年到1967年间发行的纪念邮票和特种邮票,当时发行量不大,消耗大,“文革”期间又损坏不少,目前价格比较高。特别是一些经典邮票,如《梅兰芳舞台艺术》小型张、无齿邮票当时发行量就特别少,目前价格很贵。另外还有“文革”期间发行的邮票,“文革”期间发行邮票的数量虽然很大,但是群众不敢集邮,发行的邮票几乎都被贴到信封上使用了,保留下来的新票(未使用过的)很少,物以稀为贵,自然也就升值了。比如《毛主席去安源》这枚邮票,发行量是5000万,用现在的发行量来比较,就是天量!由于消耗大,存量少,现在这枚邮票仍然相当贵,品相好的话也要一二千元,所以另一个关键就是存世量。

新京报:第三个方面呢?

刘建辉:第三方面就要看品相,看你邮票保存得如何?比如齿孔、画面、背胶有没有缺齿、污迹、黄斑等等。现在购买邮票的群体近一二十年来有了一些变化,特别是在网上,如在“赵涌在线”上购买邮票的大多都是三四十岁的,从事IT行业赚了钱之后,投入到邮票市场,把它作为一种储值的手段。

《珍邮背后的历史印记》

作者:刘建辉

中国文史出版社2023年出版

一枚邮票的设计与发行

新京报:邮政局修订过一次邮票选题的原则,这前后的邮票选题主要发生了哪些变化?

刘建辉:上世纪八十年代,中国邮票总公司搞了一个邮票选题原则,它只是作为邮电部部门的规章在执行。1998年,国家邮政局成立之后,邮票选题工作发生了很大变化,特别是纪念邮票的选题原则急需进行调整。当时纪念邮票里的主要人物是老一辈的无产阶级革命家、海内外的爱国民主人士、还有科学家等,但是到2000年的时候,人物邮票应该遵循什么样的标准发行?比如像乌兰夫、李先念等能不能发行?怎么去发行、具体发行的枚数如何掌握等等,这些都需要有一个遵循的标准。还有普通邮票,发行后多久需要更换这类问题也需要一个标准——后来规定了每5~10年要更换一次。国家邮政局就这些问题,给中央呈文了一个请示,最后中宣部批示,同意国家邮政局的意见。2002年,国家邮政局正式公布并下发了《邮票选题原则》。这个规定我们现在还在使用。

新京报:重大选题的邮票,您所经历的最久的设计时长有多久?

刘建辉:差不多得有一年。因为内容在不断地修改,比如说像北京冬奥会开幕式邮票,它的主题是随着开幕式的内容来设计的,导演张艺谋在设计开幕式形式时是有变化的,而邮票设计师就需要根据主题和内容的变化不断调整。设计师王虎鸣和张艺谋导演有过多次的沟通,也做了很多次修改,最后把开幕式最精彩的一瞬定格在邮票画面上。,所以说设计一套邮票是相当不容易的。

新京报:选题确定下来后,邮票具体的票面设计一般是如何完成的?

刘建辉:邮票的设计有这么几种情况,比如说明年的马年生肖邮票,邮政集团公司已经发出通知,全国各地的所有人都可以参与设计,征集图稿,稿件收上来之后要经过层层筛选,最后选择一个最好的、最符合大众口味的、老少咸宜的,作为明年的马年邮票。因为马年邮票比较容易设计,大家都知道大概是什么样子。但有些票面,比如蛇年邮票、龙年邮票、鼠年邮票,设计难度就很大,需要专业人士来设计。另外我们也采取了征集的办法,比如龙票和蛇票都是有一定的美术经验的艺术家来设计,然后再层层筛选,优中选优。

另一种方式是我们内部有一个专门的邮票设计队伍,一些选题就交给专业设计队伍去做。还有一种情况就是聘请美术家,这种就属于特邀了。

邮票的防伪与鉴别

新京报:2016年前后,曾经有大量假邮票被查获,您当时曾经建议在法律上补充一些关于邮票造假加大处罚的建议,不知道后来有没有什么改进。

刘建辉:从目前来看,专门出台一个惩罚假邮票的法律还不太成熟,因为现在还有很多其他的法律等着出台,需要一步步地审核完善。有关邮票的法律需要先由邮政部门提出来,上报国务院,再由国务院报到全国人大常委会,人大专门有一个法工委来进行审核并进行法律方面的一些论证。这种修改、起草的时间也比较长。所以作为邮政部门来讲,首先要把防伪识别作为我们主要的工作任务,也就是说要把防伪的武器交给老百姓,让老百姓自己就能识别。

刘建辉。原国家邮政局邮资票品管理司司长,中华全国集邮联合会会士;曾担任石家庄邮政专科学院客座教授十年;《邮票鉴别技术条件(国家标准)》起草专家。退休后著述颇丰。

新京报:主要靠哪些方式来鉴别?

刘建辉:实际从2000年以后,我们的防伪方式在不断增加,其中最根本的就是纸张。中国的防伪邮票纸现在已经进入了第三代,这是北京邮票厂与造纸厂联合研制的,属于专供纸张。防伪邮票纸里加入了荧光丝,真假邮票在紫光灯下一照就能看出来,另外还有能够在紫光灯下变色的荧光油墨,还有邮票的齿孔——邮票的齿孔不仅有圆形的,还有六边形的、椭圆形的,这个是非常难仿制的。邮票画面上的数字喷码原本是监察邮票流向的,也能作为识别真假的一种手段。另外还有一些新工艺在邮票上加持,如镭射、微雕、压凸、全真彩工艺等等,都可以作为识别真假的辅助手段。

新京报:与过去的辉煌相比,当前集邮的形势应当怎么看?

刘建辉:应该怎么来看这些问题呢?邮票发行量的减少、集邮人数的萎缩,这不是个多可怕的事情,它是全新的通信方式,如电脑、手机等大量普及挤压了旧有的书信通信方式的一种变化。实际上,从上世纪的90年代开始,世界范围内的邮票发行数量就已经大幅减少,只是我们国内没有感觉那么明显。我国在1980年的时候,全国电话的普及率只有0.4%,也就是说每1000人只有4部电话,而改革开放后通信大发展,到1994年的时候电话普及率已经达到了10%,城市的普及率更高。目前,手机的普及率已达到人均一部以上,人们可以随时随地打电话、发微信,比写信方便太多。所以信函以及集邮人数的萎缩也是社会进步、科技进步的一种结果。

特44,菊花一,1960年发行。

国外也是这样,在2000年的时候,瑞士邮票印刷厂因为入不敷出而关张,后来包括荷兰的邮票厂也关闭了。所以这就是一个世界技术发展的趋势,没准再过几年之后连电脑都没了。对邮票行业和社会发展来看,邮票的功能还在向前发展,邮票在重大活动中的纪念功能、国家节庆活动中的庆祝功能、国计民生重大事项的记载功能、介绍祖国大好河山的宣传功能……等等,邮票将继续发挥应有的作用。邮票作为一种收藏品具有的生命力是巨大的,即便有一部分集邮者离开了,但不断还有新的收藏者进入这个领域,“赵涌在线”提供的数据说明新一代的创业者参与线上拍卖不就是令人欣喜的现象吗?

衷心希望邮政部门面对全新的市场,把国家名片设计得更精美、印制的质量更好、推出的品种更多,去适应社会多重的市场需求。

采写/宫子

编辑/何安安

校对/薛京宁

海报设计/刘晓斐

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏