这是一个非常吸引人的标题!它直接点明了目标(电影级质感照片)、工具(手机)和结果(出大片),并且给出了一个清晰的行动指南(3步)。

这个标题的特点:

1. "目标明确:" "电影级质感照片" 描绘了高水准的视觉效果。

2. "工具普及:" "手机也能出大片" 强调了方法的易得性和适用性,降低了读者的门槛,非常有吸引力。

3. "路径清晰:" "3步拍出" 给人一种简单、易学的直观感受,暗示了内容可能偏向于技巧性而非理论性。

4. "结果诱人:" "出大片" 是对最终成果的形象化描述,容易激发读者的兴趣和拍摄欲望。

"总结:" 这是一个非常成功的标题,它精准地抓住了潜在读者的痛点(想拍好照片)和痒点(用手机也能实现),并给出了一个简单直接的解决方案。

如果你需要基于这个标题创作内容,可以围绕以下方面展开:

"第一步:打好基础 - 拍摄准备与构图"

如何寻找和利用光线(黄金时段、人造光等)。

基础构图法则(三分法、引导线、框架等)。

持手机稳定性的技巧(两脚架、利用身体支撑等)。

相机设置基础(对焦模式、测光

相关内容:

刷到电影截图总忍不住存?其实不用单反,手机也能拍出帧帧像电影的照片。掌握这3个核心技巧,普通人也能秒变“生活导演”。

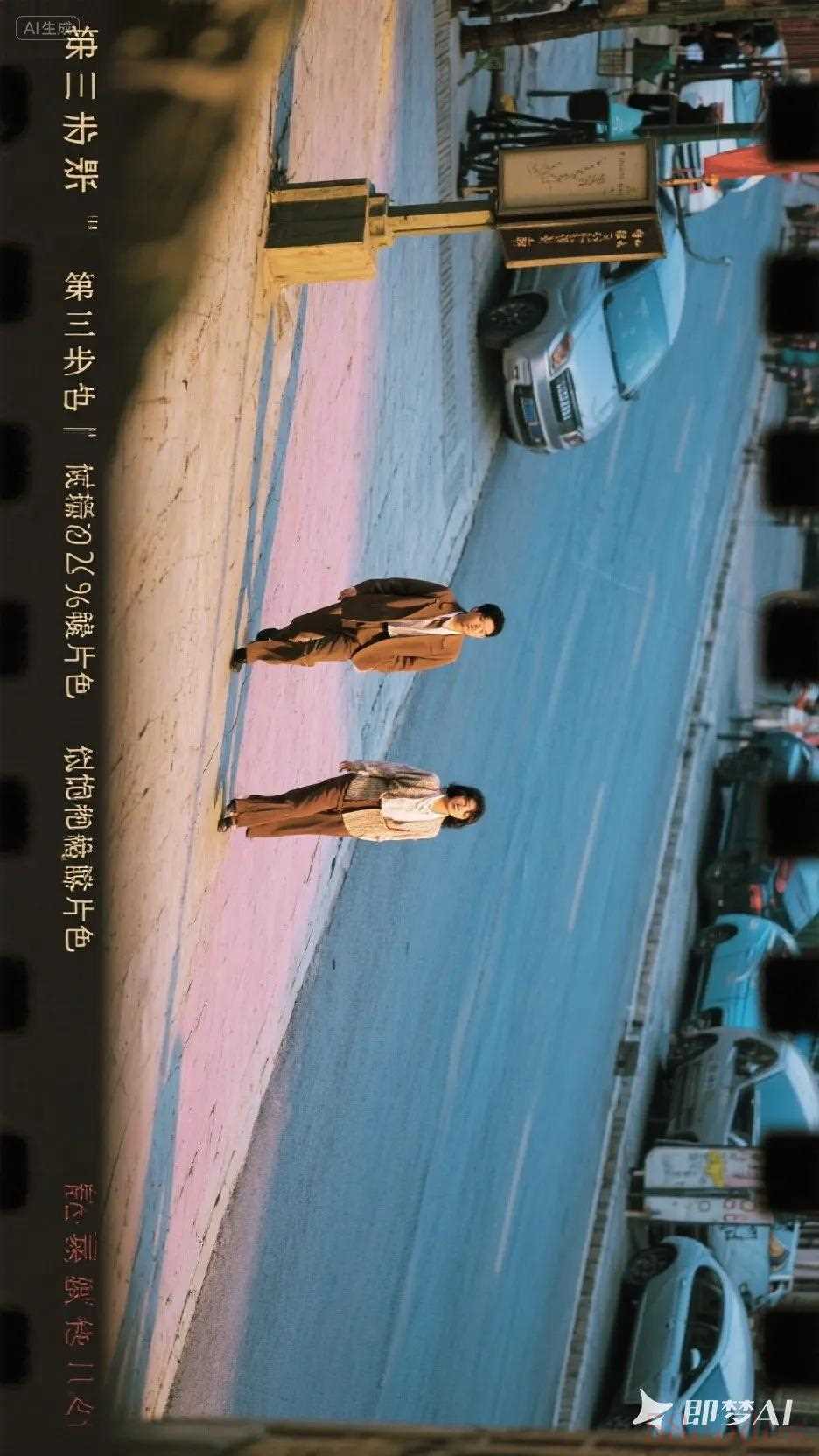

第一步:抓准“电影光”

电影感的灵魂是光影。避开正午顶光,选日出后1小时、日落前1小时的“黄金时刻”——这时光线是暖金色,照在人物侧脸会拉出细腻阴影,像打了天然柔光镜。如果拍夜景,试试“逆光漏光”:让光源(路灯、车灯)在镜头侧后方,镜头微微抬升,光斑会像星芒一样落在画面边缘,瞬间有王家卫电影的朦胧感。

第二步:用“框架”讲故事

电影里从不随便拍全景。试着用“框架构图”:透过窗户拍窗外的人,用门框框住走廊尽头的背影,甚至拿本书挡在镜头前留个缝隙——框架会像画框一样聚焦视线,还能暗示“观察者视角”,让照片自带叙事感。手机拍摄时,打开网格线,把主体放在交叉点,留白占画面1/3,呼吸感立刻就有了。

第三步:调“低饱和胶片色”

后期别追求“高饱和”。拉低20%饱和度,把阴影往青蓝色调10%,高光加5%暖黄——像《布达佩斯大饭店》的粉蓝撞色、《教父》的复古棕调,都是低饱和的功劳。最后加3%暗角,让视线更集中,一张有“胶片颗粒感”的电影帧就成了。

今晚7点的蓝调时刻,带着手机去拍第一张“生活电影”吧——毕竟最好的画面,永远藏在日常里。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏