“烂片” (烂片 - lànpiàn, meaning bad movies) 能赚钱,看似与常理相悖,但电影行业本身就是一个复杂且有时看似矛盾的生态系统。以下是一些烂片可能赚钱的原因:

1. "低制作成本 (Low Production Costs):"

这是最关键的因素之一。如果一部电影的制作、宣传等总成本很低,那么即使票房收入不高,甚至亏损,但只要能收回部分成本,或者盈利超过预期,就可以被视为“成功”的投资。很多所谓的“烂片”属于低成本电影。

2. "高额营销和宣传费用 (High Marketing and Promotion Costs):"

有些电影制作成本不高,但会投入巨额资金进行营销宣传,试图通过制造话题、明星效应、病毒式传播等方式吸引观众。如果营销成功,即使电影本身质量不高,也能拉动票房。这种模式风险很高,但如果赌对了市场反应,回报可观。

3. "庞大的观众基础和特定受众 (Large Audience Base and Specific Demographics):"

某些类型的电影(如特定类型的恐怖片、喜剧片、动作片、低成本奇幻片等)拥有非常固定的、庞大的观众群体。这些观众可能不太在意电影的艺术性或制作水平,更看重娱乐性、满足特定口味或廉价的感官刺激。只要能精准地抓住这部分受众,就能获得不错的票房。

4. "明星效应 (Star Power

相关内容:

电影大师杨德昌曾经说过:“电影发明以后,人类的生命,比起以前延长了至少三倍。”此言不假,一部优质的电影可以展现一种截然不同的人生,分享另一种可能,让观众在有限时间内身心愉悦,带来巨大的享受。这些好的电影,理应获得较高的商业回报,叫好又叫座是很正常的事情。然而每年影视行业都要生产巨量电影,并非部部都是精心打磨的佳片。很多内容创作者并没有足够的耐心打磨作品,拍出了烂片也就不稀奇了。对比佳片的有口皆碑,这些烂片就有些“吃相难看”了,低劣的质量,根本配不上观众投入的时间和金钱。拿烂片的规模跟佳片一比,就会发现烂片的数量远大于佳片,如此数量庞大的作品,走的另外一条道路,所谓“鱼有鱼路,虾有虾道”,赚快钱,好变现才是他们追求的。于是形形色色的烂片就此出炉,只要能赚钱,片子质量无所谓。这些烂片有的进入院线,有的选择线上发行,影片质量普遍较差是共同点。不论方式如何,这些烂片形成了一套变现的法则,有了自己的生意经。那么烂片靠什么赚钱,又是哪些人在为烂片买单呢?飞娱财经「产业观察」第11篇。主笔/ 七公内容架构师/ 静静出品/ 飞娱财经

电影大师杨德昌曾经说过:“电影发明以后,人类的生命,比起以前延长了至少三倍。”此言不假,一部优质的电影可以展现一种截然不同的人生,分享另一种可能,让观众在有限时间内身心愉悦,带来巨大的享受。这些好的电影,理应获得较高的商业回报,叫好又叫座是很正常的事情。然而每年影视行业都要生产巨量电影,并非部部都是精心打磨的佳片。很多内容创作者并没有足够的耐心打磨作品,拍出了烂片也就不稀奇了。对比佳片的有口皆碑,这些烂片就有些“吃相难看”了,低劣的质量,根本配不上观众投入的时间和金钱。拿烂片的规模跟佳片一比,就会发现烂片的数量远大于佳片,如此数量庞大的作品,走的另外一条道路,所谓“鱼有鱼路,虾有虾道”,赚快钱,好变现才是他们追求的。于是形形色色的烂片就此出炉,只要能赚钱,片子质量无所谓。这些烂片有的进入院线,有的选择线上发行,影片质量普遍较差是共同点。不论方式如何,这些烂片形成了一套变现的法则,有了自己的生意经。那么烂片靠什么赚钱,又是哪些人在为烂片买单呢?飞娱财经「产业观察」第11篇。主笔/ 七公内容架构师/ 静静出品/ 飞娱财经01

院线烂片

填补银幕空白,踩准档期风口

2018年,内地电影票房总量已经超过600亿,而2020年,全国银幕总数已超过75000块。庞大的票房总量,众多的银幕块数,都需要足够的电影去填补。有新片上映,对于靠片吃饭的电影院来说自然来者不拒。对电影院来说,上映优质影片属于既有面子又有里子的事情,谁都知道像漫威电影、《流浪地球》《哪吒之魔童降世》这样的片子一定大卖,叫好又叫座。问题在于鱼和熊掌不可兼得,优质的头部影片总是处于稀缺状态,每天都有几十亿体量的新片上映属于痴人说梦。因此,电影院还是得对腰部及以下的影片报以希望,毕竟这些电影里面可能有黑马存在,当然了,更多的或许是烂片。烂片对于电影院也是一种进项。一部走院线发行的电影,最主要的收益来自于票房。所有院线电影总票房都要上缴5%的电影事业专项资金,扣除3.3%的特别营业税,余下的部分就是所谓的“净票房”,这笔钱的一半左右归电影院和院线,余下的则归电影出品方、出品人以及宣发公司。所以不管一部电影烂不烂,只要有票房进账,电影院就可以分一杯羹。毕竟银幕放在那里,依然有固定的水电费和维护成本,在没有足够优质电影的前提下,电影院不可能将烂片拒之门外。一般来说,档期越旺,烂片能获得的排片占比就越低。像春节档这样的黄金档期,那些粗制滥造的电影根本不会获得排片。可见烂片的生存空间是伴随着档期而变化,也因此诞生了一批“档期限定”的烂片。那些“档期限定”的烂片,在情人节、七夕这样特殊的时间点上映,票房往往会迎来爆发。像2018年的七夕节,当天上映的《欧洲攻略》获得了9721万元的票房,而它的总票房也不过1.53亿,这部电影虽有梁朝伟参演,但却是不折不扣的烂片,豆瓣评分仅有3.6分。2019年的情人节,在《流浪地球》等大片的夹缝之中,豆瓣评分4.5分的《一吻定情》在当天拿下了9000多万元票房的成绩,要知道该片的总票房是1.7亿元,节日当天的票房超过了总票房的一半。 这些针对情人节、七夕等特定档期的电影,重头戏只在节日当天,目标群体就是当天约会的观众,内容好坏根本不重要。这些“档期限定”的烂片利用节日为噱头,成本不高,收入却不低,几千万的投资动辄票房轻松过亿,踩准档期的风口,吃的就是这份红利。

这些针对情人节、七夕等特定档期的电影,重头戏只在节日当天,目标群体就是当天约会的观众,内容好坏根本不重要。这些“档期限定”的烂片利用节日为噱头,成本不高,收入却不低,几千万的投资动辄票房轻松过亿,踩准档期的风口,吃的就是这份红利。02

网大烂片

搏人眼球拼花哨,分账规则定乾坤

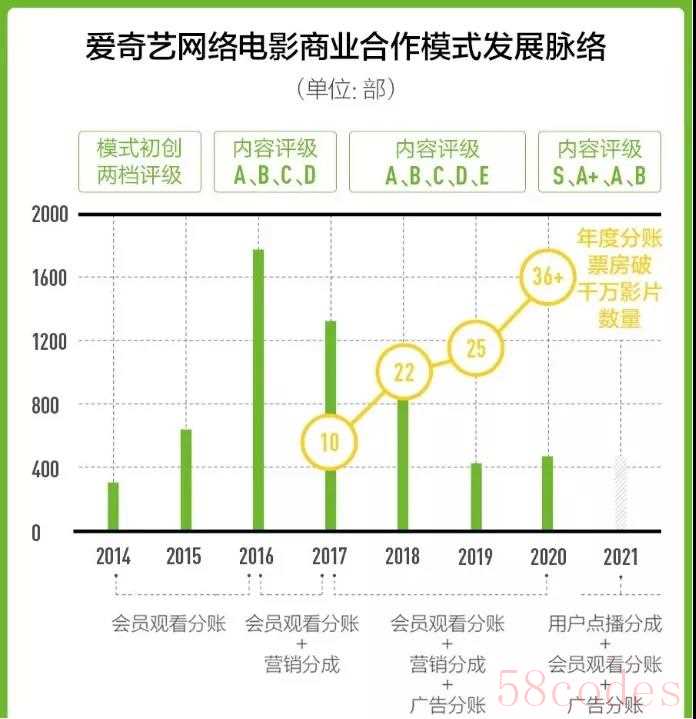

网大的游戏规则比起院线电影来,又是另一种玩法。在2014年,爱奇艺提出网大的概念,只要观看6分钟以上就计算为有效播放,平台通过播放量来计算分账。这就造成了早期网大功夫都花在了前6分钟上的弊病,各种怪力乱神软色情擦边球屡见不鲜,反正要忽悠观众看够前6分钟。以至于早期网大几乎就是低俗劣质的代名词。随着视频平台扶持政策加强,分账规则的变动,网大开始有了新的变化。例如有效播放的算法由前6分钟变成了总播放时长,这样的新规则逼着网大必须在整部电影上花心思,把前6分钟的刺激感延伸到全片,随之而来的是网大盈利能力的增强,涌现出了像《万妖之城》《大蛇》一类分账票房数千万的作品。 比起院线电影来,网大的创作周期明显快多了。从剧本创作到杀青、制作后期,几个月就可以搞定,拍摄周期短到只有几天的网大比比皆是。像网大《道士出山》20多万的成本,最后的分账票房超过2000万,这个收益比例足以秒杀院线电影。更关键的是,网大是线上播出,不用分给电影院,可以让收益最大化。2020年受疫情影响,线上观影成为热门,大量被迫在家的观众,纷纷涌入视频平台靠网大打发时间,带动了网大的发展。而今年对于网大来说是更是一个蓬勃发展的年份,借着去年的东风,乘势而起。分账超过5000万的网大就有《鬼吹灯之湘西密藏》《倩女幽魂:人间情》。仅腾讯视频今年前四个月,其TOP10网大分账票房已达1.7亿。今年各大视频平台对网大的分账规则又变了。像爱奇艺就把网大的分级划为四档:S、A+、A、B,S级将获得更多的宣发支持,A+级网大则提高分账单价,明显针对头部影片做了倾斜。而腾讯视频则对千万级票房以上的作品增加了二次推荐、鼓励题材创新等。

比起院线电影来,网大的创作周期明显快多了。从剧本创作到杀青、制作后期,几个月就可以搞定,拍摄周期短到只有几天的网大比比皆是。像网大《道士出山》20多万的成本,最后的分账票房超过2000万,这个收益比例足以秒杀院线电影。更关键的是,网大是线上播出,不用分给电影院,可以让收益最大化。2020年受疫情影响,线上观影成为热门,大量被迫在家的观众,纷纷涌入视频平台靠网大打发时间,带动了网大的发展。而今年对于网大来说是更是一个蓬勃发展的年份,借着去年的东风,乘势而起。分账超过5000万的网大就有《鬼吹灯之湘西密藏》《倩女幽魂:人间情》。仅腾讯视频今年前四个月,其TOP10网大分账票房已达1.7亿。今年各大视频平台对网大的分账规则又变了。像爱奇艺就把网大的分级划为四档:S、A+、A、B,S级将获得更多的宣发支持,A+级网大则提高分账单价,明显针对头部影片做了倾斜。而腾讯视频则对千万级票房以上的作品增加了二次推荐、鼓励题材创新等。 随着这次分账规则的变化,或许网大烂片居多的局面有望得到改善。

随着这次分账规则的变化,或许网大烂片居多的局面有望得到改善。03

微短剧烂片

重生、逆袭、霸道总裁成三件套

微短剧则是近年来新崛起的门类,伴随着抖音快手等短视频平台迅速风靡,形成了挑战长视频的声势。从最初的不足3分钟到如今十几分钟的长度,微短剧的发展是迅速的,观众观看时间灵活,制作方拍摄时间短,都是其优点。在视频平台的扶持下,今年出现了《大唐小吃货》这样播放量破2亿,分账金额超1000万的现象级作品。不过《大唐小吃货》这样的作品还是太少了,微短剧的变现模式目前还处于探索阶段。爆款出现之后,跟风模仿的现象更为普遍,毕竟片长短,常用的套路种类有限,雷同作品实在不少。由于微短剧要在最短的时间内抓住观众注意力,三秒吸睛,五秒爆点,十秒就要反转,所以其段子属性、狗血属性极为突出。重生、逆袭、霸道总裁几乎成了微短剧三件套。因为成本有限,微短剧在场景,道具等方面显得不那么富裕,而且剧名上很多都走“错别字”、碰瓷经典影视作品的路线,比如《大脑天宫》《这个男主有点冷》《进击的主妇》……这类起名方式颇似网大早期的风格。可见作为新兴的门类,微短剧在成熟变现的道路上恐怕还有很长的路要走。04

烂片赚钱

不仅仅是劣币驱逐良币这么简单

院线、网大、微短剧……烂片为了盈利似乎无孔不入。很多人为烂片赚钱的局面担忧,认为这可能会造成“劣币驱逐良币”的情况。但是,一个良好的电影市场是百花齐放的,有优质影片,也一定少不了烂片,烂片赚钱实际是利用了市场的需求。烂片也是一种刚需,有阳春白雪就有下里巴人。你之毒药,彼之蜜糖。像国产恐怖片,因为没有分级制度等因素,注定了内地电影院里看不到真正恐怖的恐怖片,那些打着恐怖旗号上映的电影,往往都是一些粗糙的惊悚片。但有了总比没有强,在国产恐怖片一惊一乍的背后,是恐怖片爱好者的无奈。再比如哭片,这类满足观众情绪宣泄的电影一直是市场的宠儿,业内人士和影迷往往无法理解它们取得高票房的逻辑。2019年上映的电影《比悲伤更悲伤的故事》就是一例,这部2018年就已经上映并在网上流出资源的电影,因为其强烈的催泪效果,最后拿下了9.58亿元的票房。2017年的《前任3:再见前任》,更是靠着踩准观众的情绪,借着跨年的东风拿下19.41亿元的票房,站到了20亿元票房俱乐部的门口。院线电影如此,网大也是一样的道理。对于网大这个品种,影迷群体对此是嗤之以鼻的,这也能叫电影?但是对那些没时间去电影院,又喜欢猎奇、通俗类电影的观众来说,网大绝对是消磨时间的利器。看看网大,图一乐呵就挺好的。至于微短剧,真正做到了随时随地打发碎片时间,排队、候车、甚至上厕所,闲着也是闲着,无所谓烂与不烂。所以这些高票房的烂片虽然看起来令人困惑,但是分析之后就可以看到烂片高收益的原因:只要针对特定的观众群体提供了价值,那么烂片就可以赚到钱。在烂片的受众看来,电影不需要提供什么高级的道理、深刻的思考,他们需要的是电影提供一种娱乐的消遣、情绪的宣泄和打发时间,最典型的莫过于王晶的电影。王晶的赌片、黑帮片以及三级片都曾风靡一时,在拍过的数百部电影里,王晶能保证大部分电影都是赚钱的。他的信念就是“能赚钱的电影就是好电影”。 王晶拍摄的数百部影片,绝大多数都帮助投资方盈利了,这个能力本身确实令人叹服,而这一点,正是所有烂片最大的追求。

王晶拍摄的数百部影片,绝大多数都帮助投资方盈利了,这个能力本身确实令人叹服,而这一点,正是所有烂片最大的追求。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏