您提到的现象确实反映了社会发展和经济结构变迁带来的深刻变化。在七八十年代,由于经济相对不发达,生产力水平较低,一些特定的工作岗位因为能够提供相对稳定的收入、较好的福利待遇,甚至带有一定的政治色彩,因此被视为“吃香”的工作,被人们争相追逐,被称为“金饭碗”。

例如:

"国有企业职工:" 国有企业是当时经济的主导力量,职工享有稳定的就业、完善的社会保障和较高的工资福利,是许多人梦寐以求的工作。

"政府机关工作人员:" 政府机关工作稳定,福利待遇好,社会地位较高,被视为“铁饭碗”。

"事业单位人员:" 事业单位人员工作稳定,福利待遇较好,社会地位较高,也是许多人向往的职业。

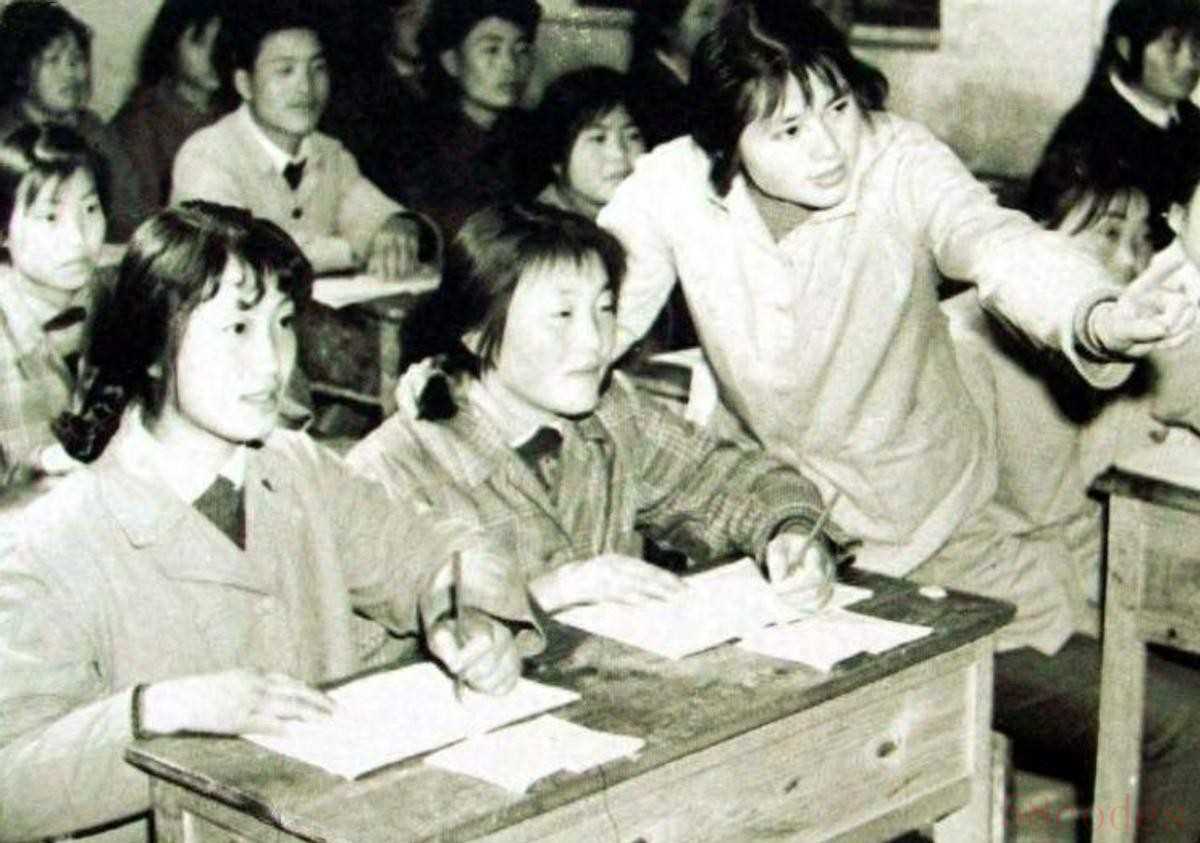

"部分技术岗位:" 例如医生、教师、工程师等,由于专业技能稀缺,收入较高,社会地位也较高。

这些“吃香”的工作,往往与当时的计划经济体制密切相关。计划经济体制下,资源分配由国家统一计划,一些关键行业和部门掌握了大量的资源和权力,其职工自然享有较高的待遇和社会地位。

然而,随着改革开放的深入和市场经济体制的建立,经济结构发生了巨大的变化,许多曾经“吃香”的工作逐渐失去了原有的优势:

"国有企业改革:" 国有企业进行了大规模的改革,许多企业进行了重组、改制甚至破产,职工下岗分流,原有的福利待遇也难以维持

相关内容:

文|新史话编辑部

编辑|新史话编辑部

上世纪80年代,随着国家实行改革开放,市场经济的浪潮席卷全国,社会结构也开始悄然生变。不少职业曾一度风光无限,成了大众心中的理想归宿,谁能挤进这些行当,就仿佛拥有了“金饭碗”。如今再回望,那些年人人艳羡的职业,却已从“香饽饽”落到不被重视的境地。让我们以时间为线,细致探寻那些八十年代最被追捧的五大“香职场”,分清它们曾经的荣耀和如今的尴尬。

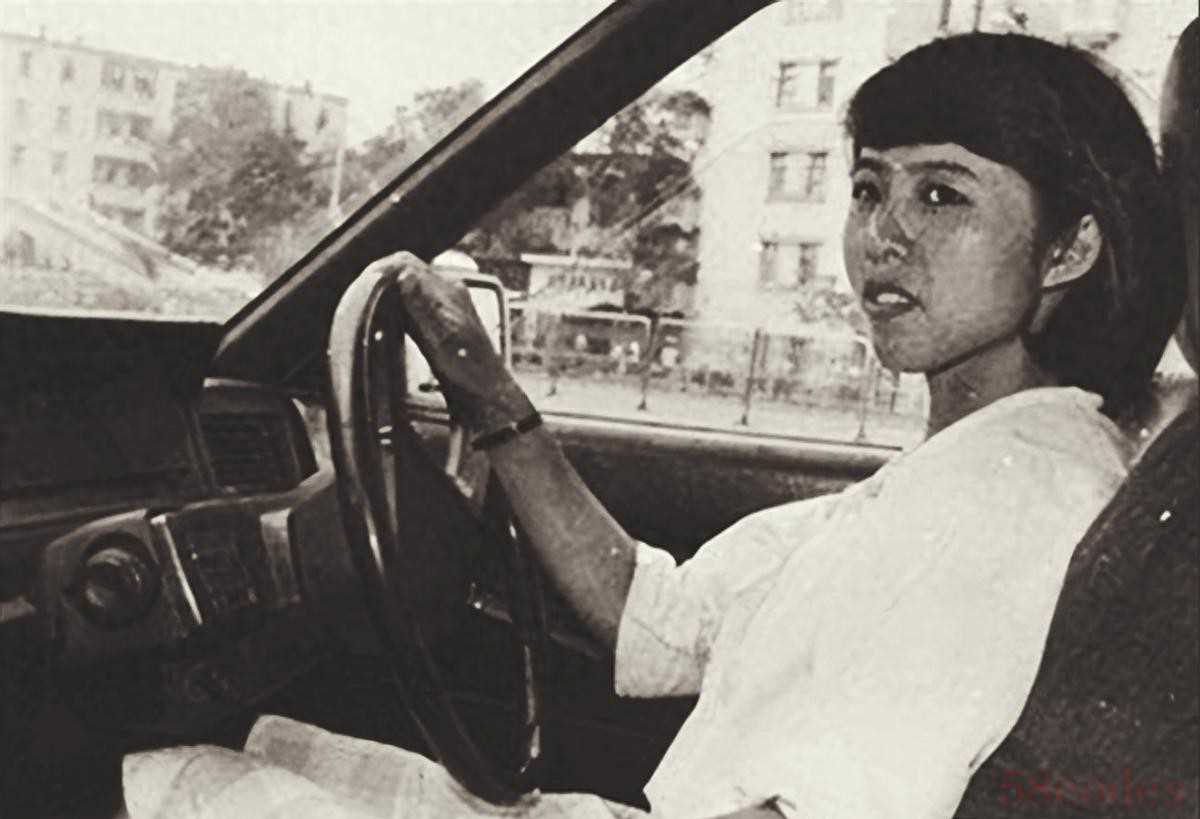

### 驾驶座昔日风云:从高光到寻常

八十年代的中国,汽车对于多数家庭来说,几乎就是遥不可及的“奢侈品”。街道上,绝大多数车辆属于国有企业、公务系统,或者是部队所有。只有少部分国人能坐上一把真正意义上的“方向盘”,而驾驶员往往享有不小的优越感。

那个年代,司机不仅收入可观,福利也颇多。更吸引人的是,他们经手办事,结识社会各路人物,“社会关系学”或多或少在方向盘上树立起桥梁。司机的光鲜,本质上是一种复杂关系网中的交汇点。

随着民营经济焕发生机,越来越多的企业如雨后春笋般崛起,驾驶员需求急剧翻番。可别以为他们只是“打工仔”——比如国美那位传奇司机张志铭,原本只是一名普通的出租司机,但凭借娴熟技术和信得过的可靠性,获得国美创始人黄光裕青睐。不仅开车出色,张志铭还大胆建议老板推动连锁经营,帮助企业屡创新高。在实际操作层面,这对国美的全国扩张极为关键,彼时国美一跃成为民营企业巨头,张志铭也水涨船高。据腾讯新闻2024年再度报道,张志铭婚入黄家之后,饱受“靠裙带混饭吃”等舆论压力,但事实证明,能干才是立足之本,通过自身实力打消了所有质疑。**他的成长经历,也映射出那个时代司机职业的可塑性——不仅仅是手握方向盘,更有人脉、机遇和晋升空间。**

如今,家用汽车随处可见,驾驶证几乎成了成年人的通行证,更不用说滴滴、货拉拉、快狗打车这种软件的普及,让司机几乎成为门槛最低的职业之一。但底层从业者很难再享受当年的高工资、特殊福利。只有那些把服务和专业做到极致的司机,才能成为客户信赖的“用车管家”。比如一些高端专车司机,能根据客户偏好安排路线,实时调度高峰避堵,甚至给客户定制旅游行程。这说明,**职业环境的变化让司机从“铁饭碗”向“专业细分和增值服务”演进,适应力强的人仍有机会突围。**

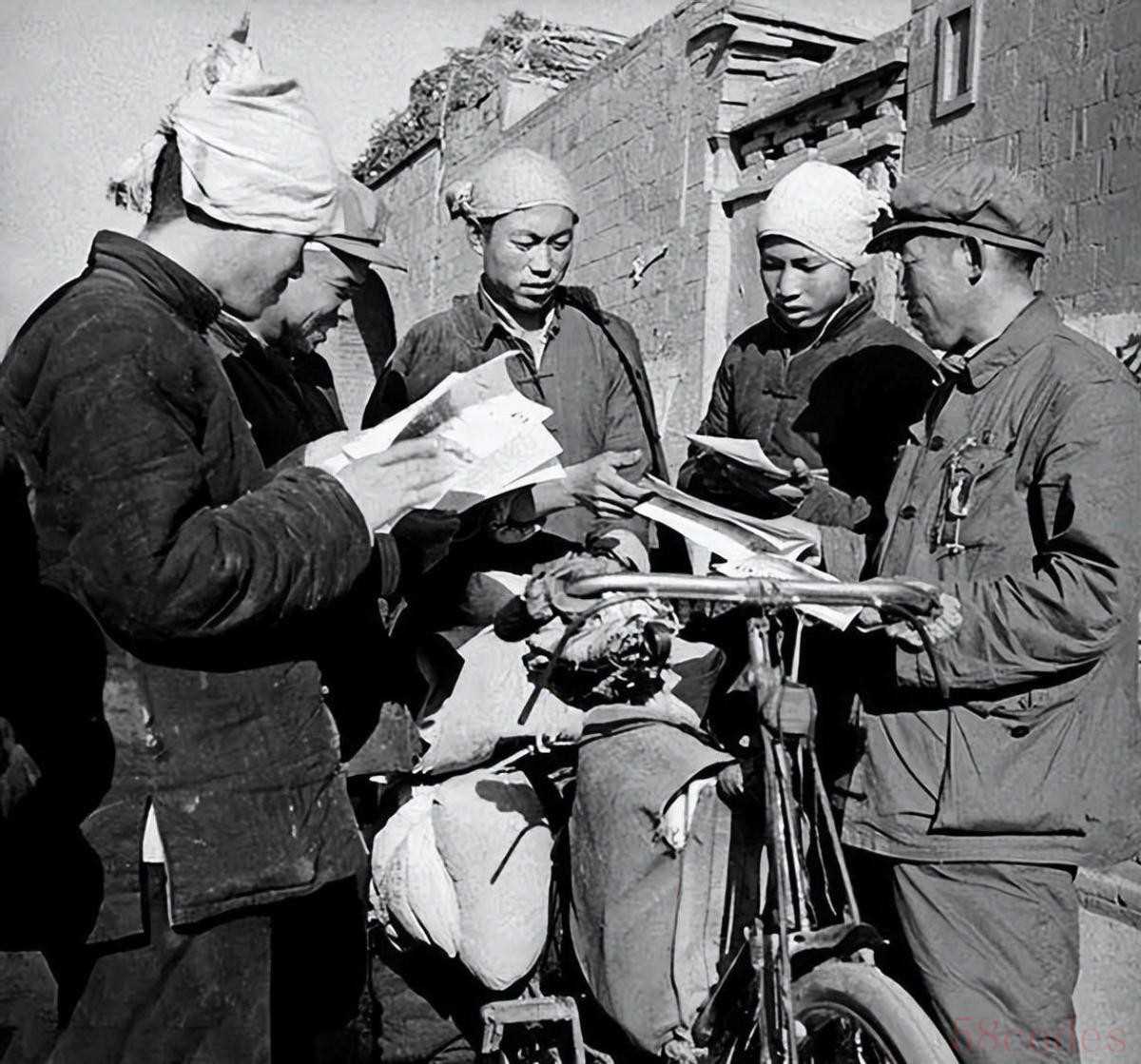

### 绿色邮包:平凡中的责任与百转沧桑

在通信还未“触电”的八十年代,邮递员的地位不可小觑。城市里,每隔几条街就是一个墨绿邮筒,上面塞满了来自全国各地的书信、通知,还有密密麻麻的杂志和报纸等待分发。身穿深绿制服的投递员,踏着“二八杠”自行车穿梭于大街小巷,不辞辛劳地完成送达任务。

那时没有快递公司,更没有一键下单的快件系统。邮递员是真正的“信息搬运工”。不仅“铁饭碗”,收入、福利稳定,社会地位也不低。许多家长都盼望自家子女能挤进邮政系统,而9点多的下班时间,成为不少人羡慕的对象。

网络没有普及前,移动电话更是稀罕事。根据《中国统计年鉴2023》数据,截至1989年底,全国固定电话用户不足900万户,还未到人口的1%。那时的信息流转速度,基本取决于邮递员的脚力。他们定点派送、风雨无阻,成了普通人与世界沟通的纽带。

有老人回忆,邮递员每到村头,总有孩子呼朋引伴跟着跑,盼望能递上一封来自远方的家信,那种等待和惊喜,在互联网时代已难以体会。正如新浪新闻近年专栏所述,不少曾经的邮递员,退休后依然怀念那段“按图索骥”的送信生涯。

然而,互联网在1990年代迅猛普及,电子邮件、即时聊天软件、线上资讯席卷全国。快递行业跑步入场,顺丰、中通、申通等巨头应运而生,在快件量、派送速度和服务范围上都远超传统邮政。邮递员逐步退出舞台,有的被整合,有的被替代。2023年国家邮政局数据,全国社会快递业务量已超1200亿件,传统邮投岗位急剧减少。

但不可否认,他们在历史长河里曾是最“靠谱”的通信纽带,记录了一代又一代人的悲欢离合。当年邮递员身上沉甸甸的责任,今天已成为“快递小哥”群体价值观的传承。

### 流转的稻谷:回望粮食质检员的辉煌与落寞

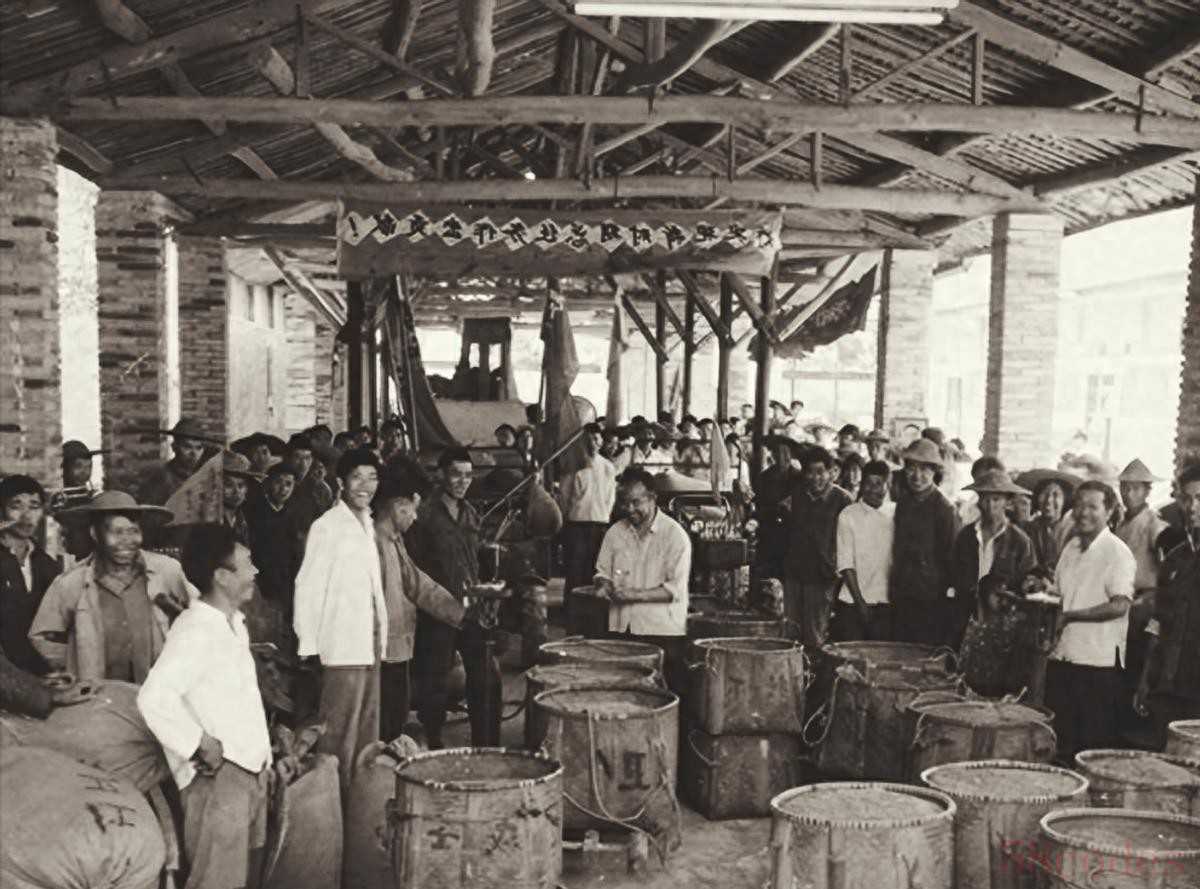

在高度计划经济时代,农村生活重心离不开“粮”。每家每户盘算收成,除了自家口粮外,关键任务是“交公粮”。粮站成为农民最常光顾的单位,而粮食质检员则是话语权极重的要角,他们可以决定一袋稻谷能否合格,直白地说,决定着无数农户的钱袋子和饭碗。

不少中老年人至今记得,每逢粮食收购季,全村人挑着米豆排长龙。粮食质检员踞高一呼,负责检验稻 小米 面粉含水率、杂质和重量——这些直接关系卖粮价格。由于检验标准主观,农民私下送烟酒礼品、请吃饭成风。央视资料片《粮食中国》多次还原了那个年代农民巴结检验员的真实场景:有人送鸡鸭,有人助工“跑腿”,只为多过一袋。

那是一份收入稳定、社会尊重度高的工作。质检员往往能为家人带来更好的住房、子女的优质教育资源。这份“金饭碗”在产业变革的大潮中却显得不堪一击。九十年代起,随着国有粮企改制、大量私营粮油企业涌现,粮站被合并或关闭。粮检岗位机制标准化、自动化代替人工判别,大量“老资格”质检员不得不转岗或提前退休。

现在超市、粮库、食品工厂的质检员,依赖仪器、系统验收,人工主观色彩大减。被替换掉的传统粮食质检,不仅见证了一个行业的进退,也反映了技术和管理模式的革新。年轻一代很难再想象,自己曾祖父母那时候交公粮时的紧张心情与人情世故。

### 视角再延伸:金饭碗转型既有阵痛,也有新机

通过这些案例可以看出,上世纪80年代红极一时的“金饭碗”,并非终身保障。市场环境瞬息万变,一切官方脉动、经济结构调整,职业命运就会随之波动。今天的公务员、医生、教师虽然依旧受欢迎,可在信息技术、产业互联网、人工智能等浪潮下,传统稳定职业的“同温层”不断被打破。

值得注意的是,很多旧岗位虽然凋零,但它们的基础技能与职业精神,比如责任感、敬业和客户服务意识,也在新兴行业中被传承和升华。例如,传统司机被专业出行顾问替代,邮递员精神则化身万千配送员的职业道德。对比世界范围内的就业迁移与数据,美国劳工部数据显示,今天的热门职业(如数据分析师、健康辅导员等),三十年前甚至难以想象。这说明职业红黑榜的轮替,是经济社会不断前进的外在表现。

**每一个“失宠”的行业,其实都曾是某一代人的骄傲。**它们消失,是社会升级换代的必然,但是时代的记忆,不该被轻易遗忘。

如今,谁又能断言现在的“香饽饽”岗位,不会有一天变迁成无人在意的“冷岗位”?

话题未止,历史一直在书写。每一份职业曾经的荣光,都是值得铭记的社会教材。未来会如何演进,又轮到我们来见证和参与。

你曾身处于这些变革的旋涡吗?你的家人、朋友,有没有因时代浪潮而改变职业生活轨迹?这些真实的故事和经历,值得我们慢慢思考。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏