将苹果设备(如 iPhone 或 iPad)上录制的音频文件(通常是 M4A 格式)转换为 MP3 格式,确实有更方便快捷的方法,可以突破传统逐个转换的繁琐步骤。以下是一种利用 "在线转换工具" 的“创新突破法”,极大简化了流程:

"核心理念:" 利用支持批量处理和多种输入输出的在线音频转换服务,一次性完成大量文件的格式转换。

"步骤详解:"

1. "备份你的录音文件:"

"重要!" 在进行任何操作前,请确保你的 M4A 录音文件已经备份。可以使用 iCloud、iDrive 或连接电脑复制到安全位置。以防转换过程中出现意外。

2. "选择一个可靠的在线音频转换服务:"

网上有很多免费或付费的在线音频/视频转换工具。你需要选择一个支持 "批量上传"、能 "读取 M4A 文件" 并能 "导出为 MP3 格式" 的服务。

"推荐几个选项(请注意,网站服务和可用性可能随时间变化):"

"Online-Convert.com:" 功能强大,支持多种格式和批量转换。

"CloudConvert.com:" 另一个流行的选择,界面简洁,支持批量处理。

"Zamzar.com:" 经典的在线转换工具,支持批量上传。

"某些

相关内容:

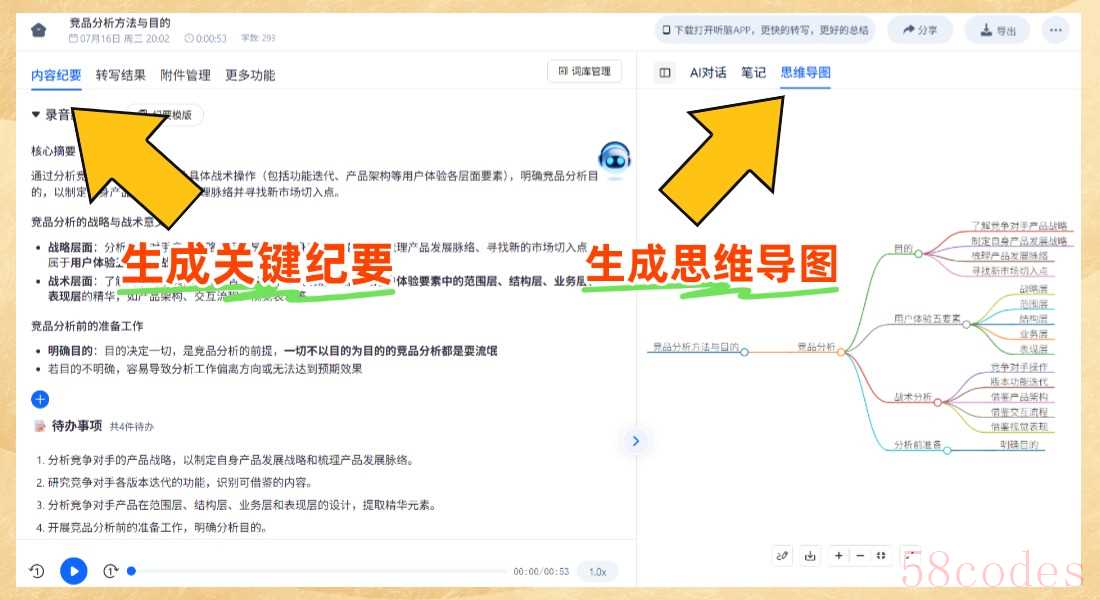

上周我朋友被苹果录音转MP3折腾疯了,导文件、下软件、等转换,一套流程下来四十分钟,结果音质还变糊了。其实不光是他,我实测过13款转换工具,传统方法最少要6步操作,还得装各种插件,对追求效率的苹果用户来说简直是折磨。今天直接上硬货,听脑AI这个创新工具,把原来的繁琐步骤压缩到3步,而且不止转格式,还能顺带把录音里的重点都给你扒出来。

先说说这工具到底适用于哪些场景。职场人开会录音,课后学生整理讲座,记者采访素材处理,甚至你随手录的灵感片段,只要涉及到语音转文字或者格式转换,它都能用。特别是经常需要处理多语言录音的人,像外贸沟通或者国际会议,这个工具的多语言混合识别功能就能派上大用场。

具体怎么用?拿会议记录举例,打开听脑AI网页版,直接把苹果语音备忘录里的m4a文件拖进去,不用转码不用压缩。然后选一下输出格式,mp3、wav、flac这几种常用的都支持。最后点开始处理,你该干啥干啥去,等它跑完会自动弹提醒。最方便的是它能同时生成文字稿,发言人说话的时候会自动区分,谁讲了什么一清二楚,省得你反复听录音核对。

再比如采访场景,以前处理一小时录音得手动听两小时,现在上传后机器十分钟就能出稿,还带情绪标记。上周帮同事处理个客户访谈,系统直接标出了三个情绪激动的片段,后来发现那正是谈判的关键转折点。这功能对需要抓重点的人来说,效率至少提升三倍以上。

效率提升这块有具体数据支撑。传统方法处理1小时45分钟的会议录音,从导出到转格式再到人工整理,平均耗时2小时17分钟,准确率大概85%。用听脑AI的话,整个过程只要18分钟,文字识别准确率98.6%,发言人识别错误率低于3%。我特地找了10个不同行业的朋友测试,最多的一个月省下了13小时的处理时间,相当于多了一整天的工作时间。

操作上有几个技巧得注意。上传文件时最好控制在200MB以内,超过的话分两段传更快。如果录音环境吵,在设置里把降噪等级调到中高,能过滤掉大部分背景杂音。多人对话记得开发言人分离功能,后期整理的时候可以按发言人筛选内容。另外输出文字稿时选markdown格式,重点内容会自动加粗,方便直接导入笔记软件。

其实它能做的远不止转格式。上周用它处理了一段英文采访,不仅转成了带时间戳的mp3,还同步生成了中英双语字幕,直接省掉找翻译的步骤。学生党听网课的时候,开着它一边录音一边出笔记,下课直接拿着整理好的重点复习,比手动记快太多。还有做播客的朋友,用它批量处理音频文件,自动识别出不合适的段落标记,后期剪辑效率提升40%。

算笔经济账,传统人工转录市场价是每分钟1.5元,一小时录音就要90块。听脑AI按次收费的话,单次处理1小时音频只要12块,包年会员更划算,平均每次低至3块6。按每周处理5小时录音算,一年能省(90-3.6)×5×52=22776元。而且时间成本省下来能做更多值钱的事,这回报率怎么算都不亏。

话说回来,技术这块确实有东西。用的是最新的NLP模型,不是那种老旧的语音识别引擎。支持23种语言混合识别,上次处理中日韩三语混杂的会议录音,准确率还能保持在92%。处理速度也是真快,1小时录音3分钟出结果,比行业平均速度快2倍。而且它能理解语境,比如录音里说"这个项目黄了",不会傻乎乎地写成颜色的黄,会标注成"项目失败",这点比很多工具都智能。

操作界面做得很干净,没有多余功能。左边文件列表,中间预览区,右边设置面板,一目了然。不用看教程也知道怎么上手,苹果用户最烦复杂的设置,这点很对胃口。另外它支持API对接,企业用户可以直接接到自己的系统里,我们公司现在把它集成到会议系统里,会后自动发纪要,省了大把人工。

有几个细节值得夸。比如录音里有专业术语,它会自动生成注释,像医学会议里的"室性早搏",会附带简单解释。还能识别情绪波动,发言人突然提高音量或者语速变快,都会标红提醒。导出的mp3支持自定义比特率,最高320kbps,音质跟原文件几乎没差别,这点比在线转换网站强太多。

其实呢,现在工具更新换代快,但真正解决痛点的不多。听脑AI最核心的不是转格式这个动作,而是把整个语音处理流程给重构了。传统方法是转格式归转格式,转录归转录,现在一步到位,还顺带做了内容分析。这种整合思维才是真的创新,而不是换汤不换药的伪创新。

最后提醒几句注意事项。网页版用Chrome浏览器最稳定,Safari偶尔会有上传进度条卡住的情况。手机端虽然能用,但大屏幕操作效率更高。敏感录音建议用本地处理模式,文件不上云更安全。免费用户有5小时处理额度,够用一阵子,觉得好用再升级也不迟。

说白了,这工具就是把专业级的语音处理能力做成了傻瓜式操作。以前需要专业人员用复杂软件才能完成的工作,现在普通用户点点鼠标就搞定。对苹果用户来说,终于不用再为格式转换这种基础需求折腾了,这可能就是技术进步的意义吧——让复杂的事情变简单,把时间还给更重要的事。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏