这是一篇根据您提供的标题和核心观点撰写的评论:

"对107篇国际期刊被撤论文逐一严查:就该跟“学术造假”宣战"

近日,国内某高校曝出107篇国际期刊论文被撤销的惊人数据,这再次将长期潜藏在我们学术生态中的“学术造假”问题推至风口浪尖。面对如此大规模的撤稿风波,官方和学界并非可以轻描淡写地一带而过,必须拿出“刮骨疗毒”的勇气,对这107篇论文进行"逐一、深入、彻底的严查"。这不仅是对涉事学者和机构的问责,更是对整个学术规范体系的一次重要拷问,我们理应借此契机,向“学术造假”这一沉疴积弊发起一场坚决的宣战。

"为何必须“逐一严查”?"

大规模撤稿背后,原因复杂,既有个人学术不端行为,也可能涉及团队协作、项目管理、甚至期刊审核流程中的问题。但无论如何,简单地将所有撤稿归咎于个别现象,或以“系统性问题”为由大事化小,都是不负责任的。每一篇被撤稿的论文,都可能意味着资源的浪费、研究结论的误导,甚至对其他研究者或社会产生不良影响。因此,只有对每一篇论文进行具体分析,查清其撤稿的具体原因——是数据伪造、篡改,还是实验设计缺陷、利益冲突、违反

相关内容:

向学术造假宣战,就该不含糊。

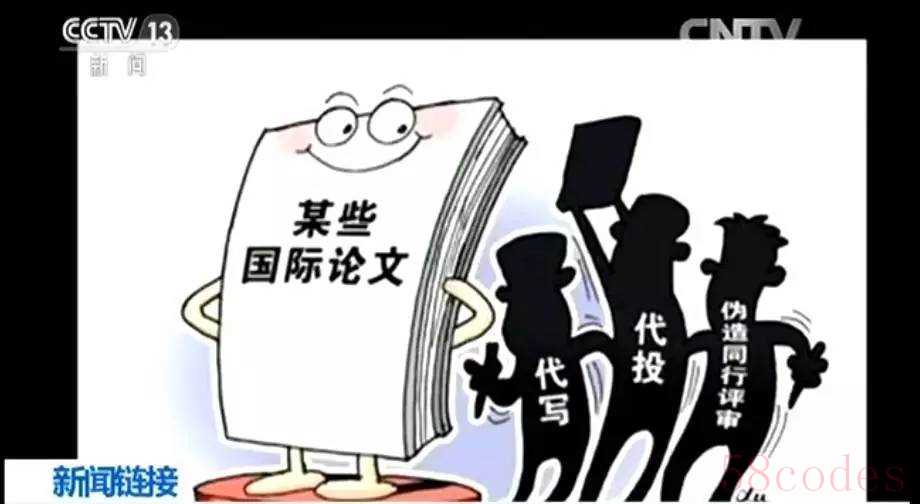

图片来自央视新闻

文/于平

针对广受关注的国内107篇论文遭国际期刊集中撤稿事件,在科技部、国家卫计委等五部门介入“逐一严查”后,7月27日下午,科技部向媒体通报了该事件彻查处理总体情况,目前已对376人形成明确处理意见。

对于这起牵涉面颇广的学术丑闻,国家相关部门的调查问责力度与广度可谓罕见:无论是措辞严厉的零容忍表态,还是查出486人存在过错,无论是介入调查的部门级别之高——由科技部、教育部、卫计委、中国科协等几大部门联手调查处理,还是给予的处理之严厉,包括取消拿科研项目及晋升职务职称等资格,追回的项目经费,撤销所获的奖励和荣誉称号,给予党纪、政纪处理等,都堪称不多见。

而对于这起“丢人丢大发了”的学术造假,如此大规模、强力度的调查问责,颇具风向标作用。

对“学术造假”零容忍是通行的国际规则

长期以来,在我国,“学术造假”和“学术打假”几乎是冰火两重天。一方面,一些学术造假屡屡见诸舆论,对于学术造假的举报不断;另一方面,对于学术造假处理却比较低调。

图片来自央视新闻

许多时候,对于造假的检举往往没有下文,便进行了调查处理,也多轻描淡写,躲过风头之后,当事人照样可以拿课题做研究。

这种对于“学术造假”的漠视,使得造假的成本收益比太过划算,也难怪造假者有恃无恐,学术不端现象屡禁不止,原因也在于此。

就此看,这次针对学术造假问责层级之高、问责力度之大都很少见的“高调问责”,也是向正常的归位。

要知道,对于“学术造假”零容忍是通行的国际规则,因为造假被供职单位开除,永久失去受赞助的资格,这在国外是再平常不过的事。更有甚者,“学术造假”可能还面临锒铛入狱的风险。

此前,“韩国克隆之父”黄禹锡就因造假被判刑。此外,旅美韩国科学家韩东杓因伪造实验数据,被法院判刑57月,3年监外监视,罚款720万美元。德国100名涉嫌学术造假的教授遭检察机关调查,众多教授被判处3年半有期徒刑。类似案例不胜枚举。

“高调问责”应成为处理学术造假惯例

这次几大重量级的部委和机构联合向学术造假宣战,无疑是中国学术史上的标志性事件。

期望今后,“高调问责”能够成为处理学术造假的惯例,对于影响到中国科技界国际声誉的造假事件应当如此,对于其他学术造假同样应如此,从而打破学术不端“低风险高收益”的预期。

向学术造假宣战,不仅要靠高层推动,大学、科研机关等学术机构,更应担负起责任。

一个科研人员倘若学术造假,其所在大学、科研机构应对其进行全面调查,撤销造假者的学术头衔,解除聘用合同;学术机构应当形成学术共同体,将每一名造假者列入黑名单,将其彻底踢出学术圈。具体到《肿瘤生物学》集中撤稿事件,相关学术机构不但要尽快作出进一步处理,还应将违规人员和处理结果公之于众。

治理学术造假需要纳入法治轨道,借处理《肿瘤生物学》集中撤稿事件之机,如何规范学术造假查处程序,引入司法手段,对于通过欺诈手段骗取科研经费者等违法行为提起刑事追究,也应当尽快提上日程。

向学术造假宣战,就该敢动真格、出重拳、将“零容忍”落到实处。

编辑:与归 实习生:纯洁 吴敏 校对:郭利琴

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏