根据美国人口普查局(U.S. Census Bureau)2021年的数据,美国华裔人口(包括祖籍为中国大陆、香港、澳门和台湾)约为537.8万,占美国总人口的1.64%。这是自2010年以来美国华裔人口首次出现下降。

然而,需要注意的是,这个数字只包括华裔人口,并不包括其他族裔背景的人。此外,这个数字也可能因为各种原因而有所波动,例如移民政策的变化、人口的自然增长等等。

关于美国华裔人口下降的原因,目前尚无定论。一些学者认为,这可能与近年来美国对华移民政策的收紧有关。例如,特朗普政府时期实施的旅行禁令和签证限制,对来自中国的移民产生了重大影响。

另一些学者则认为,这可能与经济因素有关。近年来,中国经济快速发展,生活水平的提高使得一部分华人选择留在国内,而不是移民到美国。

最后,需要注意的是,不同来源的数据可能会有所差异,以上数据仅供参考。如果您需要更详细的信息,建议您查阅美国人口普查局或其他权威机构的官方数据。

相关内容:

### 巨流与微尘:那些在美国流动的中国移民命运

其实吧,从小到大,我们都听过“美国梦”这俩字儿。可谁又真的问过,在这梦的翻译腔下,多少中国人其实是在熬着夜、忍着心酸的?你说,有多少父母会在凌晨五点,给远在异国的孩子偷偷发个微信:儿子,要注意身体啊。移民的命运,从来就不是一条直线。强者、弱者,谁都挤在这条河流里,泅渡着,并不总有人能靠岸。

你说这条河,是从什么时候开始流的?有人说是淘金,也有人只记得机场那些穿着厚外套的留学生。这些年,越来越多的数据被人搬出来分析,比如2023年有2800万中国移民,占了美国人口的8.5%。听着挺热闹,可数字里藏不住冷暖,说到伤心处就只能一阵叹气。

热闹的州,似乎总是那几个。加州,是中国移民的“小联合国”,快百万人了。旧金山、洛杉矶、纽约、波士顿……这些地方的中国面孔比起蒙大拿的稀疏,多少带点家乡的味道。可你要真问起那些孤零零的在怀俄明的华人,他们只会哼一声,平均三百人里就有一个中国人——你看,这数字听着小,却是一家人的故事。

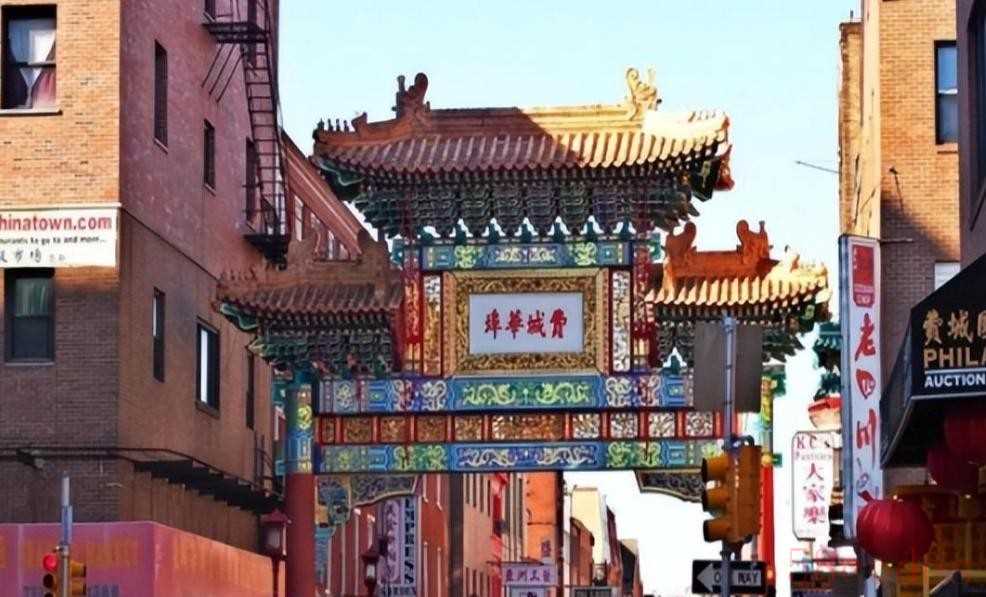

其实,聚集地总带点眷恋的味道。唐人街、华人餐厅,粽子和烧腊气味混杂在夏天的空气里。你会在某个星期天的黄昏,看见老阿姨在路边摊前挑芥蓝,嘴里念叨着:“这美国菜总没咱们中国的香。”有人说,这是“中国文化的网”,撒遍了美国每一个角落。但网里其实也有洞——有些角落,是根本连朋友都难找。

历史翻到旧金山那一页,还是1848年。那年美国突然发了财,金子在西部撑起了中国人第一批淘金工。从广东来的农民,被海风吹干咸涩的眼泪,背着锄头在异国地面踩着泥。后来,有些人留下来了,把“美国梦”烙进了日子里,也把孤独和歧视熬成了咸菜。

到了后来,改革开放了,许多家长变成了“留学梦”的信奉者。八十年代起,留学生一波波地涌进美国,喜欢扎堆在大城市。纽约、波士顿、洛杉矶的地铁站,总有拿着书包、说着“中式英文”的年轻人,兴奋而忐忑。风风火火过去几十年,分布越来越广。有些新城市突然热了,比如亚利桑那、北卡——那种“换地创业”的想法,慢慢烙在更多人的心里。

别看城市亮堂,中国移民其实也没闲着琢磨分群。学生群体喜欢大州亮州,非学生移民就会去马里兰、宾州、甚至新泽西。你可以说这是“机会”的选择,也可以说,是“哪里能活下来,哪里就是家”。有些人觉得这样分散,其实挺好。留点空间,学着扎根,跟当地人打招呼也能多几分底气。

但命运这东西,不总是写在地图上的。你如果问正在创业的中国小老板,他可能说更喜欢夏洛特——小城市机会多,竞争没那么可怕。“只要能好好干活,日子总还是能翻个头的。”但隔壁大城市的压力,也常让人挠头。房租高,同行多,西装革履的中国工程师,也能一脸无奈地挤进地铁。你说这是奋斗,还是折腾?谁也没个准话。

其实,在美国做“中国人”,要经得住三样东西:打拼、误解、和无声的退让。劳工统计数据显示,中国移民的劳动参与率高达76%,比整美国人口还高快16%。这数字挺光鲜,可要是你把镜头拉近点,就看到有人在办公室里熬夜,有人在后厨里洗盘子,有人开车送外卖。在智力密集的行业——医生、工程师、科学家,占了44%。有些人光鲜亮丽,有些人却是默默无闻。

你再看那些做服务业的,数量也不少。家政、修理、售货、送货司机……他们想的很简单,“没啥了不起的工作,我干得比谁都利落。”这些底层的中国移民,可能没啥学历,但骨子里的韧劲谁也比不上。偶尔有人抱怨,说社会对他们看不见,其实他们自己已习惯:“活一天,就该让一家人生活得更踏实。”

当然,总有人闪闪发光。比如科学博士那群,“占比56%”。夜里灯还亮着,实验室里中国留学生正在记录数据,敲键盘,熬煎咖啡。旁人看,是“中国力量”,可他们自己知道,为了能多留几年,有时候比拼命还难。有的孩子成功了,可那些没熬过来的,只能说一声“努力过”。

生活考验人的,不仅是抢机会,还有那些没法躲的坎儿。语言,这东西读书时是个分数,到了美国,成了每天的烦恼。差不多一半中国移民都觉得自己表达不出来。你肯定见过,有人拿英语说事儿,突然愣住,“想说,却张不开嘴”——这种忙乱,真没啥好办法,只能一遍一遍地硬撑着。

文化,也是一堵墙。从小到大我们被教育“能忍则忍”,结果到了美国,主张“直说快语”。有时候你委婉,人家就觉得你不可信。职场里更容易撞墙。不说话吧,被人看穿;说多了吧,还是落不到好处。你看,这种格格不入,谁能教你怎么解?多半就只能憋着。

那种无形的不公平,其实最让人沉默。科技圈有个说法,叫“竹子天花板”。亚裔晋升难,每个人都在拼命努力,可升职加薪总离自己差一步。有的工程师干到头,做了十多年,还是绕不过那道墙。偶尔会有脾气大的人抱怨,但大多数还是选择隐忍。这个群体,善于忍着自己的失落。

前两年,中美关系一紧张,不少中国移民的生活又多了层阴影。签证说紧就紧,留学生、研究人员的日子被卡得死死的。有人去问学校,有人等着文件,等不到就只能干着急。那些在美国教课的中国教授,突然变得疑神疑鬼:“是不是哪天就再也没办法待下去了?”原本当成第二故乡的地方,突然变得有点陌生。

但说到底,中国人在美国的故事,还在继续。有人用勤奋撑起了家,也有人在惦记着故乡的年味。每个移民,都是在为下一个人铺路。你说他们心里还留着家吗?也许吧——但更多人是把眼泪咽下去,把希望留给孩子。

这条河很长。你要问他们得到什么,有人得到了房子、身份和梦想;可也有人,只换来了一串辛苦与不安的回忆。如此多的中国人与美国社会,一点点交融,一点点误会,也一点点让步。

时光流过,他们到底是哪一类人?是被融化在“大熔炉”里的无名者,还是用自己的方式,为美国这片土地注入新意义的人?我们猜不透,也说不明。唯有一声感慨:你走到河边,抬头望望远方,那里或许有下一个中国移民,正低头,走过异国清晨的街头。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏