如果你不想接手机来电,又不想让对方知道,可以尝试以下简单的方法:

1. "静音或振动模式":将手机调至静音或振动模式,这样来电时手机不会发出声音,对方也不会知道你在接听电话。

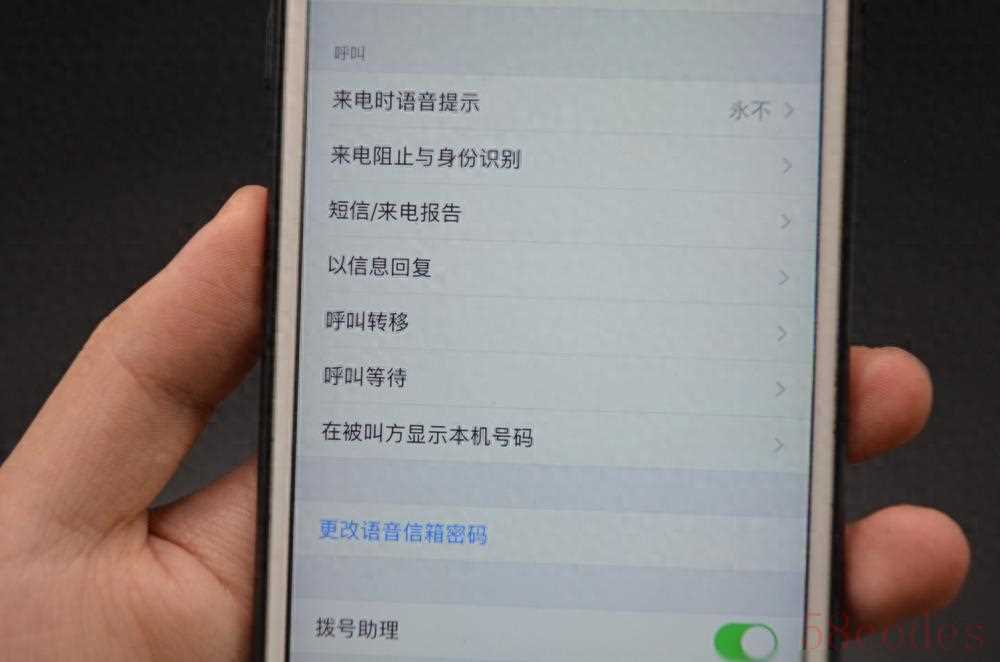

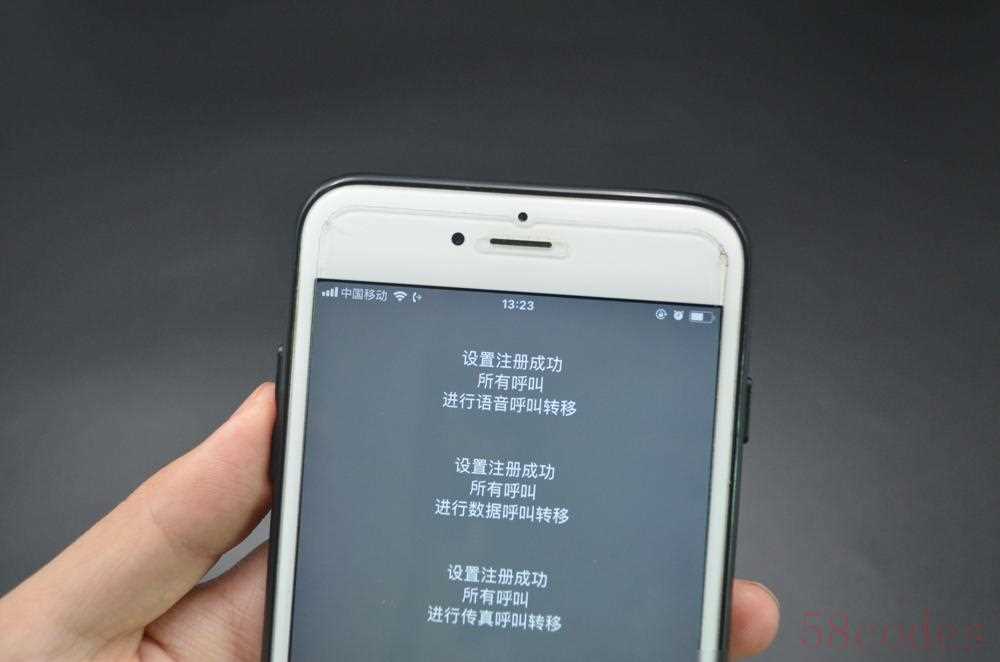

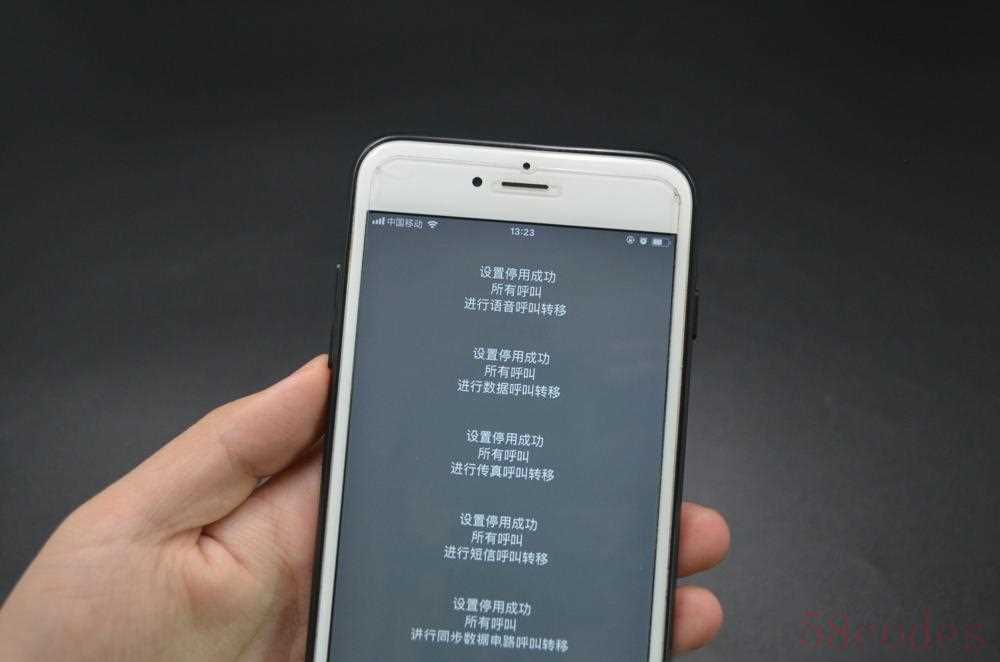

2. "使用呼叫转移":将来电转移到语音信箱或其他不常用的电话上,这样对方拨打你的电话时,电话会自动转到设定的语音信箱或其他电话上,你就可以避免接听。

3. "暂时离开":如果可能的话,暂时离开手机所在的房间或区域,这样即使手机响了,对方也无法接通。

4. "使用第三方应用":有些第三方应用可以提供来电屏蔽或隐藏功能,你可以通过设置这些应用来避免接听特定号码的来电。

5. "忽略来电":如果以上方法都不适用,你可以选择直接忽略来电,这样对方可能会在一段时间后挂断电话。

请注意,使用这些方法时,要考虑到对方的感受,避免造成不必要的误解或冲突。同时,确保你的行为符合当地的法律法规和社会主义核心价值观。

相关内容:

《论语》里说“己欲立而立人,己欲达而达人”,可生活里总有这样的时刻:你正在厨房熬着刚泡好的银耳羹,米白色的汤汁在砂锅里咕嘟咕嘟冒着泡,手机突然在客厅响起——是上次给你推销健身卡的业务员,你握着锅铲的手顿了顿:接吧,熬到刚好的银耳羹要凉了;不接吧,怕对方觉得你“没礼貌”。

手机的本质,是家里的“沟通门”。它像你家玄关的那扇门,你有权决定什么时候打开,让谁进来。那些不想接的电话,其实是你对“门”的一次温柔选择:我需要此刻的安静,需要把注意力留给正在熬的汤、正在搭积木的孩子,或者正在读的书。

可现实里,这扇“门”常常被敲得太勤。早上刚起床,推销房子的电话就来了;晚上刚躺下,同事发消息说要改方案;甚至周末陪家人逛公园时,陌生号码一遍又一遍打过来。这些电话像碎纸片一样飘进生活,打乱你刚理清的思路,或者刚放松的心情。长此以往,连手机铃声都成了焦虑的源头——你怕它响,怕它带来的“麻烦”。

古人说“礼之用,和为贵”,不想接电话不是不懂礼,是想给彼此留一份体面。就像客人来访,你可以说“今天家里有事,改日再聚”,而不是直接关上门。手机里藏着的“科学技巧”,刚好给了你这份“体面”的底气。

比如呼叫转移——这是电信网络的“信号接力赛”。你可以在手机拨号界面输入运营商指定的代码(比如移动用户拨211234567#,联通用户拨671234567#,具体代码可查运营商官网),把不想接的电话转到一个空号。对方拨打时,会听到“您拨打的号码是空号”,自然不会再打。这个方法的妙处,在于“委婉”:你没挂断,也没说谎,只是让信号“绕了个弯”。

再比如“勿扰模式”——这是手机的“安静开关”。你可以设置“每天18:00-20:00”(陪家人吃饭的时间),或者“周末全天”,让铃声只在你允许的时间响起。更贴心的是,你可以选择“允许特定联系人来电”——比如家人、闺蜜,这样既不会错过重要的事,又能挡住无关的打扰。

要解决“不想接电话”的问题,关键是“看清需求”。你是暂时不想接(比如开会、做饭),还是长期不想接(比如推销电话)?是不想接所有人,还是特定的人?比如你在厨房做饭,就用“勿扰模式”,把手机放在客厅,既能听到孩子的笑声,又不会被电话吵到;比如你不想接推销电话,就把他们加入“黑名单”,再设置“陌生号码转移”到空号,让他们的电话永远“打不通”。

有人说“设置空号会影响运势”,这纯粹是无稽之谈。手机的每一个设置,都是科学家设计的“便民功能”。呼叫转移是信号的“路线规划”,飞行模式是关闭“射频开关”,这些都和“运势”没关系。真正的“运势”,是你对生活的掌控力——当你能从容应对不想接的电话,你会更有精力去做喜欢的事。

当你学会这些方法,你会发现,生活变得更舒服了。你可以在厨房安心熬汤,不用担心电话突然响起;可以在客厅陪孩子搭积木,不用被推销电话打断;可以在卧室好好睡觉,不用被陌生号码吵醒。这些小改变,其实是对自己的一次“宠爱”——让你更自主,更快乐。

说到底,生活的智慧,就藏在这些“可控的选择”里。我们不需要勉强自己接不想接的电话,也不需要用谎言去拒绝别人。用科学的方法,给彼此留一份体面,这才是真正的“和为贵”。就像古人说的“君子有所为,有所不为”,学会拒绝不必要的打扰,才能更好地拥抱重要的事——比如家人的陪伴,比如自己的爱好,比如生活的诗意。

其实,最动人的生活,不是“随时在线”,而是“随时可控”。当你掌握了这些“小技巧”,你会发现,手机不再是“麻烦的来源”,而是“生活的助手”。它帮你挡住了无关的打扰,让你有更多时间去感受生活里的小美好——比如熬得刚好的银耳羹,比如孩子搭好的积木塔,比如风从窗外吹进来的桂花香。这些,才是生活里最珍贵的东西。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏