您提到的这个说法很有趣,它触及了一个常见的误解。我们来梳理一下:

1. "苹果的学名":现代科学上,我们通常所说的“苹果”(Malus domestica)属于蔷薇科苹果属,其学名来源于拉丁语 "Malus",即“苹果树”或“苹果”。这并非中文的“苹果”。

2. "中文“苹果”的来源":

一般认为,“苹果”这个名称是相对较晚才出现的。有说法认为它最初可能指的是“频婆”(pín pó),这个名字在古印度梵语中就是“苹果”的意思,通过佛教传入中国。

另一种说法是,在元代或明代,随着中亚地区的水果传入,人们开始种植和称呼这种水果,并将其音译为“苹果”。这个音译后来逐渐取代了“频婆”等旧称,成为主流。

在《本草纲目》等早期植物学或药物学著作中,对苹果的记载可能使用过不同的名称,但“苹果”这个名称的广泛使用确实是在近代以后。

3. "古人称呼水果的方式":古人对水果的称呼非常丰富且多样,很多水果都有不止一个名字,而且很多名字带有诗意或地域性。比如:

桃:桃子、蟠桃、仙桃等。

李子:李、李子、

相关内容:

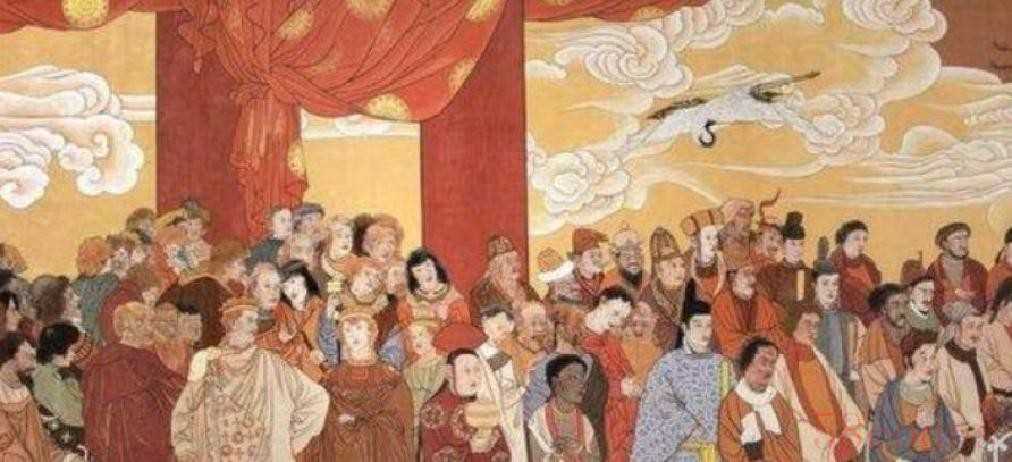

苹果的名字,竟然不是“苹果”?你以为家里果盘里的红果子,就是平平无奇的“苹果”,但说起来在中国古代,人们管它叫“林檎”。这名字听着就有点诗意,甚至带点魔法气息——你敢信,这称呼还一路漂洋过海传到日本,被用到今天。不过,说到底,这事其实跟村子里一个年轻果农小明有关,他从一棵树下的好奇心,一头扎进了翻来覆去的历史窟窿,卷进了一个让人想破脑袋都琢磨不透的谜团。

时间这东西,走得慢,好像每根年轮都缠着点说不清道不明的旧事。当时小明还不到二十,尚且是个爱问“为什么”的小孩子。一天下午,太阳照在村口那片果园,光线晃得人眯眼。老赵——就是小明的爷爷,满头白发,手里还捏着烟袋锅子,慢慢地领着小明在果树之间晃荡。果树上,一颗颗红果摇摇欲坠,像小明心头的那些问题。说起来,老赵不是那种爱教训孙子的祖父,相反,他话不多,每次讲话都让人觉得有什么事情藏着。

“小明啊,你可知道,这些果可不是随便的‘苹果’。”老赵眨了眨眼,像在跟自家孙子做秘密交换,“古时候都叫它‘林檎’,意头可比现在洋气多了。人说这林檎,能招来鸟儿,还能传点好运。”说话间,他的手像拨动着过去的时光,小明听得一愣一愣。

你要是见过小明小时候的样子,一定也会感受到那种藏不住的稚气。他瞪大眼睛,盯着树上的林檎,看着果皮的光亮发呆,脑袋里大概已经浮现出《神雕侠侣》里偷果子的鹦鹉什么的。那个瞬间,他手伸过去,摸着果子,仿佛摸到了一些前人都留下的怀念。

其实村里人都知道,赵家种果子有一套。他们种果不是单靠力气,得靠耐心、要懂门道。等到秋天果子红透,每家每户都要扭着脖子出来瞧,大人孩子边捡边笑,苹果篮里装的,不只是果实——还有日子。

但真要说,“林檎”这个名字可不只是普通的流转。小明后来念了书,学校里老师讲到《上林赋》,古书里那些“柰”或“林檎”的词句,又冒出来给他添了许多疑问。司马相如的文字总带点浮华,小明读着就觉得,这果不只是嘴里的味道,更像朝堂上的气派。人话里说“富饶”“繁荣”,可没人真能将果子的命运说清。

有次课堂上,老师正解读着“柰”,顺便提起,苹果在汉代也许根本不是现在的模样。小明问老师,那“柰”究竟是什么?是不是祖父讲的那颗红果?老师歪头一笑:“哦,小明,应该就是你们家里的苹果啦,不过名字换了,历史上的意义也就不一样了。”老师说话时,有点自得里头,还有点连他自己也摸不准的暧昧。小明听着,就觉得苹果有点神秘,是随时代变幻的小精灵。小镇上的果农都在传承,有些话老农不说,但总会在秋收时,跟孩子们说几句:“这树活了一辈子,也该让你们多看两眼。”

书里查得越多,小明越觉得迷糊。“柰”就像一张线索地图,连着田间的劳作,也连着那些古代的祭坛、诗人的衣袖。书上说,“柰”是礼品,是贵重的祭祀果,有时还是和亲时的信物。这话听着仿佛离他日常的果棚很远,却又忍不住让他想象,果子被捧到皇宫、塞进书稿,带点古旧的味道。

但青涩长大,岁月推着小明进了村里的果业,当地的果栽技术,每年都得更新。他慢慢琢磨出点新花样——明朝的“嫁接”,其实比祖父说的那些“天养”要讲究得多。村里人有时还半信半疑,小明非要凑在果树下,比划着用新办法把枝条绑起来,嘴里还唠叨:“这玩意儿可不是随便绑绑,要有讲究的。”好些小伙儿都围来看热闹,结果发现一颗新嫁接的苹果,长得比旁边的老树更红也更圆。

村里的老人见孩子们动手,也不多嘴,只在一旁“啧啧”两声。年轻人一边学一边笑,谁都没想到改良果树的主意会让村里苹果变了样。有些人甚至说,苹果越改越甜,古人送礼的“柰”,如今家里人饭桌上就能吃到。

不过,说到果子真能成传说,还得有点缘分巧合。有一年秋后,村里来了个说着半生不熟汉语的日本商人,他一进果园就拍照,嘴里不停念着“林檎”。小明当时笑得挺腼腆,心里又觉得好玩,又有点犯愁:你说这果子,怎么能让一个外乡人,说起来如此亲切呢?聊着聊着,小明才发现,日本人管苹果,还是叫“林檎”。原来古名在东瀛流传下来,比中国还正统。

日本商人对村里果子好奇得很,跟小明谈种法、问技术,又要回去带些果苗试试水土。小明倒没觉得是啥外交大计,更像是市集小贩换点手艺,顺便交换点故事。大家在果树下,边聊边比划,果子也就架起了沟通的桥梁。

至于这林檎的传承,也没有哪个权威能盖章。小明身边的人,有的说是唐朝时候传过去,有的讲是更早沿着丝绸之路走的。但谁都明白,果子变成文化,是人的心思多了,是日子一步一步磨出来的。

偶尔到了夜深人静,小明会独自一个人走到果园深处。风吹过苹果树,树叶沙沙响。他站在树下,会想着“林檎”这名字从古到今迂回曲折,会想着自己的爷爷,还有那些老果农的叮嘱。苹果不只是食物,是时间的见证,是人和人、国和国之间说不完的故事。

你要说答案,其实哪有定数?那个“林檎”的秘密,古人未必全懂,今人也说不尽。小明捧着一个新摘的苹果,沉默不语。他心里应该清楚,这果子的内容,比甜味和水分多得多。它扎根土壤,也撒向远方——每个咬下果子的瞬间,都是连接过去和现在的钩子。

或许,每个人在吃苹果的时候,都在和某个古代的人交换一个眼神。抑或是——在挂满苹果的树下,你也会想起:名字不过是漂泊的马甲,果子才是天天陪你过日子的老友。至于“林檎”这个谜底,谁知道未来还会流转到哪里?

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏