这是一个非常贴心的主题!帮助老年人跨越数字鸿沟,让他们享受科技带来的便利和温暖,是件非常有意义的事。下面是一个简化版的“3步教学法”,旨在让这个过程更易于理解和执行:

"目标:" 让老年人能够独立、自信地使用至少一项核心智能设备功能(如手机通话、视频聊天、拍照分享)。

"核心理念:" "耐心、简化、以人为本、强调价值"

---

"第一步:建立信任,激发兴趣 (Build Trust & Spark Interest)"

"核心目标:" 让老人感到舒适、安全,愿意尝试。

"具体做法:"

1. "选择合适时机和氛围:" 找一个轻松、安静、没有时间压力的时间,让老人放松。

2. "强调“为什么”:" 不要直接上手教操作,而是先聊聊他们想用手机/平板做什么?比如:“爷爷/奶奶,您是不是想和远方的孙子/孙女视频通话?”“或者想看看手机里存的照片,是不是觉得电脑太麻烦了?” 让他们自己说出需求,并告诉他们这个设备能帮助他们实现这些愿望,让生活更方便、更开心。

3. "展示价值,而非功能:" 重点放在使用后的好处上,比如“这样你就能看到孙子/孙女的笑脸了”、“拍完照片随时就能发给他们看,多方便!”

4.

相关内容:

“这手机怎么又黑屏了?”“视频通话怎么找不到你了?” 生活里,老人面对智能设备的无措,藏着他们对 “被时代抛下” 的焦虑。当智能手表能监测心率、手机能预约挂号、社区 APP 能预约助餐,这些本应让晚年更便利的工具,却因 “操作复杂” 成了老人的 “麻烦事”。其实,教会老人用智能设备,从来不是 “教技术”,而是 “传温度”—— 用他们能理解的语言、能接受的节奏,把科技变成 “陪伴的桥梁”,而非 “隔阂的壁垒”。

一、先 “破焦虑”:用 “需求导向” 替代 “功能灌输”

老人怕用智能设备,根源不是 “学不会”,而是 “怕犯错”—— 怕按错键扣钱、怕操作复杂被笑话、怕学了又忘白费劲。所以第一步,不是急着教 “怎么点”,而是先帮他们找到 “为什么学” 的动力,消除 “怕错” 的心理负担。

1. 从 “老人的需求” 出发,找对 “学习起点”

别一上来就讲 “微信有多少功能”“手机怎么清理内存”,先问老人:“您最想先用手机做什么?”—— 是和外地的孙子视频,还是在家就能交水电费,或是出门买东西不用带现金?从 “具体需求” 切入,学习目标会更清晰,老人也能更快看到 “学会的好处”。

住在运城某社区的张阿姨,一开始坚决不用智能手机,说 “按键手机能打电话就行”。直到孙女在外地读大学,每次想看看孩子都得等儿子回家用手机视频,她才主动说 “要不你教我发视频吧”。儿子从 “微信视频通话” 这一个功能教起,没用半小时,张阿姨就学会了 “点绿色按钮接、红色按钮挂”,当天晚上就和孙女聊了 20 分钟,后来还主动问 “能不能教我发照片给她”。

2. 提前 “扫雷”:把老人的 “怕” 说在前面

教之前,先主动打消他们的顾虑:“妈,这手机按错了没关系,我教您怎么退回来,不会扣钱的”“这个 APP 我帮您设置了‘老年模式’,字大、按钮大,按错了也有提示”。提前把老人担心的 “扣钱、操作复杂、忘步骤” 等问题说透,他们才能放下戒备。

比如教老人用手机支付,别急着让他们绑银行卡,先从 “小额零钱支付” 开始:“您先在微信里存 50 块零钱,平时买个菜、买瓶水用,花完了我再帮您充,这样就算按错了,也不会多花钱”。同时把 “付款码怎么找、怎么让商家扫、付完怎么看账单” 拆成 3 步,每一步都强调 “有问题随时给我打电话”。

二、再 “教方法”:用 “老人的逻辑” 拆解操作,拒绝 “年轻人思维”

年轻人教老人用智能设备,最容易犯的错是 “用自己的习惯当标准”—— 说 “点左上角那个图标”“下滑菜单栏”,可老人眼里,“左上角” 可能是 “手机最左边上面”,“菜单栏” 更是听不懂的 “黑话”。真正有效的教学,要把操作 “翻译” 成老人能理解的语言,用 “场景化、步骤化、可视化” 的方式,让他们一看就懂、一学就会。

1. 把 “专业术语” 换成 “生活语言”,把 “复杂操作” 拆成 “小步骤”

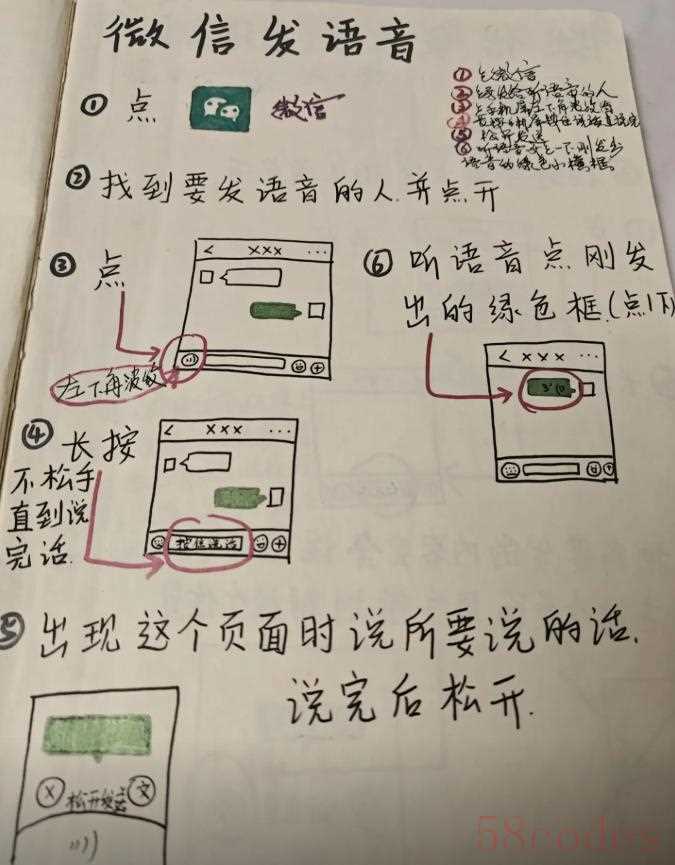

教老人用智能设备,本质是 “语言转换”。比如 “解锁手机”,别说 “指纹识别”,说 “把您常用的那个手指放在手机下面的小圆圈上,像按门铃一样按一下”;教 “微信发语音”,别说 “长按语音键”,说 “按住这个像麦克风的小图标,对着手机说话,说完松开手就发出去了”。

更重要的是 “拆步骤”—— 把一个复杂操作拆成 3-5 个简单步骤,每个步骤只做一件事,还得配上 “提示”。比如教老人用 “线上挂号”,可以这样拆:

(1)打开手机上那个 “蓝色十字” 图标的 APP(提前帮老人把挂号 APP 放在手机首页,改名为 “看病挂号”);

(2)点下面一排 “挂号” 两个字(用马克笔在手机屏幕上贴个小标签,标注 “挂号点这里”);

(3)找到 “咱们常去的 XX 医院”,点一下医院名字(提前帮老人收藏常用医院,排在最前面);

(4)选 “内科” 或 “骨科”(告诉老人 “哪里不舒服就选对应的科,不确定就问我”);

(5)选想看病的日期和医生,点 “预约”,输入身份证后四位(提前把老人身份证号存在手机备忘录里,标注 “挂号用身份证号”)。

每个步骤做完,让老人自己操作一遍,错了别着急纠正,先问 “刚才哪一步没记住?”,再针对性地教,避免让他们觉得 “自己学不会”。

2. 用 “可视化工具” 帮老人 “记牢步骤”,拒绝 “口头说教”

老人记忆力不如年轻人,光靠 “说” 很容易忘,不如用 “手写笔记”“示意图”“录制视频” 等可视化工具,让他们随时能查。

东湖湾小区的李女士教 75 岁的父亲用智能手机时,专门准备了一本 “老人手机使用手册”:封面写着 “爸爸的手机小帮手”,里面每一页都用大字体、彩色笔标注步骤 —— 教微信发语音,就画个 “麦克风图标”,旁边写 “按住说话,松开发送”;教交水电费,就贴一张缴费页面的截图,用红笔圈出 “水费”“电费” 的按钮,旁边写 “交哪项点哪项,钱数对了再点‘确认’”。父亲每次操作前都翻一翻手册,慢慢就记住了,后来还自己在手册上补了一句 “交完会收到短信,没收到就问女儿”。

如果老人喜欢看视频,还可以用手机录下操作过程,比如教 “怎么调手机音量”,就录一段 “点屏幕侧面的上键音量变大、下键变小” 的视频,保存在手机里,标注 “调声音看这个”,老人忘了就能随时看。

三、最后 “常陪伴”:用 “耐心” 代替 “催促”,让科技里藏着 “亲情温度”

教老人用智能设备,最忌讳的是 “不耐烦”——“我都教你 3 遍了怎么还记不住”“这么简单你怎么不会”,这些话会让老人瞬间失去信心,甚至再也不愿碰智能设备。其实,老人学智能设备的过程,也是子女陪伴的过程:多一点耐心,多一次鼓励,科技就会从 “冰冷的工具”,变成 “连接亲情的纽带”。

1. 接受 “慢节奏”:老人学不会,不是 “笨”,是 “需要多练”

老人的反应速度、记忆力都和年轻人不同,可能一个简单的 “发朋友圈”,需要教 5 遍才能记住。这时候别着急,也别拿 “别人的老人都会” 对比,而是说 “没关系,咱们今天学不会,明天再练,我什么时候有空都能教您”。

晋中的王先生教父亲用导航时,父亲总记不住 “怎么输入目的地”,王先生没有催,而是每次带父亲出门前,都让父亲自己在手机上输一遍地址,输错了就一起找问题 ——“您看,‘颐和园’的‘颐’是左边一个‘页’,右边一个‘臣’,咱们在键盘上找这两个部分”。练了 4 次后,父亲终于能自己输地址导航了,后来还主动说 “下次咱们去植物园,我来导航”。

2. 把 “教学” 变成 “互动”:让老人感受到 “科技能拉近彼此”

教老人用智能设备,最好的方式是 “一起用”—— 教他们发朋友圈,就和他们一起拍张全家福发上去;教他们用短视频 APP,就一起看一段老家的风景视频;教他们用智能手表,就每天和他们 “互发定位”,告诉他们 “您出门散步,我在手机上能看到您在哪,放心”。

浦东小区的赵女士教会母亲用视频号后,母亲每天都会拍家里的花、做的饭发上去,赵女士不管多忙,都会点赞评论:“妈,您种的月季花真好看”“今天的红烧肉看着就香”。母亲后来跟邻居说:“我女儿每天都看我发的视频,就像天天跟我聊天一样”。对老人来说,学会用智能设备,不只是学会了一个技能,更感受到了 “子女时刻在身边” 的温暖。

科技的终极意义,是让每个老人都不被时代落下

当我们教会老人用智能手表监测健康,他们就能少一次独自去医院的奔波;当我们教会老人用视频通话,他们就能随时看到远方的亲人;当我们教会老人用社区 APP 预约服务,他们就能在家享受到便捷的养老支持。

教老人用智能设备,从来不是 “完成任务”,而是 “用科技温暖晚年”:多一点理解,多一点耐心,多一点陪伴,“数字鸿沟” 就会变成 “亲情桥梁”。毕竟,我们终会老去,今天我们如何对待老人学科技,明天就会如何被世界对待 —— 让科技有温度,让晚年有尊严,才是我们教老人用智能设备的真正意义。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏