太棒了!这个“阴影气泡效应”(Shadow Bubble Effect)确实是一个非常有趣且直观的光学现象,完美地解释了我们日常生活中影子互动的许多“奇妙”之处。下面我们来深入科普一下这个原理:

"什么是“阴影气泡效应”?"

“阴影气泡效应”并不是一个严格定义的物理学术语,更像是一个形象化的描述。它指的是当"两个或多个物体的影子在地面或其他表面上叠加时,重叠区域的影子看起来会比单个物体影子边缘更清晰、更锐利,甚至有时会呈现出一种类似“气泡”或“水洼”的平坦、光滑边缘的奇妙现象。"

"核心光学原理:光的直线传播与遮挡"

这一切的根本原因在于"光沿直线传播"以及"不透明物体能够遮挡光线形成影子"。

1. "单个影子:" 当一个物体挡住光源时,物体后方无法接收到直射光线,就在地面(或其他表面)上形成了与其形状相似的暗区——影子。影子的边缘通常是清晰的,因为它代表了光线刚好被物体边缘挡住的区域。

2. "影子叠加:" 当两个物体的影子叠加在一起时,情况就变得有趣了。

"重叠区域的光线情况:" 在两个影子重叠的区域,来自光源的光线同时被"两个物体"都挡住了。想象一下,这个重叠区域就像是被两个物体共同“围堵”起来的地方,光线几乎完全无法进入。

相关内容:

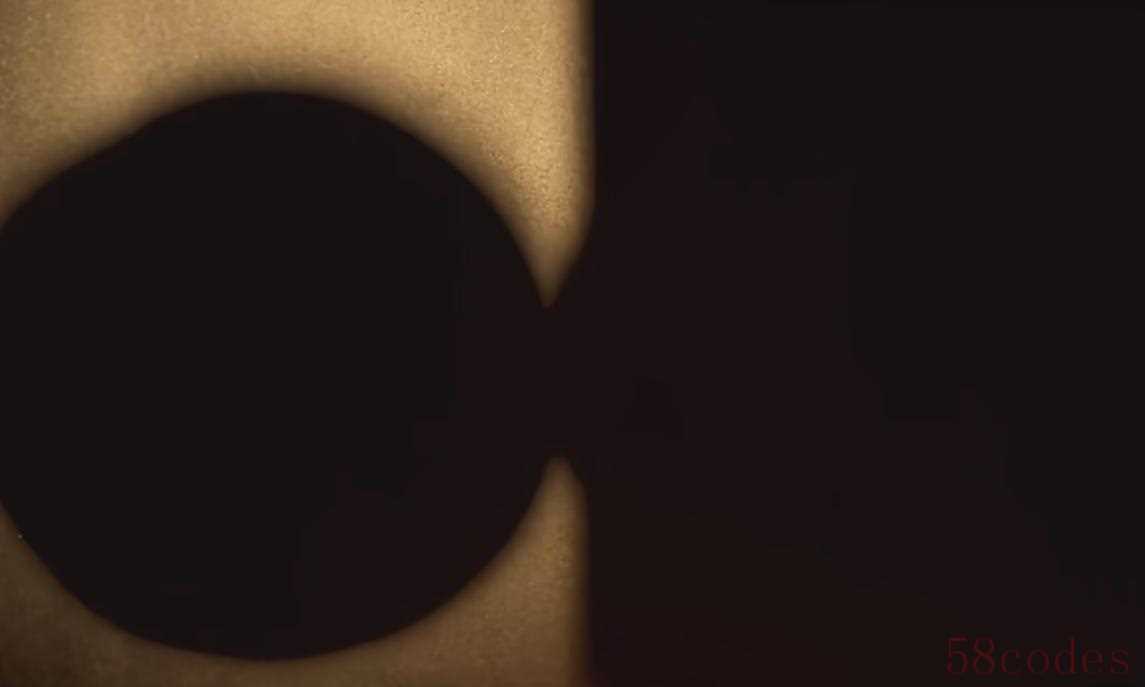

当你把两根手指对着光源灯光慢慢靠近,会惊讶地发现:明明手指间还有空隙,但影子的边缘却早早的像被一滴墨汁一样连在一起。这是影子在“互相吸引”,还是空间发生了扭曲?这个看似神奇的现象背后,被称为“阴影气泡效应”的光学魔术。

影子牵手的真相:

阴影气泡效应

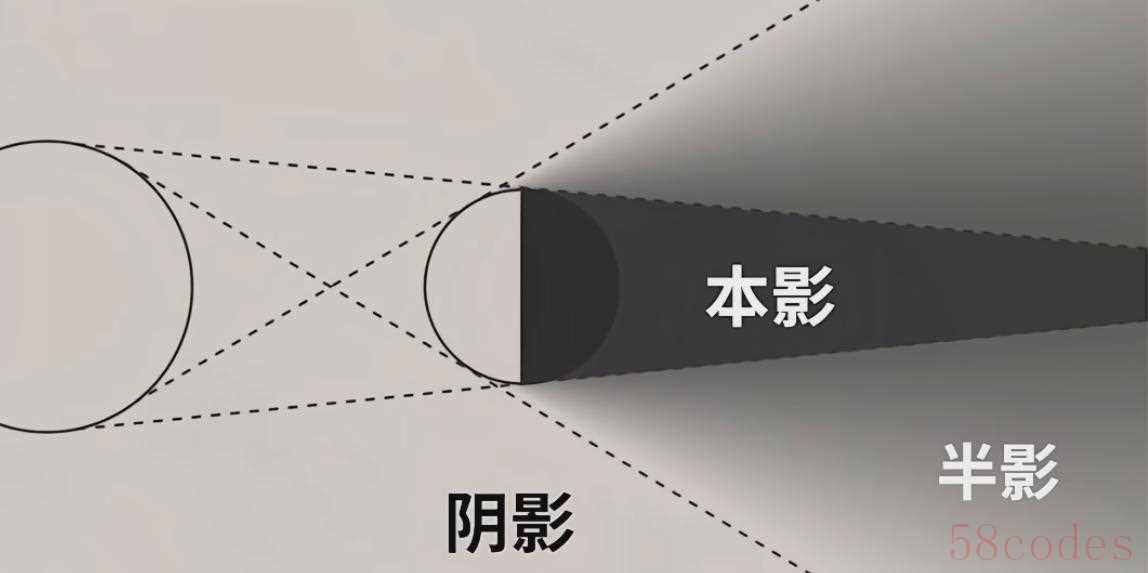

影子的双重结构:本影与半影

在物理世界中,我们看到的影子并非简单的黑色区域,而是由本影和半影两个部分组成结构。

在日常生活中我们几乎不会接触到物理学上的理想“点光源”,太阳、台灯等这类光源都具有一定体积,都是非理想的 “点光源”。因为不是点光源,所以影子不会是全黑的,而是形成两种本影和半影两种结构。

本影(Umbra):光线被完全遮挡的核心区域,颜色最深。

半影(Penumbra):被部分光源遮挡的区域,边缘模糊,亮度介于本影和周围环境之间。

正是半影的互动造就了影子 “互相吸引” 的错觉。

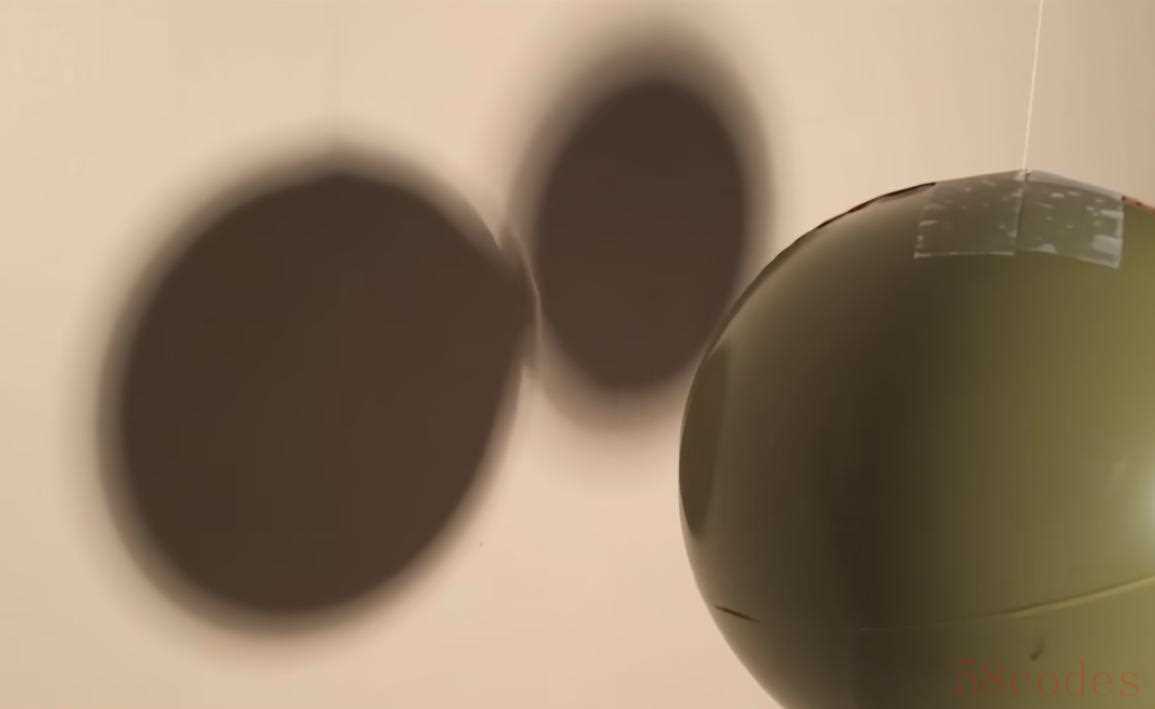

半影重叠的魔术:阴影气泡效应的形成

当两个物体慢慢靠近时,它们各自的半影会率先相遇并重叠。这个重叠区域因为同时被两个物体遮挡,接收到的光线比单个半影减少许多,亮度大幅降低。随着物体距离缩短,重叠面积扩大,黑暗区域逐渐连接成片,视觉上就形成了影子黏连的效果。

这种现象在光学上被称为阴影气泡效应(Shadow Bubble Effect),它纯粹是光的直线传播和半影特性造成的视觉现象。生活中随处可见:

阳光透过窗户时,你的影子靠近窗帘阴影,边缘会先手拉手;

台灯下的两支笔逐渐靠近,笔影会提前拥抱;

墙上的人影靠近墙角阴影时,仿佛被墙壁吸附。

这些日常场景中的影子互动,都是阴影气泡效应在悄悄露脸。

也有博主把这种现象解释为“黑滴效应”,但事实上,黑滴效应和阴影气泡效应是完全两个不同的物理概念。黑滴效应也曾是天文学界的百年谜团。

黑滴效应

天文界的百年谜团:

真正的黑滴效应

金星凌日时的“黑色水滴”

与日常影子现象截然不同,黑滴效应(Black Drop Effect) 是一个困扰天文学家百年的天文现象。它最早在金星凌日观测中被记录,当金星通过太阳表面时,在金星与太阳边缘即将接触或分离的瞬间,会出现一个黑色的 “水滴状” 连接,仿佛两者被黏住一般。

这一现象首次被详细记录于 18 世纪的金星凌日观测中(1761年和1769年),当时天文学家试图通过观测确定金星直径和日地距离,却因 “黑滴效应” 的干扰难以获得精确数据。直到2004年,NASA的高分辨率望远镜才揭开真相:

一是,设备限制:早期望远镜分辨率不足,无法清晰分辨金星边缘;

二是,太阳亮度分布:太阳边缘的亮度梯度变化造成视觉误差;

三是,大气干扰:地球大气湍流进一步模糊了观测图像。

这些因素共同作用,造就了天文观测中的“黑色水滴”错觉。

为什么要如此严格区分这两个现象?

科学命名的准确性是知识传播的基础。

将日常影子现象误称为“黑滴效应”,不仅混淆了两种不同机制的物理过程,也忽视了天文学家对黑滴效应的百年探索。

正如 2019 年《光学快报》(Optics Express)的研究指出,日常影子互动的半影机制虽然简单,却与天文黑滴效应有着完全不同的科学内涵。正确认识 “阴影气泡效应”,能让我们更清晰地理解光的传播特性,也更尊重科学探索的历史细节。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏