这个说法很有趣,也点到了一个很多80后(以及更广泛的互联网用户)可能都有共鸣的现象。

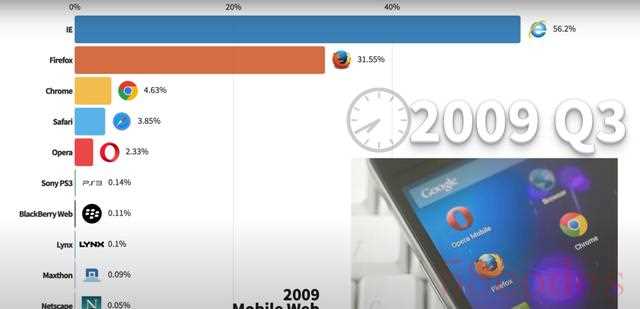

虽然很难精确统计哪个浏览器是“80后最爱用”的,但根据很多用户的回忆和讨论,"Internet Explorer (IE)",尤其是IE6和IE7,在80后接触互联网的早期阶段(大约2000年代初到2010年代初)扮演了非常重要的角色。

"为什么这么说?"

1. "时代印记:" 80后是伴随着互联网从拨号上网、网速缓慢到宽带普及的群体。IE是Windows操作系统自带的浏览器,几乎是与互联网一起“标配”出现的,是那个时代最熟悉、最便捷的上网工具。

2. "早期网页体验:" 在网页设计还比较简单、JavaScript等技术不成熟的时代,IE在兼容性上(虽然常被诟病)确实满足了大部分用户的需求。很多早期的网站、论坛、网银系统等都是基于当时的标准设计的,用IE访问体验相对较好。

3. "习惯养成:" 在很长一段时间里,IE是用户唯一的或最主要的浏览器,自然而然地养成了使用习惯。

"为什么说它“离消失不远了”?"

1. "微软的放弃:" 最关键的因素是微软。微软已经"停止了对Internet Explorer 11的支持"(于2022年6月15日结束),并且"正式推出了新的Edge浏览器",该浏览器基于Chromium

相关内容:

“9月29号之后,你在火狐中国版里存的那些书签、密码、历史记录,统统会蒸发。

”

这句话像一句迟到的分手通知,冷冰冰地贴在官网首页。

很多人第一反应是:啊?

它居然还活着?

可十年前,火狐还是装机必备。

那会儿网吧里一排XP机器,桌面清一色橙色小狐狸,旁边IE图标被删得只剩一个空壳。

有人为了装它,还得随身带U盘,因为网吧还原精灵会把它当病毒干掉。

现在再看数据:全球份额2.5%,内地0.88%。

不是腰斩,是直接砍到脚脖子。

为什么死得这么安静?

三个画面就能说明白。

画面一:2008年,北京地铁2号线,一个穿格子衬衫的男生举着笔记本,屏幕上是火狐3.0的下载倒计时。

旁边大叔问:“这啥软件?

”男生答:“比IE快十倍,还能拦广告。

”大叔当场掏出诺基亚N73,让他帮忙装一个。

那天火狐24小时下载800万次,吉尼斯纪录。

画面二:2014年,中关村鼎好地下一层,修手机的小哥一边刷机一边说:“别用火狐了,卡得要命,装Chrome吧。

”同一时期,火狐OS手机在京东众筹,目标500万,最后只筹到47万。

画面三:2024年,杭州某互联网公司茶水间,实习生问导师:“浏览器除了Chrome还有别的吗?

”导师想了想:“Edge?

哦对,火狐好像还活着。

”

这三个画面之间,隔着的不是技术迭代,而是整个互联网从“打开网页”变成了“打开App”。

火狐的棺材板,其实是被手机钉死的。

当00后把“上网”默认等于“刷抖音”,浏览器就成了一个偶尔弹出来的中转站。

谁还在意它是不是开源、有没有广告拦截?

更尴尬的是收入。

Mozilla去年6.53亿美元营收,5亿来自谷歌的搜索引擎分成——换句话说,敌人赏的饭。

社区有人提议“干脆收费”,结果投票帖下面最高赞是:“我凭啥为打开网页付钱?

”

有人怀念火狐的“精神”,说它代表自由。

但现实是,自由不能当饭吃。

Chrome用账号同步、插件商店、安卓生态织了一张网,火狐只剩一句“我们不做恶”。

9月29号之后,国际版还能用,但0.88%的份额连统计误差都算不上。

就像当年用U盘拷火狐3.0的那个男生,现在可能正用MacBook刷小红书,早忘了橙色小狐狸长什么样。

浏览器会不会彻底消失?

大概率不会。

但它会像今天的收音机——存在,只是没人调台了。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏