“蚂蚁森林在西北种树六年多亿,种一棵树比养娃还难?” 这个说法形象地指出了蚂蚁森林项目在推广过程中遇到的一些挑战和复杂性。虽然蚂蚁森林取得了显著的生态效益和社会影响力,但要让用户真正“种”下一棵树,确实需要克服不少障碍。

我们可以从几个方面来理解为什么会有“种树比养娃还难”的说法:

1. "“种”树的复杂性和不确定性:"

"用户参与门槛高:" 用户需要收集虚拟“能量”才能“种”树,这需要日常的、持续的手机使用行为(如步行、支付、签到等)。对于习惯了快节奏生活的用户来说,养成这样的习惯并不容易。

"虚拟与现实脱节:" 用户“种”的树是真实的,但过程是虚拟的,这种“间接参与感”可能不如直接看到、摸到、参与到某个过程来得强烈。

"效果感知延迟:" 用户付出努力后,看到真实的树苗生长、成林需要很长时间,这种延迟反馈可能削弱持续参与的意愿。

2. "“养娃”的复杂性和责任感:"

"生理与情感投入:" 养育孩子需要巨大的生理、精力、情感投入,是24小时不间断的责任。

"长期且持续的付出:" 从怀孕到成年,甚至成年后,父母都需要持续不断地为孩子付出

相关内容:

蚂蚁森林在西北种树六年多亿,种一棵树比养娃还难?

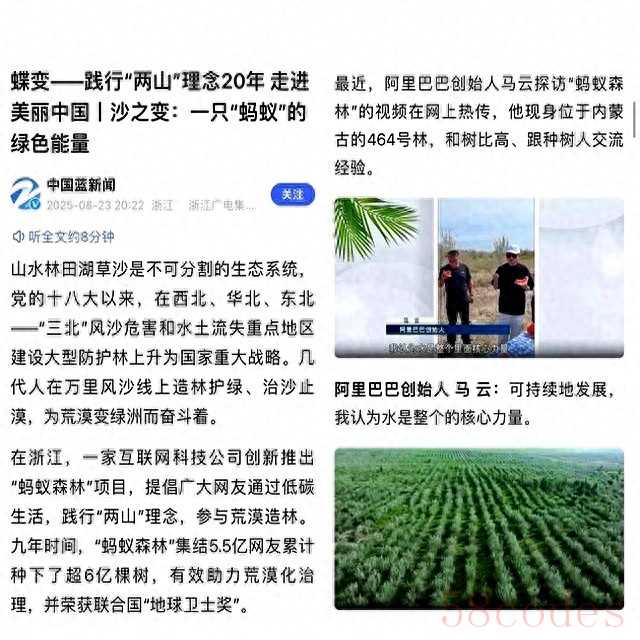

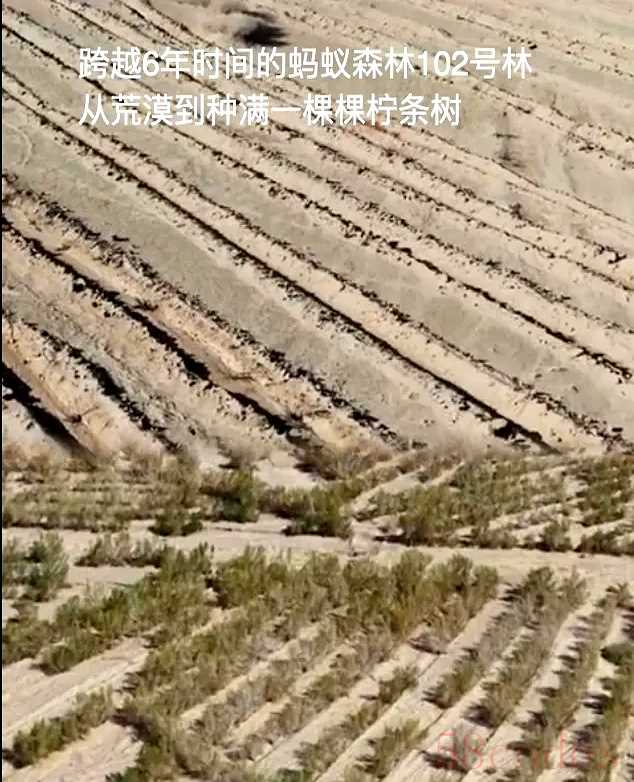

六年里,6.19亿棵树从手机里的绿色能量按钮,变成了西北沙窝里真正的梭梭和柠条。

听上去像游戏通关,真到现场才知道,把一棵虚拟树苗“养成”真树,比给娃换尿布还磨人。

别被“手机种树”骗了。

点开蚂蚁森林,能量够了,系统提示“已种下”,其实只是把树苗钱打给专业队。

后面挖坑、栽苗、浇水、补种、防羊啃、防旱死,全靠当地老乡和护林员一遍遍巡。

479万人次干过这活,领的工钱总共7.19亿,听起来多,平均到每个人也就150块一次——够买两袋面粉,但得在四十多度的大太阳底下蹲一整天。

树活得怎么样?

梭梭和柠条耐旱不假,头三年还是弱苗,风一大就被沙埋。

补种是常态,有时候同一片林子要补三四次。

陕西连翘秋天结籽,村民捡回去卖药材,一年能多挣二十来万,听起来香,但那是整个村子的集体收成,摊到人头也就几百块。

甘肃的沙棘果做饮料,收购价忽高忽低,得看当年行情。

真正让人意外的是年轻人的参与度。

走路、公交、线上缴费,这些零碎动作攒能量,像攒零钱罐。

七亿多人乐此不疲,不是为了那棵树,更像给自己贴个“我在乎地球”的小标签。

国家台夸它推动绿色发展,说白了,就是把环保拆成日常小动作,门槛低,谁都能蹭点参与感。

种树容易,养树难。

项目想长久,得继续给护林队发工资,给村民发补贴。

不然风一刮,羊一啃,六亿多棵树转眼就能变回六亿多根枯棍子。

屏幕里的绿色按钮按下去那一刻,故事才刚开始。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏