这句话“废话越多的人越幸福”并不是朱自清先生的原话。朱自清先生是中国现代著名的散文家、诗人,他的作品以情感真挚、语言优美著称,如《背影》、《荷塘月色》等,内容多是严肃、深刻的思考与情感表达,并不包含“废话越多的人越幸福”这样的观点。

这句话更像是一种网络流行语或者是对某些社会现象的戏谑性总结,它可能反映了在某些社交场合中,有些人认为通过多说、多表达(即使是一些无关紧要的内容)能够营造一种活跃、友好的氛围,从而带来一定的心理满足感或幸福感。然而,这种说法并没有科学依据,幸福感是一个复杂的概念,受到多种因素的影响,包括个人心态、生活满意度、人际关系、健康状况等。

在现实生活中,有效沟通和真诚表达往往比说废话更能带来深层次的幸福感和满足感。因此,我们应该注重言之有物,用简洁而真诚的语言与他人交流,建立真正有意义的联系。

相关内容:

近日,

#越幸福的人越喜欢说废话#

冲上热搜!

人们通常认为,废话似乎就是没啥用的话,聊天的时候还是少说为好。但心理学研究发现,废话是社交中必不可少的一部分,甚至对我们日常的幸福感有着很重要的影响。

当下,“意义”与“效率”总被反复强调:职场要求我们“字字珠玑”,社交平台鼓励我们“金句频出”。

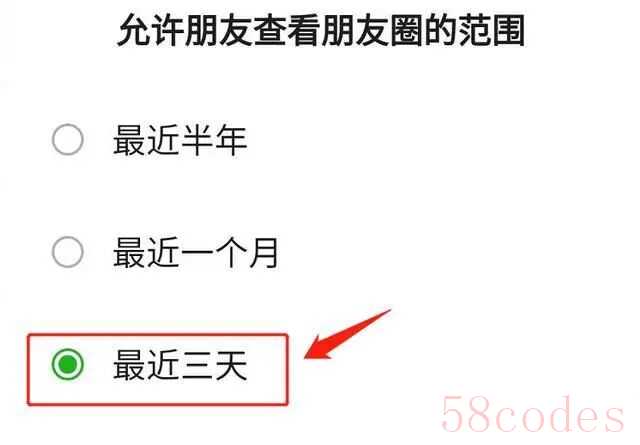

越来越多的年轻人自嘲:“聊天、发动态如同完成KPI。”每次开口前都要在内心反复掂量:这话够深刻吗?能带来价值吗?是否显得肤浅?每次发布社交媒体时要精心斟酌文案并“分组可见”。

不愿说、不想分享乃至不敢分享,正成为隐性的社交常态。

要知道,高密度“干货”交流,需要持续调动认知资源进行信息处理、逻辑组织与观点提炼。

这也是为什么一场“高效商务会议”后,人们总感到精疲力竭,而在咖啡厅里漫无目的地闲聊却能让人焕发神采。

但一些看似无意义的“废话”,却允许大脑在低功耗状态下自由漫步,在放松中悄然积蓄能量。

诸如“听君一席话,如听一席话”等被称作“废话文学”的网络流行表达方式一般,或许这种表达并不能带来“胜读十年书”的效果,但这种毫无信息量、却轻松幽默的语言,却能起到瞬间破冰、拉近距离的作用。

在这场讨论中,有网友回忆起学生时代的“夜聊”,“内容早忘了,只记得黑暗中此起彼伏的笑声。”可见,这些与“意义”无关的“废话”,都是温暖且值得回忆的片段。

朱自清在《论废话》中写道:“得有点废话,我们才活得有意思”。这里的“废话”并非指嘈杂噪声,而是指那些不追求深度、不携带功利目的、不求达成共识、不试图解决问题,单纯分享当下感受与生活琐事的语言碎片。

不要小看这些“废话”。

有研究指出,从脑科学角度看,人的语言中枢与大脑兴奋神经息息相关,说话越多,越能刺激情绪的释放;一个人平时说的“废话”如果占到90%以上,他可能更容易觉得开心、幸福,并且在说“废话文学”的过程中变得更加幽默和自信,更具有分享幸福的能力。

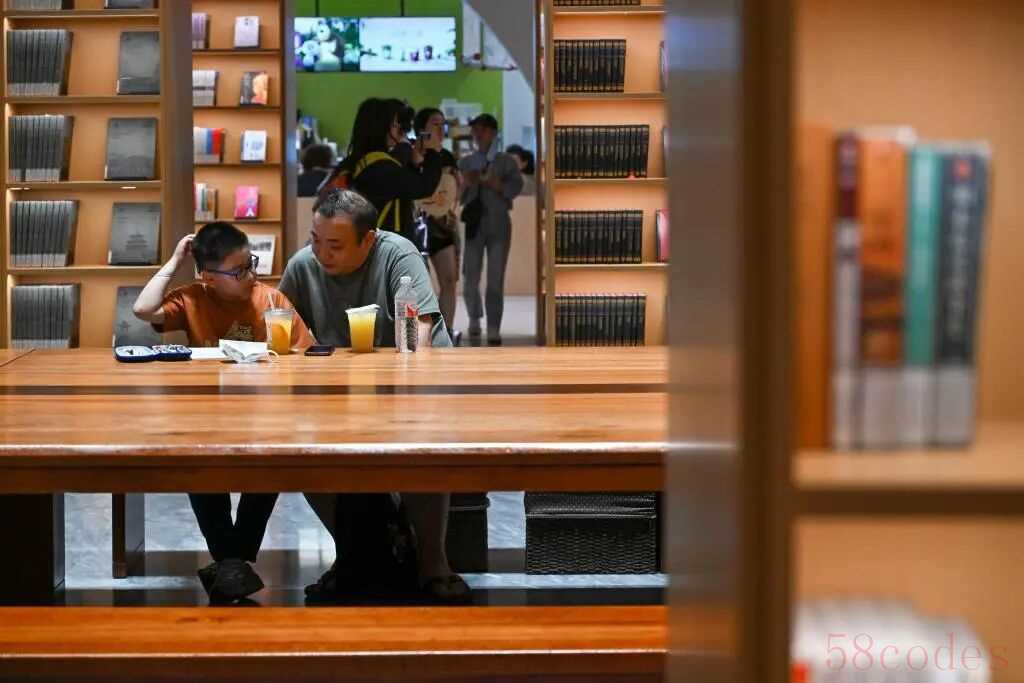

上海徐家汇书院,孩子在大人的陪同下读书。新华社记者 陈朔 摄

当然,分享不是“秀”与“炫耀”,而是人类作为社会性动物的本能健康需求——它让我们在倾诉中代谢负面情绪,在倾听中获得支持,在互动中调整身心状态。

发一条不带滤镜的朋友圈,聊聊周末的晚霞,给久未联系的朋友发发问候信息……这些看似微小的分享,实则是给身心状态的“营养剂”,而非负担。

当内心足够松弛,语言便能自然流淌,那些所谓的“废话”,才能够激发更深层的幸福感。

在快节奏的数字时代,愿我们都能在真诚分享中,找到身心的平衡与安宁。

来源:光明日报微信公众号

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏