这个标题“看清‘光的真面目’:MIT新实验证明玻尔对了,爱因斯坦错了!”听起来非常引人注目,甚至有些颠覆性。然而,在深入探讨之前,我们需要理解科学发现和理论演变的基本过程。

"首先,标题可能存在一定的误导性或夸张成分。" 科学界通常不会用“证明了...对了,...错了”这样绝对化的语言来描述发现,因为科学是不断发展的,理论是在不断修正和完善的。而且,爱因斯坦和玻尔都是20世纪最伟大的物理学家之一,他们的理论在各自的领域都取得了巨大的成功。

"其次,我们需要了解玻尔和爱因斯坦关于光的观点是什么。"

"玻尔(Niels Bohr)":玻尔是量子力学的奠基人之一,他提出了玻尔模型,解释了氢原子光谱。在玻尔的理论中,光被描述为量子化的,即光的能量是离散的,以光子的形式存在。光子具有粒子性,同时也可以表现出波动性。

"爱因斯坦(Albert Einstein)":爱因斯坦在解释光电效应时提出了光量子假说,认为光是由离散的光子组成的,每个光子的能量与频率成正比。这个理论成功地解释了光电效应,并为他赢得了诺贝尔物理学奖。爱因斯坦也提出了著名的“波粒二象性”,认为光既具有粒子性,也具有波动性。

"从上面的描述可以看出,

相关内容:

光,可以说是我们生活中最“熟悉的陌生人”——它是如此熟悉,从出生时见到这个世界的第一面起,我们就依靠它看见周围的一切;而它又如此陌生,就像个有着“双重人格”的潜伏者,科学家们用上百年的努力试图揭露它的身份,却只是更加证明了,它的“性格”就是这样的扑朔迷离。

现代的量子力学告诉我们,光既有粒子的性质,又有波的性质,但是这两种性质却不能同时被探测到。最近,麻省理工学院(MIT)的科学家们完成了一项新的实验,为光的这一特点提供了原子精度的证明。

恰逢量子力学诞生100周年之际,这项研究更是具有了非凡的纪念价值。要真正理解这项新实验的非凡之处,让我们先回到故事的起点,踏上一场跨越世纪的侦探之旅,去追寻我们身边这位“熟悉的陌生人”的真实身份吧。

经典时代的先驱者

在经典力学的时代,人们就一直在对“光是什么”这个问题孜孜不倦地探索。

17世纪,牛顿发现白色的太阳光通过三棱镜后,被分成了七种不同的颜色——于是他推断,光是由各种不同颜色粒子组成的粒子束,而当不同颜色的光混在一起,就好像颜料在调色板上混合一样,可以组成新的颜色。根据这一推断,牛顿以微粒的运动为基础,发展了一套光学体系,这就是光的微粒说。

牛顿进行太阳光的色散实验 来源:新浪

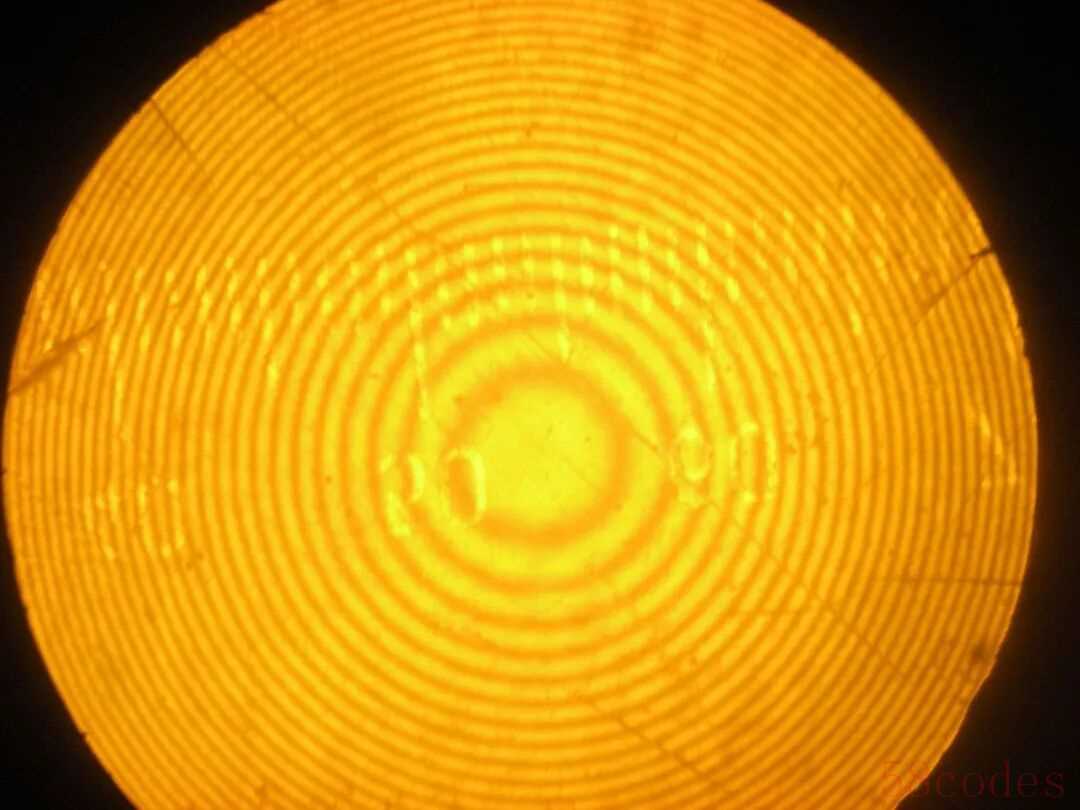

但是,牛顿的这套理论并不能完全使人信服,因为它无法解释关于光的一切现象。而牛顿最著名的反对者,就是提出了光的波动说的惠更斯。惠更斯认为,光应该是一种介质中的波,根据这个推断,他不仅成功地解释了微粒说无法解释的“牛顿环”现象,还正确地导出了光的折射和反射定律。

牛顿环

现在我们已经很明确

这样的条纹来自于光的薄膜干涉现象

而这典型地体现了光的波动性

来源:维基百科

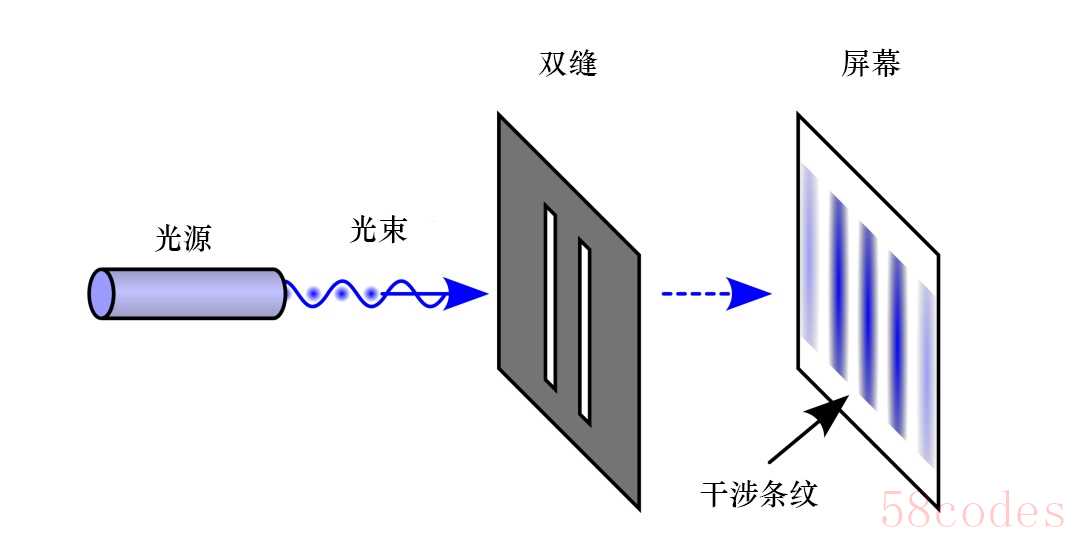

这两种说法看起来各有各的道理,各自的支持者谁也不服谁。直到1801年,托马斯·杨的光的双缝干涉实验似乎为这场辩论画下了句号。他让一束光通过两条狭缝,屏幕上得出了一系列明暗交错的干涉条纹。

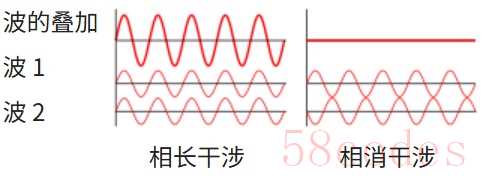

可以想象这和水波的行为极其相似:如果在水面上两个不同的位置同时有石子落下产生两道涟漪,它们扩散的时候互相重叠,就会形成高与平相间的条纹。这是因为,高的地方,两道波的波峰处刚好重叠,于是总的波变大了,而平的地方,一道波峰与一道波谷重叠,刚好波动就被抵消了。

水面上波的干涉 来源:youtube

波的干涉原理示意图。左图:当两个波完全重叠,叠加出更强的波,对应干涉条纹中的亮条纹;右图:当两个波发生交错,波的强度被抵消了,对应干涉条纹中的暗条纹。 来源:维基百科

所以,这干涉条纹就代表着波动说的胜利——如果光是粒子,屏幕上应该只有两道亮线才对!

光的双缝干涉实验示意图 来源:维基百科

来自绿色激光器的光穿过两个相距不到一毫米宽的狭缝产生的干涉条纹 来源:维基百科

于是,微粒说就这样淡出了历史舞台,而之后的100年间,电磁学蓬勃发展,麦克斯韦整合了电磁学理论,写出了描述电磁波的统一方程组——并预言了光就是其中的一部分。此后,赫兹又用实验验证了麦克斯韦的理论。光的波动说,一时风头无两。

量子时代的反转剧情

可是,到了量子时代,人们却发现,波动说的成功,看似是一个结局,其实却只是一个开始。

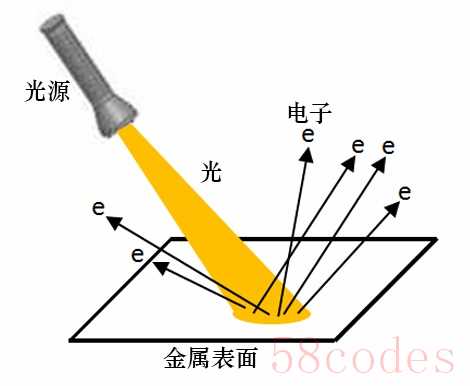

问题出在一种叫做“光电效应”的现象上。简单来说,就是用光照射金属类的材料,有可能会打出材料中的电子。但是,这种现象有一个奇特的条件:只有当光的频率高于某个门槛值时,才能打出电子,低于此门槛则无论光多强都无效。此外,光的强度只决定飞出电子的数量,而光的频率却决定了电子飞出的初始速度。

如果把光当成一种波,这一切都显得不对劲:光就好比一个不停击打小球的棒球手,光的强度代表着它出多少力气,而光的频率代表着它每秒钟内挥棒的次数有多少次。这样一来,难道不应该是它出的力气大小(光强)决定它能否打出小球,而它挥棒的次数(频率)决定了它共打出多少个球吗?

光电效应示意图。其中“e”正是代表电子的符号。

来源:Erdal Taslidere

这个奇怪的问题,在1905年被初出茅庐的爱因斯坦完美地解决了。爱因斯坦使用了当时同样新潮的量子理论,有创造性地提出,光发射出去的能量并不是连续的,而是像豌豆射手一样,一粒一粒地出去,射出的每一粒“子弹”被叫做一个“光子”。

光子的能量大小取决于它的频率——频率越大,能量就越大,这就是为什么,频率低到一定程度,光就打不出电子了,而频率越大的光,打出去的电子飞得还越快。而且,光的强度决定了这一束光里究竟有多少个光子——子弹的总数量恰好对应着被打出去的小球的数量,这也与实验结果相吻合。

人们不得不接受这个恼人的事实:沉睡多年的光的微粒说,居然还能复活。光既能是一种粒子,又能是一种波!

那么,之前的那个双缝干涉实验,对于爱因斯坦的理论还适用吗?既然光能分成一个个光子,那么如果我用一束很弱的光去通过狭缝,弱到一次只能经过一个光子,它总不能自己跟自己干涉吧?

1909年,杰弗里·泰勒爵士就做了一个这样的实验。他将实验所用的光源调得非常暗,暗到一次只有一个光子被发射出来。令人震惊的现象发生了,虽然光子是一个一个发射的,但是经过了一定时间的积累之后,他的感光底片上还是出现了明暗相间的干涉条纹。

这真是太奇怪了,难道单个光子“知道”有两条缝的存在,并与“自己”发生了干涉?它难道是同时穿过了两条缝吗?还是说,每一个光子都穿过了其中的一条?我们有可能得到这个答案吗?

爱因斯坦与玻尔的世纪之辩

为了这个问题,20世纪物理学史上两个最伟大的头脑——爱因斯坦与玻尔,展开了著名的辩论。

爱因斯坦与玻尔 来源:历史资料

爱因斯坦无法接受这样“幽灵般”的现实,他坚信,一定有某种办法,可以探测到单个光子究竟是走了左边还是右边的路。他做了这样一个“思想实验”——假设狭缝上有一个微小的弹簧,如果光子穿过,弹簧就会被推动,这样,我们就能知道光子到底走的是哪条路径了。

但玻尔认为,爱因斯坦的想法并不合理。假设真的有一个这样的弹簧被光子推动,那么光子和狭缝势必会受到它的反冲力——这种测量方式,对于一个宏观的球来说影响可能微乎其微,但是对于微小的光子,就能完全破坏它原本的运动状态,那么精妙的干涉所形成的条纹,也就不复存在了。

也就是说,如果我们“看见”光作为粒子通过了其中一条狭缝,我们就看不见光作为波形成的干涉条纹,反之亦然。

这就是玻尔提出的互补原理的精髓:光既是粒子,也是波,它们却好像一个硬币的两面,不能同时被体现,但只有这二者的结合,才能完整地描述光的属性。

一张体现了互补原理的艺术作品:当你在画面中看见一个少女,你就无法将它识别成一个老妇,反之亦然。 来源:维基百科

回到最新的实验

在此之后的几十年里,物理学家们将爱因斯坦的思想实验付诸现实,试图在获得光子的路径信息的同时观察到干涉条纹——而这些实验最终都指向了玻尔的正确:一旦试图探测光子的路径,光的粒子性增加,光的波动性就随之减弱。那么,MIT的这次实验,又有着哪些创新呢?

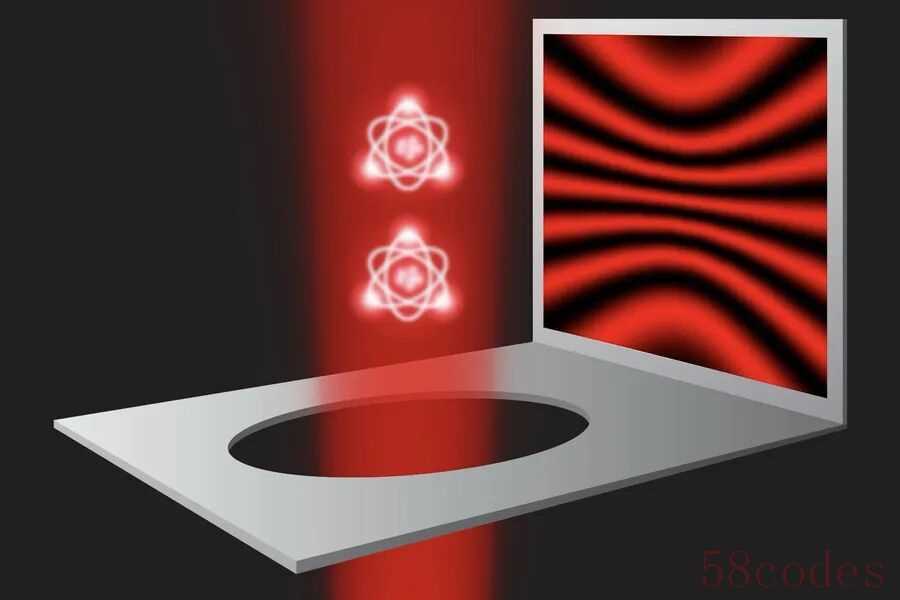

来源:MIT

一个重要的变革,是抛弃了实际的“狭缝”装置,而直接用激光囚禁一个个原子,用原子本身充当最小的狭缝。然后,他们用极其微弱的光束照射这些原子,弱到每次最多只有一个光子与原子发生作用。

通过调整用于囚禁原子的激光,研究团队可以精确地调整原子的状态,改变其位置的“模糊性”。当一个原子被激光牢牢囚禁时,它的位置就非常确定;而当激光的束缚稍微放松时,就好像装上了“弹簧”,它的位置就会变得模糊。

实验结果完美地印证了玻尔的预测:原子的位置越模糊,它就越容易记录下与之作用的光子的路径信息,这时光的粒子性就越强,而波动干涉条纹的清晰度就越低。反之,当原子的位置非常确定时,就无法得知光子的路径,光的波动性就表现得淋漓尽致,干涉条纹也最为清晰。

更关键的一步是,最后,研究团队甚至摆脱了“弹簧”的存在。他们在某一瞬间关掉囚禁原子的激光,也就是固定原子的“弹簧”。在原子因重力下落前的百万分之一秒内,他们迅速完成测量,并得出了相同的结果:光的粒子性和波动性依然无法被同时观测到。

这从最本质的角度验证了互补原理的正确性:在那场辩论中,问题的关键并不在于是否有一个像弹簧一样的物理装置带来反冲力的干扰,而在于我们是否知道光子的路径这一信息本身。而这一次,依旧是玻尔胜利了;量子力学的这块基石,在它建立的100年后,依旧没有被撼动。

这场跨越世纪的侦探之旅,在这里就暂告段落——回顾人类认识光的历程,微粒说与波动说虽然都曾以为自己打败了对方,最后却以这样一种方式达成了“和解”。科学研究就是这样,正确的结论不一定永远正确,错误的结论也不一定永远错误。我们看到的每个结局,其实都有可能就是下一个开始呢!

参考资料:

1.https://news.mit.edu/2025/famous-double-slit-experiment-holds-when-stripped-to-quantum-essentials-0728

2.Fedoseev, V., Lin, H., Lu, Y. K., Lee, Y. K., Lyu, J., & Ketterle, W. (2025). Coherent and Incoherent Light Scattering by Single-Atom Wave Packets. Physical Review Letters, 135(4), 043601.

3.https://www.mittrchina.com/news/detail/15071

4.https://global.canon/en/technology/s_labo/light/001/11.html

5.林榕,刘国强.人类对光本质认识的历程.物理教师,1995,28(10):25-27

6.https://quantum.columbia.edu/news/studying-quantum-nature-light-columbia

7.Sir Geoffrey Ingram Taylor, "Interference Fringes with Feeble Light", Proc. Cam. Phil. Soc. 15, 114 (1909).

作者:张一凡

策划:刘颖 张超 李培元 杨柳

审核:魏红祥 中国科学院物理研究所研究员

来源: 蝌蚪五线谱

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏