误删电脑硬盘数据后,"有可能"恢复,但这并非绝对,恢复的成功率取决于多种因素。数据恢复软件确实可以帮助找回丢失的文件,但并非所有情况都适用,也并非“一键”就能保证100%成功。

以下是详细解释:

"数据恢复的可能性:"

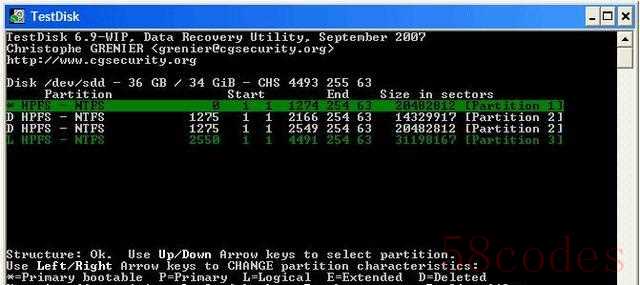

"原理:" 数据删除通常只是将文件在文件系统中标记为可覆盖,并没有立即从硬盘物理上删除。只要没有被新的数据覆盖,就有可能恢复。

"影响因素:"

"删除方式:" 如果是使用命令行或专业软件删除,恢复难度可能更大。

"存储介质:" 硬盘、SSD、U盘、内存卡等不同介质的恢复难度不同。

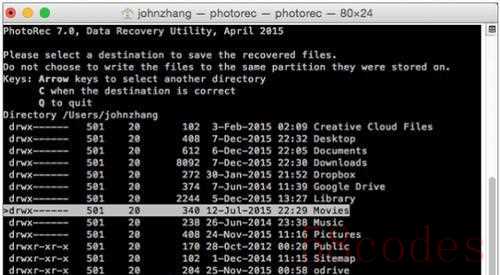

"使用时间:" 删除文件后,越早进行恢复,成功率越高。因为随着时间的推移,被覆盖的风险越大。

"硬盘状况:" 如果硬盘存在物理损坏,则恢复难度极大,甚至无法恢复。

"数据恢复软件的作用:"

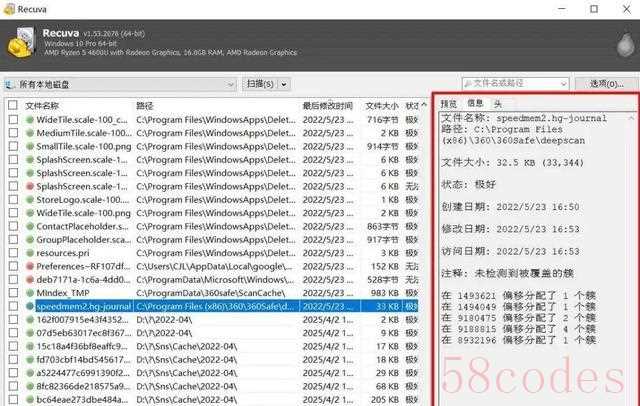

"工作原理:" 数据恢复软件通过扫描硬盘,寻找被删除文件留下的痕迹,并尝试将其恢复。

"常见类型:"

"通用型:" 适用于各种数据丢失情况,例如误删文件、格式化硬盘等。

"专业型:" 针对特定场景,例如磁盘阵列

相关内容:

“文件没了”这四个字,比“分手”还让人心跳漏半拍。

尤其是凌晨两点,PPT还差最后一页,手一抖,Shift+Delete,屏幕瞬间干净得像没谈过恋爱。

那一刻,不是想哭,是想把键盘吃下去。

别急着啃外设,先听点好消息:云端已经悄悄把“后悔药”升级成30天不限量。

OneDrive、GoogleDrive的版本历史,像一位不声不响的备胎,把每次保存都留了底。

删了、覆盖了、改崩了,点三下鼠标就能让时间倒流,连老板都没发现你曾把报价单写成了“爆价单”。

不过,这招只对云上的文件有效,本地硬盘?

它还在用老办法——“假装看不见”。

老办法也有新外挂。

过去SSD被叫“数据黑洞”,TRIM指令一响,文件碎得比前任的心还彻底。

今年DriveSavers那帮工程师,居然把TRIM的脾气摸透了:只要断电够快、写入没撑满,碎片还能拼回去一点。

说人话就是——固态硬盘不是死刑,改判死缓,能不能活,看抢救速度。

所以,发现误删第一步,不是发朋友圈求助,而是直接拔电源,让电脑“猝死”比让它“熬夜”更安全。

要是硬盘还能喘气,就轮到AI出场。

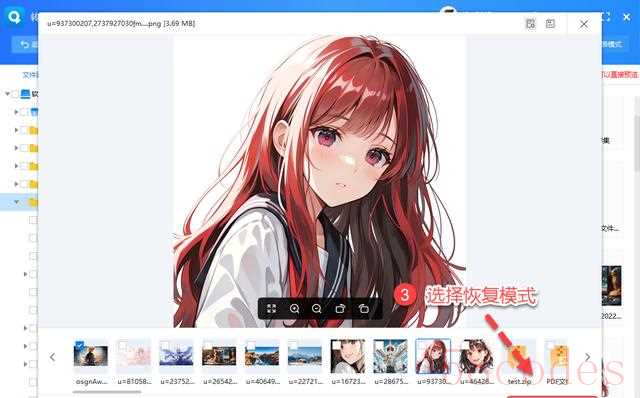

EaseUS、DiskDrill这些老牌工具,今年都加了“大脑”——先扫文件头,再读内容特征,Word、PSD、甚至你那祖传表情包,都能按指纹认亲。

最夸张的是,有人把SD卡格式化了又拍满新照片,AI还能从夹缝里抠出半张婚纱照,虽然新娘的脸被马赛克成赛博朋克,但起码证明了“爱过”。

手机党也别蹲墙角哭。

iMobie和Tenorshare今年把安卓和iOS的短信、语音、甚至微信撤回记录都翻了个底朝天,原理简单粗暴:手机闪存和SSD一样,删了只是“隐身”,只要没被新聊天记录踩烂,就能扒出来。

唯一尴尬的是,前任的“在吗”也被一起复活,删还是不删,又成了哲学问题。

工具再猛,也怕一个“拖”字。

数据恢复最怕“明天再说”,一晚过去,缓存、系统更新、微信自动下载,能把空白填得满满当当。

真到了开盘咔咔响、电机吱呀叫的硬件级车祸,上面这些软件统统失效,得送无尘实验室开盘,起步价够换台新电脑,还不保证能救回你暗恋三年才要到的合照。

所以,最靠谱的大招其实土得掉渣:备份。

不是那种“有空就拷”的佛系备份,而是“3-2-1”铁律——三份副本,两种介质,一份在云端。

OneDrive、iCloud、百度网盘一起开,每月一杯奶茶钱,真出事了,至少还能保住命根子。

别嫌麻烦,真等到数据复活失败,你会发现,自己为省几块钱,亲手把回忆送进了焚化炉。

技术年年更新,故事永远相似:总有人半夜哀嚎,也总有人第二天笑着分享“我救回来了”。

别把希望全押在奇迹上,把备份养成肌肉记忆,才是对硬盘、对钱包、对前任照片最起码的尊重。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏