在《实习生》(The Intern)这部电影中,安妮·汤普森(Anne Thompson)这位“银发新人”——一位在电商公司Boys & Girls Club担任图书管理员的中年女性——如何活成职场之光的形象,是通过一系列精彩的情节和她的个人特质共同塑造出来的。我们可以从以下几个方面来看她如何做到这一点:

1. "打破刻板印象,用实力说话 (Breaking Stereotypes with Substance):"

安妮初入Boys & Girls Club时,面对充满活力但经验不足的年轻实习生们,以及一些对“图书管理员”职业有偏见的同事,她首先就展现了不卑不亢的态度。

她并非只会摆弄书本,而是拥有扎实的图书馆管理技能,这让她在处理公司内部信息、组织活动、甚至进行市场调研(如分析用户评论)时得心应手。她的专业知识成为了她最初的核心竞争力。

2. "谦逊好学,拥抱变化 (Humility and Willingness to Learn):"

尽管经验丰富,安妮并不自傲。她主动学习电商行业的知识,从基础的社交媒体操作到复杂的商业模式,都展现出强烈的好奇心和求知欲。

她不怕犯错,反而将错误视为学习的机会。她积极向年轻同事请教,参与各种讨论,甚至主动承担一些“笨拙”的任务(比如亲自去客户家退货),这种脚

相关内容:

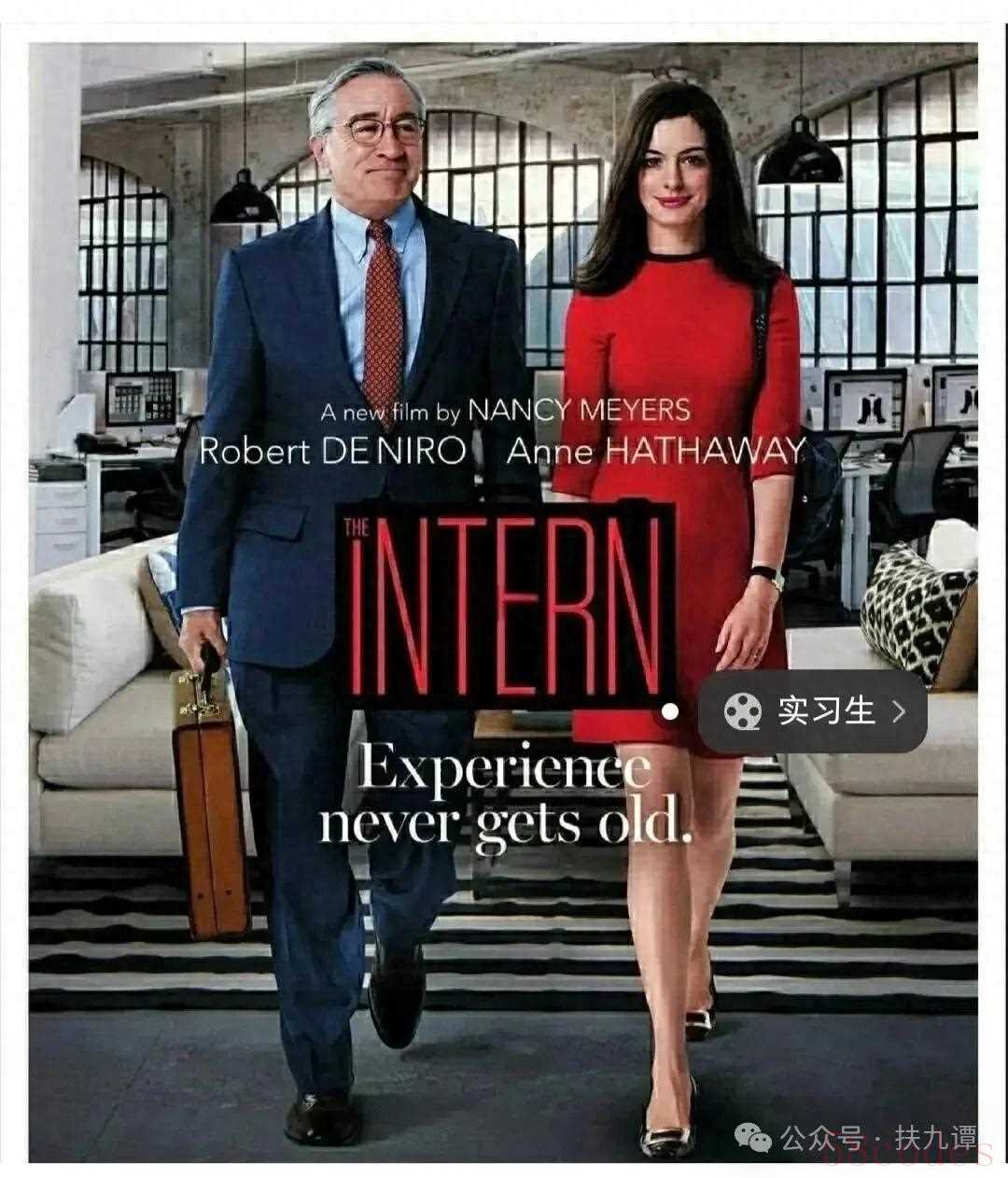

当22岁的年轻人还在为简历上的实习经历焦虑时,70岁的本·惠科特已经穿着熨帖的西装,背着复古公文包,走进了充满荧光屏和咖啡香的互联网创业公司,成为一名“高龄实习生”。2015年的电影《实习生》,没有惊心动魄的剧情反转,也没有热血沸腾的逆袭爽感,却用一位古稀老人的职场故事,撕开了“年龄即边界”的偏见——原来70岁不是人生的终点,而是可以重新出发的“闯档口”。

本的出场,自带一种与快节奏世界格格不入的优雅。退休后的他住在宽敞整洁的公寓里,每天晨跑、读报、打理花园,日子过得规律却透着空落落的寂寞。妻子去世后,他尝试过旅行、园艺,却始终找不到生活的锚点。直到看到一家名为“About the Fit”的时尚电商公司招募“资深实习生”,这个在商界摸爬滚打了40年的前副总裁,心动了。当同龄人忙着含饴弄孙、安享晚年时,他却提着装满办公用品的公文包,坐在一群20多岁的年轻人中间,认真听着入职培训,像个第一次上学的孩子,眼里满是好奇与期待。

初入职场的本,确实成了公司里的“异类”。年轻同事们用带着疑惑的目光打量他,有人悄悄议论“他能跟上节奏吗”,有人担心他会成为团队的“累赘”。他所在的部门,负责人是公司CEO朱尔斯·奥斯汀——一个风风火火、永远踩着高跟鞋奔跑的女强人。朱尔斯每天要处理上百封邮件,开十几个会议,连喝杯咖啡的时间都要挤,她对这个“额外”派来的70岁实习生,起初并无期待,甚至有些抗拒。第一次见面时,她匆匆丢下一句“有需要我会找你”,便转身投入到下一场忙碌中,留下本独自站在空旷的办公室里,却没有丝毫尴尬,只是安静地观察着这个充满活力的团队,像一株沉稳的老树,在喧嚣中默默扎根。

本没有用“年龄”作为博取同情的筹码,而是用“经验”书写自己的职场答卷。他从不倚老卖老,反而像个谦逊的新人,主动学习公司的系统操作,哪怕手指在键盘上敲得有些迟缓,也会反复练习直到熟练;同事们加班到深夜,他会默默泡好咖啡放在每个人的桌上;有人因为工作失误焦虑哭泣,他会递上一张纸巾,用自己过去的经历轻声安慰,没有空洞的大道理,只有“我懂你的难”的共情。最让人印象深刻的是一次危机处理:当年轻助理因为紧张,把重要文件错发到全公司邮箱时,所有人都慌作一团,只有本冷静地站出来,指导大家分步骤撤回邮件、统计已读名单、制定补救方案。他坐在电脑前,手指虽然不快,却每一步都精准到位,脸上没有丝毫慌乱,仿佛只是在处理一件再平常不过的小事。那一刻,年轻人们才明白,本身上最珍贵的不是40年的工龄,而是岁月沉淀下来的从容与智慧。

朱尔斯对本的态度,也在一次次相处中悄然改变。她发现这个70岁的实习生,总能在她最狼狈的时候递上“救命稻草”。有一次,她因为家庭与工作的平衡问题崩溃,在车里失声痛哭,本没有追问缘由,只是默默地坐在副驾驶座上,等她平复情绪后,轻声说:“我年轻时也遇到过这样的困境,以为自己能扛住一切,后来才知道,偶尔示弱不是软弱。”没有说教,却像一束光,照亮了朱尔斯紧绷的内心。她开始愿意和本分享工作中的困惑,甚至在面临是否要聘请外部CEO来分担压力的关键抉择时,主动征求本的意见。本没有直接给出答案,而是帮她梳理利弊,让她看清自己真正想要的是什么。在本的影响下,朱尔斯渐渐学会了放慢脚步,懂得了“忙碌不等于高效”,也明白了“强大不代表要独自承受一切”。

电影里有一个细节,让我印象深刻:本每天都会提前到公司,把自己的办公桌收拾得一尘不染,钢笔、笔记本、文件夹摆放得整整齐齐,甚至会帮隔壁工位的年轻同事整理好凌乱的桌面。有人问他为什么这么做,他笑着说:“工作环境舒服了,做事才会更顺心。”这份对工作的敬畏与认真,恰恰是很多年轻人缺失的。如今的职场上,不少人把“摸鱼”当常态,把“敷衍”当智慧,却忘了“认真”才是最硬核的竞争力。本用行动证明,年龄从来不是阻碍,态度才是决定高度的关键。70岁的他,没有因为退休而放弃对生活的热爱,没有因为年龄而停下学习的脚步,反而像个勇敢的探险家,在陌生的职场里重新寻找价值,这份“闯劲”,比任何成功学鸡汤都更有力量。

影片的结尾,朱尔斯最终选择坚持自己的想法,继续担任公司CEO,而本依然每天准时出现在办公室,和年轻同事们一起开会、加班、分享生活。他没有成为什么“传奇人物”,只是做了一个认真工作、温暖待人的普通人,却用自己的方式,影响了身边的每一个人。有人说,《实习生》是一部“治愈系”电影,它没有刻意制造冲突,也没有强行灌输价值观,却在平淡的叙事中,传递出最朴素的人生道理:人生没有固定的剧本,70岁也可以是新的起点;年龄不是用来定义“能做什么”的标签,而是用来见证“敢做什么”的勋章。

看完电影,我想起身边一位72岁的老人,退休后自学了短视频剪辑,开了账号分享自己的烹饪技巧,如今已经有了几十万粉丝;还有一位68岁的爷爷,报名了老年大学的摄影班,带着相机走遍了全国,拍出的照片多次获奖。他们就像电影里的本,用行动告诉我们:“闯”不是年轻人的专属,而是每个热爱生活的人都拥有的权利。70岁,或许身体不如年轻时矫健,或许对新鲜事物的接受速度会慢一些,但岁月沉淀下来的经验、耐心与韧性,恰恰是最宝贵的财富。

《实习生》没有给我们描绘一个多么波澜壮阔的人生,却让我们看到了一种最动人的生活姿态——无论到了什么年纪,都不放弃对生活的热情,不停止对自我的探索。就像本说的:“退休不是终点,而是另一段旅程的开始。”70岁,不是该“躺平”的年纪,而是可以带着岁月的智慧,勇敢去闯、去尝试、去创造的年纪。毕竟,人生的精彩,从来都与年龄无关,只与“敢不敢”有关。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏