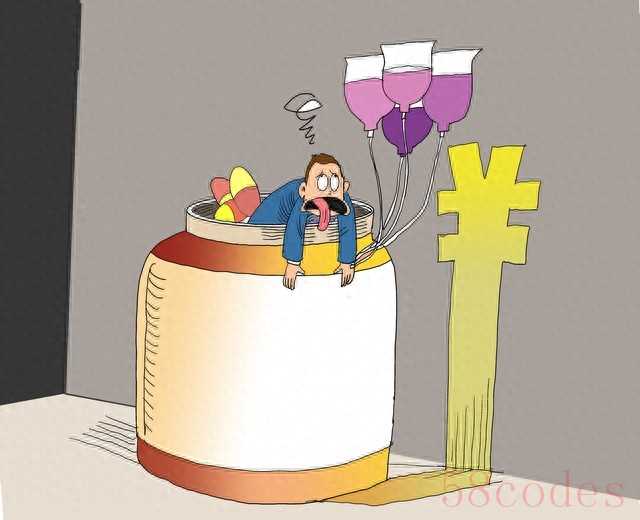

过度医疗确实是一个值得关注的问题,它不仅会增加不必要的经济负担,还可能带来额外的健康风险。对于个人而言,过度医疗可能会导致以下一些负面影响:

1. "不必要的检查和治疗":过度医疗往往伴随着过多的检查和治疗,这些检查和治疗可能并不必要,甚至可能对身体健康造成损害。

2. "经济负担":过度医疗会增加个人的经济负担,使得原本可以用于其他健康相关事物的资金被浪费。

3. "心理压力":频繁的检查和治疗可能会给个人带来心理压力,影响生活质量。

4. "健康惰性":过度医疗可能会让人产生一种依赖医疗的心理,忽视了自我保健的重要性,从而培养了健康惰性。

为了防止过度医疗,个人可以采取以下措施:

1. "了解自己的健康状况":了解自己的身体状况和家族病史,有助于做出更明智的健康决策。

2. "理性对待医疗建议":在接受医疗建议时,要保持理性,不要盲目听从。

3. "注重自我保健":通过健康饮食、适量运动、良好作息等方式,提高自身免疫力,预防疾病。

4. "寻求专业意见":在需要医疗服务时,要寻求专业医生的意见,不要自行诊断和治疗。

5. "了解医疗知识":了解一些基本的医疗知识,有助于做出更明智的健康决策。

通过这些措施,我们可以更好地防止过度医疗,培养健康的生活习惯,提高生活质量。

相关内容:

"没事,有病了去医院就行"—这句话成了多少人忽视健康的借口?当我们把健康完全托付给医院,自己却对锻炼、饮食、作息毫不在意时,一种危险的"健康惰性"正在全社会蔓延。德国的健康保险鼓励定期锻炼可返还保费,日本的职场健康管理将运动量纳入考核,而我们的过度医疗却在无形中消解着人们主动健康的动力。

过度医疗的隐性代价:我们在丧失健康自主权

"医生,给我开点好药"、"做个全面检查放心"—这样的对话在医院每天上演。当内蒙古的医院让患者反复检测"糖化血红蛋白",当湖北的医院因过度检查被处罚时,我们不禁要问:这种"一切交给医生"的心态,是否正在让我们丧失对自身健康的责任感?

相比之下,芬兰通过30年的"北卡累利阿项目",让居民从被动治疗转向主动预防,心血管死亡率下降80%。澳大利亚的"健康生活计划"让企业为员工健身"买单",因为这些国家深知:过度医疗不仅浪费金钱,更会培养全民的"健康依赖症"。

健康惰性的恶性循环:从个人到社会

这种惰性正在形成可怕的循环:人们越是依赖医疗,就越忽视日常保健;健康问题越多,就越依赖医疗系统—就像有些人"一边吃着降压药,一边继续熬夜喝酒"。

反观美国,虽然医疗支出占GDP17.8%,但真正推动健康水平提升的,却是硅谷兴起的健康科技和全民健身热潮。Fitbit智能手环、Peloton健身镜的流行,反映的是"健康自主"的文化正在成为主流。

打破惰性:国际经验如何激发健康主动性

在英国,分级诊疗不仅节约医疗资源,更重要的是建立起"自己的健康自己负责"的观念。家庭医生会明确告知患者:"治疗只能解决20%的健康问题,其余80%要靠你的生活方式。"

新加坡的医保制度设计更具启发性:保持健康生活方式可以享受保费折扣,定期锻炼能够积累健康积分。这种制度不是在"治病",而是在"促健康"。

日本的"银发健身潮"、德国的"企业健康管理",这些都在传递同一个信息:医疗应该是最后的防线,而不是第一选择。

从被动治疗到主动预防:一场健康观念的革命

某体育企业调研发现,中国健身房会员中,因体检异常被迫来锻炼的占63%—这种"被动健康"恰恰反映了问题的严重性。我们应该像芬兰人那样,把锻炼当成像吃饭睡觉一样自然的事;应该像澳大利亚人那样,把健康管理视为一种生活时尚。

中国的医疗改革正在朝这个方向努力:DRG医保支付改革让医院不再"鼓励"过度治疗,分级诊疗制度让资源合理分配。但更重要的是,我们每个人都需要打破"健康惰性",认识到:最好的医生是自己,最好的药物是生活方式。

结语:重拾健康主动权

当我们不再把健康完全寄托于医院和药物,当我们开始重视每一次锻炼、每一餐饮食、每一晚充足睡眠,我们不仅是在节约医疗开支,更是在重拾对自身健康的掌控权。毕竟,与其把时间和金钱花在治疗疾病上,不如投资在永远不生病的生活中。这需要医疗体系的改革,更需要我们每个人打破"健康惰性",成为自己健康的第一责任人。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏