您提到的这两个问题,确实反映了当前移动通信服务中用户的一些痛点,也确实给运营商提了个醒,需要“多用点心”。我们来分别分析一下:

"1. “苹果也带不动”"

这通常指的是iPhone用户在特定场景下(尤其是使用高带宽应用如4K视频、大型在线游戏、高清直播时)遇到的网络速度不佳、延迟高甚至断线的问题。这背后可能涉及多个因素:

"网络覆盖与容量:" 某些区域的基站可能存在覆盖盲区、弱覆盖,或者在高峰时段网络拥堵,导致所有手机(包括iPhone)都体验不佳。这主要取决于运营商的基础设施建设和投资。

"网络技术:" 虽然iPhone是顶级旗舰,但其网络性能也依赖于底层网络技术(如4G LTE、5G)的成熟度和优化程度。运营商网络的频谱资源、基站密度、切换算法、网络优化等都会影响终端的体验。

"终端与系统优化:" 极少数情况下,可能是特定iOS版本或iPhone型号与运营商网络的兼容性问题,但这通常会被苹果和运营商快速修复。

"用户感知:" 有时用户对速度的要求非常高,相比之下,即使网络速度达标,也可能觉得“不够快”,产生“带不动”的感觉。

"运营商的“点心”:"

对于这个问题,运营商需要持续投入建设更完善的网络(包括扩大5G覆盖、增加

相关内容:

十月下旬,新款iPhone取消了传统SIM卡槽,改用eSIM方案。看起来很先进,但到了实际使用才发现问题:想开通eSIM服务,你还是得跑营业厅排队办理。

搞来搞去,该跑的地方一个没少,只是从插卡变成了拍照认证。这就是现在很多人的真实感受。

取消了卡槽,为什么还要去营业厅

根据用户反映,开通eSIM的整个过程都需要在营业厅完成。拿身份证验证身份,工作人员确认信息,然后给你的手机下发配置文件,三步都跳不过。换手机想转移号码?还是得跑一趟营业厅,不能像用实体卡那样直接抽出来装到新手机里。

有人说,这是为了防止骗卡。但问题是,实体SIM卡都能快递上门了,激活完全在手机上就能完成,为什么eSIM反而要在营业厅才行。这种逻辑说不通。

其实早在几年前,国内用户就用过eSIM。智能手表的eSIM服务就是这样,当时运营商已经找到办法让用户在手机上拍照认证身份,设备就能直接入网。同样的技术流程,拿到手机号上就不用了,这明显是另有考虑。

海外用户只需三分钟

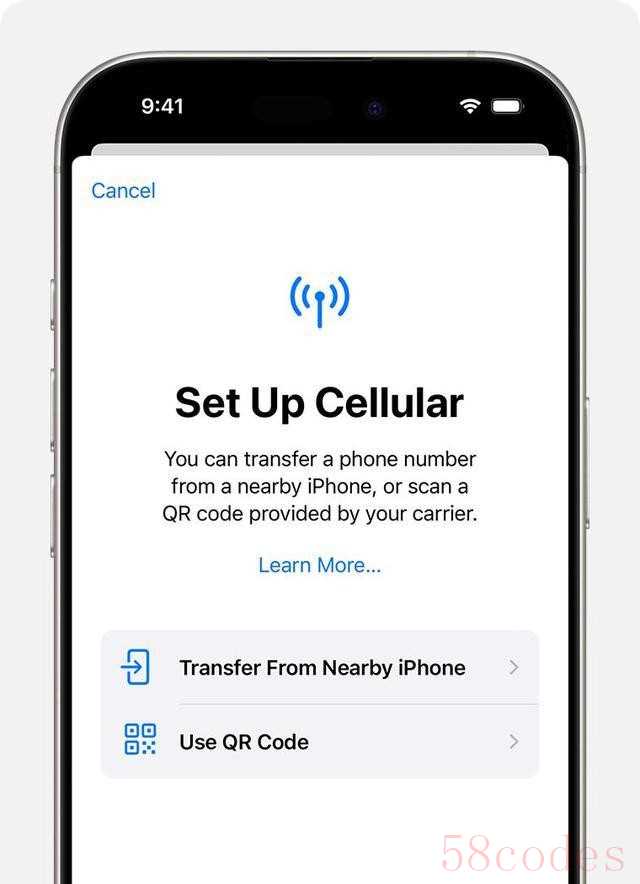

如果你在国外需要办当地号码,流程简单到不行。打开手机设置,找到添加eSIM的地方,用手机摄像头扫一下海外运营商给的二维码,配置文件自动下发到手机,然后把数据流量切换过来,整个过程不超过三分钟,从连上机场Wi-Fi到能打电话。

有些国际旅客在出国前就能买好当地的eSIM,飞机一落地,立刻就能接电话发信息,不用再折腾漫游套餐或找地方办卡。这就是正常的eSIM该有的样子。

国内用户对比起来,感觉像在用两个世界的东西。一边是一键激活,一边是要跑营业厅。差别这么大,难怪有人吐槽。

运营商为什么这样做

归根结底,问题出在对风险的不同认知。用实体SIM卡时,卡片本身就像一个物理锁,SIM卡要是被挪到别人手里,那张实体卡也跟着走。但eSIM不一样,它就是手机里的一段数据,复制、转移、分享都很容易,一张图片就够了。

运营商的真实考虑是eSIM配置太容易复制转移,号码可能被挪作他用,这种风险是实体卡时代根本没有的。所以他们把开通、转移、修复这些关键环节都留在线下,所有操作必须有人工确认,确保号码掌握在真正的主人手里。

这不是技术做不到,而是体系不敢放松。实体卡要是流向坏人,至少还需要一张物理卡片;eSIM只要一张截图就能造成问题,防范起来自然更严格。

其实有办法改进

运营商已经在实体卡的业务上用过成熟的办法了。寄到家的实体卡,收到以后要在手机上拍照认证,确认是本人激活,然后才能用,这套系统几年前就有了。为什么这套能用在卡片上,就用不了线上eSIM的开通和转移呢。

要说真正离不开线下的环节,也就那么几个,比如冻结号码、补办、过户这类涉及号码所有权的事,这些确实需要人来最终拍板。但日常开通和转移根本用不着。随着运营商内部系统的统一,eSIM的开通转移是完全可以转到线上的,问题只是还没有这样去做。

eSIM最终会怎样

国内手机品牌已经对eSIM感兴趣了,十一月会有不少新产品支持eSIM。这个方向走不回头。eSIM的普及意味着更多不能插卡的设备,比如各种智能硬件,都能长期联网,在现在的AI时代这很重要。

从更大的角度看,入网方式改变之后,整个通信体系也会跟着变。现在通信是以号码为单位,但离不开实体卡。eSIM时代,套餐可以脱离实体卡的束缚,号码在不同设备间转来转去就像换个手机浏览器一样简单。将来激活号码的方式可能就像登录账号,直接用就行,不需要折腾什么硬件。

现在的麻烦只是过渡阶段。iPhone这次把eSIM目前存在的所有问题都暴露出来,也给运营商指出了要改进的方向。等到开通转移真的搬到线上那一天,eSIM就会从一个有争议的配置变成标准配置,跟当年的NFC、VoLTE一样成为常见功能。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏