“家门口”的噪声问题,如空调滴水、广场舞高音、建筑施工等,确实给居民生活带来很大困扰。破解这些噪声问题需要多方面的努力,结合"技术、管理、沟通和社区参与",才能找到有效的解决方案。以下是一些具体的建议:

"一、 针对不同噪声源的具体措施:"

1. "空调滴水噪声:"

"安装/改造空调外机:"

"加装排水管:" 这是最直接有效的方法。确保排水管有足够的落差,顺利将水排走,避免滴水声。

"使用防水罩/挡水板:" 在外机上方或周围安装合适的防水罩或挡水板,引导水流向排水管,减少滴落到地面的声音。

"选择低噪音外机:" 在购买新空调时,选择噪音较低的型号。

"保持排水系统畅通:" 定期检查和清理排水管,防止堵塞导致水溢出或发出异响。

"居民行为规范:" 确保空调安装位置和排水管走向符合规范,避免因安装不当产生额外噪音。

2. "广场舞高音(广场舞音乐声):"

"规范广场舞活动时间:"

"社区/物业制定规定:" 明确广场舞允许的时间段(例如,工作日傍晚、周末

相关内容:

白天震耳欲聋的装修噪声、晚上持续不断的广场舞高音、窗外此起彼伏的车辆喇叭声……随着人口密度增大,商业和文化娱乐等活动增多,来自社会生活方面的噪声已成为影响人们“家门口”环境的主要问题。为解决身边的噪声污染,各地政府从细节处理上进行探索尝试。

社区微治理

营造和谐安静的生活环境

北京市朝阳区在基层社区创新性开展微治理,取得了较好的降噪效果。

枣营北里是北京朝阳区的一处老旧小区,这里的楼层高,居住人口密度大。夏天由于家家户户开空调,空调滴水产生的噪声,竟然成了一个困扰生活的难题。

朝阳区麦子店街道枣营北里社区居民 夏策芳:一家安两个空调,一共18层,等于36个。空调水滴到下面原来的铁板,声音集中在一块,夜深人静的时候,声音特别大。

记者在一户窗台下,模拟空调滴水的声音,发现噪声数值竟然达到了70多分贝。

社区工作人员创造性地在铁板上铺上了人造草坪,滴水产生的噪声一下子降了20多分贝,达到50分贝左右。

只用一块小小的草坪,就解决了困扰居民的生活噪声。像这样针对群众反映的“急难愁盼”噪声治理诉求,朝阳区生态环境部门进行了系统梳理,力争让每一片街区达到安宁和谐。

朝阳区生态环境综合执法大队队长 翁广达:比如井盖儿的一些降噪措施,道路交通减速的一些治理措施等等,通过一些微治理措施,为居民营造比较和谐、良好安静的生活环境。

日常生活中,家里的孩子要弹琴,但旁边的邻居要安静,双方因为噪声产生的矛盾,常常成为邻里纠纷的“导火索”。惠新西街小关北里社区推出了共享“公益琴房”项目,有需求的居民只要提前扫码预约,就能进入琴房练琴,实行分时计费。

朝阳区惠新西街小关北里居民 王书堃:把门一关,屋里也有空调,挺暖和,而且独立空间也不吵别人。

健身娱乐,是社区里的另一种噪声。香河园街道西坝河中里社区在小区广场装上了定向音响,还在羽毛球场、乒乓球场周边加装了隔音屏,对噪声实现空间阻隔。

朝阳区香河园街道西坝河中里社区党委书记 杨辰:通过设置弧形的隔音板,最大程度来降噪。让所有的空间共享使用起来,同时不再去打扰到别人,到现在为止,我们达到了噪声问题的零投诉。

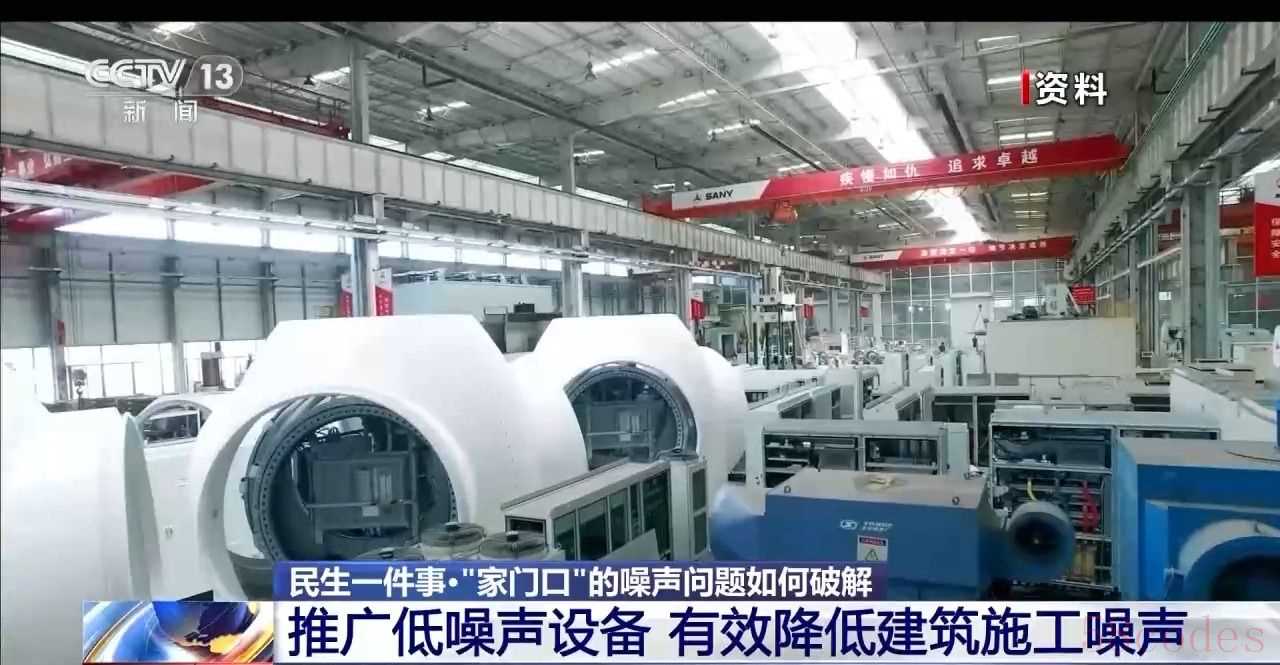

推广低噪声设备

有效降低建筑施工噪声

城市要发展,环境要改善,建筑施工活动不可避免。报告显示,2024年由建筑施工带来的噪声投诉约为131.8万件,占比达22.4%,虽然对比上年降低了1.7个百分点,但不可否认,各种挖掘、敲打、搅拌以及机器运转的轰鸣声等施工噪声还是对居民的日常生活带来很大困扰。如何更有效地消除施工带来的噪声呢?

在浙江省杭州市临安区的一处建筑工地,几名工人在浇筑混凝土的导墙、构造柱。虽然身处施工现场,但噪声并不是很大。

施工项目负责人 贺焕刚:我们现在用的新降噪振动棒,它施工中产生的噪声,现在是71.7分贝。而以前传统的振动棒,可以达到100分贝以上。

工作人员介绍,新的降噪振动棒改变了以往电机外挂的形式,将电机内置在了振动棒里面,还采用了橡胶垫隔开了里面的振动设备,又进一步减少了机械摩擦带来的施工噪声。

不仅如此,噪声较大的水泥叠合板、过道楼梯等现场浇筑环节,也被挪进预制工厂里统一生产,然后再运回工地进行拼装,这样又减少了很多施工噪声。

工业和信息化部、生态环境部、住房和城乡建设部、市场监管总局四部门加强源头管理,推广低噪声施工设备,淘汰容易产生噪声污染的落后施工工艺和生产设备。2024年12月,四部门联合发布新一批《低噪声施工设备指导名录》,8种类型63个型号的低噪声挖掘机、压路机、混凝土泵车等施工设备入选。住房和城乡建设部还明确在一般工业建筑和民用建筑中,不得使用噪声较大的“灌注桩头直接凿除法”工艺等。

中国环境监测总站正高级工程师 李宪同:建筑施工噪声发生的环节,主要集中在打桩、运输货物以及切割、挖掘等。要从源头上去降噪,减少噪声源的产生,特别是住建部门、生态环境部门、城管等多部门要联合监管,推进施工噪声管控。

绘制“噪声地图”

科技助力守护城市宁静

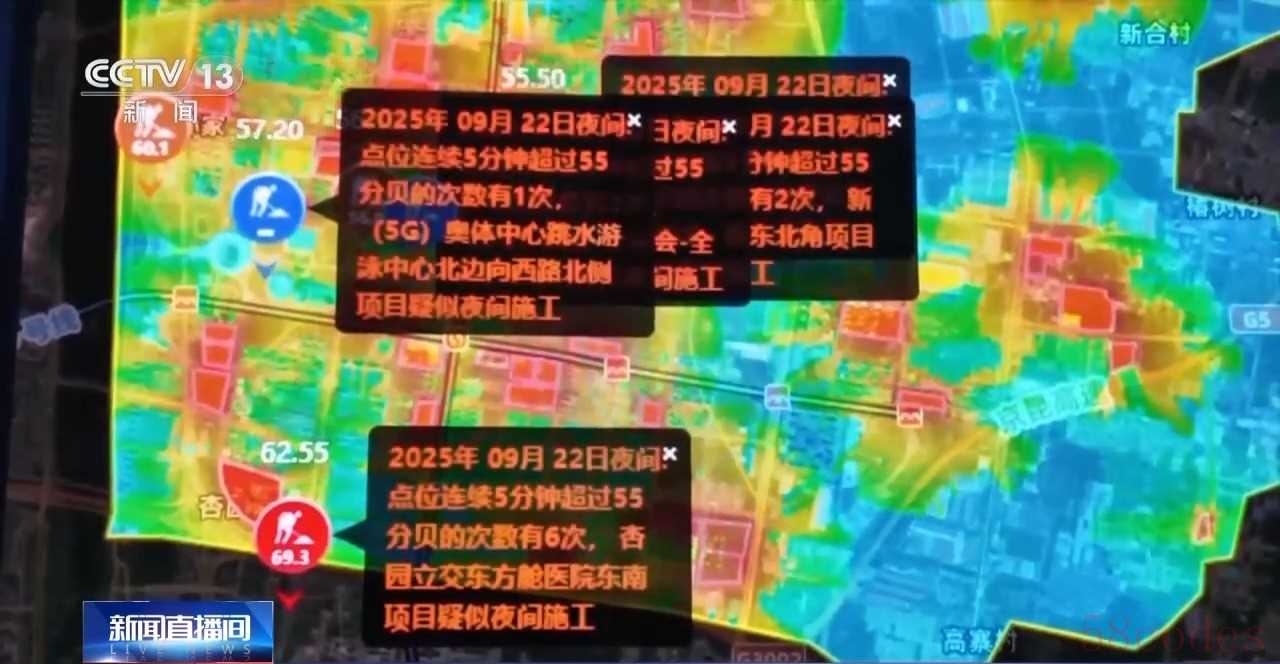

噪声看不见、摸不着,还具有瞬时性、分散性特点,管理起来难度很大。生态环境部从2023年起,在陕西西安、湖北武汉等7城市开展噪声地图的应用试点工作,力图通过直观、可视化的管理方式,对噪声污染实行精准溯源、科学防控。

在陕西省西安市浐灞国际港,生态环境局工作人员在噪声地图管理系统上,发现最近又有几个施工工地的噪声监测数值出现了超标。经过现场了解,这处施工工地噪声超标的主要原因,是施工过程中的大型机械撞击和切割所致。

记者观察到,这张噪声地图汇集了浐灞国际港全部90套噪声自动监测站的上传数据以及群众投诉的热点范围,24小时全天候监测,数据每分钟更新。颜色越红,代表噪声污染程度越高。

西安市生态环境局大气环境处工作人员 张彤:我们有实时报警的机制。当某一个工地的噪声值报警之后,会派相关执法人员到现场去制止噪声污染行为。

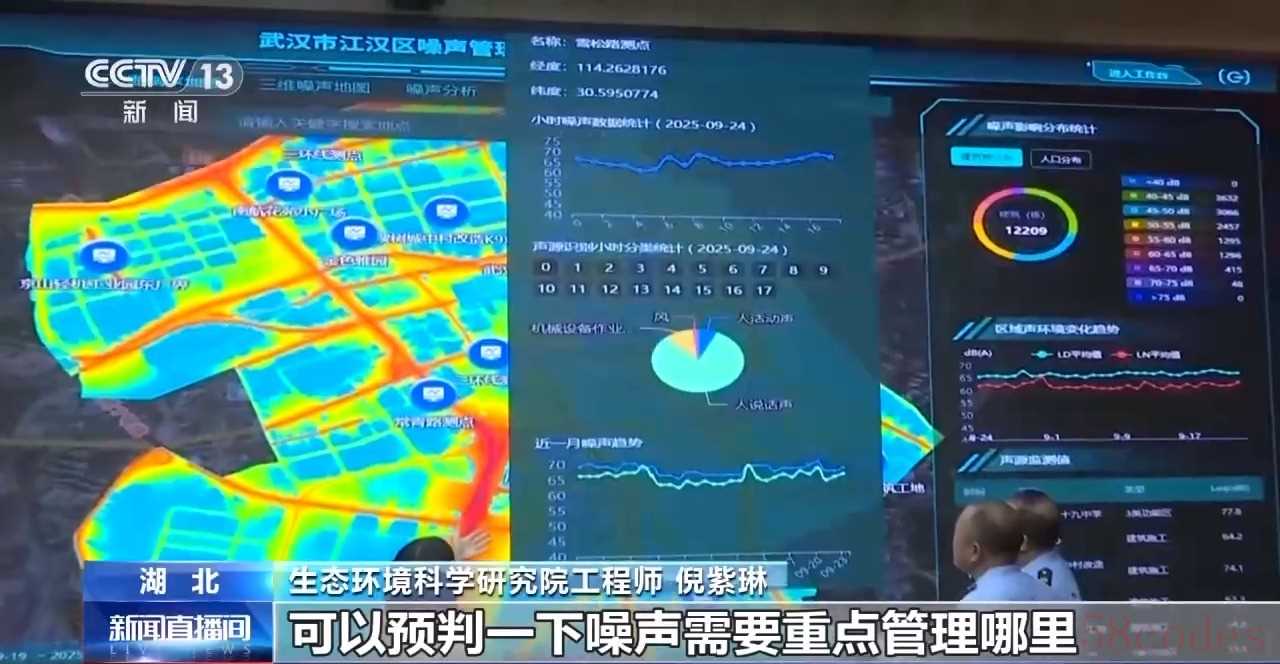

湖北省武汉市江汉区的噪声地图应用系统,通过气象监测、AI分析、三维模拟等,除了对噪声动态的溯源追踪,还能实现精准预判。

生态环境科学研究院工程师 倪紫琳:可以预判噪声需要重点管理哪里,还有声源识别的功能,可以判断这个点位噪声数据的来源,为噪声污染防治提供数据支撑。

除了7个试点城市,北京、天津、上海、重庆等20多个城市目前也在探索开展噪声地图的应用示范工作,全国各类噪声地图的覆盖面积已超过4400平方公里。

中国环境科学学会环境噪声防治专业委员会副主任委员 户文成:下一阶段我们觉得应该通过AI技术、大数据技术的结合,让噪声地图更加智能化、科学化,要让噪声这种看不见、听得到的污染,在噪声地图上都能展示出来。(总台记者 蒋晓平 杨永青 冯成 方良 武汉台)

原标题:空调滴水、广场舞高音、建筑施工……“家门口”噪声问题如何破解?

来源:央视新闻客户端

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏