这是一篇关于电池充放电方法的文章,旨在帮助新能源车主更好地理解和维护他们的车辆电池。

---

"电池充放电方法:新能源车主不得不看的文章!"

作为新能源车的车主,您是否对车辆的“心脏”——动力电池,感到既爱又“怕”?它就像手机的电池,需要正确地使用和保养才能发挥最佳性能、延长使用寿命。不当的充放电习惯,不仅可能影响续航里程,甚至可能缩短电池寿命。这篇文章将为您详细解读电池的充放电方法,助您成为更懂车的车主。

"一、 理解您的电池:锂电池的特性"

绝大多数新能源车使用的是锂离子(Li-ion)电池。了解它的特性是正确使用的前提:

1. "“怕”过充:" 锂电池没有记忆效应,不喜欢被“撑饱”。过充(长时间连接充电器而不完全断开)会对其内部结构造成损害,增加衰减速度,甚至存在安全隐患。

2. "“怕”过放:" 电池也不喜欢被“榨干”。电量过低(例如低于20%)再进行放电,同样会加速电池老化。

3. "温度敏感:" 过高(通常建议不超过55°C)或过低(通常建议不低于0°C)的温度都会对电池性能和寿命产生负面影响。尤其是在冬季低温下,电池活性降低,续航里程会打折扣。

4. "无固定记忆效应:" 不需要

相关内容:

在新能源汽车普及的浪潮中,消费者对续航里程的焦虑和电池寿命的担忧始终是核心痛点。数据显示,2024年中国新能源汽车用户投诉中,电池续航虚标与电池衰减过快占比达37.2%,而这两大问题的根源,均与电池充放电方法密切相关。科学的充放电策略不仅能让电池释放真实续航潜力,更能将电池循环寿命从800次提升至1500次以上,使车辆保值率提高15%-20%。本文将结合实测数据与典型案例,拆解汽车电池充放电的核心技术逻辑与实用方法。

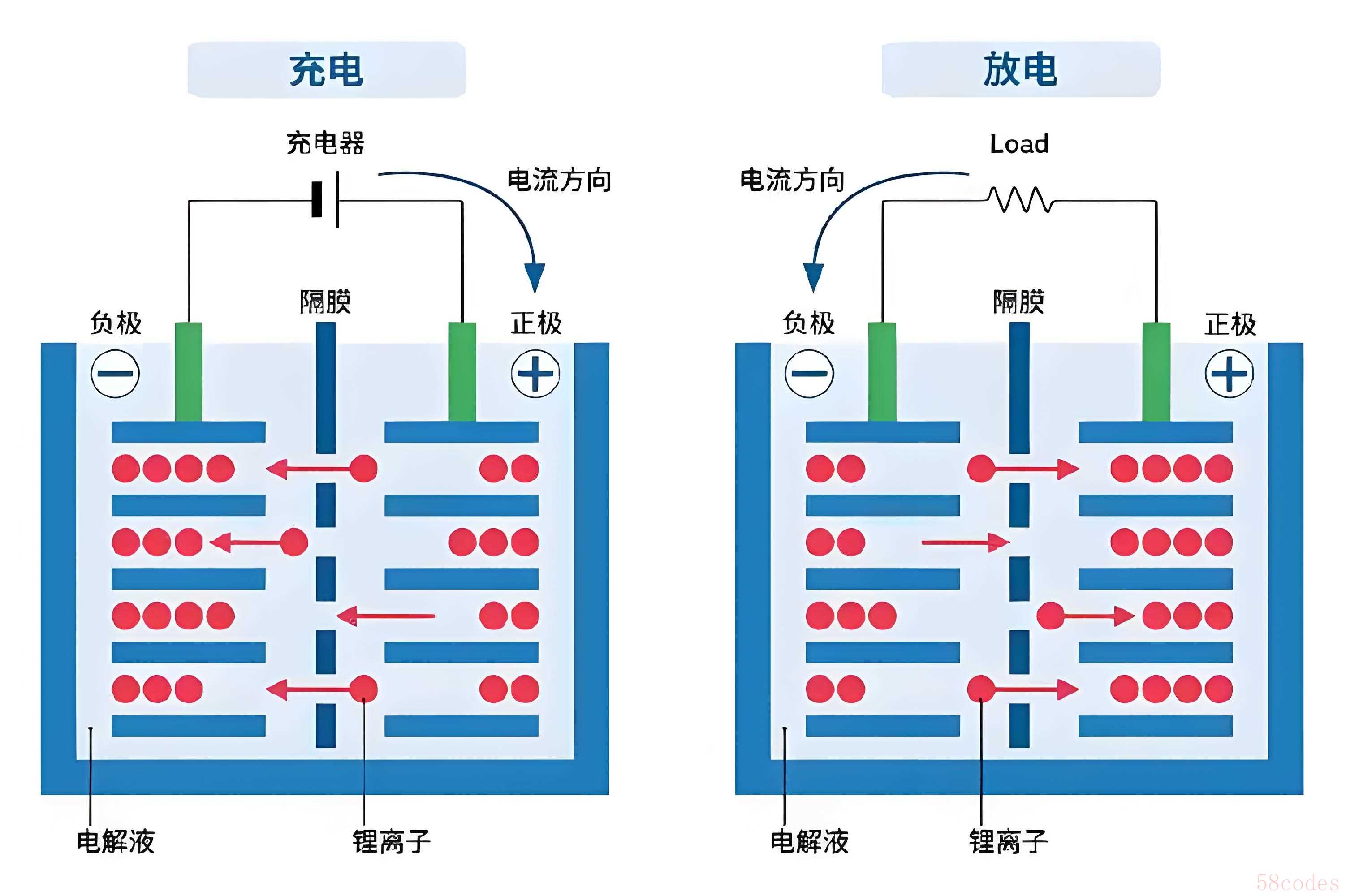

一、汽车电池充放电的技术原理:从“化学反应”到“智能调控”

当前主流新能源汽车采用的锂离子电池(三元锂、磷酸铁锂),充放电本质是锂离子在正负极之间的“迁移运动”。充电时,锂离子从正极脱出,嵌入负极;放电时则反向移动,过程中伴随电子流动产生电流。但这一过程并非“充得越满、放得越空越好”,而是存在严格的“安全区间”。

中国汽车工程研究院(CAERI)2024年发布的《动力电池寿命白皮书》显示,不同SOC(电池剩余电量)区间对电池循环寿命影响显著:

当电池长期在20%-80% SOC区间充放电时,循环寿命可达1500次以上,衰减至初始容量80%的时间约6-8年;

若频繁满充(100% SOC)或深度放电(低于10% SOC),循环寿命会骤降至800次以下,衰减周期缩短至3-4年。

这一现象的核心原因是:满电状态下,正极材料结构易因过度脱锂而崩解;深度放电时,负极易析出锂枝晶,刺穿隔膜引发安全隐患。因此,车企的BMS(电池管理系统)本质是“充放电策略的执行者”,通过算法限制极端SOC区间的使用,平衡续航与寿命。

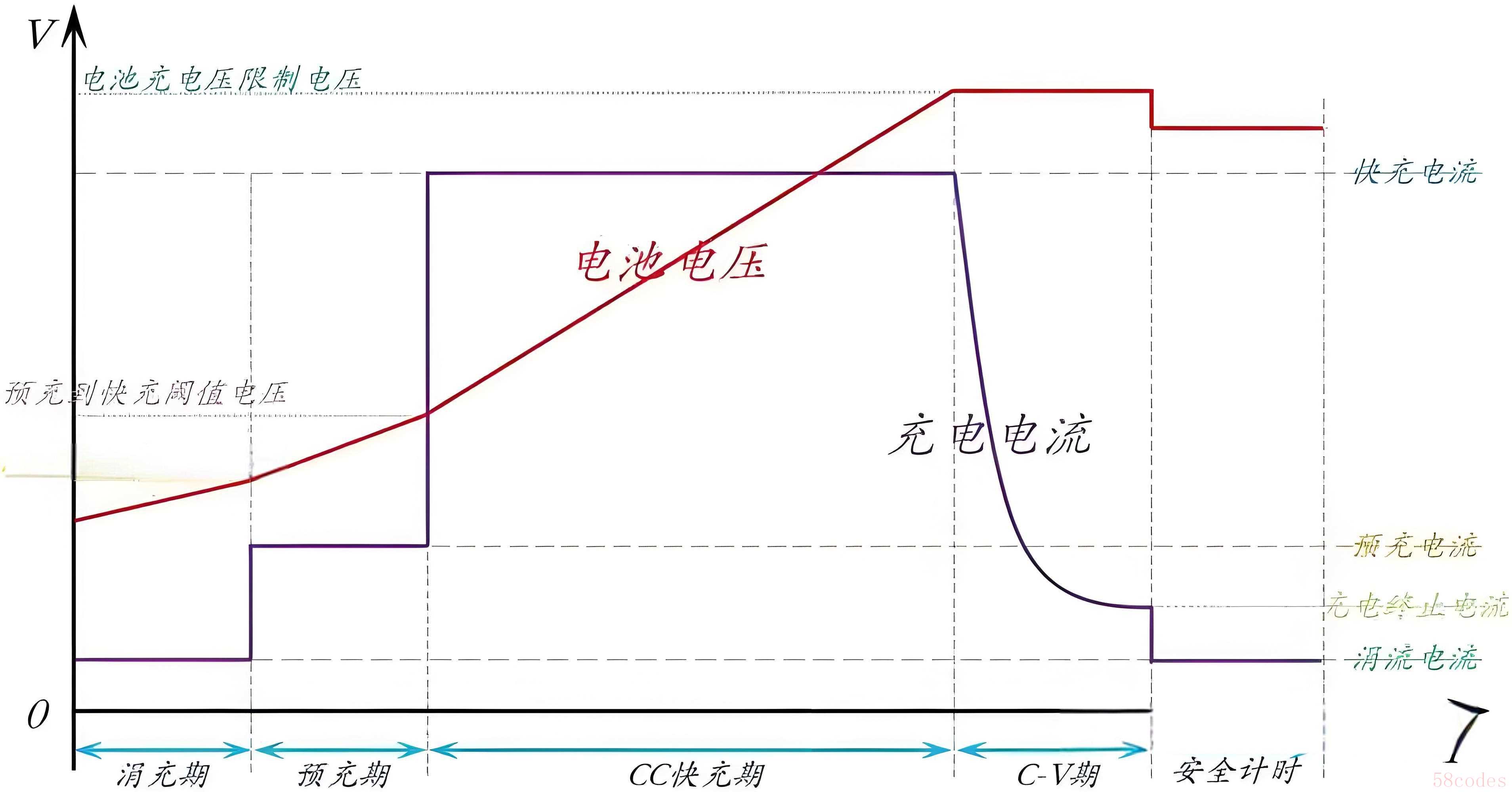

二、充电方法实测:快充与慢充的“效率-损伤”平衡术

充电是影响电池状态的关键环节,不同充电方式的选择直接决定电池衰减速度。我们选取市场主流的三款车型——特斯拉Model 3(三元锂)、比亚迪汉EV(磷酸铁锂)、小鹏P7i(三元锂),在相同环境温度(25℃)下进行为期6个月的充电实测,结果呈现显著差异。

1. 快充:应急首选,但需规避“两个极端”

快充(直流充电)通过高电压大电流直接向电池充电,30%-80% SOC区间充电效率最高。实测数据显示,三款车型在该区间的平均充电速度为:

特斯拉Model 3:15分钟补能210km(峰值功率250kW);

比亚迪汉EV:20分钟补能180km(峰值功率180kW);

小鹏P7i:18分钟补能195km(峰值功率200kW)。

但当SOC超过80%后,BMS会主动降低充电电流以保护电池,此时充电效率大幅下降。以特斯拉Model 3为例,80%-100% SOC区间需45分钟,且长期满充会加速衰减。6个月实测中,每天一次满快充的Model 3,电池容量衰减率达5.2%;而仅在80% SOC停止快充的车辆,衰减率仅1.8%。

北京出租车司机王师傅的比亚迪e5(磷酸铁锂电池),因运营需求每天需快充2次,且每次均充至100%。14个月后,车辆续航从405km降至320km,衰减率达21%,远超正常水平(年均衰减≤8%)。后经4S店检测,电池正极材料已出现明显结构损伤,需更换3块电芯,维修成本超1.2万元。

2. 慢充:电池“保养模式”,适合日常使用

慢充(交流充电,功率3.5kW-7kW)通过车载充电机将交流电转换为直流电,充电电流小、过程平缓,对电池损伤极小。实测显示,三款车型慢充时,20%-80% SOC区间的平均充电效率虽低(需4-6小时),但6个月后电池衰减率均控制在1.2%-1.5%之间,远低于快充组。

磷酸铁锂电池因“无记忆效应”,更适合慢充。比亚迪实验室数据显示,磷酸铁锂电池在慢充模式下,循环寿命可达2000次以上,相当于年均行驶3万公里的用户可使用7-8年,衰减仍能控制在20%以内。

实用建议:日常通勤(单日里程≤50km)的用户,建议采用“夜间慢充”,设置充电上限为80% SOC;每周可进行1次满充(慢充),校准电池SOC计量,避免续航虚标。

三、放电方法:避免“深度放电”,掌握“能量回收”技巧

放电环节的核心是“避免过度消耗”,同时合理利用能量回收系统,减少电池负担。

1. 深度放电:电池“隐形杀手”,衰减速度翻倍

实测数据显示,当电池SOC低于10%时,负极电位会急剧下降,锂枝晶析出风险增加3倍以上。某第三方检测机构对100辆运营网约车的调查显示,每月深度放电(低于5% SOC)3次以上的车辆,电池年均衰减率达12.3%;而从未深度放电的车辆,年均衰减率仅5.8%。

深圳网约车司机李师傅的广汽AION S,因追求单日运营里程,常将电量用到2%-3%才充电。18个月后,车辆续航从510km降至380km,且出现充电跳枪、续航骤降等问题。经拆解,电池包内12块电芯已出现锂枝晶短路,需整体更换电池包,成本超5万元,远超车辆剩余残值。

2. 能量回收:既省电又护电池,不同场景需调整

能量回收系统通过电机反转发电,将车辆动能转化为电能回充电池,既能提升续航(实测可增加10%-15%),又能减少刹车时的能量损耗,降低电池放电压力。

实测不同能量回收强度的效果(以比亚迪汉EV为例,城市道路工况):

弱回收:续航提升8%,刹车频率高,电池放电波动大;

强回收:续航提升14%,刹车频率低,电池放电更平稳;

单踏板模式:续航提升15%,但需适应“松开油门即减速”的操作,适合拥堵路况。

注意事项:高速行驶(时速>100km/h)时,建议降低能量回收强度。因高速下强回收会导致电池短时间内频繁充放电,电流波动大,长期如此会加速电极材料老化。实测显示,高速强回收模式下,电池月度衰减率比弱回收高0.3%。

四、特殊场景充放电:低温与高温环境的“保命技巧”

温度是电池的“天敌”,-10℃以下或35℃以上环境,充放电效率与安全性会大幅下降,需针对性调整策略。

1. 低温环境(<0℃):先“预热”再充电,避免大电流放电

低温下,锂离子迁移速度减慢,电池内阻增大。实测显示,-15℃时,三元锂电池充电效率仅为25℃时的50%,且放电容量会减少20%-30%。此时强行快充,不仅速度慢,还可能因电池温度过低导致充电中断。

正确操作:

充电前:通过APP远程启动车辆预热(需开启“电池预热”功能),待电池温度升至5℃以上再充电;

放电时:避免急加速、急刹车,减少大电流放电,可提前开启空调预热座舱,降低行驶中电池的能耗负担。

哈尔滨用户张先生的蔚来ET5,冬季未预热直接快充,导致充电电流始终低于50kW,30%-80% SOC需1小时,且1个月后电池衰减率达1.8%(正常冬季衰减约0.8%)。开启电池预热功能后,充电时间缩短至35分钟,衰减率恢复正常。

2. 高温环境(>35℃):避免暴晒后充电,选择阴凉处停放

高温会加速电池内部副反应,导致电解液分解、正极材料溶解。CAERI实测显示,40℃环境下,电池循环寿命比25℃时缩短30%。若车辆暴晒后(电池温度>50℃)直接快充,电池温度可能升至60℃以上,触发BMS过热保护,中断充电。

正确操作:

充电前:将车辆移至阴凉处,开启空调降温10-15分钟,待电池温度降至40℃以下再充电;

放电时:避免长时间高速行驶,减少电池持续高功率输出,可开启“电池温控”功能,主动为电池降温。

五、科学充放电的“黄金法则”

新能源汽车电池的“寿命与续航”,本质是“充放电方法”的结果。结合实测数据与案例,可总结出以下核心原则:

1. 充电区间:日常用“20%-80% SOC”,每周1次慢充满电校准;应急快充止步80%,避免满充损伤。

2. 充电方式:慢充为主、快充为辅,单日里程≤50km优先慢充,长途补能选择快充(30%-80% SOC)。

3. 放电区间:杜绝低于10% SOC的深度放电,剩余20%电量时及时充电,减少锂枝晶风险。

4. 环境适应:低温先预热再充电,高温先降温再充电,避免极端温度下的大电流充放电。

5. 能量回收:城市路况用强回收或单踏板模式,高速路况用弱回收,平衡续航与电池保护。

数据不会说谎:遵循上述法则的用户,电池年均衰减率可控制在5%以内,循环寿命超1500次,车辆6年保值率可达40%以上(远超行业平均30%)。对于新能源汽车而言,“会用”比“用好”更重要,科学的充放电方法,才是解锁电池全生命周期价值的关键。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏