这种说法听起来很诱人,但"通常是不准确的,甚至可能是有害的"。手机的运行速度受多种因素影响,简单关闭一个开关并不能解决根本问题。

让我们分析一下:

1. "“垃圾”是什么?"

"缓存数据 (Cache Data):" 应用程序为了快速重新加载信息而存储的数据。清理缓存可以暂时释放空间,有时能让应用感觉更快,但这并非“垃圾”。

"临时文件 (Temporary Files):" 系统或应用运行时产生的临时文件。

"下载的文件 (Downloaded Files):" 应用程序、照片、视频、音乐等。

"旧的或不再使用的应用/文件 (Old Apps/Files):" 安装很久但不再使用的应用程序及其数据。

"系统日志/后台进程 (System Logs/Background Processes):" 系统运行产生的日志,后台应用占用的资源。

2. "哪个“开关”?"

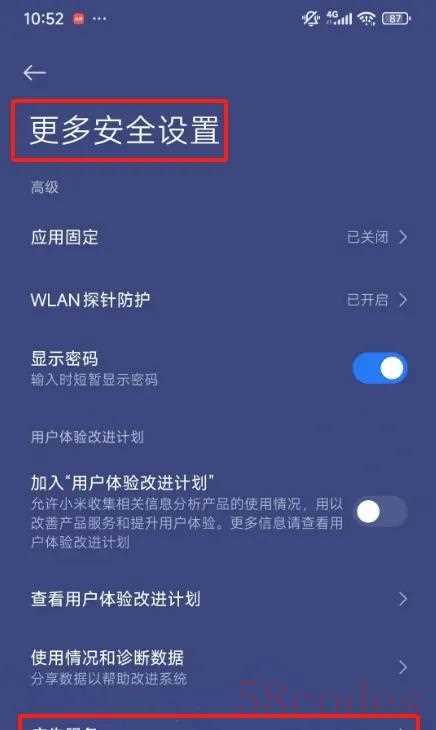

"后台应用限制 (Background App Restrictions) / 自由度 (Freedom):" 这是最有可能被提及的“开关”或设置。它控制应用在后台运行的程度。

"关闭这个开关(允许更多后台活动)":

"可能让某些需要持续运行功能的应用(如地图、消息推送)工作更顺畅。"

"但很可能会显著增加电池消耗。"

相关内容:

现代手机用户普遍关心如何让手机更快更省电、更安全、更耐用。2023年的最新趋势显示,手机系统、广告追踪和电池管理都迎来了重大的更新,这些变化背后隐藏着提升用户体验的努力,也带来一些新的挑战。

Android 14和iOS17的更新明确开始限制后台应用的运行,旨在减少无用的后台耗电。

比如Android引入的“限制性应用待机模式”,会让长时间未被使用的程序进入深度休眠状态,预防应用“偷偷耗电”。

这意味着平时关掉后台应用已经不是唯一解法,系统会主动帮忙管理,用户只需在权限设置中适当调整即可。

与此同时,跨应用广告追踪技术的演进也在悄然发生。

新的技术如SKAdNetwork和PrivacySandbox虽然强调隐私保护,实际上却带来了系统资源的额外消耗。

有研究指出,为了追踪广告效果,这些技术会持续占用一定的处理能力即使在关闭个性化广告后,系统缓存也会堆积大量数据。

定期清理缓存变得尤为重要,不然反而增加手机负担。

手机制造商还引入了智能充电保护功能。

华为、小米、OPPO等品牌在新机里加入了学习用户充电习惯的AI算法,能在充电到80%时自动停止,保护电池,延长其使用寿命。

这一功能原本只在高端机型中见到,现在在中端机型也逐渐普及。

保持良好充电习惯,比如在20%-80%的范围内充电,比起一味追求快充更能延长电池的“抗老化”能力。

此外,用户也应跟进一些新的优化做法。

应用方面,使用轻量版微信或其他常用程序能显著减少内存使用。

在日常中每周重启手机,不仅可以清除临时缓存,还能解决一些潜在的系统卡顿。

云存储方面,将照片、视频存放在云端,不仅节省手机空间,还能保障重要资料的安全。

这样,即使换机或出现问题也能更快恢复。

值得注意的是,2023年的统计报告显示,智能手机的平均使用寿命已延长到3.5年,合理的系统优化和维护可以让中端手机使用时间再延长一年甚至两年。

用户不必盲目追求每年换新,学会正确维护,才是保持手机流畅的根本。

如此看来,手机的优化已进入“主动管理”的新时代。

合理使用新技术,培养良好的习惯,才能真正实现“手机快、省、耐用”的目标。

毕竟,好用的手机,不只靠配置,更靠日常的细心维护。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏