保护个人隐私非常重要,以下是一些建议,帮助您保护个人隐私,并解除授权过的应用与小程序的权限:

1. "了解隐私设置":首先,了解您所使用设备的隐私设置。无论是手机、电脑还是其他智能设备,它们通常都有一系列隐私设置,允许您控制应用和小程序对您的个人信息的访问权限。

2. "审查权限请求":在安装或授权应用和小程序时,仔细审查它们请求的权限。如果您不确定某个权限是否必要,可以拒绝或延迟授权。

3. "定期清理权限":定期检查已授权的应用和小程序,并撤销那些不再需要或不再使用的权限。这可以帮助防止您的个人信息被滥用。

4. "使用隐私保护工具":考虑使用隐私保护工具,如VPN、加密浏览器或隐私保护应用,来增强您的在线隐私和安全性。

5. "保持软件更新":确保您的设备操作系统和应用程序都是最新版本。更新通常包含安全补丁和隐私改进,有助于保护您的个人信息。

6. "谨慎分享信息":在社交媒体、在线论坛或其他在线平台上分享信息时,要谨慎。避免分享过于个人化的信息,如家庭地址、电话号码或财务信息。

7. "使用强密码和多因素认证":为您的账户设置强密码,并启用多因素认证。这可以增加他人访问您账户的难度,从而保护您的个人信息。

8. "教育自己":了解

相关内容:

“一键解除授权”按钮都摆在那儿了,可信息还是偷偷往外跑,像关不紧的水龙头,滴滴答答。

刚删的App,第二天又能收到它的短信,名字一字不差,吓人一跳。

别怀疑,不是见鬼,是“SDK静默授权”在暗处续命——你这边跟A分手,它那边早把钥匙塞给B、C、D,连锁反应,根本停不下来。

先说点新鲜的。

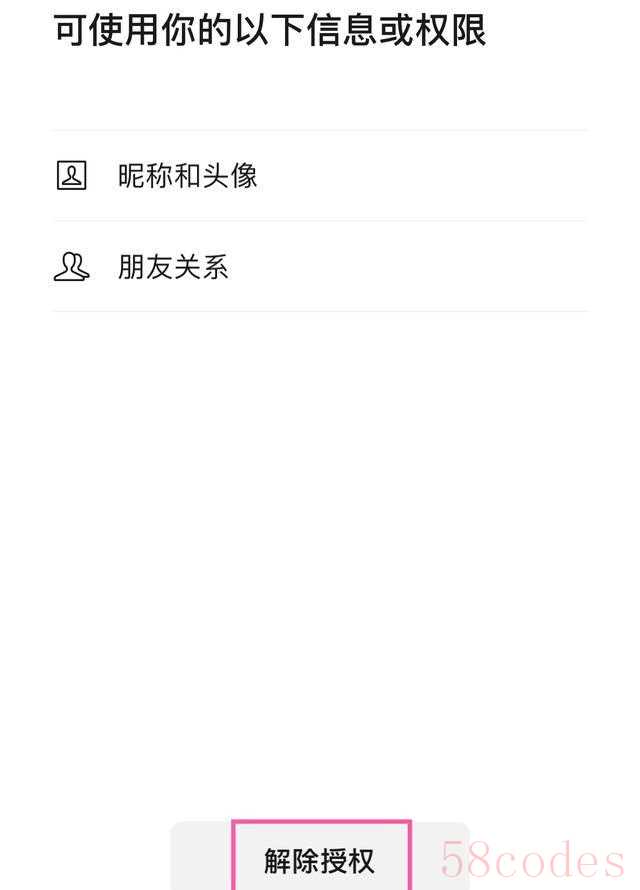

微信悄悄上线“授权考古”功能,滑到设置→隐私→授权管理→历史记录,五年前的老相好全在列表里躺着,打游戏的、测星座的、拼团购的,一个不少。

最扎心的是,有些App图标都认不出来了,可人家还牢牢握着你的头像、手机号、甚至好友列表。

批量解绑一次只能勾十个,手指点麻了才删完,像给前任们群发“别再联系我”。

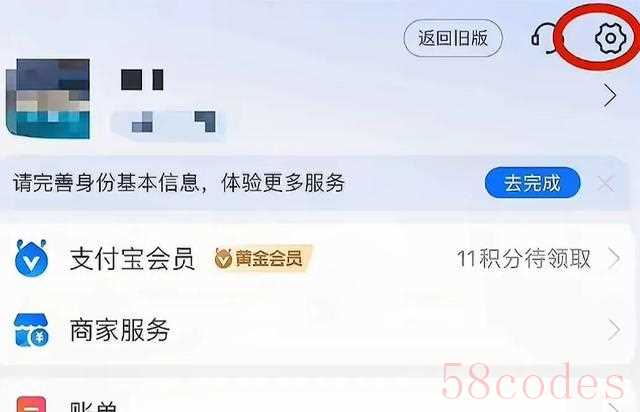

支付宝更鸡贼,搞了个“风险评分”,颜色越红代表越危险。

点开一看,某记账软件居然偷偷开了“人脸识别”权限,评分直接飙到90,红得发紫。

解绑前还得再刷一次脸,仿佛在对你说:“看清楚,是谁先背叛谁。

”

安卓12以上用户,去设置→隐私→权限管理器,能看到“后台偷偷醒来”的排行榜。

有位同事凌晨三点被某新闻App唤醒了二十七次,手机电量曲线像心电图,吓得他直接关掉“自启动”,世界瞬间安静。

iOS党也别得意,App隐私报告里一样精彩:某外卖软件七天里定位了八百多次,比男朋友查岗都勤快。

可就算这样,还是漏网。

“授权链”听过没?

用微信登录过B,用B又授权给C,C再拉上D,一条绳上的蚂蚱。

你把B踢出朋友圈,C和D还在小群里嗨,信息转手套现,广告精准得令人发指。

上周就有人吐槽,刚在A平台搜了“ porcelawyer”,B平台立刻推送“情感挽回”直播课,时间点卡得死死的,像被扒光衣服站在马路中间。

所以,别指望一次“大扫除”就能永绝后患。

把检查授权写进季度待办,跟洗牙一样养成习惯;

金融、社交、输入法这三类App,权限能收就收,别心疼;

看到“长期未使用”直接判死刑,别留旧情;

发现解绑后还能收到短信,立刻截图去12321举报,别嫌麻烦,举报多了,它们才会疼。

最后说个玄学小技巧:

每月改一次微信、支付宝的“登录设备名”,把旧手机踢下线,顺带把“登录方式”里的第三方全关,只留手机号+密码。

虽然麻烦,但相当于给大门换锁,哪怕前任们还留着钥匙,也打不开新锁芯。

隐私这事儿,本来就是拉锯战,谁勤快谁赢。

别忘了,数据一旦跑出去,可没有“后悔药”在售。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏