新华视点关于网络心理诊疗的报道可能会探讨以下几个关键点:

1. "网络心理诊疗的兴起":随着互联网技术的发展,网络心理诊疗作为一种新兴的服务模式,越来越受到关注。它为人们提供了便捷的心理健康服务,尤其是在疫情期间,这种服务显得尤为重要。

2. "“助娃”作用":

- "便利性":网络心理诊疗可以让孩子在家就能接受专业的心理咨询服务,减少了外出就诊的不便。

- "隐私保护":对于一些不愿意公开讨论心理问题的孩子,网络诊疗提供了一个相对私密的环境。

- "及时性":网络诊疗可以快速响应孩子的心理需求,提供及时的心理支持。

3. "“坑娃”风险":

- "专业性问题":网络心理诊疗的质量参差不齐,可能存在缺乏专业资质的咨询师,导致诊疗效果不佳。

- "过度依赖":孩子可能过度依赖网络诊疗,而忽视了现实生活中的社交互动和情感交流。

- "网络安全":网络诊疗过程中可能存在隐私泄露的风险,尤其是在数据传输和存储方面。

4. "监管与规范":

- "行业规范":需要建立健全网络心理诊疗的行业规范,确保服务的专业性和安全性。

- "监管加强":相关部门应加强对网络心理诊疗的监管,打击非法诊疗行为,保护消费者权益。

5. "家长和孩子的态度":

- "家长":家长需要了解网络心理诊疗的利

相关内容:

视频加载中...

近年来,在网络直播间、短视频平台上,一些主播自称“心理咨询师”“家庭教育师”等,宣称可以“解决儿童青少年心理问题”。

这样的网络心理诊疗,在专业的心理医生看来,是将医学诊疗过程绝对化、简单化,容易引发家长出现自我否定、焦虑恐惧等情绪,产生不必要的心理负担。

一般而言,心理疾病须由具有执业资格的专业人员根据诊断标准进行判断,医生要综合考量症状的严重程度、持续时间、既往史、刺激因素等,还要与其他疾病进行辨别,这既要求专业知识,也需要临床经验。

随着科普与宣传的深入,儿童青少年心理问题日益受到重视。然而,对于许多不具备专业知识的家长而言,容易对网络上一些说法信以为真,此类直播间和短视频评论区不乏家长的求助留言。

宋女士说,她的女儿与同龄人相比较为内向,不爱说话,不爱交朋友,遇到挫折容易较长时间陷在悲伤情绪中。家人为此感到担心,于是她在刷到几位心理博主的直播间和视频后,购买了“心理训练课程”和“心理训练营”项目。

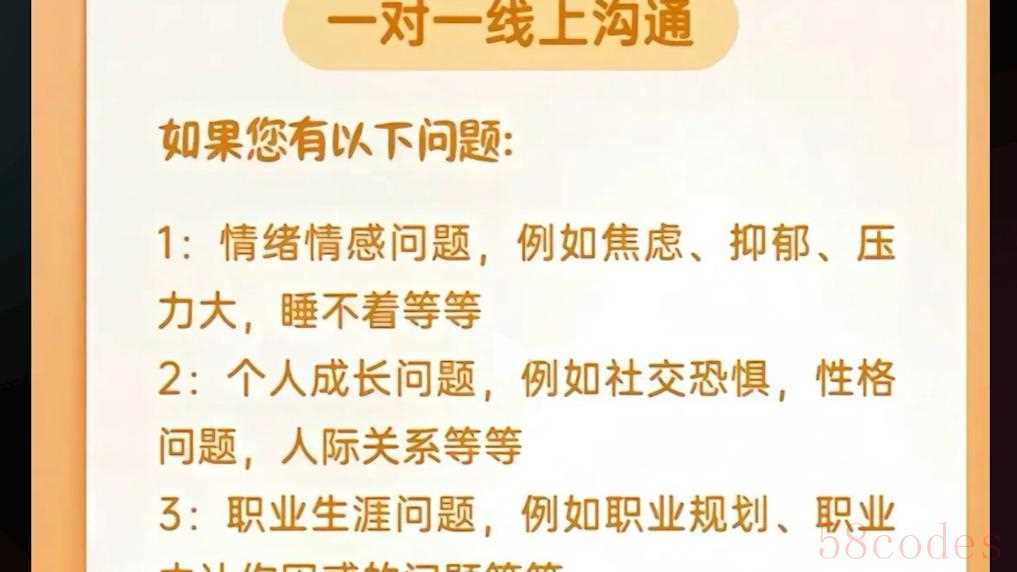

像宋女士一样的情况并不鲜见。记者调查发现,一些“网络心理诊疗”的视频和直播,先以ADHD(注意缺陷与多动障碍)、抑郁、焦虑、厌学等热门话题吸引关注,通过一系列的话术激起需求后,再推销课程、保健品、一对一咨询辅导等收费项目,甚至形成较为完整的链条。许多直播间都有非常明显的“加微信或群聊”等标识,主播也不断重复“先点关注,加上互助群”,在一些短视频的评论区,博主回复私信也在不断引导提问的网友“加私信”。

网络上“训练营”“体验营”“成长营”等课程产品,价格从十几元至几十元不等,销量多的达几百上千单。有的直播间售卖课程标榜“名师”,价格从299元到599元不等,销量不低。

受访专家表示,专业的心理科普视频确实能为家长提供家庭教育的参考,但一些以营利为主要目标的视频严重缺乏专业性,不仅起不到科普作用,反而会产生误导,甚至造成更严重的不良后果。这样的“乱投医”行为潜藏风险,轻者“治疗”后未见改善,严重者可能让本身存在问题的孩子症状加重,甚至导致心理疾病向更深程度发展。

经过多年来的发展,当前我国精神心理服务样式丰富多元,全国统一心理援助热线12356也已开通。此外,江苏等地已将部分心理治疗项目纳入医保支付范围。受访人士表示,纳入医保后,更多人开始知道心理治疗,也有条件接受相关治疗服务,有助于专业诊断服务走进千家万户。尽管如此,在旺盛的需求之下,专业人才短缺、获取渠道缺失等情况依然存在,“有心商家”便盯上家长的焦虑,以此牟利。

受访专家呼吁,公众要增强信息筛选和辨别能力,从正规渠道学习、了解相关知识,向专业的精神心理机构、医院等寻求帮助和支持,对网络上的相关视频和信息保持理性,不盲听盲信能据此“确诊”或“疗愈”。与此同时,应进一步健全社会心理服务体系,扩大心理健康服务供给,探索从社区、学校、网络等多渠道搭建专业科普平台,并持续加强对心理咨询、精神卫生等专业人才的培养和培训力度。

统筹:李杰、王健、李佳琳

编导:刘瑞娟

记者:黄凯莹、覃广华

包装:夏勇

配音:蔡紫涵

新华社音视频部制作

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏