相关内容:

生老病死,人生常态。顺应自然规律,人死后,身体也将以各种形式归于尘土。如果想打破“规律”,让遗体实现永久“保鲜”,有可能实现吗?

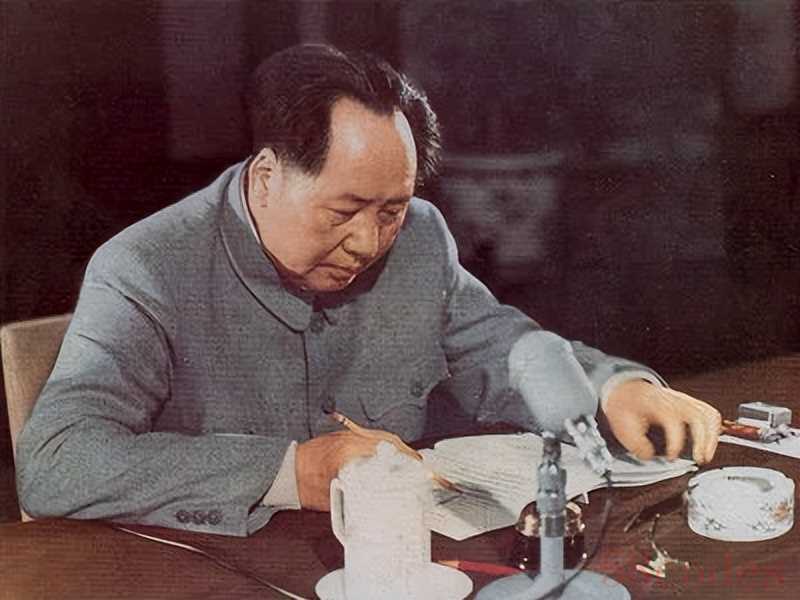

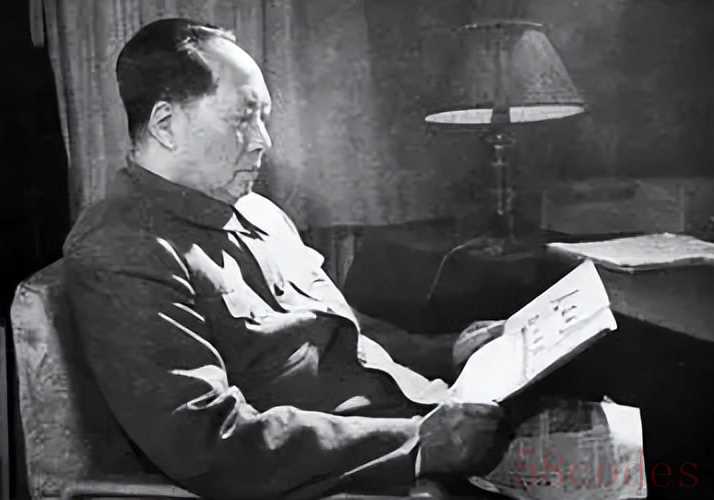

1976年9月9日0时10分,新中国最伟大的领袖毛泽东与世长辞。作为中华人民共和国的主要缔造者,毛泽东精神始终在延续。

人去世后,精神可以被传承,但肉身很难做到“不朽”。毛主席虽离开我们长达46年之久,但他的遗体依旧保存得栩栩如生,宛如沉睡。

其实毛主席并不是世界上已故领导遗体长久保存的首例。早在上世纪20年代,苏联就极尽各种方法率先把列宁的遗体长久保存下来。

当年的技术落后,又因为几次不可抗的因素,列宁的遗体损坏到仅剩10%的程度。而毛主席的遗体完好保存至今,可见背后的艰辛并不能用一两句话道尽。

徐静作为这件事的第一批知情者和参与者,更是拿出了百分之两百的郑重和专业态度。

临时受命,隐秘又伟大的任务

1976年9月9日凌晨,熟睡中的徐静被一通神秘电话召唤出门。夜半来电话,基本没好事。彼时来接她的轿车上还有另一个人,是卫生部部长刘湘萍。两人全程没有过多交流,徐静虽不安,但仍选择了静观其变。

直到轿车驶入中南海,徐静开始有不祥的预感。

果然,下车后一路遇上的人脸上均悲痛万分。很快,接见她的中共中央办公厅主任汪东兴给出了答案——毛主席已于凌晨逝世。这对徐静来说无疑是个晴天霹雳。

一代伟人的陨落,举国悲痛。

还没等徐静消化这个让人沉痛的消息,汪东兴就提出让她们负责毛主席遗体保护这个重大任务。接下来的半个月内,为让全国群众瞻仰主席遗容,徐静她们需要确保主席的遗体不受到任何损害。

至此徐静也终于明白自己大半夜被紧急召唤到中南海的理由。

徐静担任中国医科大学形态学教研室的第一副主任一职,主修组织胚胎学。50年代曾赴苏联留学深造,留学期间就已经在医学界取得不俗成就。于是,年仅45岁的她成为这次遗体保护任务的最佳人选。

收起沉痛的心情,徐静向汪东兴提出三点要求:她需要先看看毛主席的遗体,其次是跟同行专家们商量对策和方案,最后需要一些时间准备必要的器械和药品。

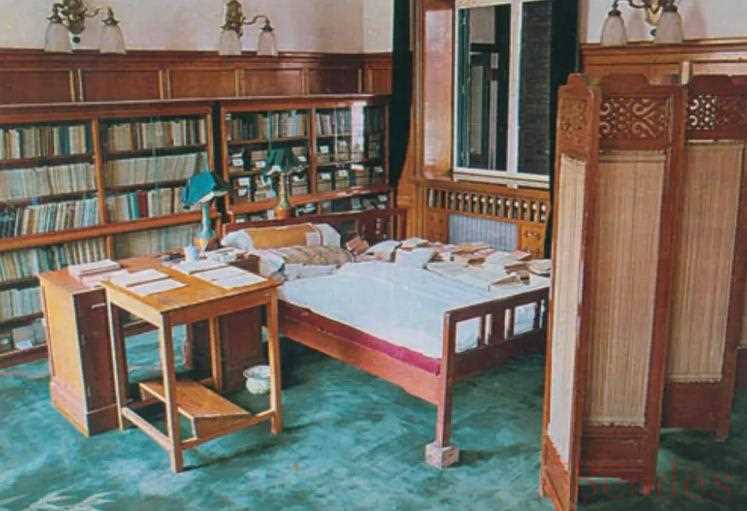

汪东兴立马答应了徐静的要求,并把徐静她们带到毛主席的卧室。

此时的毛主席如同沉睡般平躺在床上,身上盖着一张白色被子。徐静怀着崇敬的心情走向毛主席,慎重地完成接下来的数据记录工作。

徐静大致地估测毛主席的身高,并检查对方的皮肤弹性,身上是否有破损的伤口等。然后带着初步的数据马不停蹄地前往医科院,与院里的专家商讨方案。

人去世之后,体内的细菌不受限制地繁殖,最终会导致遗体腐烂。距离毛主席去世已经几个小时,要保证毛主席遗体完好,并且在接下来的日子里与常人无异,这对徐静等人而言,无疑是个重大挑战。

为此徐静还专门拜访了著名的解剖学大咖张鋆教授。事关国家机密,徐静只能拐弯抹角地向老人家请教有关当年孙中山先生遗体处理的得失情况。张鋆虽然心存疑惑,但仍知无不言。

待一切准备工作就绪,徐静带着专项小组再次回到中南海,向中央领导们汇报了自己的方案。

从初步如何进行防腐处理,再到具体的实施程序,以及预计的效果,徐静都详细地进行了说明。针对领导们的疑问,她也一一作出解答。

当有领导问她到底有多大把握时,徐静则实事求是冷静回应,没有先例的事情不会打包票,但他们会全力以赴,做到极致。

好在华国锋力排众议,拍板决定执行徐静的方案。于是徐静三人拿出他们的专业素养,立即进入工作状态。他们都明白,事关重大,即使没有万全把握,这次任务也只能成功,不许失败。

与时间赛跑,遗体保护分秒必争

距离毛主席去世已经超过10小时,防腐工作迫在眉睫。在做好彻底的清洁和消毒工作后,徐静他们开始对毛主席遗体进行防腐处理。解剖,取出内脏,冲洗血管,再注射防腐液。

一般遗体保护工作的最佳时间是死后2小时内,很显然,毛主席的遗体已经错过了这个黄金时间。于是这项工作变得异常艰难。好在徐静三人专业过硬,业务精湛,边处理边共同商讨着下一步,经过两个多小时的处理,毛主席遗体的初步防腐工作终于完成。

工作完成后,徐静等人并没有离开,而是寸步不离地守在毛主席遗体旁边。哪怕有一丝一毫的细微变化,他们都要仔细记录好这些变化的时间和细节。而且大量的防腐液会导致遗体肿胀,他们还要确保遗体能在二十四小时内消肿。

防腐工作仅仅是开端。毛主席遗体转移到人民大会堂供人瞻仰,遗体保护接下来就得面临更大的挑战。

温度、灯光都会加速遗体的腐化。即使把吊唁大厅内所有冷气设备都开启,但是络绎不绝的人民群众还是让大厅内的温度居高不下。现场乐队演奏乐器释放的热气,以及大厅内灯光散发的热量,无一不在影响着遗体的变化。

于是中央紧急下达任务,让工人们连夜赶制出有隔氧作用的玻璃棺罩。它能让遗体与周围的环境隔绝,不受外界的温度和细菌影响。并把乐队演奏改成播放哀乐,灯光也调整到最佳模式。

1976年9月11日到17日,先后有30多万来自全国各地的人民前来吊唁毛主席,与最伟大的领袖作最后的告别。

这期间,经过多次的会议讨论,中央决定永久保存毛主席遗体,供中国人民世代瞻仰。于是,徐静这个光荣而艰巨的任务从短期变成了长期。

独一无二的水晶棺横空出世

当遗体保护变成长期任务时,徐静面临的将是空前的挑战。后续的遗体存放场所和条件也成了重中之重。

吊唁活动结束后,毛主席的遗体被护送到“769”保护室,这也是徐静等人接下来进行遗体保护工作的地方。经过一番改造后,这间原本就设备齐全的医院地下手术室,变成了一个适合保存毛主席遗体的最佳空间。

房间中间还设置了存放毛主席的巨大保护器,里面盛着特制的防腐药水。药水是徐静与各领域专家共同商讨,并根据马王堆古尸出土后的保护经验配置而成的。毛主席遗体在进入“769”的第二天,就被放置在保护器里浸泡。

液态保护是现阶段保存遗体的最佳办法,但要供世人瞻仰,实在有碍观瞻,也失了庄重。如果采用气态保存,确实观赏性更佳,但却面临水分丢失的问题,遗体如果没有充足的水分就会变干变形。一旦变形,将无法恢复到原样。

在徐静等专家周密的探讨和研究下,最终决定采用液态和气态两种模式相结合的方案。供人瞻仰的时间里采用气态,非瞻仰的时间里用液态保护。

于是供人瞻仰时使用的水晶棺的制作被提上了日程。

水晶棺不仅需要外观庄重大方,能全方位清晰看到主席的遗容;还要坚固防震,低温隔氧,无尘无菌,保湿防干等等。在此之前我们国家从未制作过这样的水晶棺,也没有相关的方法和经验可以参考借鉴,只能靠自己摸索和设计。并且上级要求的制作周期是10个月,这又是一个严峻的考验。

江苏省东海县被誉为“世界水晶之都”,那里的水晶质量上乘,各方面都适用于遗体的长期保护,于是国家地质总局选择东海水晶作为水晶棺的原材料。

负责水晶棺晶体制造的605分厂,平时主要做小块水晶薄板。而水晶棺棺盖的厚度要求为0.3米,长度和宽度分别为2.4米和1米,制作这样大面积的水晶板无疑是一个技术难关。即使经过多次返工,在厚度上也未能达标。

无数次试验之后,老技工徐师傅发明的新工艺解决了这个难题。

水晶粉烧结成水晶砣;再通过模压工序,把水晶棺板表面处理平滑;然后进入到最关键的拼接工序。这道工序要使用特制高达两千摄氏度的“氢氧焰”喷射灯手工进行拼接。在寒冬腊月里,工人们在没有排风设备的工作间里高温作业都能体验大汗淋漓的酸爽。当时每天耗费的瓶装氢氧气就高达35吨左右。

经过大家的努力奋战,所有的板材做工终于完成,只待完成水晶棺整体的黏结、镀膜等最后的工序。

然而事情的进展并没有想象中顺利,第一个水晶棺试用品就出现了问题,每块水晶板的两个面都出现了反射像,灯光亮起,围观的群众可以同时看到N个主席。这个问题是绝对不允许出现的,于是1号试用品被淘汰。

为了彻底解决反射像问题,当时中央请来全国该领域的专家共同研究解决之道。虽然技术上有了改进,但2号试用品还是未能达到要求。

在3号试用品还没完成时,新的问题接踵而来。长期的药水浸泡让毛主席的肤色发生了变化,而且灯光的紫外线和红外线也会对遗体造成影响。

由于毛主席遗体需要长期保存,不能涂抹任何化妆材料。专家们经过探讨后,决定使用光学美容。它可以巧妙利用摄影投光和配色的原理,通过光线,改变人面部的形态和色彩。因此,通过采用色光混合的办法,可以尽量还原毛主席生前面部的色调、明度及饱和度。

经过了多次的调试和模拟,1977年8月,水晶棺成功满足一切需求,正式落地,成功地放入了毛主席纪念堂的瞻仰大厅,之后毛主席的遗体也被顺利移送到毛主席纪念堂。

此后徐静担任毛主席纪念堂管理局局长,时至今日她仍在为毛主席的遗体保护努力着。

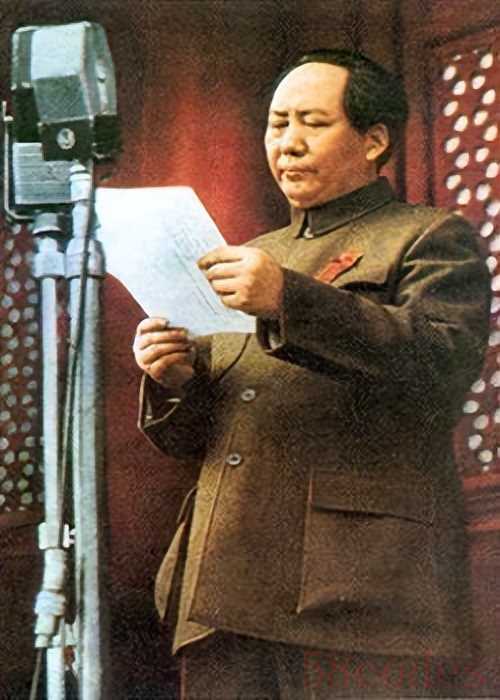

“中国人从此站起来了!”毛主席在天安门城楼上庄严宣告的画面还历历在目。他不仅改变了他那一代人的命运,也改变了中国子孙的命运,直到今天,毛泽东思想依然在影响着中国社会。

如今,只要是毛主席纪念堂开放的日子,就会有大批来群众都前来瞻仰毛主席遗容,缅怀一代伟人。

永久保存毛主席遗体是一个伟大的决定,这是中国人民的共同愿望。也是一堆专家学者、科研人员与无数劳动人民付出汗水和努力共同实现的伟大成就。

伟人虽去,丰碑永存。毛主席虽已逝世多年,但他毕生为人民所做出的贡献值得世人铭记在心。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏