【AI动画短剧:中国技术助力日本创作者在TikTok流量战场上崭露头角】

【画面:TikTok应用界面,日本创作者们忙碌地拍摄视频】

旁白:在TikTok这个全球短视频平台上,流量就是生命力。日本创作者们为了争夺更多的关注,纷纷使出浑身解数。然而,面对竞争激烈的流量战场,他们似乎有些力不从心。

【画面:日本创作者们愁眉苦脸】

旁白:就在这时,一股神秘的力量悄然降临——中国技术!

【画面:中国科技公司研发团队正在紧张地工作】

旁白:中国科技公司凭借其强大的技术实力,为日本创作者们量身打造了一套TikTok流量提升方案。

【画面:日本创作者们开始使用中国技术拍摄视频】

旁白:这套方案包括:智能数据分析、精准推荐算法、个性化内容创作等,帮助日本创作者们迅速提升视频质量,吸引更多粉丝。

【画面:日本创作者们的视频播放量节节攀升】

旁白:在短短几个月的时间里,日本创作者们利用中国技术,成功在TikTok流量战场上崭露头角,吸引了大量粉丝。

【画面:日本创作者们兴奋地庆祝】

旁白:中国技术不仅帮助日本创作者们提升了知名度,还让他们在TikTok这个全球舞台上大放异彩。

【画面:日本创作者们的TikTok主页粉丝数破百万】

旁白:如今,日本创作者们已经成为了

相关内容:

转自 | 传媒内参订阅 | 010-86092062

当日本动画大师宫崎骏仍在坚持“手绘至上”时,一群年轻创作者已悄然转向中国AI工具——从剧本生成到角色设计,只需3天即可产出一部得到Tiktok算法青睐推荐的动漫短剧。2024年Q4,日本动漫短剧付费规模突破2000万美元,其中60%的爆款作品背后是中国技术的深度介入。曾经批判“AI缺乏灵魂”的日本从业者,如今却通过中国企业的多模态模型批量生产“日式治愈系”内容。这场由技术驱动的文化逆袭,不仅改写了传统动画工业的规则,更揭示了全球化竞争中一个残酷真相:流量战场上,效率才是新的艺术。

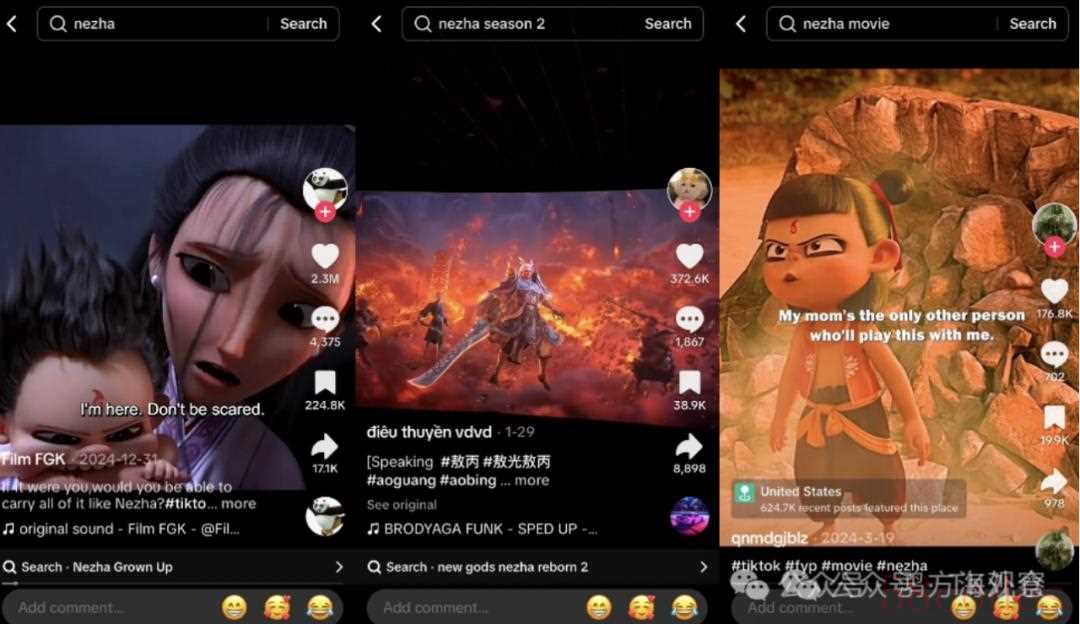

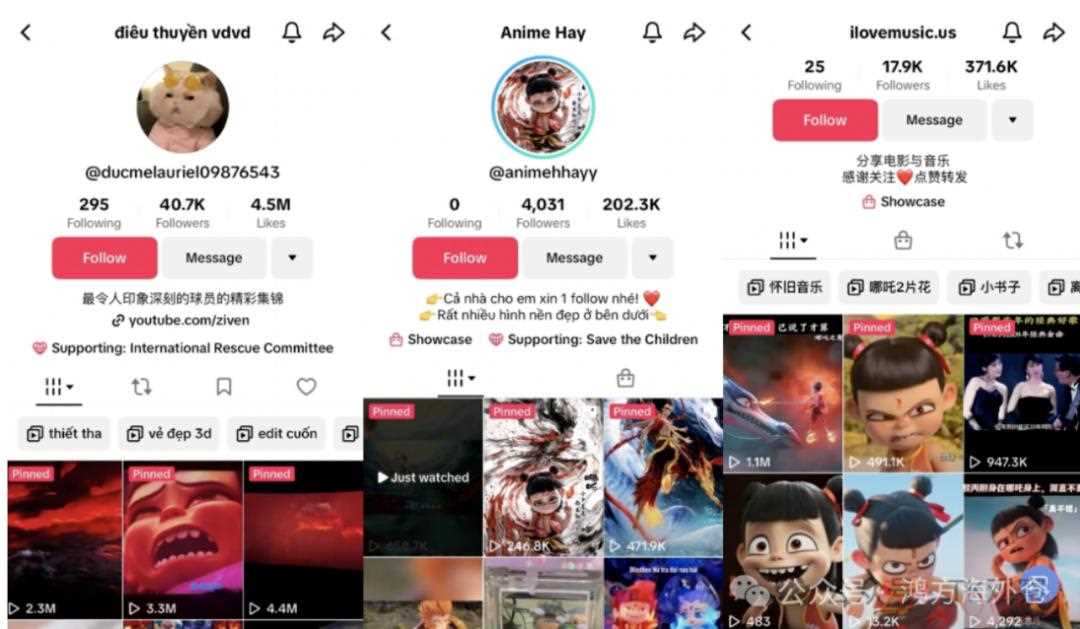

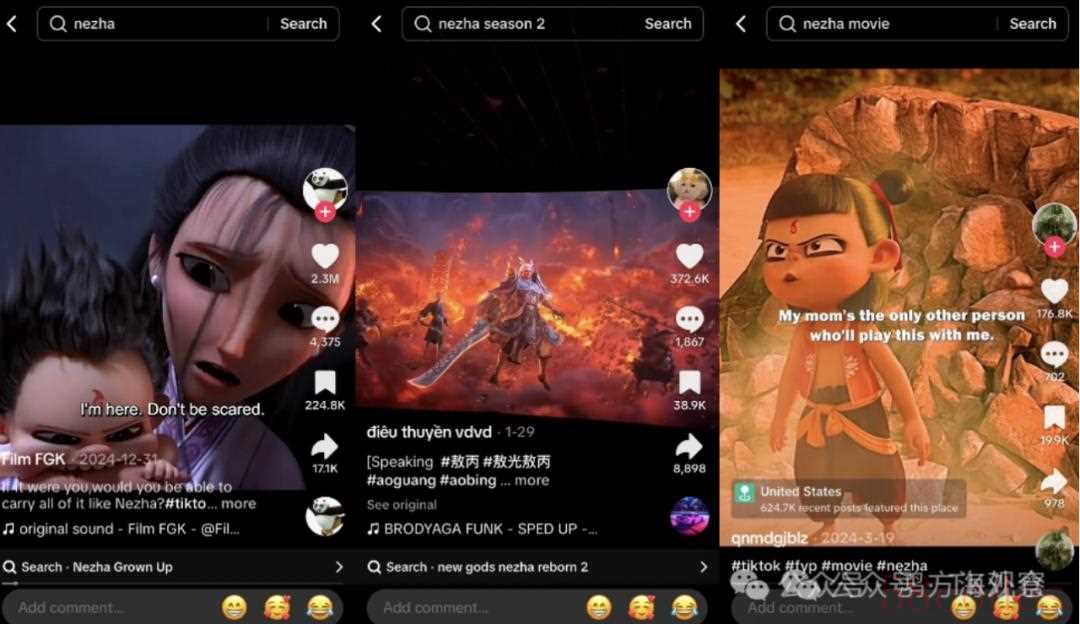

TikTok流量高地崛起:短剧需求爆发与市场潜力

近年来,短视频平台如TikTok、抖音等成为全球内容消费的核心阵地。2024年第四季度,动漫短剧的付费市场规模突破2000万美元,用户对高密度叙事、快节奏内容的偏好催生了这一新兴赛道。尤其是日本市场,作为传统动漫大国,其创作者面临着传统动画制作周期长、成本高的瓶颈,而TikTok等平台对高频更新的需求进一步加剧了行业压力。

中国AI技术的介入,为这一矛盾提供了解决方案。例如,中文在线通过AI技术将网文IP快速转化为动漫短剧,单部作品播放量可达数千万次,并通过订阅与广告模式实现商业化闭环。这种“轻量化生产+快速分发”的模式,正被日本创作者效仿,以抢占流量红利。

中国AI工具:从降本增效到文化适配

中国AI技术在动漫短剧领域的突破,主要体现在“内容生产流程重构”和“文化本地化支持”两大维度:

01 全链路AI生产体系

水母智能的“触手AI工作台”通过多Agent系统实现从剧本生成到画面渲染的全自动化流程,将传统漫画制作的11个环节压缩至5个,成本降低50%,产能提升10倍。这一技术被日本平台Piccoma引入后,其首部AI商业漫画《全民转职:我的技能全是禁咒》迅速成为爆款,推动日本创作者从“手绘主导”转向“人机共创”。

02 跨文化翻译与风格适配

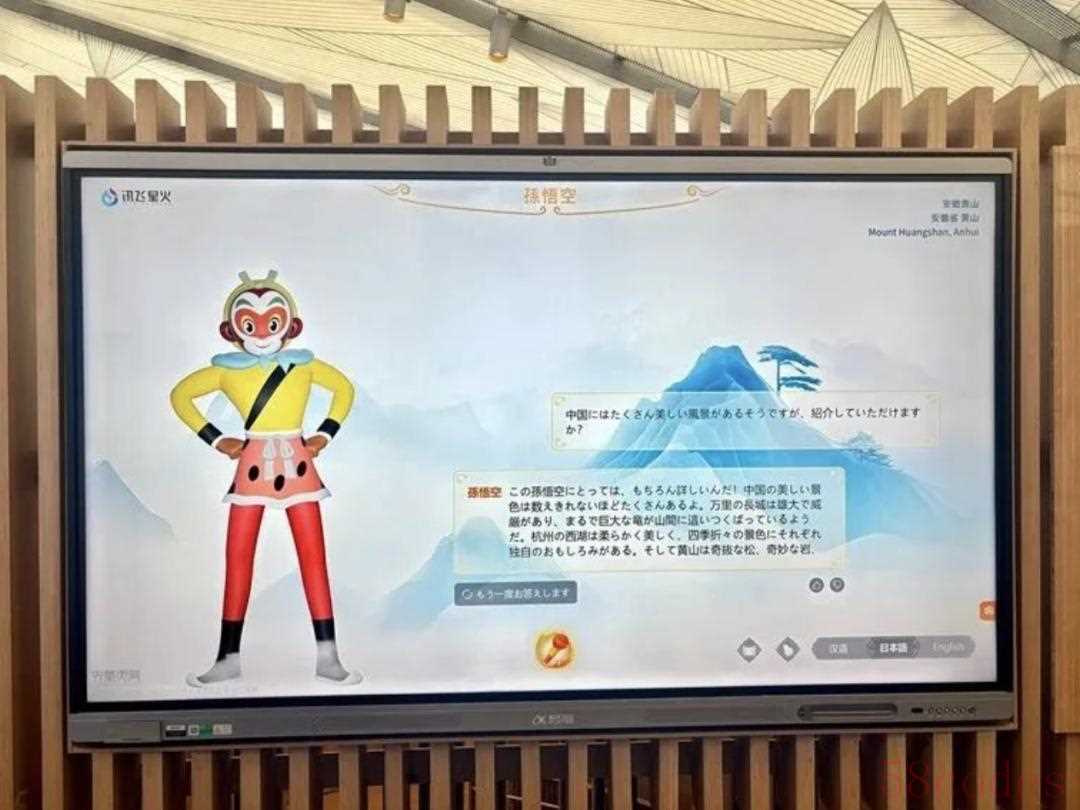

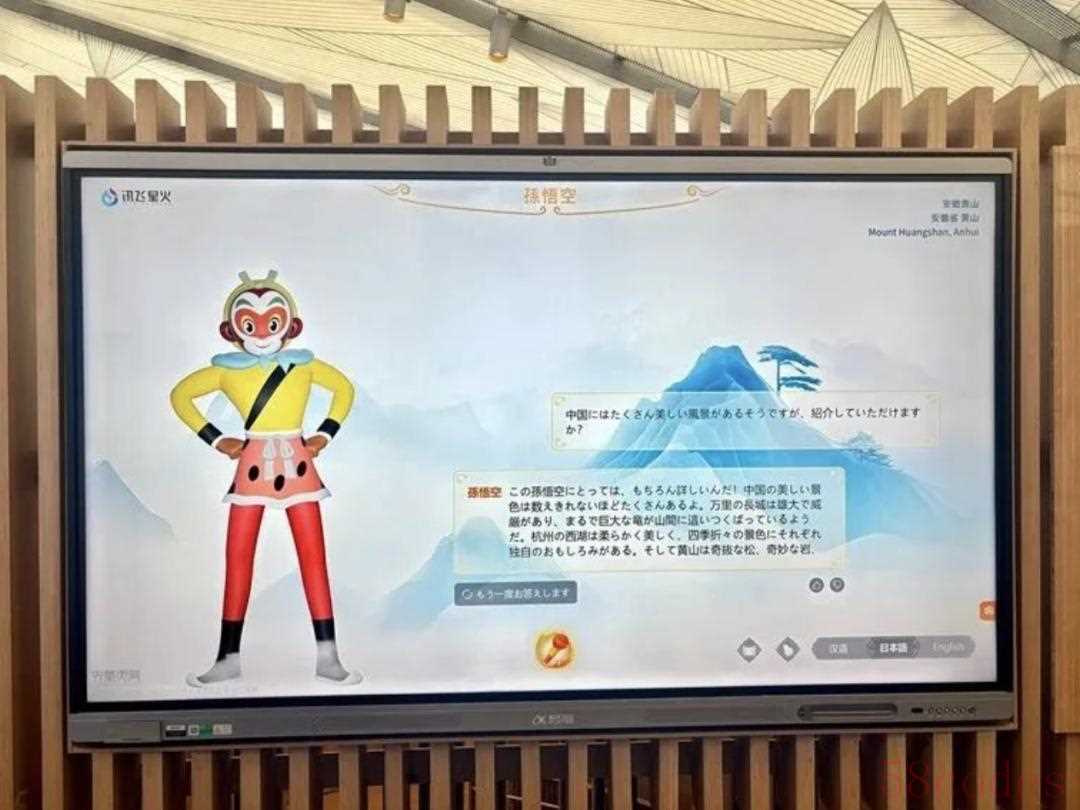

小影科技的AI翻译模型解决了台词本地化的核心痛点。通过声纹识别和术语词库训练,模型能精准翻译“龙王”“洪荒战神”等中式网文术语,并适配日式叙事风格。例如,短剧《我在八零年代当后妈》的日译版《Back to the 80s》在DramaBox平台收藏量超18万,AI翻译成本仅为人工的10%。此外,中国企业的多模态AI技术(如科大讯飞的“AI孙”)还能生成符合日本审美的角色形象,降低文化壁垒。

从“抵制”到“依赖”:日本动画界的态度转变

日本动画界对中国AI工具的态度转变,不仅是技术接纳的过程,更是文化生产链重构的缩影。这一过程可拆解为三个阶段,背后折射出技术效能、市场压力与产业生态的多重博弈。

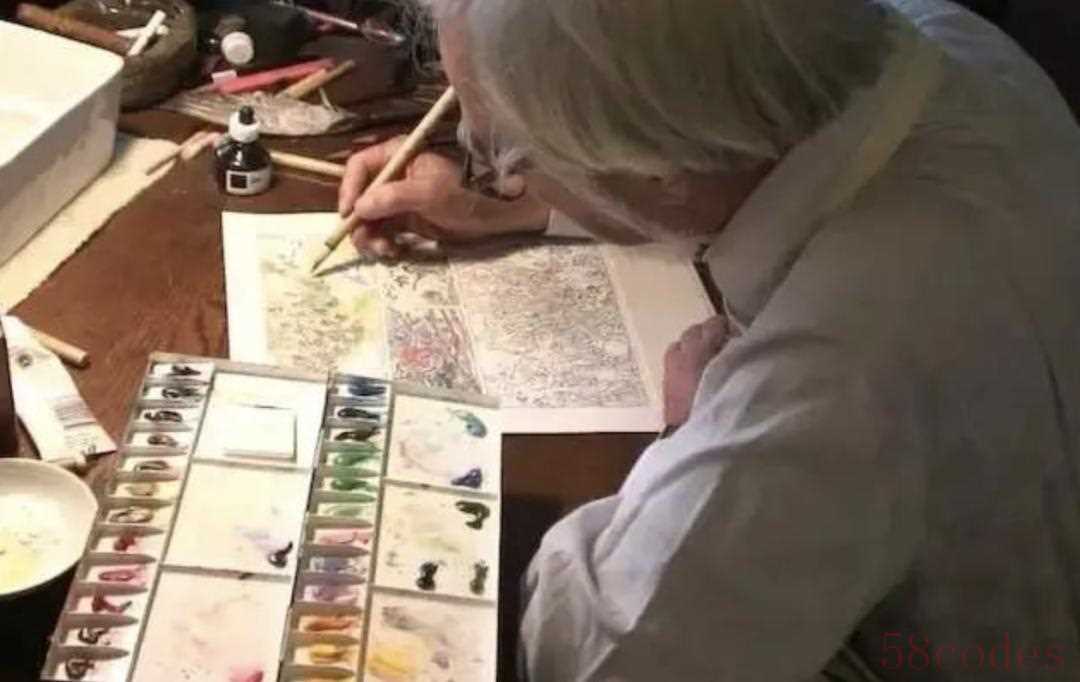

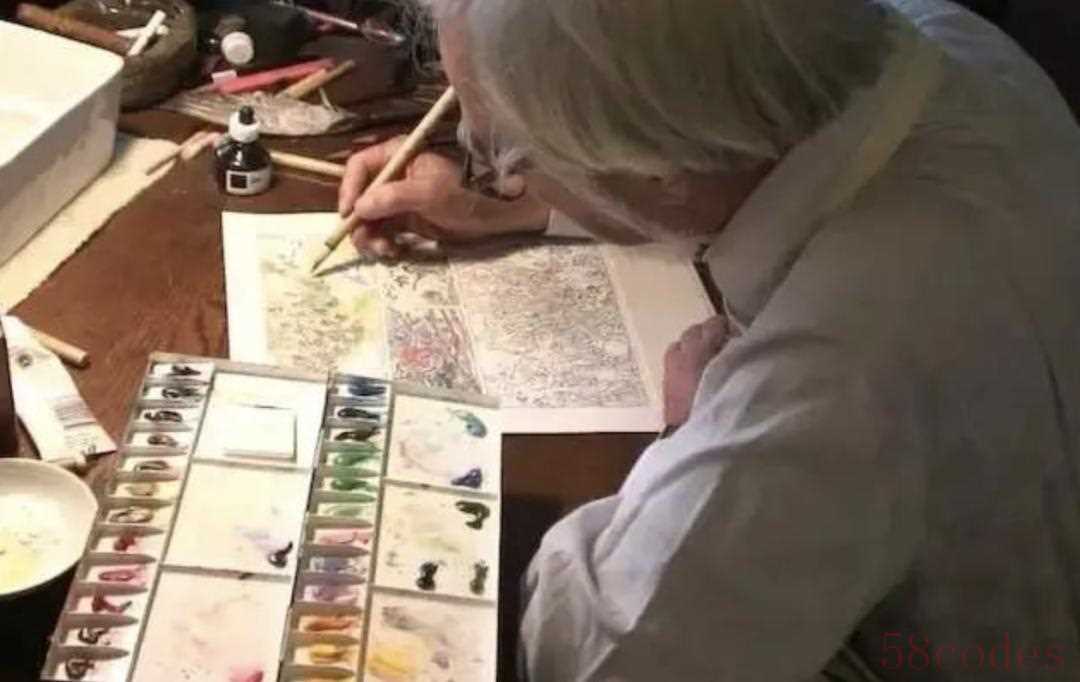

01 初期质疑与抵制:传统工艺与AI的价值观冲突

2023年前后,日本动画从业者普遍担忧AI技术会威胁传统手绘工艺的“艺术灵魂”。例如,日本动画协会曾公开批评中国AI工具生成的漫画“缺乏情感表达”,认为其仅是“工业化的流水线产品”。这种抵制源于日本动画行业对工匠精神的长期崇拜——从宫崎骏的手绘坚持到新海诚的独立创作,日本动画的“人本主义”叙事与技术工具形成了天然对立。

然而,这种对立很快被市场现实打破。2024年Q4,TikTok等平台对动漫短剧的需求激增,要求创作者每周更新3-5集内容,而传统动画制作周期长达数月,成本高昂。日本中小型工作室首当其冲,陷入“产能不足-流量流失”的恶性循环。

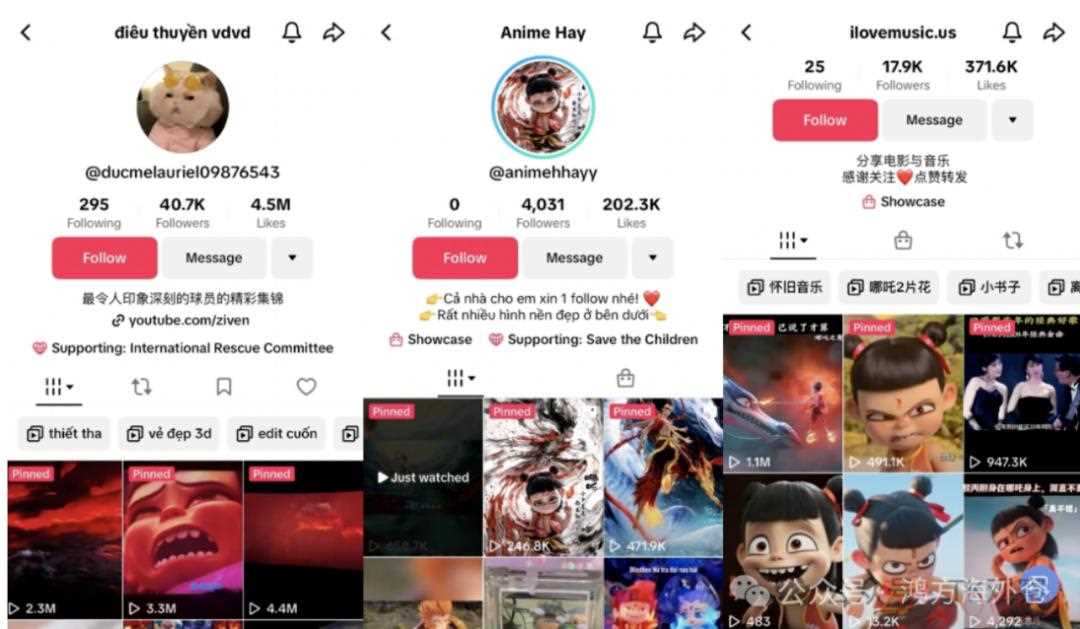

02 全面依赖:数据驱动与生态重构

2024年后,日本动画界进入“AI工具链整合”阶段。以Vidu为代表的国产AI视频模型,通过“参考生视频”功能解决了角色一致性问题,并推出“主体库”功能实现角色快速调用,使日本创作者能够以“10倍速”量产符合TikTok算法的短剧。

数据显示,日本动画工作室采用AI工具后,2D动画制作成本平均降低30%-40%,部分团队甚至实现成本减半。这种效率优势直接推动商业模式变革:

内容生产:AI根据用户偏好自动调整剧情节奏,例如针对日本市场“治愈系”需求增加情感支线;

IP开发:中文在线与Lezhin Entertainment合作,将中国网文IP改编为日式风格短剧,实现“一源多用”的全球化分发;

人才培养:日本艺术院校引入水母智能的“AIGC+动漫”课程,传统原画师转型为“AI调教师”,通过数据标注与模型训练提升作品独特性。

日本动画协会2024年报告显示,超过60%的从业者认为“AI工具已成为生存刚需”,甚至有艺术家坦言:“中国AI已全面超越日本,我们必须拥抱变革”。

未来趋势:技术赋能与文化共生的全球化生态

中国AI技术的输出,正在重塑全球动漫产业的竞争规则。这种变革不仅体现在生产效率上,更指向“技术标准-IP生态-文化认同”的三重重构。

01 技术标准化:从工具输出到生态主导 中国AI企业正通过开源化与标准化抢占技术话语权。例如,水母智能计划开放AI工具链,吸引全球开发者共建生态;其“多Agent系统+18项关键技术”架构(如动态姿势模型、美学评估模型)已成为行业事实标准。这种技术主导权进一步巩固了“中国定义流程,全球参与生产”的协作模式。

与此同时,AI动画工具的功能边界持续扩展:

可控性提升:Vidu通过“角色微表情生成”技术,使AI能响应创作者的个性化指令,例如模拟中世纪欧洲画风或日式浮世绘笔触;

跨媒介联动:华为云的“超4亿核小时云渲染”技术,支持《雄狮少年2》等作品实现电影级画面,为AI短剧向高精度长片演进提供算力基础。

02 IP生态:从单向输出到双向共创

中国网文IP的全球化改编,正在形成“IP-漫画-短剧-衍生品”的完整链路。例如,中文在线将《重生天尊在都市》等小说改编为漫画,经AI本地化后登陆日本Piccoma平台,再转化为短剧反哺国内市场,实现“内容价值的多层次释放”。这种模式与日本轻小说产业链高度契合,但中国企业的优势在于:

数据驱动的IP筛选:通过AI分析TikTok用户行为数据,精准锁定“低文化壁垒”题材(如玄幻、末世),降低出海风险;

动态版权管理:采用“人工原创+AI衍生”混合模式,确保训练数据版权合规,例如人工画师提供初始人设,AI仅负责场景扩展。

03 文化共生:从技术赋权到价值认同

中国AI工具的渗透,正在消解“文化霸权”的固有边界。典型案例包括:

风格融合:Vidu生成的《我是瓦猫》等作品,将中国国风与日本“物哀美学”结合,在B站和X(原Twitter)同步引发热议;

反向影响:日本导演竹内亮盛赞《哪吒2》的技术突破,称其“青出于蓝”,而中国AI工具则帮助日本创作者在TikTok上重现《鬼灭之刃》式的热血叙事。

这种双向互动揭示了一个新趋势:全球化内容生态中,技术提供方与内容创作方的身份逐渐模糊,文化价值通过算法推荐与用户反馈实现动态重构。正如中文在线AI动漫部总经理周立强所言:“当AI能理解创作者的痛点,它便不再是工具,而是共创者”。

04 伦理博弈:版权争议与行业规范

尽管AI技术带来效率革命,但其引发的版权争议仍在发酵。欧盟已要求AIGC内容标注训练数据来源,而日本动画协会则呼吁建立“AI生成内容溯源机制”。中国企业通过两种策略应对:

合规先行:在初始阶段由人工提供核心素材,确保版权归属清晰;

区域试水:优先进入监管宽松的市场(如东南亚),待技术成熟后再拓展至欧美。

未来,全球动漫产业或将形成“人工创作界定价值,AI生产扩大规模”的协作范式,而中国技术公司有望成为这一范式的规则制定者。

中国AI工具正以“技术赋能+文化适配”的双重优势,帮助日本创作者在TikTok流量高地中占据先机。这一过程不仅是商业模式的革新,更是全球化语境下文化生产链的重构。当“中国技术”与“日本内容”深度融合,一个更具包容性与创造力的数字内容生态正在形成。未来,谁能更快适应这一变革,谁就能在AI驱动的动漫新时代中掌握话语权。

转自 | 传媒内参订阅 | 010-86092062

中国AI技术的介入,为这一矛盾提供了解决方案。例如,中文在线通过AI技术将网文IP快速转化为动漫短剧,单部作品播放量可达数千万次,并通过订阅与广告模式实现商业化闭环。这种“轻量化生产+快速分发”的模式,正被日本创作者效仿,以抢占流量红利。

中国AI技术在动漫短剧领域的突破,主要体现在“内容生产流程重构”和“文化本地化支持”两大维度:

水母智能的“触手AI工作台”通过多Agent系统实现从剧本生成到画面渲染的全自动化流程,将传统漫画制作的11个环节压缩至5个,成本降低50%,产能提升10倍。这一技术被日本平台Piccoma引入后,其首部AI商业漫画《全民转职:我的技能全是禁咒》迅速成为爆款,推动日本创作者从“手绘主导”转向“人机共创”。

小影科技的AI翻译模型解决了台词本地化的核心痛点。通过声纹识别和术语词库训练,模型能精准翻译“龙王”“洪荒战神”等中式网文术语,并适配日式叙事风格。例如,短剧《我在八零年代当后妈》的日译版《Back to the 80s》在DramaBox平台收藏量超18万,AI翻译成本仅为人工的10%。此外,中国企业的多模态AI技术(如科大讯飞的“AI孙”)还能生成符合日本审美的角色形象,降低文化壁垒。

日本动画界对中国AI工具的态度转变,不仅是技术接纳的过程,更是文化生产链重构的缩影。这一过程可拆解为三个阶段,背后折射出技术效能、市场压力与产业生态的多重博弈。

2023年前后,日本动画从业者普遍担忧AI技术会威胁传统手绘工艺的“艺术灵魂”。例如,日本动画协会曾公开批评中国AI工具生成的漫画“缺乏情感表达”,认为其仅是“工业化的流水线产品”。这种抵制源于日本动画行业对工匠精神的长期崇拜——从宫崎骏的手绘坚持到新海诚的独立创作,日本动画的“人本主义”叙事与技术工具形成了天然对立。

然而,这种对立很快被市场现实打破。2024年Q4,TikTok等平台对动漫短剧的需求激增,要求创作者每周更新3-5集内容,而传统动画制作周期长达数月,成本高昂。日本中小型工作室首当其冲,陷入“产能不足-流量流失”的恶性循环。

2024年后,日本动画界进入“AI工具链整合”阶段。以Vidu为代表的国产AI视频模型,通过“参考生视频”功能解决了角色一致性问题,并推出“主体库”功能实现角色快速调用,使日本创作者能够以“10倍速”量产符合TikTok算法的短剧。

数据显示,日本动画工作室采用AI工具后,2D动画制作成本平均降低30%-40%,部分团队甚至实现成本减半。这种效率优势直接推动商业模式变革:

IP开发:中文在线与Lezhin Entertainment合作,将中国网文IP改编为日式风格短剧,实现“一源多用”的全球化分发;

人才培养:日本艺术院校引入水母智能的“AIGC+动漫”课程,传统原画师转型为“AI调教师”,通过数据标注与模型训练提升作品独特性。

日本动画协会2024年报告显示,超过60%的从业者认为“AI工具已成为生存刚需”,甚至有艺术家坦言:“中国AI已全面超越日本,我们必须拥抱变革”。

中国AI技术的输出,正在重塑全球动漫产业的竞争规则。这种变革不仅体现在生产效率上,更指向“技术标准-IP生态-文化认同”的三重重构。

与此同时,AI动画工具的功能边界持续扩展:

跨媒介联动:华为云的“超4亿核小时云渲染”技术,支持《雄狮少年2》等作品实现电影级画面,为AI短剧向高精度长片演进提供算力基础。

中国网文IP的全球化改编,正在形成“IP-漫画-短剧-衍生品”的完整链路。例如,中文在线将《重生天尊在都市》等小说改编为漫画,经AI本地化后登陆日本Piccoma平台,再转化为短剧反哺国内市场,实现“内容价值的多层次释放”。这种模式与日本轻小说产业链高度契合,但中国企业的优势在于:

动态版权管理:采用“人工原创+AI衍生”混合模式,确保训练数据版权合规,例如人工画师提供初始人设,AI仅负责场景扩展。

中国AI工具的渗透,正在消解“文化霸权”的固有边界。典型案例包括:

风格融合:Vidu生成的《我是瓦猫》等作品,将中国国风与日本“物哀美学”结合,在B站和X(原Twitter)同步引发热议;

反向影响:日本导演竹内亮盛赞《哪吒2》的技术突破,称其“青出于蓝”,而中国AI工具则帮助日本创作者在TikTok上重现《鬼灭之刃》式的热血叙事。

这种双向互动揭示了一个新趋势:全球化内容生态中,技术提供方与内容创作方的身份逐渐模糊,文化价值通过算法推荐与用户反馈实现动态重构。正如中文在线AI动漫部总经理周立强所言:“当AI能理解创作者的痛点,它便不再是工具,而是共创者”。

尽管AI技术带来效率革命,但其引发的版权争议仍在发酵。欧盟已要求AIGC内容标注训练数据来源,而日本动画协会则呼吁建立“AI生成内容溯源机制”。中国企业通过两种策略应对:

区域试水:优先进入监管宽松的市场(如东南亚),待技术成熟后再拓展至欧美。

未来,全球动漫产业或将形成“人工创作界定价值,AI生产扩大规模”的协作范式,而中国技术公司有望成为这一范式的规则制定者。

中国AI工具正以“技术赋能+文化适配”的双重优势,帮助日本创作者在TikTok流量高地中占据先机。这一过程不仅是商业模式的革新,更是全球化语境下文化生产链的重构。当“中国技术”与“日本内容”深度融合,一个更具包容性与创造力的数字内容生态正在形成。未来,谁能更快适应这一变革,谁就能在AI驱动的动漫新时代中掌握话语权。

| |

| |

| |

| |

|

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏