哈哈,这确实是一个非常经典且令人啼笑皆非的场景!西直门桥以其复杂的结构和经常变化的交通状况,常常成为考验导航系统极限的地方。你“绕3圈后默默打开手机”的行为,也道出了很多用户的心声。车载导航系统之所以在很多情况下被手机导航“吊打”,主要有以下几个原因:

1. "地图数据的实时性和准确性差异:"

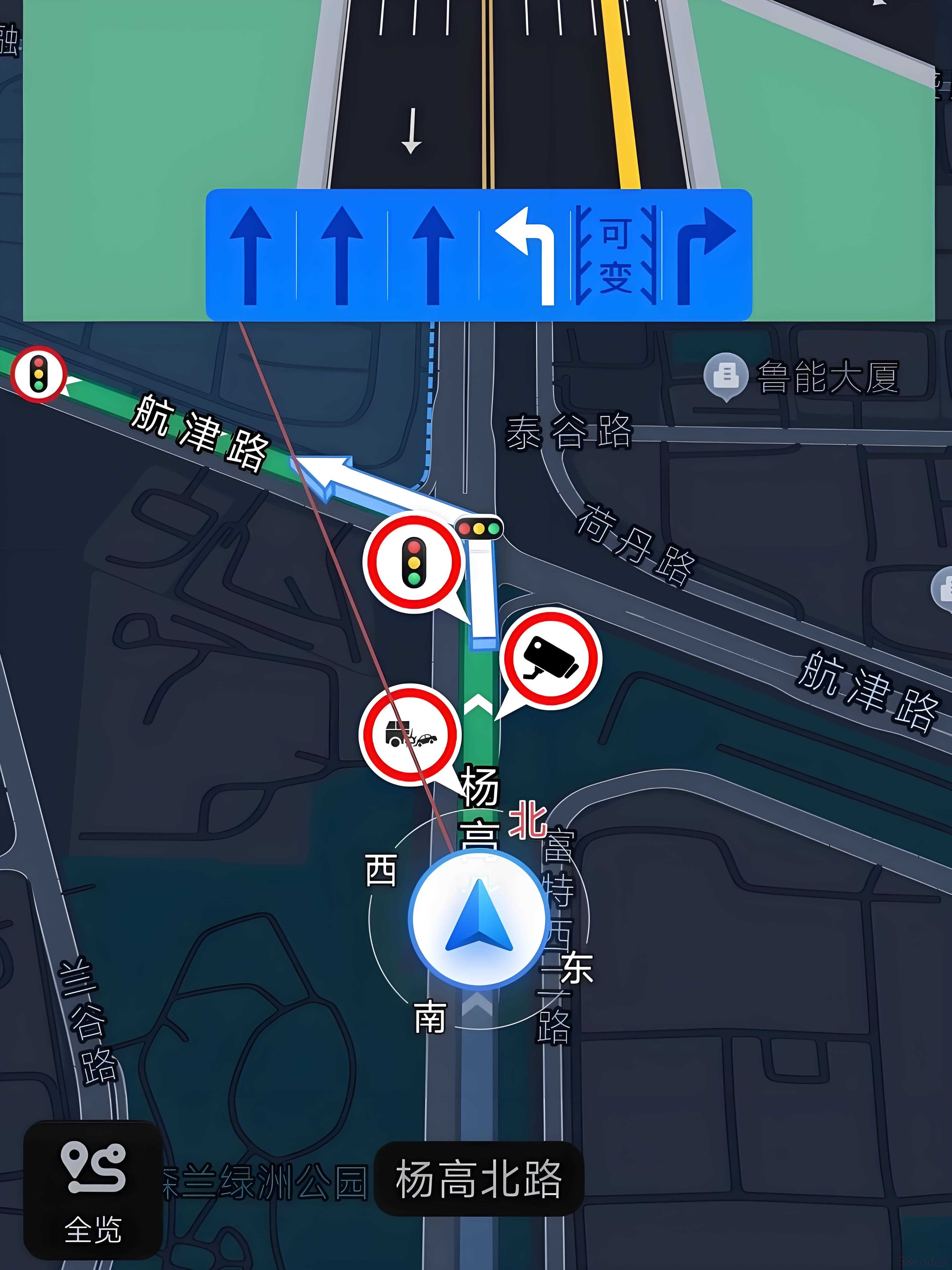

"手机导航 (如高德、百度地图):" 通常拥有更庞大的用户基础和更灵敏的数据更新机制。用户报告的实时路况(拥堵、事故、施工)、新增道路、甚至红绿灯故障等信息,可以更快地反映到手机地图上。它们的数据更新频率往往远高于许多车载导航。

"车载导航:" 地图数据多来源于一次性或周期性的更新服务(如Navteq/HERE)。虽然覆盖广,但在反映突发、局部、细微的交通变化上,往往滞后。更新周期可能几个月甚至更长。

2. "路线规划的智能性和灵活性:"

"手机导航:" 算法通常更“聪明”,能根据实时路况动态规划最优路线,并可能提供多种备选方案(如“避开拥堵”、“最快时间”、“最短距离”等)。在遇到如西直门桥这种复杂节点或临时管制时,手机导航可能更快地识别出问题并建议绕行。

"车载导航:"

相关内容:

周五晚高峰的北京,王女士握着刚提的新能源SUV方向盘,额头渗出细汗。车载大屏上,导航正坚定地指引:“前方500米靠右,进入西直门北桥匝道”,可她清楚记得,上周同样路线,这个匝道早因施工封闭。果然,开到路口才发现护栏挡路,只能硬着头皮往前冲。此时手机高德地图突然弹窗:“检测到前方匝道封闭,已为您切换至辅路绕行,预计多花7分钟”。

而汽车导航虽然也装了陀螺仪和车速传感器,但车规级芯片算力跟不上,比如常用的高通8295芯片算力30TOPS,仅为手机骁龙8Gen3(60TOPS)的一半,跑不动复杂的融合算法,导致在地下车库等场景中出现明显漂移。北京车主实测,地下车库绕两圈,车载导航就会迷路,定位漂移到隔壁楼层,而手机靠IMU+气压计(测海拔),还能稳稳跟着走。2、实时校准的技术鸿沟惯性导航有个毛病:时间越久,误差越大(就像走路不看路,走得越远偏得越狠)。而手机导航通过动态卡尔曼滤波算法,可实时纠错;而汽车导航多用固定参数模型,校准滞后。例如,北京西直门桥环岛测试中,手机导航连续绕行3圈后方向误差仍小于5°,而汽车导航误差超过20°,直接把车主导上了反方向的道路。三、芯片性能与算法迭代速度1、算力与能效的双重差距手机芯片(如骁龙8Gen3,算力60TOPS)的浮点运算能力是车规芯片的2倍以上,可支持更复杂的深度学习定位模型(如CNN-LSTM融合网络)。例如,华为鸿蒙车载导航需依赖手机算力实现AR-HUD导航,独立车机系统根本扛不住。此外,手机芯片的能效比(每TOPS功耗)比车规芯片高40%,可支持长时间高精度定位。

而汽车导航虽然也装了陀螺仪和车速传感器,但车规级芯片算力跟不上,比如常用的高通8295芯片算力30TOPS,仅为手机骁龙8Gen3(60TOPS)的一半,跑不动复杂的融合算法,导致在地下车库等场景中出现明显漂移。北京车主实测,地下车库绕两圈,车载导航就会迷路,定位漂移到隔壁楼层,而手机靠IMU+气压计(测海拔),还能稳稳跟着走。2、实时校准的技术鸿沟惯性导航有个毛病:时间越久,误差越大(就像走路不看路,走得越远偏得越狠)。而手机导航通过动态卡尔曼滤波算法,可实时纠错;而汽车导航多用固定参数模型,校准滞后。例如,北京西直门桥环岛测试中,手机导航连续绕行3圈后方向误差仍小于5°,而汽车导航误差超过20°,直接把车主导上了反方向的道路。三、芯片性能与算法迭代速度1、算力与能效的双重差距手机芯片(如骁龙8Gen3,算力60TOPS)的浮点运算能力是车规芯片的2倍以上,可支持更复杂的深度学习定位模型(如CNN-LSTM融合网络)。例如,华为鸿蒙车载导航需依赖手机算力实现AR-HUD导航,独立车机系统根本扛不住。此外,手机芯片的能效比(每TOPS功耗)比车规芯片高40%,可支持长时间高精度定位。

(2)升级车规级芯片:更换更高算力的车机芯片(如从高通690升级至8155,算力提升3倍),增强多传感器融合和实时定位的处理速度。2、软件与数据协同方案(1)强制更新地图包:从官方网站下载最新地图数据,通过U盘导入车机(多数车型支持,路径:设置-系统升级-本地更新)。

(2)升级车规级芯片:更换更高算力的车机芯片(如从高通690升级至8155,算力提升3倍),增强多传感器融合和实时定位的处理速度。2、软件与数据协同方案(1)强制更新地图包:从官方网站下载最新地图数据,通过U盘导入车机(多数车型支持,路径:设置-系统升级-本地更新)。

八、未来趋势:车机与手机的融合路径华为、小米等厂商正通过车机虚拟化技术,让手机算力直接驱动车载导航。例如,小米YU7车型采用骁龙8Gen3芯片(消费级),通过定制散热方案实现车载稳定运行,导航性能较传统车机提升5倍以上。

八、未来趋势:车机与手机的融合路径华为、小米等厂商正通过车机虚拟化技术,让手机算力直接驱动车载导航。例如,小米YU7车型采用骁龙8Gen3芯片(消费级),通过定制散热方案实现车载稳定运行,导航性能较传统车机提升5倍以上。

汽车导航的精度劣势并非由单一因素导致,而是硬件架构的封闭性、传感器融合的滞后性、算法迭代的迟缓性共同作用的结果。尽管部分高端车型通过OTA升级逐步改善体验(如特斯拉2025.36版本新增众包数据采集功能),但手机导航凭借多卫星系统协同、多传感器深度融合、实时数据闭环的三重壁垒,仍将在未来3-5年内保持领先地位。对于用户而言,合理的解决方案是:日常通勤优先使用手机导航,长途驾驶时可结合车载导航的硬件优势(如独立GPS天线),通过CarPlay/HiCar等投屏方案实现互补。随着车机与手机的技术融合加速,未来或将迎来无缝导航的全新体验。

北京西直门立交桥

这不是个例。去年杭州亚运会期间,李先生开着顶配轿车去奥体中心,车载导航固执地把他导进一条未开通的断头路,而副驾妻子的手机百度地图,早已实时标注“此路施工,建议走东侧临时通道”;上海车主陈先生更糟,暴雨天在陆家嘴找停车场,车载导航定位飘到30米外的写字楼楼顶,手机却精准锁定地下车库入口……

手机百度导航

明明汽车装着独立GPS天线、号称车规级芯片,为何连旧款手机都比不上?今天我们就从六大技术维度,拆解这场“导航实力悬殊”背后的真相。一、卫星信号接收的物理瓶颈1、天线设计的先天限制汽车导航的车顶天线看似专业,却躲不过车内金属框架和隔热膜的围堵。测试显示,贴了金属隔热膜的车窗会衰减30%以上的卫星信号,导致天线能连接的卫星数量从理论8-9颗骤减到4-5颗。而手机天线藏在机身内部,通过柔性PCB板设计灵活避开金属遮挡,哪怕揣在兜里,也能稳定连接10颗以上卫星。更关键的是卫星系统支持差异:2017年发布的小米6就已支持北斗+GPS+GLONASS三系统协同定位,而2024年仍有部分合资车型的导航,只认GPS单系统,导致在城市峡谷等复杂环境下精度下降。单系统定位误差常超20米,而手机多系统融合能压到5米内,这就是为什么你常看到车载导航显示“已到目的地”,实际却在隔壁小区门口。

中国北斗导航系统

2、多径干扰的防御短板高楼反射的卫星信号(多径信号)是导航定位的隐形陷阱。手机靠“极化分集技术”解决:机身里藏着左旋、右旋两个圆极化天线,一个接收直射信号,一个过滤反射信号,可有效抑制高楼反射的多径信号。而汽车导航几乎都是单一天线,分不清直射和反射信号,在上海陆家嘴、广州天河等高楼密集区,误差能相差30米。二、传感器融合的代际差距1、多源数据的协同能力进隧道、过地下车库时,卫星信号会暂时消失,这时候拼的就是传感器融合能力。手机导航通过GNSS(卫星定位)+IMU(惯性测量单元)+Wi-Fi指纹+气压计的多传感器融合技术,一套组合拳下来,哪怕200米长的隧道,也能靠惯性导航维持30秒以上的精准轨迹。iPhone11的实测显示,无卫星信号时,它能通过加速度和角速度计算,把轨迹偏移控制在1米内。 而汽车导航虽然也装了陀螺仪和车速传感器,但车规级芯片算力跟不上,比如常用的高通8295芯片算力30TOPS,仅为手机骁龙8Gen3(60TOPS)的一半,跑不动复杂的融合算法,导致在地下车库等场景中出现明显漂移。北京车主实测,地下车库绕两圈,车载导航就会迷路,定位漂移到隔壁楼层,而手机靠IMU+气压计(测海拔),还能稳稳跟着走。2、实时校准的技术鸿沟惯性导航有个毛病:时间越久,误差越大(就像走路不看路,走得越远偏得越狠)。而手机导航通过动态卡尔曼滤波算法,可实时纠错;而汽车导航多用固定参数模型,校准滞后。例如,北京西直门桥环岛测试中,手机导航连续绕行3圈后方向误差仍小于5°,而汽车导航误差超过20°,直接把车主导上了反方向的道路。三、芯片性能与算法迭代速度1、算力与能效的双重差距手机芯片(如骁龙8Gen3,算力60TOPS)的浮点运算能力是车规芯片的2倍以上,可支持更复杂的深度学习定位模型(如CNN-LSTM融合网络)。例如,华为鸿蒙车载导航需依赖手机算力实现AR-HUD导航,独立车机系统根本扛不住。此外,手机芯片的能效比(每TOPS功耗)比车规芯片高40%,可支持长时间高精度定位。

而汽车导航虽然也装了陀螺仪和车速传感器,但车规级芯片算力跟不上,比如常用的高通8295芯片算力30TOPS,仅为手机骁龙8Gen3(60TOPS)的一半,跑不动复杂的融合算法,导致在地下车库等场景中出现明显漂移。北京车主实测,地下车库绕两圈,车载导航就会迷路,定位漂移到隔壁楼层,而手机靠IMU+气压计(测海拔),还能稳稳跟着走。2、实时校准的技术鸿沟惯性导航有个毛病:时间越久,误差越大(就像走路不看路,走得越远偏得越狠)。而手机导航通过动态卡尔曼滤波算法,可实时纠错;而汽车导航多用固定参数模型,校准滞后。例如,北京西直门桥环岛测试中,手机导航连续绕行3圈后方向误差仍小于5°,而汽车导航误差超过20°,直接把车主导上了反方向的道路。三、芯片性能与算法迭代速度1、算力与能效的双重差距手机芯片(如骁龙8Gen3,算力60TOPS)的浮点运算能力是车规芯片的2倍以上,可支持更复杂的深度学习定位模型(如CNN-LSTM融合网络)。例如,华为鸿蒙车载导航需依赖手机算力实现AR-HUD导航,独立车机系统根本扛不住。此外,手机芯片的能效比(每TOPS功耗)比车规芯片高40%,可支持长时间高精度定位。

华为鸿蒙车机导航

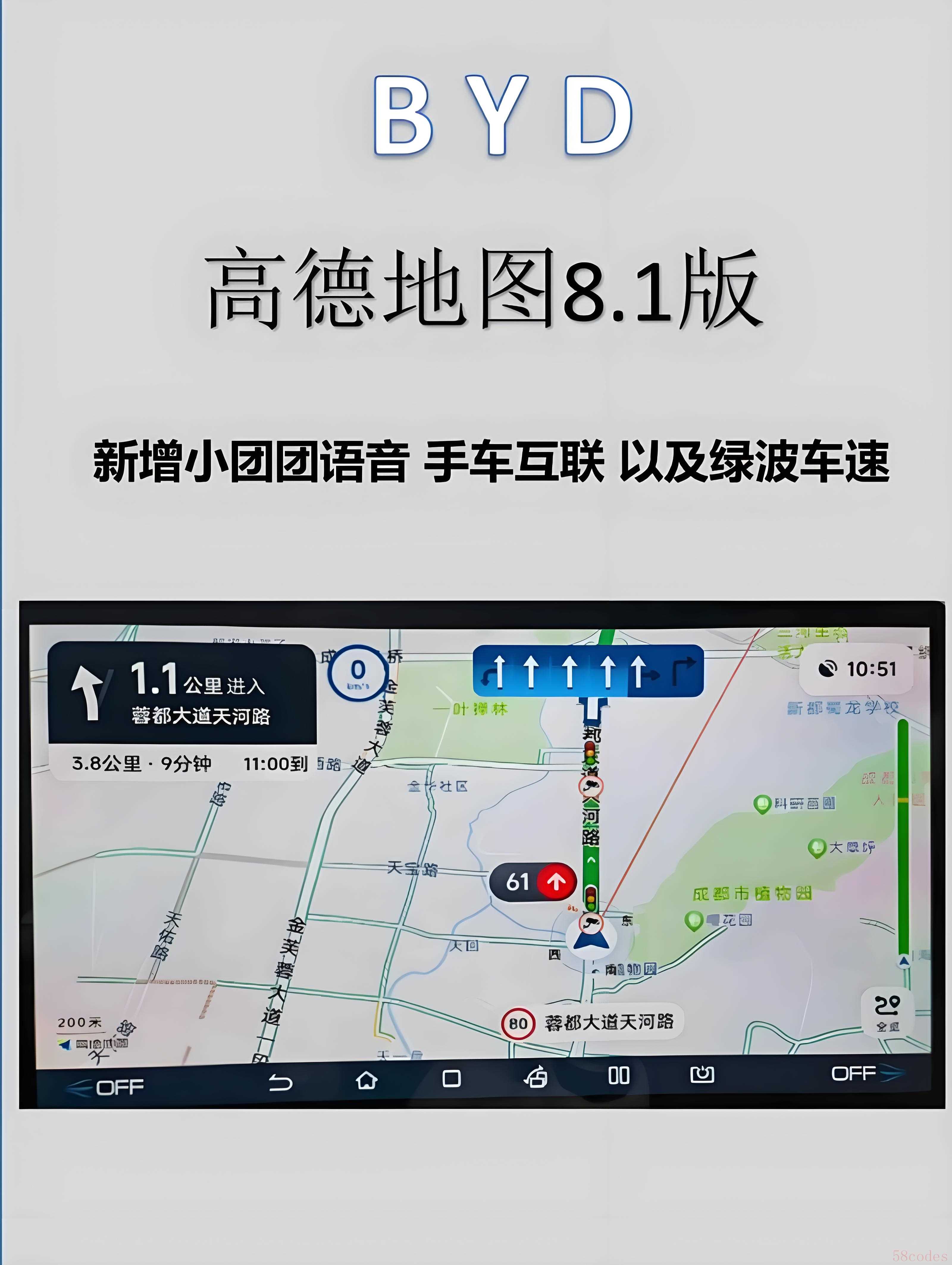

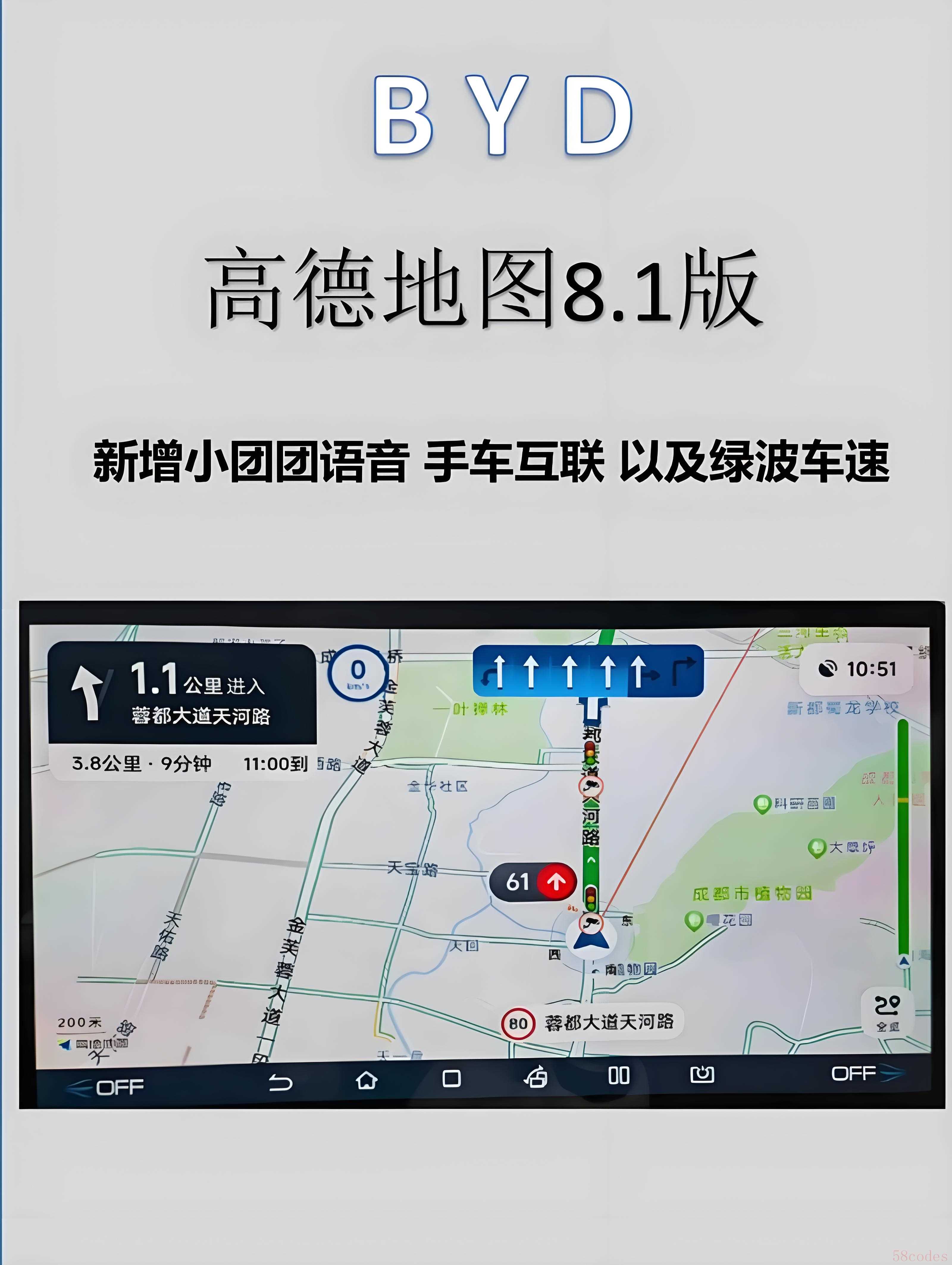

2、算法更新的频率差异手机导航应用(如高德地图)每周迭代算法版本,每年新增功能超50项。2025年高德地图推出视觉-惯性联合定位功能,可通过摄像头识别路牌辅助定位,汽车导航用户却要等至少1年才能用上类似功能。

高德地图车机版更新

汽车导航的算法更新周期普遍在6个月以上,某合资品牌甚至要用户到4S店付费升级,而手机导航躺在家里就能完成更新——这种迭代速度差距,如同智能手机与功能机的代际鸿沟。四、数据更新机制的本质区别1、地图时效性的天壤之别手机导航通过众包数据实时采集用户轨迹(如高德日均处理100亿次定位请求),可在30分钟内更新道路施工、新开通路段等动态信息。而汽车导航的地图更新依赖官方OTA,周期普遍在3个月以上。例如,2024年杭州亚运会期间,手机导航在奥体中心周边道路开通次日即完成数据更新,而部分汽车导航用户1个月后仍收到错误指引。

高德地图点亮足迹

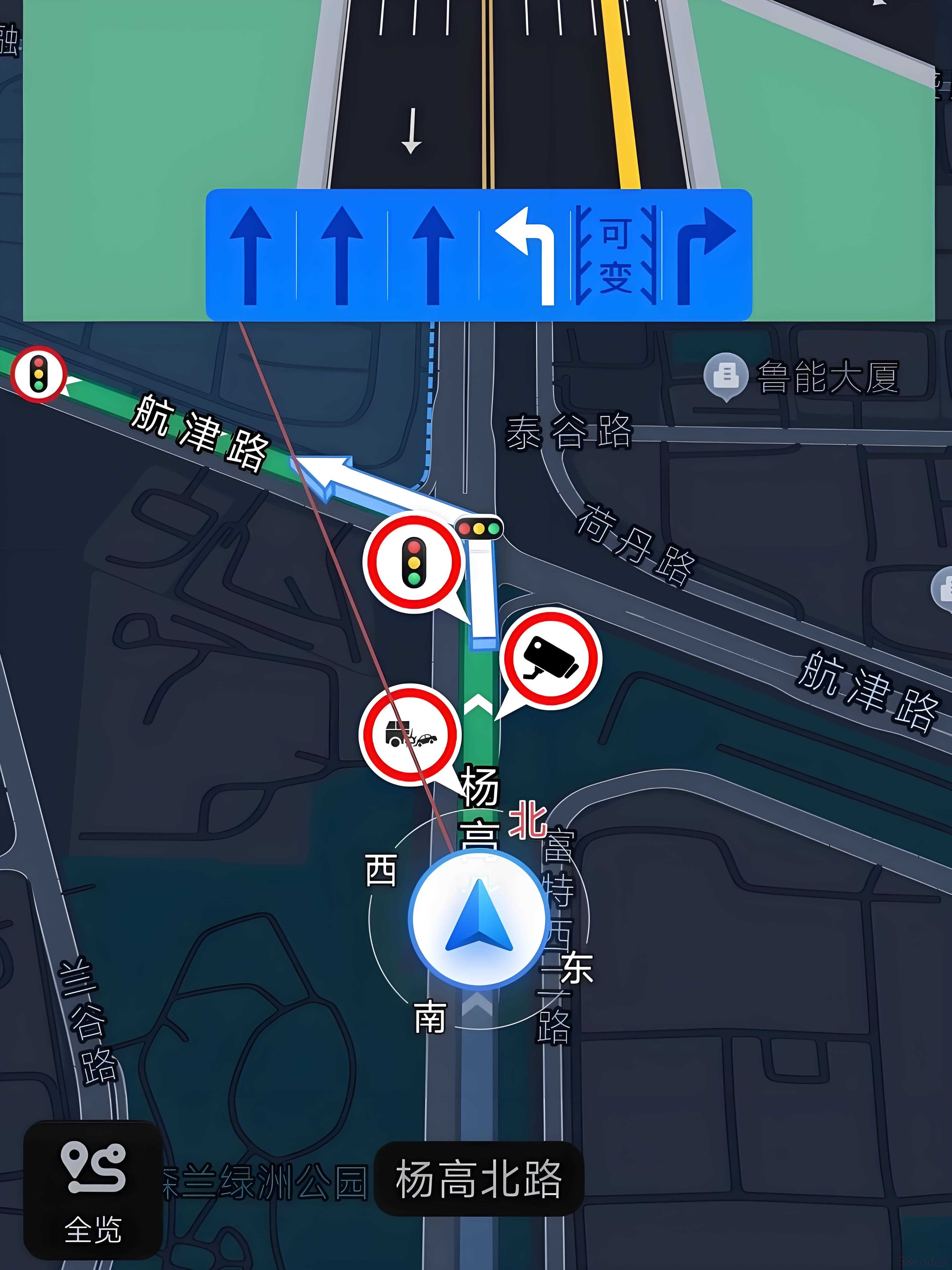

2、路况信息的维度差距手机导航通过5G+UWB技术,能获取厘米级车道级路况(如某车道车速、事故点位置都清晰可见),而汽车导航依赖的TMC(交通信息频道)仅能提供粗略的拥堵等级。例如,上海延安高架测试中,手机导航可提前2公里预测某车道的临时施工,而汽车导航仅提示“前方拥堵”。

手机导航前方拥堵提示

五、定位技术的场景化局限1、车道级导航的成本壁垒手机导航通过差分北斗+视觉识别,在普通硬件上就能实现米级定位精度,成本仅为车载方案的1/5。而汽车导航的车道级功能需依赖高精度地图(成本约200元/公里)和专用硬件(如UWB模块),目前仅覆盖高端车型。2025年发布的小米14手机,通过车道级导航功能,让用户在复杂路口也能精准选对车道,而同级别的车载导航,要多花2万元选装。2、复杂环境的适应短板手机导航的多模态感知(如摄像头识别路牌、激光雷达点云匹配)可在恶劣天气(如暴雨)中保持稳定,而汽车导航的单一卫星定位受雨衰影响,误差会扩大3倍以上。地下车库、隧道等信号盲区更明显:手机靠“惯性导航+Wi-Fi指纹”组合拳维持轨迹,汽车导航却常出现定位跳变——上一秒显示在B1层,下一秒突然跳到B3层。六、用户体验的隐性落差1、交互响应的速度差距手机导航通过动态路径纠偏算法,可在用户偏离路线后0.5秒内触发语音提醒,而汽车导航的平均响应时间超过2秒。例如,成都二环高架测试中,手机导航在用户错过出口后立即提示“请在下一出口掉头”,而部分汽车导航仍持续引导用户直行。

手机导航重新规划路线

2、信息呈现的精准度手机导航的动态地图渲染引擎可实时显示300米范围内的所有车道、出入口及交通标志,而汽车导航的静态地图模型仅能显示主干道信息。例如,北京西三环六里桥互通测试中,手机导航可清晰标注所有匝道编号和转向箭头,而汽车导航仅显示“请靠右行驶”的模糊提示。

手机导航显示车道及转向箭头

七、破局之路:普通车主能做什么?1、硬件优化小技巧(1)加装高增益天线:花50-200元在车顶无遮挡处装外置天线,卫星信号强度提升30%以上,尤其适合老款车型。 (2)升级车规级芯片:更换更高算力的车机芯片(如从高通690升级至8155,算力提升3倍),增强多传感器融合和实时定位的处理速度。2、软件与数据协同方案(1)强制更新地图包:从官方网站下载最新地图数据,通过U盘导入车机(多数车型支持,路径:设置-系统升级-本地更新)。

(2)升级车规级芯片:更换更高算力的车机芯片(如从高通690升级至8155,算力提升3倍),增强多传感器融合和实时定位的处理速度。2、软件与数据协同方案(1)强制更新地图包:从官方网站下载最新地图数据,通过U盘导入车机(多数车型支持,路径:设置-系统升级-本地更新)。

强制安装更新包

(2)开启多卫星模式:在导航设置中勾选“北斗+GPS+GLONASS”,卫星连接数量从8颗增至12-15颗,定位稳定性提升40%。3、跨设备融合使用日常通勤用手机导航,利用其实时数据优势;长途驾驶时连接CarPlay/HiCar,让手机算力赋能车载屏幕,兼顾大屏视野与定位精度。 八、未来趋势:车机与手机的融合路径华为、小米等厂商正通过车机虚拟化技术,让手机算力直接驱动车载导航。例如,小米YU7车型采用骁龙8Gen3芯片(消费级),通过定制散热方案实现车载稳定运行,导航性能较传统车机提升5倍以上。

八、未来趋势:车机与手机的融合路径华为、小米等厂商正通过车机虚拟化技术,让手机算力直接驱动车载导航。例如,小米YU7车型采用骁龙8Gen3芯片(消费级),通过定制散热方案实现车载稳定运行,导航性能较传统车机提升5倍以上。

小米 YU7

北斗三号系统完善后,手机靠PPP-RTK技术实现厘米级定位(成本低于10元),而车载高精模块仍要2000元以上。随着C-V2X技术的普及,手机可作为路侧单元与车辆的通信桥梁。例如,2025年杭州亚运会期间,手机导航将实时接收路侧传感器的信号灯状态,提前30秒推送绿灯通行建议,而汽车导航需依赖专用车载终端实现类似功能。汽车导航的精度劣势并非由单一因素导致,而是硬件架构的封闭性、传感器融合的滞后性、算法迭代的迟缓性共同作用的结果。尽管部分高端车型通过OTA升级逐步改善体验(如特斯拉2025.36版本新增众包数据采集功能),但手机导航凭借多卫星系统协同、多传感器深度融合、实时数据闭环的三重壁垒,仍将在未来3-5年内保持领先地位。对于用户而言,合理的解决方案是:日常通勤优先使用手机导航,长途驾驶时可结合车载导航的硬件优势(如独立GPS天线),通过CarPlay/HiCar等投屏方案实现互补。随着车机与手机的技术融合加速,未来或将迎来无缝导航的全新体验。

车机导航

最后,聊聊你的经历——

你有没有被车载导航坑过的社死瞬间?是绕路半小时?还是被导进死胡同?

你觉得车载导航想追上手机,最该解决什么问题?是芯片算力?还是数据更新速度?

欢迎在评论区分享,让更多车主少走冤枉路~

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏