这是一个很有意思的观察,很多人都有类似的感受。30岁以后,人生确实可能在某些方面变得“容易”一些,但这通常是基于之前积累的经验、心态变化和外部条件的演变,而不是一蹴而就的。

以下是一些可能导致“变容易”的原因:

1. "心智成熟与情绪稳定:"

经历过一些风浪,对挫折的承受能力增强,不再像年轻时那样容易大起大落。

更懂得管理自己的情绪,处理人际关系时可能更圆滑、更有策略。

思维更成熟,看问题的角度更全面,决策更稳重。

2. "生活经验积累:"

在工作、学习、家庭等方面积累了更多的经验和知识,处理问题更得心应手。

可能找到了更适合自己的生活方式和节奏。

对自己的能力、优势和劣势有了更清晰的认识,目标更明确。

3. "职业发展:"

通常处于职业生涯的上升期或稳定期,收入更稳定,经济压力相对减小(当然,这也因人而异)。

可能拥有了一定的人脉资源,做事更容易获得支持。

4. "人际关系:"

与家人、朋友的关系可能更加稳固和成熟,知道如何维系重要的关系。

可能不再像年轻时那样急于建立各种关系,社交圈子更精炼。

5. "自我

相关内容:

在真实瞬间中,

捕捉东亚家庭的特性

大吴记得在他中学时,母亲有事回了趟老家,那时外婆已经不在了。从老家返回后,母亲略带苦恼地说,自己回去后不知道去哪里待着,她的几个兄弟恰好不在家,门都锁了。大吴听着母亲轻描淡写的念叨,心中震动,因为外婆去世后,母亲失去了一个“正当理由”,不能随时回娘家了。

“这不仅仅是一个妈妈失去了母亲的故事。”大吴看到了一种普遍性的经验——一个女性完全脱离原生家庭的生命历程,这种隐秘的情感在母亲身上短暂浮现。

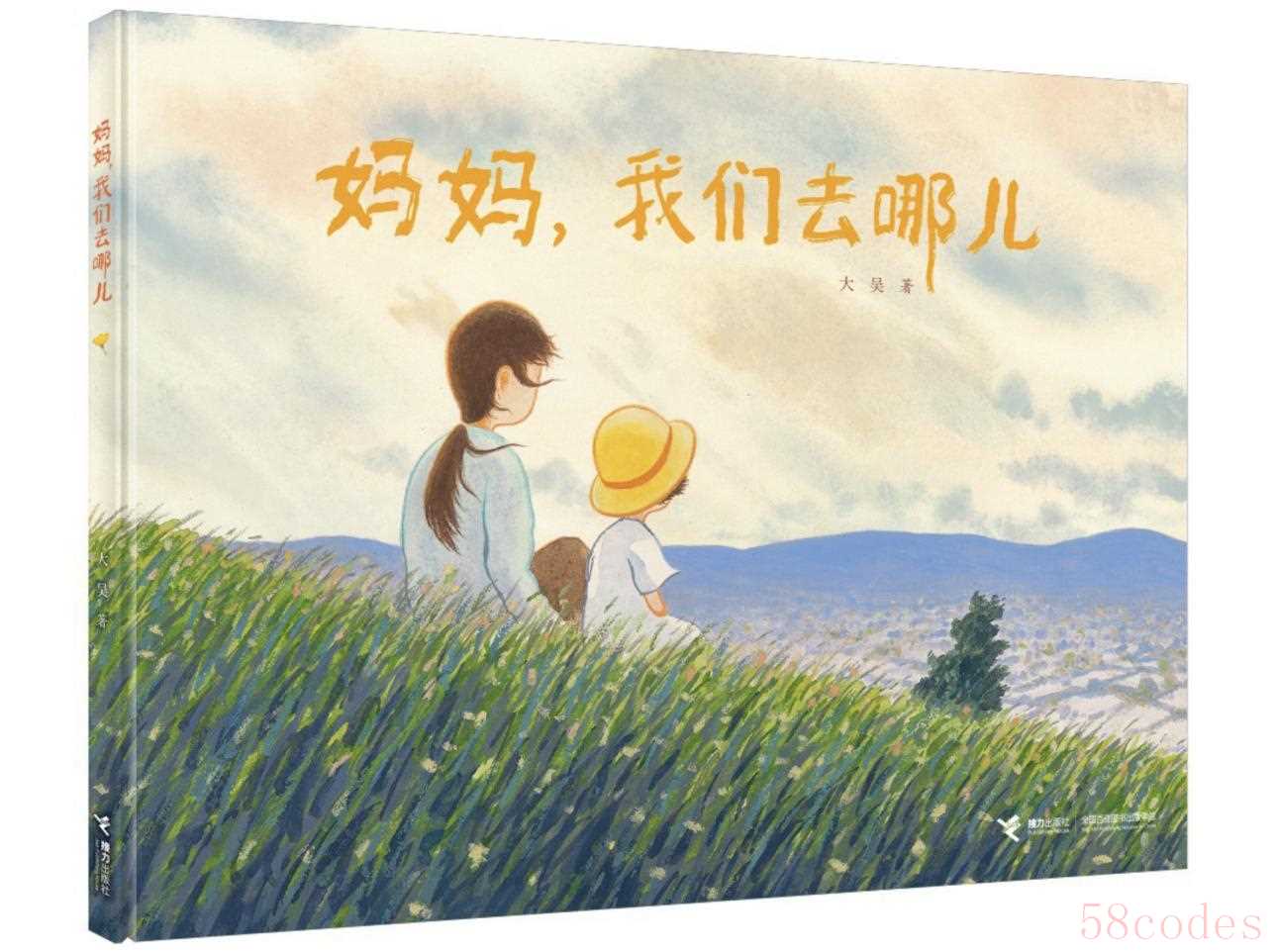

创作绘本《妈妈,我们去哪儿》时,大吴加入了这一视角。书里,妈妈带着妹妹去了外婆家,那里已是空屋,最终,身为女儿的妹妹疗愈了母亲——这是超越血缘关系的女性情谊。

《妈妈,我们去哪儿》插画,大吴供图。

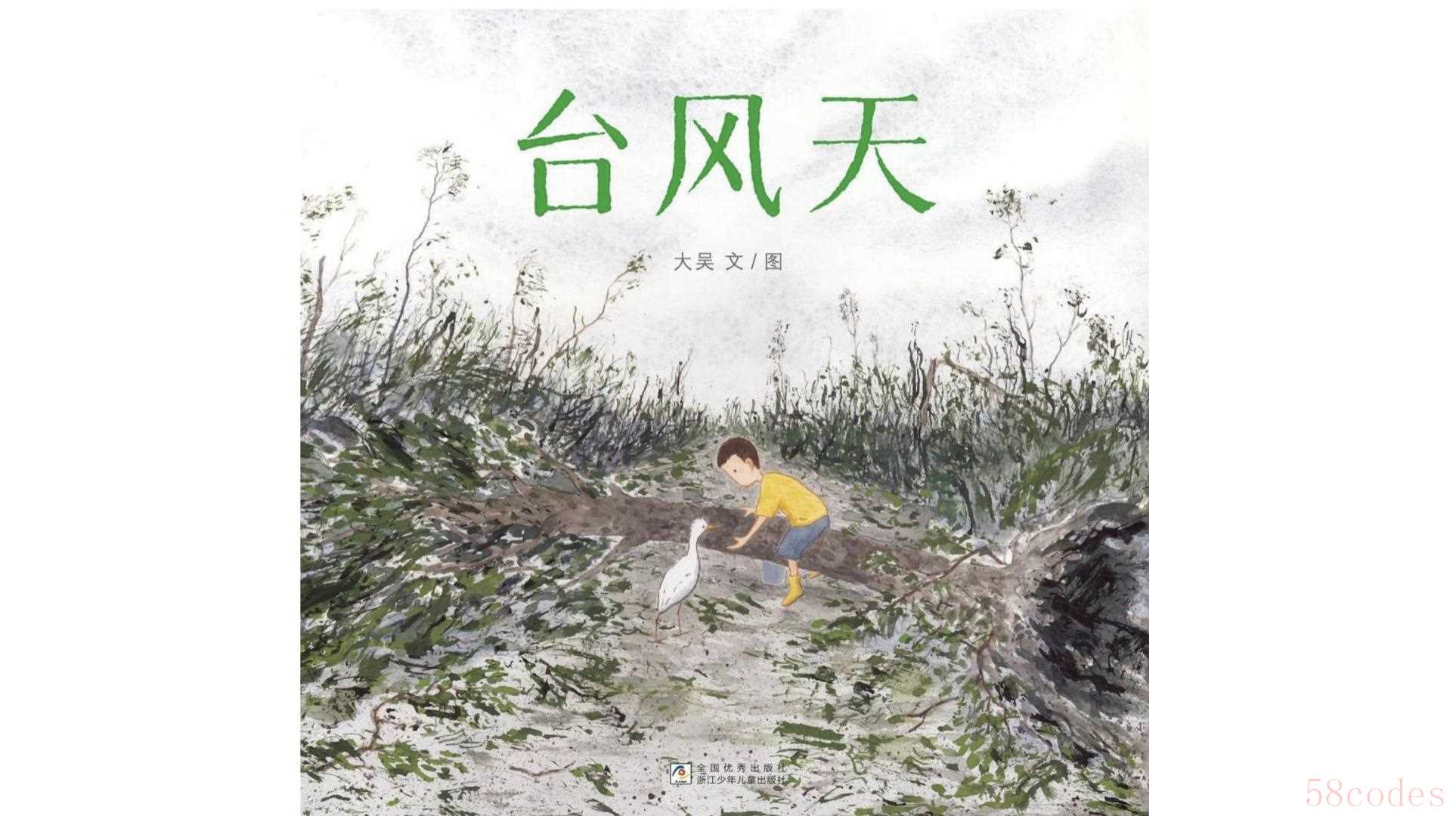

上小学一、二年级时,大吴就意识到人与人是不同的。他有了同龄玩伴,玩伴的妈妈也是乡村小学老师,有一天,玩伴亲昵地坐在母亲怀里,向母亲撒娇,母子俩习以为常。大吴这才发现,他没向母亲撒过娇。幼时,大吴在农村长大,由奶奶照看,直到快上小学,他才被母亲接到身边,和哥姐一起生活。“大家通常会觉得,奶奶会特别宠溺孙辈,其实不是这样的。”大吴提到,他和奶奶待在一起时,两人是平等的,有事一起商量。那时,大吴更依赖父亲。父亲经营着一个果园,隔两三天就来奶奶家一趟。父亲处在一个“中间地带”——不像奶奶一样天天见,又比周末出现的母亲见得勤。在绘本《台风天》的后记里,大吴写到了父亲的红色“嘉陵”牌摩托车。每当听到摩托车的声音,大吴就知道爸爸回来了,他摩托车的后座上有时还坐着母亲。

在大吴笔下,家人间的情感流动是低缓、含蓄的。比如在《台风天》里,成片香蕉树被吹倒了,父亲很伤心,他只是说:“这些树还可以扶起来,那些要锯掉了……”小男孩以为奶奶会问起损失,但她什么也没问。奶奶只是说:“去帮我把簸箕拿来吧。”小男孩想,也许奶奶什么都知道。

《妈妈,我们去哪儿》

作者:大吴

版本:接力出版社

2024年4月

“不只是我家,我身边的很多家庭,差不多也是这样相处的。”大吴在广东长大,他将其归结于南方人的内敛。他停顿了几秒,猜想说:“也许这也是东亚文化下的一种家庭特性。”

在日常的地面下,

有看不见的东西

在大吴出生前,父亲就租下了一块地。这片土地上有两个大池塘,种了大片的荔枝、芒果、杨桃、龙眼、橙子……据说,早年还养过鸡、鸭、狗,盖起过三四间长长的砖石鸡舍。“说是果园,或许用‘农场’来称呼更恰当。”大吴经常和哥哥在园子里玩耍,走的次数多了,就形成了小路。如果没在路上走,草丛里也许会猛地蹿出一条蛇。果园里有几间小房用来住人,人们照看着果园。时至今日,大吴仍然说不清,园子究竟有多大,他和哥哥在这里玩了一整个童年。

大吴和哥哥一起“捕蝴蝶”,一人拿一根长棍子在园子里奔跑,扑蝶,夏季蝉鸣,格外漫长。他们也曾一起抓鸟,小鸟长得像鹌鹑,会像小鸡一样在地上跑。有一回,几人捉了半天,什么也没捉到。哥哥随意把棍一扔,把网按在地上,冲着小伙伴大叫:“抓到了,快来看!”小伙伴被骗住了,他比大吴年纪小。他跑过来,小心凑近,预感到自己上当了,于是平静地说:“没抓到,只有蛋。”哥哥露出震惊的神色,他扒开网一看,果真网住了鸟窝,里面有两颗蛋。

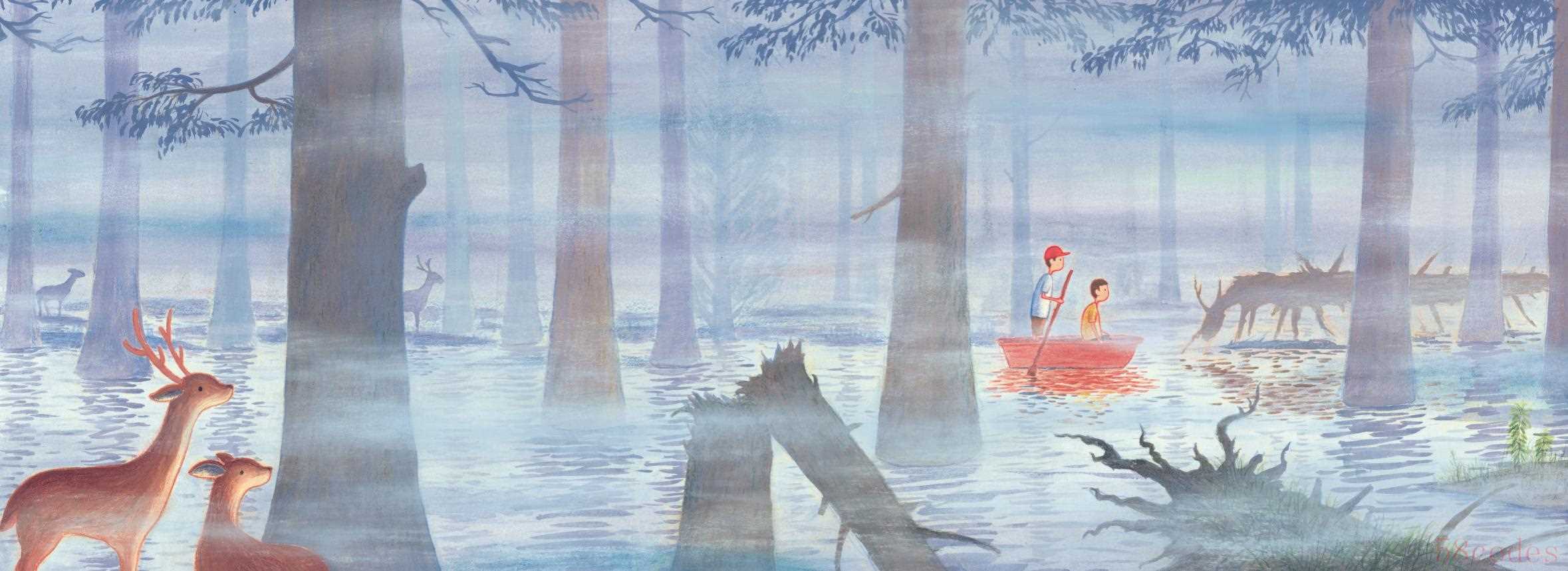

大吴创作的“散步三部曲”,就讲了一对兄弟的探险故事。《游河》里,兄弟俩乘船,雾气弥漫,以为远方有鹿。走近一看,原来是树枝。此时在森林深处,果真有鹿注视着他们。“这是一种基于视错觉的日常经验。”大吴阐释道。

《游河》插画,大吴供图。

《散步》里,弟弟好奇地问:“你说地下会有恐龙化石吗?”哥哥确信地说:“恐龙化石不是哪儿都有的,那些特殊的地方才会有。”弟弟感慨:“要是我们生活在那里该多好!”在他们脚下的土地深处,大吴画了几幅恐龙化石。这令人想起小说《牧羊少年奇幻之旅》——宝藏就埋在刚出发的地方。《散步》里,哥俩猜了一路,他们想象的那些关于远方的事物,都在脚下。

《游河》

作者:大吴

版本:二十一世纪出版社|蒲蒲兰绘本馆

2021年7月

这也是大吴的人生经验。小时候,他在路上走,哪怕路过一个垃圾堆,也会猜测:地下是不是埋着古董残片,上面有好看的花纹?“我以前只觉得(这片土地)很普通,没想到它也有化石。”长大后,大吴看到一篇新闻——广东省河源市出土了上万枚恐龙蛋化石,河源被命名为“中国恐龙之乡”。

“在日常的地面下,就是有一些你看不见的东西。”大吴说,这是他画“散步三部曲”的“原始动机”。

画画是一个崭新的世界

“地里种出了黄瓜,奶奶把黄瓜腌成咸瓜,她还把黄豆腌成豆豉,我们就这样吃了很多年。”在大吴的童年时代,奶奶无人能取代。

在大雾的清晨,奶奶带大吴去田里干活。小小的大吴一直坐在田埂上,哪里也不去。大吴三四岁时,奶奶用粉笔在地上画了一只小鸟。他很惊讶,那是他第一次接触“画画”。此后,祖孙俩每天都会一起画画。父亲发现了这件事,买回来一块小黑板,还有几本教儿童简笔画的书,祖孙俩就不必在地上画了。大吴开始画小草、房子,画的图案越来越多,而奶奶只画鸟,她说:“我只会画鸟。”

有一次,奶奶趁大吴不在家,把沙发上的凤凰图案临摹下来,大吴很惊喜,一连开心了几天。奶奶不识字,没学过画画,一生没走出过县城,但大吴崇拜她。

大吴越画越好,渐渐画得比奶奶好了。邻居看见大吴画画,没头没尾地说了句:“你以后可能会成为画家。”这句话让他心跳加速。没过多久,大吴去上小学,画画的日子中断了。每到开学,大吴都很开心,因为学校会发新课本,他最喜欢美术书。教材发完后总会剩几本,他想办法集齐了新旧两版美术教材。

2009年,大吴读高一,学业压力骤增。当时学校的美术班在招生,他报了名。他说:“其实我们对艺考没有什么概念,亲朋好友中也没有这样的例子。”美术老师一见大吴,立即问他中考成绩,大吴成绩不错,美术老师说:“那没必要学美术。”言外之意是,其他同学是因为成绩实在太糟,不得已才选艺考,他不必如此。

《台风天》

作者:大吴

版本:浙江少年儿童出版社|蒲蒲兰绘本馆

2024年8月

听了美术老师的建议,大吴回家和家人商量。家人觉得,上特长班既花钱又前途未卜,他们没支持,也没反对。美术老师还告诉大吴,无论是否上美术班,他都可以来画室画画。大吴很高兴,他买了块画板,每周四下午去画室,有时放学后他也会去画一会儿。有天傍晚,大吴在路上碰到了美术班的同学,他们热情地打招呼,彼此说了一些鼓励的话。夕阳灿灿,他抱着画板,感到一个新世界即将展开。

然而,随着课业压力增大,大吴越来越难挤出时间去画室。去了几次后,他痛苦地意识到自己缺乏系统训练和指导,这样零碎的练习几乎没有意义。大吴考虑再三,为了不给家里增加经济负担,没上美术班。在理科班里,他和同学一样扎进题海,心无旁骛地备考。新世界的大门就这样关闭了。

读大二时,学校忽然开了两三门和美术相关的专业课,大吴第一次体会到“如鱼得水”的滋味。一个学期后,他擅长的课程结束了,生活再度变得艰难。大吴在武汉上大学,那里夏季炎热,大学宿舍彼时都没装空调,大吴的寝室也像烤箱,床铺像烧红的铁板,室友轮番去浴室冲凉,哪怕在宿舍打赤膊也会汗如雨下。

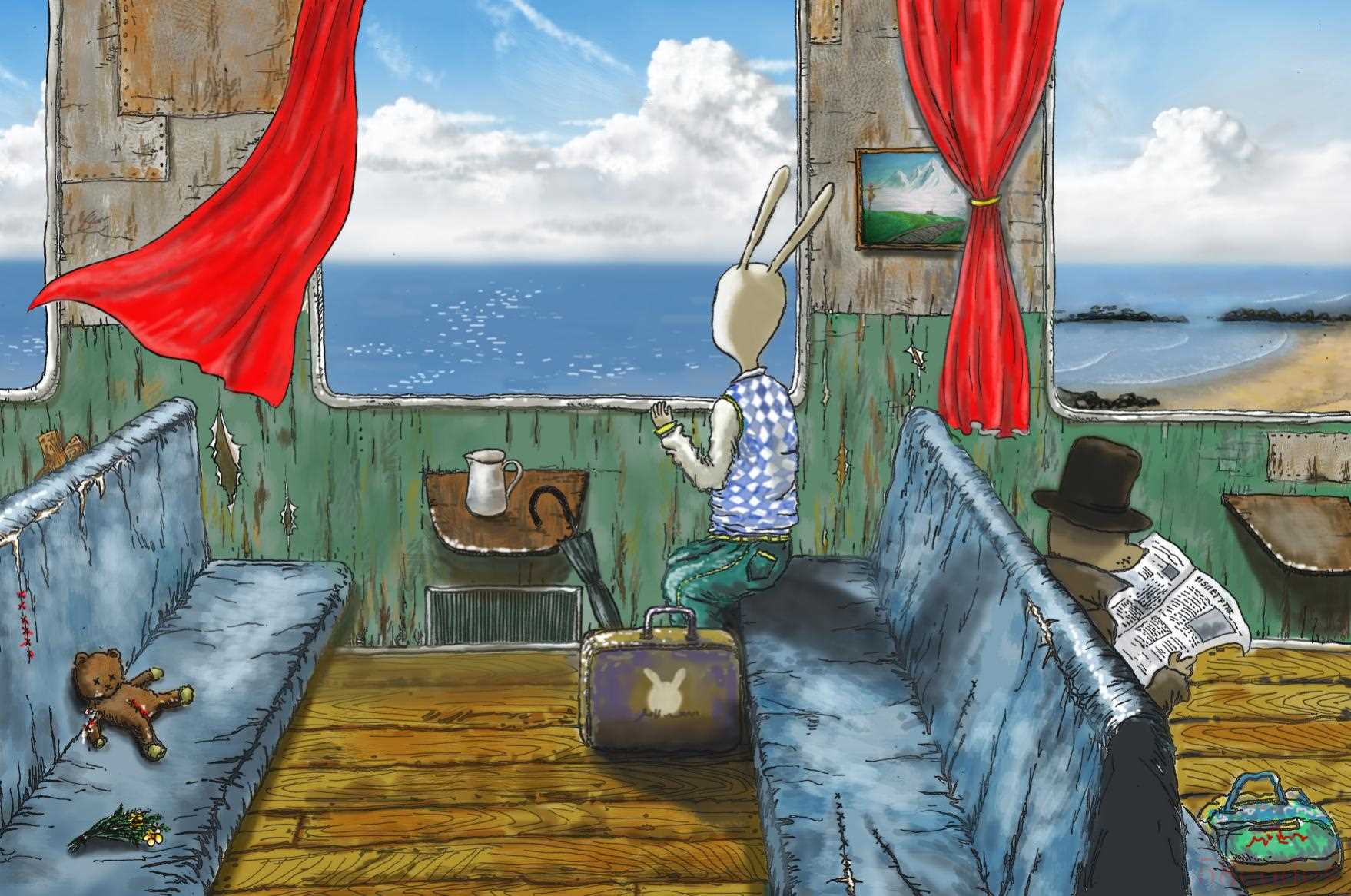

最热的日子里,大吴不知干些什么好,他坐在桌前画画:在一片新绿色的草原上,天蓝云轻,微风轻拂草地,一只长耳兔在桌前埋头,远方稻草人的帽子上停了只小鸟。大吴特地用了清新的颜色,看着画,他感受到一丝凉意。

成为插画师

2014年暑期,计算机专业的大吴读大三,他在苏州实习,做前端开发。创业园区很大,环境好,人很少,但他大多数时间都陷在空洞的焦虑里,“没有什么具体的原因”。

有一天,大吴收到“ONE·一个”(一款内容App)编辑发来的邮件,他在邮箱回收站里看到大吴投来的几张画,想用作首页封面图。这个暑假,大吴陆续在“ONE·一个”上发了几张图。那时,“ONE·一个”在年轻人里很受欢迎,大吴是它的忠实读者。后来,有朋友告诉大吴,他最喜欢那张长耳兔望向窗外的插画。

大吴供图。

那是大二时大吴闲来无事拿纸笔画的,他把画放到电脑上用鼠标涂的色。画完以后,他有些惊讶——效果超出了预期。不过,他担心别人觉得涂色方式有些粗糙,没提过这茬。

彼时,李娟是“ONE·一个”上的活跃作家,经常发表文章。大吴为了训练语感,曾反复借阅图书馆的小说,他喜欢苏童、余华、村上春树……大吴喜欢很多作家,但他最喜欢李娟。那时,大吴每天骑自行车去公司上班。有天早晨,他骑着车,没来由地想:“要是能给李娟画插画就好了。”一路上,他在心里做了诸多假设,譬如给哪篇散文配怎样的插图。

就在这天,大吴收到了一封邮件,他为《走夜路请放声歌唱》(再版)画插图。“没有条件限制,可随意发挥,但时间相对较紧,请尽快考虑并答复。”发件人李娟。这一天的大吴20岁出头,是一个“彻底的新手”,他接下了这单活。

大吴从秋天画到冬天,在冬天结束前画完了近40幅画。2015年9月,书出版了,不少读者知道了“人气插画师大吴”——“他给李娟(的书)画过插画。”2018年春,李娟到广州为新书做宣传,这是大吴第一次见到李娟本人。他没问李娟当时为什么找自己画,他没要合影,也没要签名,因为“这些没有那么重要”。

大吴为《走夜路请放声歌唱》(再版)绘制的插图。

2015年,大学毕业后的大吴从武汉返回广州,他住在同学家,每日为姚文雀译的《小王子》画插图。半月后,他把画稿交完,立即着手投简历、面试,按部就班地上班。

与传统行业相比,互联网行业薪资高,但加班严重,大吴也不能幸免。很多次,他下班后走出办公大楼,看见天又黑了,叹息道:“唉,这么好的一天又浪费了。”在互联网行业,工作不稳定,“你可能明年辞职,也可能明天就失业。在这个行业,这非常常见。”工作了一段时间,大吴逐渐意识到,世界上大部分人都在“被动选择”——看似学校、工作是自己选的,其实是没得选。“我也一样。”大吴说,画画是他为数不多的主动选择。

白天,大吴坐在格子间里工作。下班后,他步行15分钟到家,埋头学习绘本创作。“很早以前我就知道,上班(职位)不是我追求的,我只是一个过客。”大吴重新梳理了他与工作的关系。那时,老板把创业公司解散了,大吴和二十多名同事一起失业。大吴打定主意,未来要靠创作生活,当下,他要找一份“过渡性”工作。他在前司所在的园区投简历,不到1个月重新上岗,这样一来,他省去了搬家的麻烦,通勤时间还短。

进了新公司,大吴从基层做起,因为工作认真,被多次提拔,几年后晋升到管理层。到了后期,他已经没了“上升空间”——他的直系领导就是公司老板。但大吴不快乐:“越往上升,钱是越多,但太煎熬了。”

2023年,大吴创作的《不要动一只蜗牛》拿下第三届接力杯金波幼儿文学奖金奖、日本插画协会“年度最佳插画家奖”,版权输出到巴西、韩国、尼泊尔、越南、泰国等国家。实际上,大吴画《不要动一只蜗牛》时状态并不好,“当时的工作非常焦虑和痛苦,画画也只是抽空,机械地一张接一张地进行”。最糟的时候,大吴看见路边有孩童玩闹,也会心生忧愁。他想,这样天真烂漫的孩子总会长大,会经历工作的痛苦,然后过上“打工人”的“牛马”生活。编辑打断了大吴,告诉他:“这是你的问题,是你太消极了。”大吴立即意识到“自己不太对劲”,工作给他造成的压力超出了应有的限度。

《不要动一只蜗牛》

作者:大吴

版本:接力出版社

2023年8月

从2017年到2022年,在正式创作绘本的6年里,大吴有7部绘本相继出版。此外,他手头还有几个故事在走出版流程。虽然还无法完全靠版税维持生活,但他有了离开的信心。

“最后那两年,我确实希望被动离职。”大吴提到,他在这家公司干了几年,主动离职拿不到补偿,于是他硬着头皮干下去。2023年,公司调整了组织架构,优化了一批员工,大吴拿到了补偿,顺利办完离职手续,实现了逃离。

“真的太开心了。这是我成年以后,过得最开心、最放松的一年。”大吴笑着说,“不上班的这一年,我的运气都变好了。”

“你了解斑秃吗?”大吴说起以前上班的时候由于压力过大、失眠,一直有斑秃,一小块、一小块地掉头发,特别难看。不上班以后,他的斑秃好了,就像从来没得过一样。

直到全职创作了一年多,大吴才意识到工作对他造成的伤害超出了自己理解的范畴。实际上,刚离职的大吴陷入过间歇性焦虑,具体表现为每天频繁地查看银行卡余额。两三个月后,他逐渐适应了“自由职业者”的生活,焦虑消失了。“在时代浪潮下,无人能幸免。”他解释,自己的乐观源于预期不高,长久以来养成了低物欲生活,所以很容易就能满足。

大吴笔下的人物常常不带表情,有情绪也是淡淡的。他的一位责编曾说,大吴是“盐系”画风,意思是“一点都不甜”。

“确实是这样。”大吴认同。未来,他想尝试一些不同的风格,也许会更亲切,或者是更可爱。总之,他对未来充满期待。

采写/江玉婷

编辑/王铭博

校对/穆祥桐

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏