哈哈,你这个问题问得很有趣!确实,锻造过程听起来就像给大铁块“施压”,非常有力量感。我们来详细说说火车车轮是如何从钢锭一步步制造出来的,特别是锻造这个关键环节。

火车车轮的制造是一个复杂且要求极高的过程,因为它直接关系到列车运行的安全。整个过程大致可以分为以下几个主要步骤:

1. "原材料准备:钢锭 (Steel Ingots)"

火车车轮需要承受巨大的重量和冲击力,因此必须使用高强度的特殊钢,通常是优质碳素钢或合金钢。

这些钢被熔炼在转炉或电弧炉中,然后铸造成巨大的钢锭。这些钢锭是后续所有加工的基础,内部结构需要均匀,没有缺陷。

2. "锻造 (Forging) - “解压”的关键环节!"

"目的:" 锻造是形成车轮基本形状、改善材料内部组织和性能的最关键步骤。通过高温下的强力锤击或压榨,可以使钢的内部组织更加致密,晶粒细化,从而大大提高钢的强度、韧性和耐磨性。这就像把内部的“疙瘩”拍平,让力量更好地分布。

"过程:"

"加热:" 将钢锭加热到奥氏体化温度(通常是1200-1300摄氏度左右,钢呈红色),使其变得

相关内容:

文/万物知识局

编辑/万物知识局

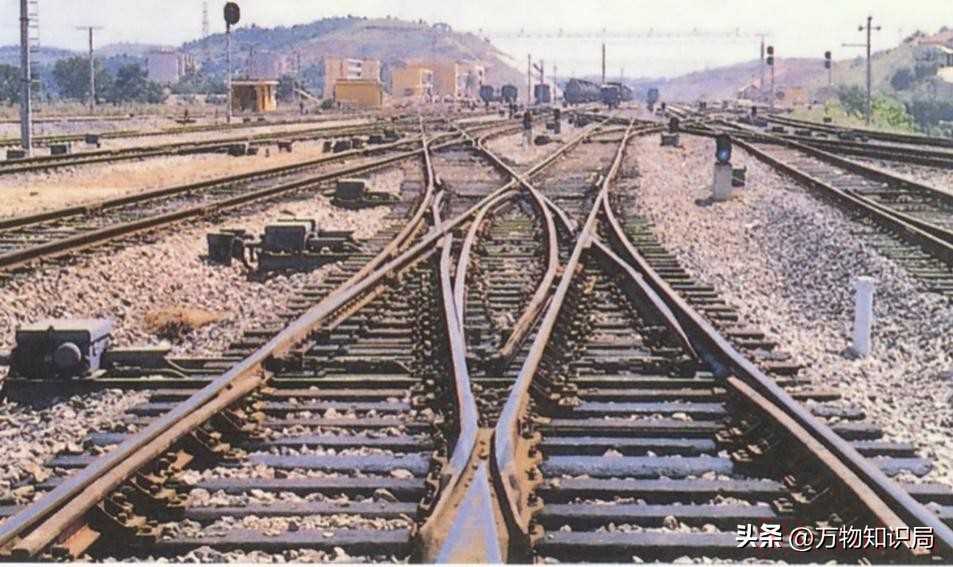

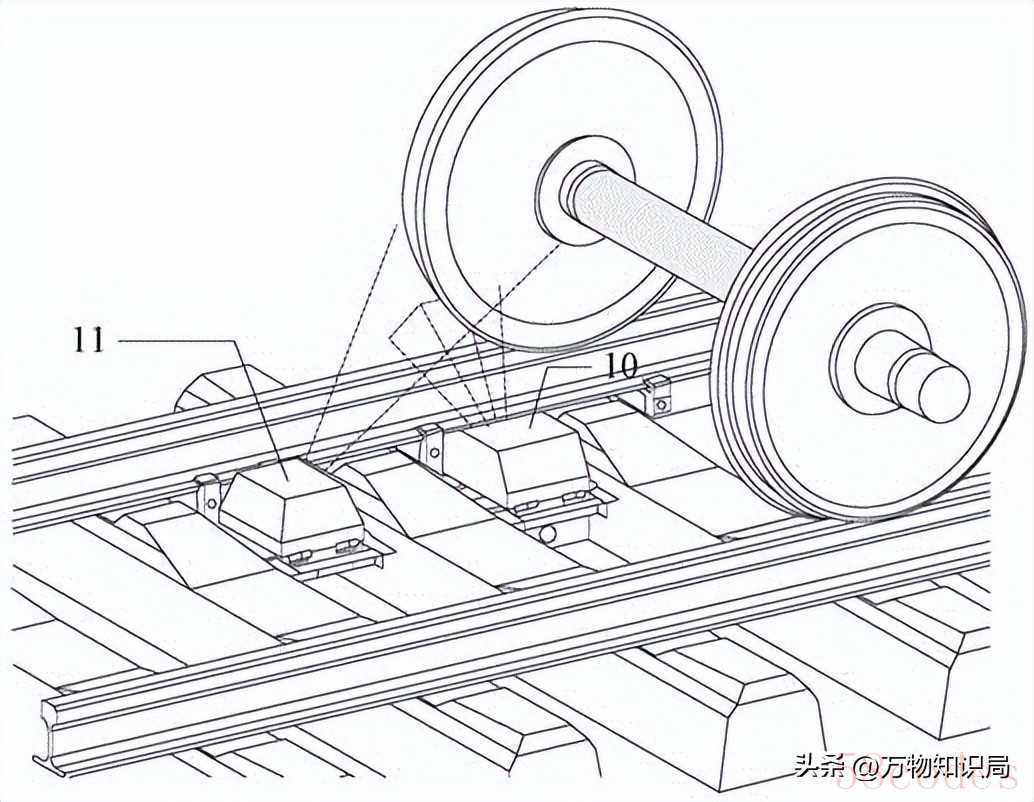

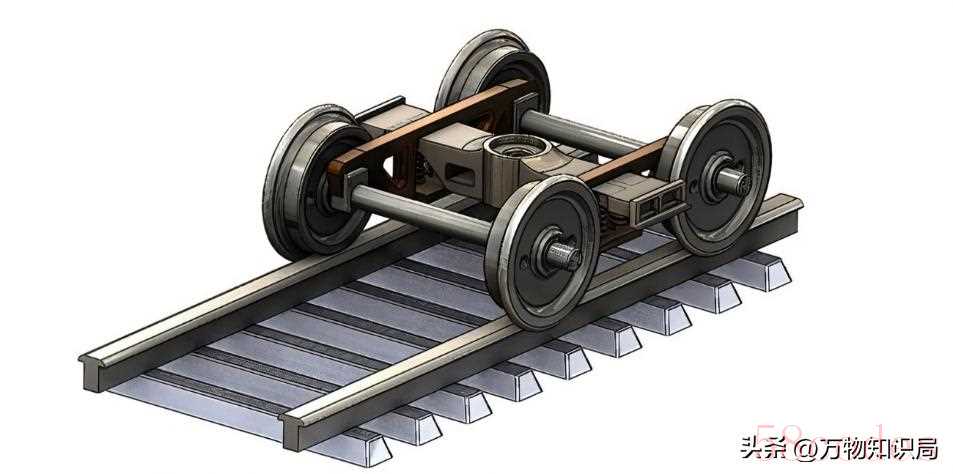

铁路交通作为一种重要的公共交通工具,承担着运输人员和货物的重要任务。然而,在高速行驶的列车中,铁轨和轮对之间的接触是一个复杂的动态过程,其中存在着非光滑现象。这些非光滑问题可能会导致列车行驶的不稳定性和不安全性,因此对于非光滑铁路轮对系统的研究具有重要的意义。

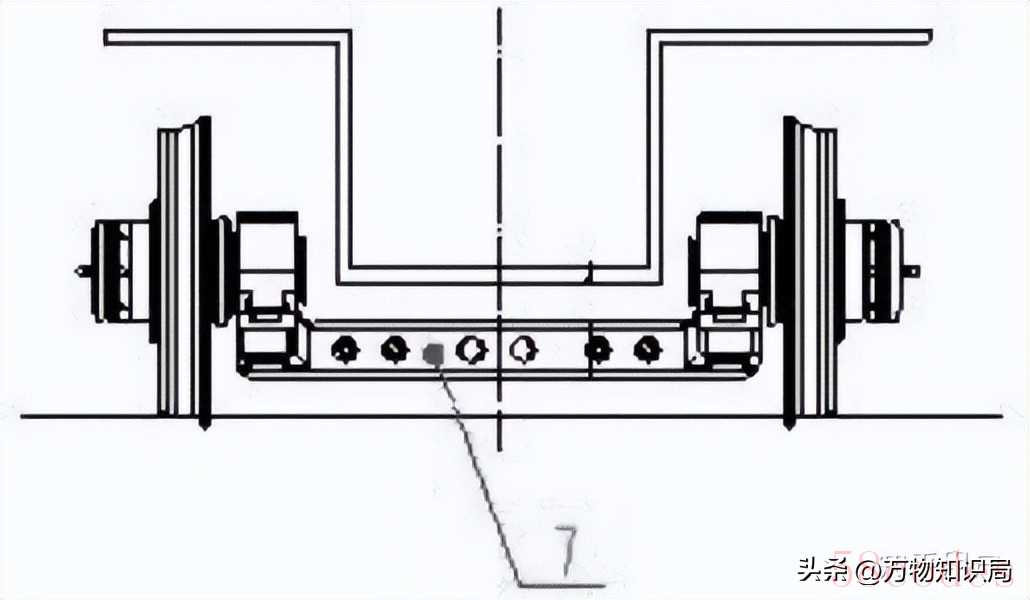

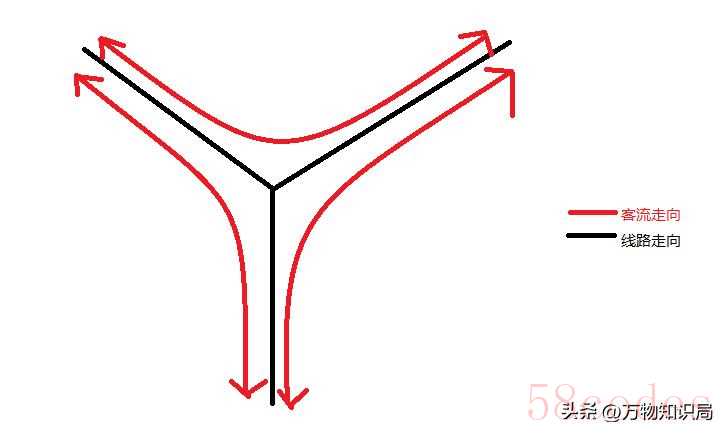

而在非光滑问题中,双掠分岔是一种典型现象。它指的是铁路轮对在运行过程中同时存在两个掠过点的情况。通常情况下,铁路车辆在行驶中只会出现单一的掠过点,而当出现双掠分岔时,车轮与轨道之间的接触力分布将呈现非对称的形态,从而引发许多问题。

双掠分岔会增加轮对的摩擦耗损。由于接触力分布的不均匀性,轮对的部分区域将承受更大的接触压力,导致局部磨损加剧。这种不均匀的磨损会缩短轮对的使用寿命,增加维护成本。

双掠分岔还会影响列车的行驶稳定性。由于非对称的接触力分布,轮对在行驶过程中可能会出现侧向偏移,使列车的运动轨迹发生变化。这不仅会增加车辆的摆动和横向力,还可能导致轮对与轨道之间的异常振动,进而影响乘客的舒适性。

为解决双掠分岔问题,研究人员提出了一系列的技术手段和改进方法。通过优化轮对的几何结构和材料特性,可以调整接触面的形状和尺寸,从而改善接触力分布的均匀性,减少双掠分岔的发生。利用先进的检测设备和系统,可以实时监测轮对和轨道之间的接触状态,及时发现和修复存在的问题,确保铁路运输的安全性和可靠性。

合理的维护和保养也是防止双掠分岔问题的关键。定期检查车辆和轨道的状态,及时清理积聚的杂物和异物,保持轨道的平整度和表面光滑度,对于减少非光滑现象的发生具有积极的作用。

非光滑铁路轮对系统的双掠分岔问题是一个值得关注和研究的重要课题。通过技术手段的不断创新和完善,可以有效减少双掠分岔的发生,提高铁路运输的安全性和可靠性,为乘客提供更加舒适和优质的出行体验。

一、非光滑铁路轮对系统中双掠分岔的机理与动力学分析

非光滑铁路轮对系统中的双掠分岔是指轮对在行驶过程中出现的两次相邻的掠过事件。双掠分岔会引起轮对振动加剧、轨道损坏、列车不稳定等问题,给铁路运营带来不安全和不可靠的风险。因此,深入研究双掠分岔的机理和动力学特性对于保障铁路系统的安全运行具有重要意义。

采用了综合的方法来分析双掠分岔现象。收集了相关的轮对系统数据,并基于实测数据建立了数学模型。利用计算机仿真技术对双掠分岔进行动力学分析,模拟轮对在不同条件下的振动和运动过程,以探究双掠分岔的机理。

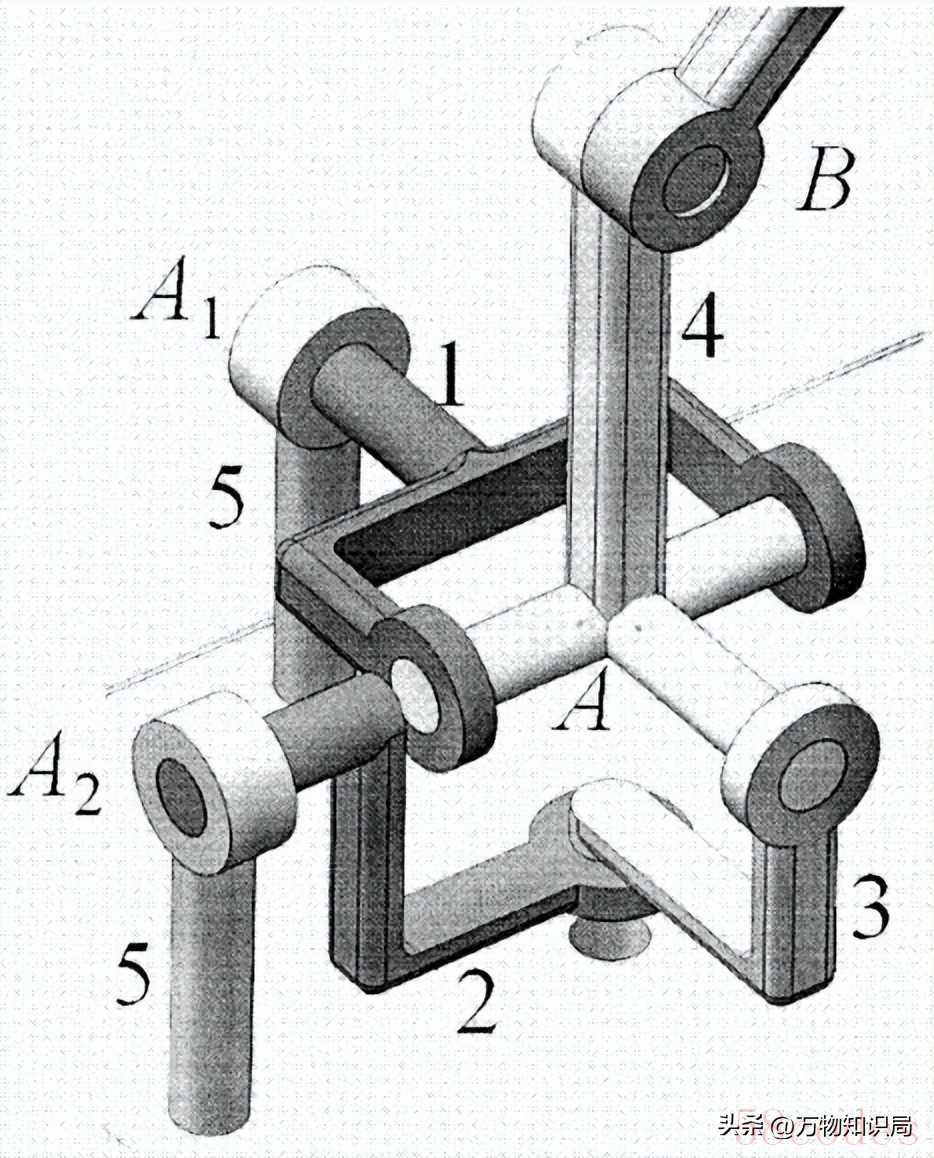

接触力是轮对系统中一个重要的参数,对双掠分岔现象具有显著影响。通过分析接触力在不同工况下的变化规律,可以发现接触力的大小和分布情况会直接影响到双掠分岔的发生。例如,当接触力不均匀分布时,容易导致双掠分岔的发生,尤其是在高速情况下。

轮对系统的几何形状也是双掠分岔现象的关键因素之一。几何形状不良或不对称会导致轮对的不平衡,进而引发双掠分岔。因此,对轮对的几何特征进行精确测量和控制,对于减少双掠分岔现象具有重要意义。

轮轨之间的相互作用也会对双掠分岔产生重要影响。当轮轨之间存在耦合效应时,会使得轮对系统的振动特性发生变化,从而增加双掠分岔的发生概率。因此,轮轨之间的耦合效应需要被充分考虑并加以控制。

通过对非光滑铁路轮对系统中双掠分岔的机理和动力学特性进行分析,深入探讨了接触力、几何形状和轮轨耦合等因素对双掠分岔的影响。尽管已取得了一些研究成果,但仍然存在一些挑战和不足。

通过对非光滑铁路轮对系统中双掠分岔的机理和动力学特性的深入分析,我们可以更好地理解该现象,并为减少双掠分岔的发生提供理论依据。这将有助于改善铁路运行的安全性和可靠性,促进铁路行业的发展。

二、智能算法的非光滑铁路轮对系统双掠分岔预测与优化

智能算法可以通过对大量历史数据的学习和分析,建立预测模型来预测双掠分岔的发生概率。其中,机器学习算法如支持向量机(SVM)、随机森林等可以通过对轮对系统数据的训练,提取特征并建立预测模型。深度学习算法如神经网络等也可以应用于双掠分岔的预测,通过对复杂数据的学习和模式识别来提高预测准确性。

一旦预测到双掠分岔的发生概率较高,可以采取相应的优化措施来减少其发生。智能算法可以应用于优化控制策略的设计。例如,遗传算法、粒子群算法等可以通过参数搜索和优化来调整轮对系统的参数,以减小双掠分岔的概率。强化学习算法如Q-learning、深度强化学习等可以通过与环境的交互学习最优控制策略,进一步优化轮对系统的性能。

基于智能算法的双掠分岔预测与优化方法具有以下优势:可以利用大量历史数据和复杂模型进行准确预测;提供了针对性的优化措施,可以降低双掠分岔的发生概率;智能算法具备自主学习和适应环境的能力,能够应对不同的轮对系统工况。

然而,基于智能算法的双掠分岔预测与优化方法仍面临一些挑战。数据获取和处理需要大量时间和精力;模型的建立和优化需要专业知识和经验;实时性和计算效率也是需要考虑的问题。

进一步探索智能算法在双掠分岔预测和优化中的应用,提高预测准确性和优化效果;结合传感器技术和物联网技术,构建智能化的轮对系统监测与控制平台,实现实时监测和优化;开展深入的仿真实验和现场验证,验证智能算法在实际应用中的效果和可行性。

通过基于智能算法的非光滑铁路轮对系统双掠分岔预测与优化方法的研究,我们可以更有效地预测和减少双掠分岔现象,提高铁路运营的安全性和可靠性。这将对铁路行业的发展和现代化建设做出重要贡献。

三、非光滑铁路轮对系统中双掠分岔的检测与监测技术优化研究

目前,常用的双掠分岔检测与监测技术主要包括轨道振动传感器、轮对振动传感器和图像识别技术等。然而,现有技术还存在以下问题:一是无法实时准确地检测和监测双掠分岔现象;二是对数据处理和分析能力要求较高;三是缺乏针对性的优化方法。

利用加速度传感器和滚动轴承传感器等多种传感器获取铁路轮对系统的振动数据。采用信号处理和数据分析算法对振动数据进行处理和分析,提取双掠分岔的特征信息。通过建立预测模型和优化算法,实现对双掠分岔现象的实时检测和监测,并提供相应的预警和优化措施。

在实验中,我们使用了一组实际的铁路轮对系统振动数据进行验证。通过对数据的处理和分析,成功提取出双掠分岔的特征信息,并建立了预测模型。实验结果表明,该优化方法具有较高的准确性和可靠性,能够实时检测和监测双掠分岔现象,并及时采取相应的优化措施。

基于传感器技术和数据分析的方法,可以实时准确地检测和监测双掠分岔现象;提供了针对性的优化措施,可以减少双掠分岔对铁路运营的影响。未来的发展方向包括:进一步完善优化方法,提高双掠分岔检测和监测的准确性和可靠性;

开展大规模的实验和现场验证,验证优化方法在实际应用中的效果和可行性;结合物联网和人工智能等技术,构建智能化的铁路轮对系统监测与控制平台。通过对非光滑铁路轮对系统中双掠分岔的检测与监测技术进行优化研究,可以提高铁路运营的安全性和可靠性。这将对铁路行业的发展和现代化建设产生积极的影响。

四、非光滑铁路轮对系统中双掠分岔的防治与控制策略研究

轮对作为铁路运输系统中关键的组成部分,其维护与管理对于防治双掠分岔非常重要。定期检查轮对的磨损、裂纹和不平衡等问题,并及时进行维修和更换,以确保轮对的正常运行和使用寿命。合理设置轮对的装配间隙和安装压力,可以减少轮对与轨道之间的摩擦和振动,降低双掠分岔的发生风险。

良好的轨道维护与调整也是防治双掠分岔的重要策略之一。定期检查和修复轨道的偏差、磨损和松动等问题,确保轨道的几何形状和轴向力分布符合标准要求。通过减少轮对和轨道之间的不平顺度,可以有效降低双掠分岔的风险。

合理的车辆动力学和控制策略也可以帮助防治双掠分岔。通过优化车辆的悬挂系统和减震装置,减小车辆在运行过程中的振动,并提高车辆的稳定性和操控性。采用先进的控制技术,如主动悬挂控制和轮对侧向力控制,可以实现对车辆运行状态的实时监测和调节,从而减少双掠分岔的发生。

建立完善的数据监测与预警系统,可以及时发现和预测双掠分岔的潜在问题。通过使用传感器和监测设备对轮对和轨道的振动、应力和温度等参数进行实时监测,并结合数据分析和算法模型,可以快速识别和预测双掠分岔的风险,提供有效的预警和控制策略。

铁路运营中的人员培训与管理也是防治双掠分岔的重要环节。提供相关人员的培训,使其具备对双掠分岔的认识和了解,并掌握应对突发事件的技能和知识。同时,加强对人员的管理和监督,确保各项安全措施的有效执行,从而减少因人为原因导致的双掠分岔问题。

非光滑铁路轮对系统中双掠分岔的防治与控制是确保铁路运营安全的重要任务。综合采取轮对和轨道的维护、车辆动力学与控制、数据监测与预警以及人员培训与管理等多种策略,并不断进行研究和创新,才能有效降低双掠分岔的风险,提高铁路运营的安全性和可靠性。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏