说得非常好!确实,只看毛利率就像只看到冰山一角,忽略了水下更庞大、更关键的决策和运营因素。毛利率波动可能由多种原因引起,单纯分析它很难洞察企业赚钱的真正逻辑。

下面,我们就来介绍一个更深入、更全面的“3步拆解法”,帮你透过毛利率,看到企业盈利的底层真相:

"第一步:毛利率的“体温计”—— 结合趋势与同业对比,判断信号强弱"

在深入拆解之前,首先要对毛利率本身有一个宏观判断。

1. "历史趋势分析:"

"持续提升?" 是什么驱动了提升?是产品结构优化(高毛利产品占比增加)、成本控制得当,还是市场份额扩大带来的议价能力提升?这通常是积极信号。

"持续下降?" 是什么导致了下降?是市场竞争加剧、原材料成本飙升、规模不经济导致单位固定成本摊销增加,还是为了抢占市场而进行的价格战?这通常是警示信号。

"波动不定?" 是否与行业周期、重大投资或重组有关?波动的原因是什么?

"关键点:" 不要孤立地看某一个季度的毛利率,要看其变化的趋势和背后的持续性因素。

2. "同业对标分析:"

将企业的毛利率与同行业领先者、平均水平、主要竞争对手进行比较。

"高于同行?" 是什么优势?

相关内容:

“我们公司毛利率30%,这水平到底怎么样?”

每次有人问这个问题,我都想反问一句:

只看30%这个数字,你能看出什么?

就像医生给人看病,只知道体温37℃正常,却没发现病人其实在咳嗽发烧——毛利率背后藏着太多门道,不拆透根本摸不清企业盈利的真实情况。

今天就来分享毛利率的深度分析方法,从“看表面数字”到“挖深层问题”,3步拆解让你彻底看透企业的盈利能力、成本漏洞和竞争优势。

先搞明白:毛利率真不是“越高越好”

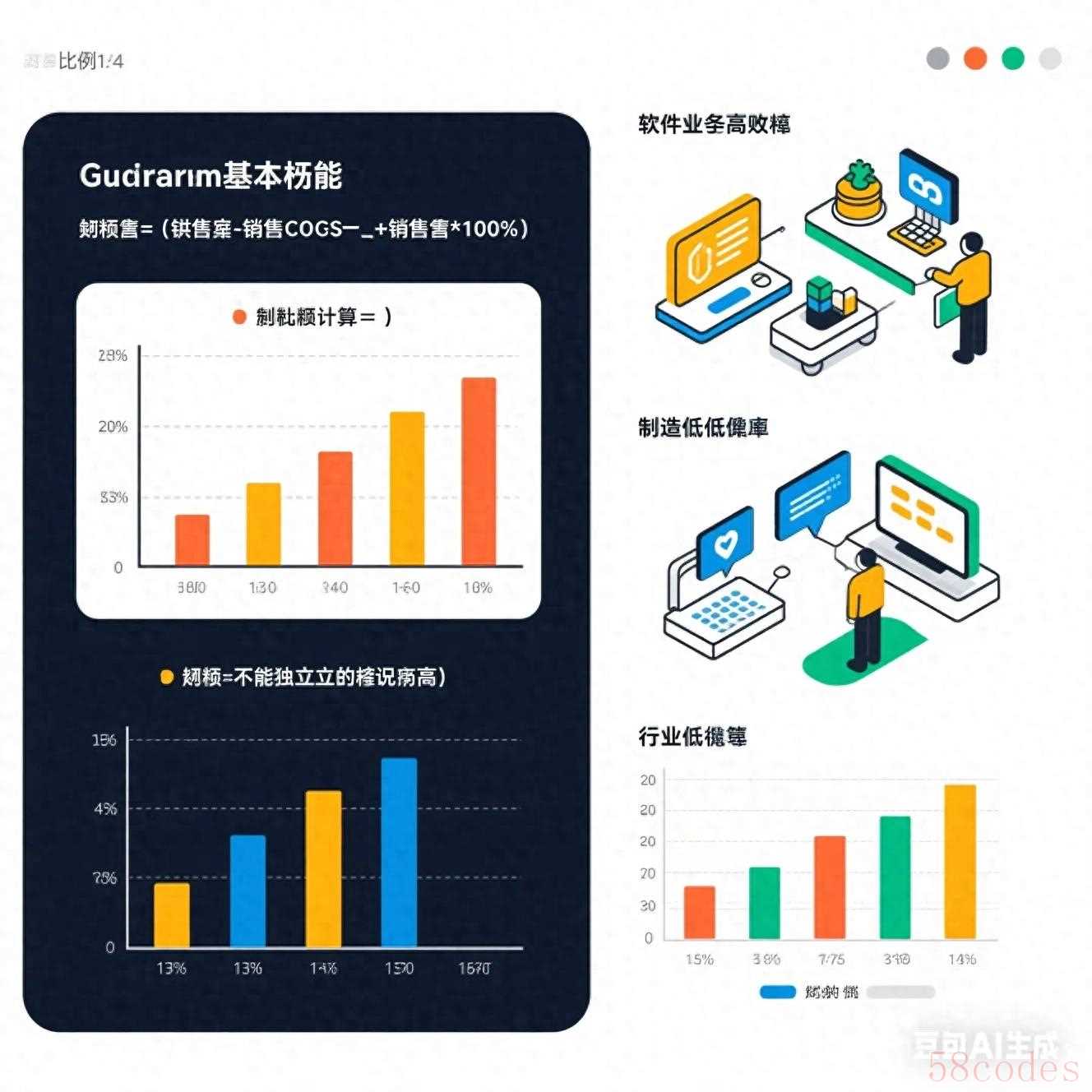

毛利率的计算公式很简单:

毛利率 =(销售收入 - 销售成本)÷ 销售收入 × 100%

它反映的是,卖出东西赚的钱里,扣除直接成本(比如原材料、生产人工等)后还剩下多少。打个比方,卖100元的东西,成本是60元,那毛利率就是40%。

但千万别被这个数字迷惑了:

- 软件公司毛利率80%很正常,因为它的成本主要是人工,几乎没有原材料消耗;可要是一家制造业企业毛利率50%,那就可能有点离谱了,毕竟原材料、设备折旧都是不小的开支。

- 高毛利率不一定就代表企业赚钱多。比如一家奢侈品公司,毛利率高达90%,但一年就卖出去10件产品,总利润可能还不如一家毛利率30%、但一年能卖10万件的快消品企业。

- 低毛利率也可能藏着机会。小米早期手机业务毛利率只有10%,但它靠规模效应摊薄了成本,再通过生态链产品盈利,反而把生意越做越大。

真正该警惕的不是毛利率高或低,而是“突然下滑”——比如从40%猛地降到30%,这背后往往藏着大问题。

为什么必须拆解毛利率?3个扎心的真相

只看整体毛利率,就像隔着雾看风景,根本看不清细节。拆解之后你会发现:

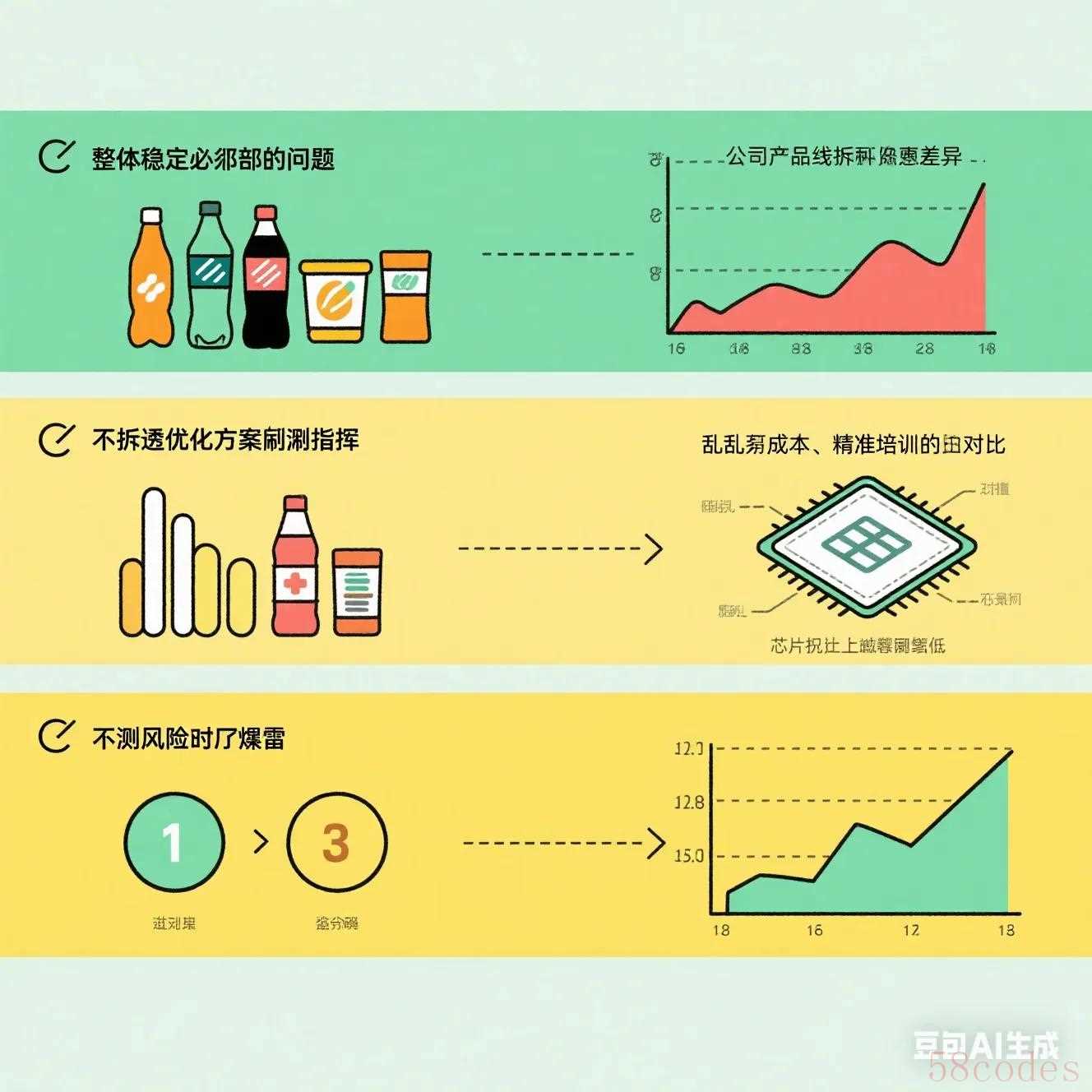

1. 整体看起来稳定,不代表局部没问题

有一家饮料公司,整体毛利率40%,乍一看还不错。可拆分成不同产品线后才发现:碳酸饮料毛利率50%,很赚钱;但果汁和矿泉水的毛利率只有30%,一直在拖后腿。

再往下拆果汁的成本,发现原材料占了71%,而且水果采购价涨了20%——原来问题出在果汁的供应链上!如果不拆解,根本找不到这个“拖油瓶”。

2. 不拆透,想优化成本都是瞎指挥

老板说“毛利率降了,大家得想办法降成本”,团队可能就开始乱砍一通:要么削减研发投入,虽然短期能降成本,但长期会失去竞争力;要么换用更便宜的原材料,结果导致产品质量下降,反而丢了客户。

但如果拆解后发现,是某类产品的人工成本涨了30%,原因是新手太多、效率太低,那正确的做法就应该是加强员工培训,而不是盲目砍成本。

3. 不提前测风险,可能突然“爆雷”

一家电子厂整体毛利率35%,从来没拆解过原材料在成本中的占比。后来突然遇到芯片涨价50%,而芯片占了它成本的60%,直接导致毛利率跌到15%,企业顿时手忙脚乱。

要是提前拆解过,知道芯片是“成本大头”,就能提前囤货或者寻找替代供应商,不至于这么被动。

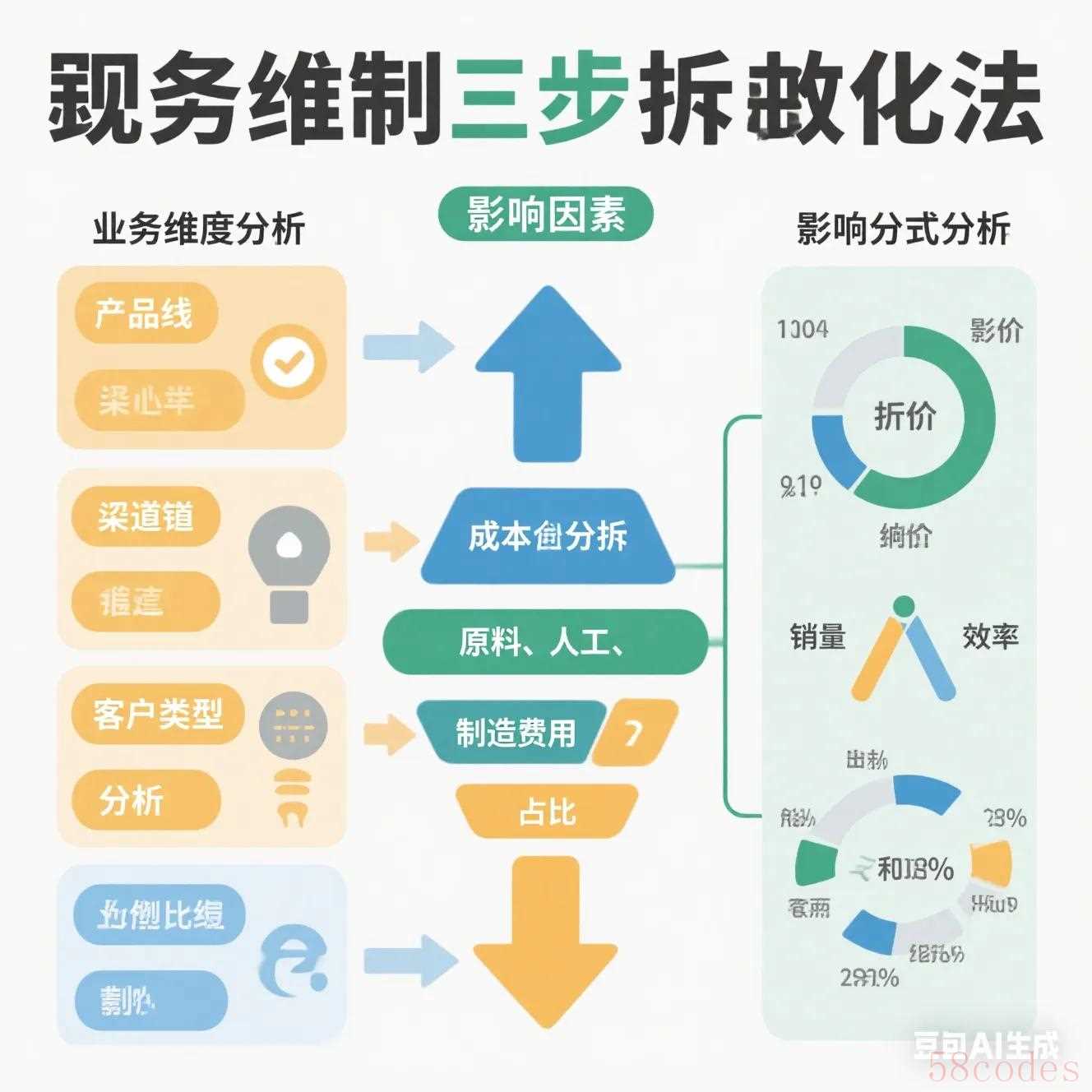

3步拆解法,从数字到行动落地

用“分层法”来拆解毛利率,从宏观到微观,一步步挖出真相。用Excel或者普通的财务软件就能做,一点都不难。

第一步:按“业务维度”拆,找到赚钱或赔钱的“局部”

先把整体毛利率拆成不同的业务维度,看看哪个部分在拖后腿:

比如按产品线拆,一家服装公司可能会发现,羽绒服毛利率50%,很赚钱,而T恤毛利率只有20%,不赚钱,这时候就可以考虑给T恤提价或者缩减产能。

按销售渠道拆,可能会发现线上毛利率45%,线下只有30%,原因是线下店租太高,那就要优化门店选址。

按客户类型拆,也许会发现大客户毛利率25%,散户却有40%,这说明大客户议价能力太强,得控制和这类客户的合作比例。

关键是:找到“毛利率异常的维度”,比如某个地区的毛利率突然降了10%,把它标记出来,下一步重点分析。

第二步:按“成本构成”拆,揪出“花钱最多的地方”

针对第一步找到的“异常项”,把成本拆成具体构成部分:

比如某果汁的成本是210万,拆开来发现:原材料150万,占了71%;直接人工30万,占14%;制造费用30万,占14%。而且原材料里的水果采购价涨了20%——很明显,原材料是成本高的主因。这时候解决方案就很明确了,要么和供应商谈判压价,要么找更便宜的替代水果。

再比如,发现某工厂的人工成本异常,把它拆成“老员工工资”和“新人培训费”,可能会发现新人占比从20%升到了50%,导致人均效率降了30%。那解决方案就是加快新人培训,控制新人比例。

第三步:按“影响因素”拆,算清“动哪个杠杆最有效”

毛利率受3个核心因素影响,拆开来算一算,就知道动哪个最划算:

第一个是定价。毛利率 = 1 -(单位成本 ÷ 单位售价),比如成本60元的东西,售价从100元涨到110元,毛利率就从40%升到了45%。

第二个是销量。规模大了,固定成本(比如设备折旧)就能摊薄。比如生产100件时,每件固定成本50元;生产200件时,每件可能就只要25元,毛利率自然会上升。

第三个是效率。生产中减少浪费、提高人工效率,都能降低单位成本。比如原来做1件衣服用2米布,现在用1.8米,成本降了10%,毛利率也会跟着涨。

可以做个敏感性分析:假设原材料涨5%,毛利率会降多少?假设销量涨20%,毛利率能升多少?提前算清楚,就知道该优先抓定价、冲销量,还是提效率了。

案例:小米怎么靠拆解毛利率逆袭?

小米早期手机业务毛利率只有10%,很多人觉得“这生意不赚钱”,但小米通过拆解找到了门道:

第一,看产品组合。手机毛利率低,但高毛利的互联网服务(比如MIUI广告)和生态链产品(比如手环、扫地机器人)能补上来,慢慢就把整体毛利率提上去了。

第二,拆解供应链。把手机成本拆到“芯片、屏幕、电池”等零件,发现芯片占了成本的30%。于是通过大规模采购谈判,硬生生把芯片价格压降了20%。

第三,利用规模效应。手机销量从100万台涨到1000万台,固定成本被摊薄,单位成本降了15%,毛利率自然就涨了。

最后,小米整体毛利率从10%涨到了2023年的21.2%,利润反而超过了很多高毛利企业。

这给我们的启示是:别被“低毛利”吓住,拆解之后总能找到提升的空间。

最后:毛利率分析的终极目标是“让企业多赚钱”

记住这3个动作,让分析真正落地:

1. 定期拆:至少每季度拆解一次,和上季度对比,看看哪个维度的毛利率变了。

2. 抓重点:只盯着“影响大的部分”,比如占成本70%的原材料,别在细枝末节上浪费时间。

3. 改行动:拆出问题后,马上制定解决方案,比如和供应商谈判、调整定价,并且跟踪效果。

毛利率不是冷冰冰的数字,而是企业的“健康晴雨表”。拆得越细,看得越清,企业赚钱的方向就越准。

你们公司的毛利率主要受什么因素影响?是原材料、人工,还是定价?评论区聊聊~

孙继彬(成本归零孙经管)东北财经大学硕士,中国注册会计师,高级会计师,天睿恒企(广州)企业管理有限公司联合创始人

20多年财务管理经验,其中富士康、中石油等世界500强企业经验15年,连续创业10年。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏