这是一篇关于绵竹啤酒节悲剧及其背后安全警示的文章,以“风暴中的啤酒泡沫:绵竹啤酒节悲剧背后的安全警钟”为题:

"风暴中的啤酒泡沫:绵竹啤酒节悲剧背后的安全警钟"

近日,四川绵竹某啤酒节上发生的事故,造成多人伤亡,震惊了社会。当人们在欢庆的氛围中畅饮啤酒,享受节日的喧嚣时,一场突如其来的灾难却无情地撕裂了这份美好,留下的是破碎的肢体、悲痛的家庭和沉痛的教训。这场悲剧,如同平静湖面被投入巨石,激起的不仅是涟漪,更是对公共安全,特别是大型活动安全管理的一次沉重叩问。这层“风暴中的啤酒泡沫”,刺破了节日的欢乐表象,敲响了悬于头顶的安全警钟。

"欢庆下的阴影:为何悲剧会发生?"

从初步信息来看,此次事故可能与大型活动的人流管理、设施承载力、应急预案以及现场秩序维护等多个环节存在严重疏漏有关。大型啤酒节、音乐节等聚集性活动,本身就具有人流量大、持续时间长、环境复杂等特点,对安全管理的挑战巨大:

1. "超负荷承载与混乱秩序:" 节日期间,巨大的吸引力往往导致实际参与人数远超场地设计容量。这直接导致通道堵塞、出口不畅、人流推搡,为意外事故的发生埋下伏笔。尤其是在特定环节或突发

相关内容:

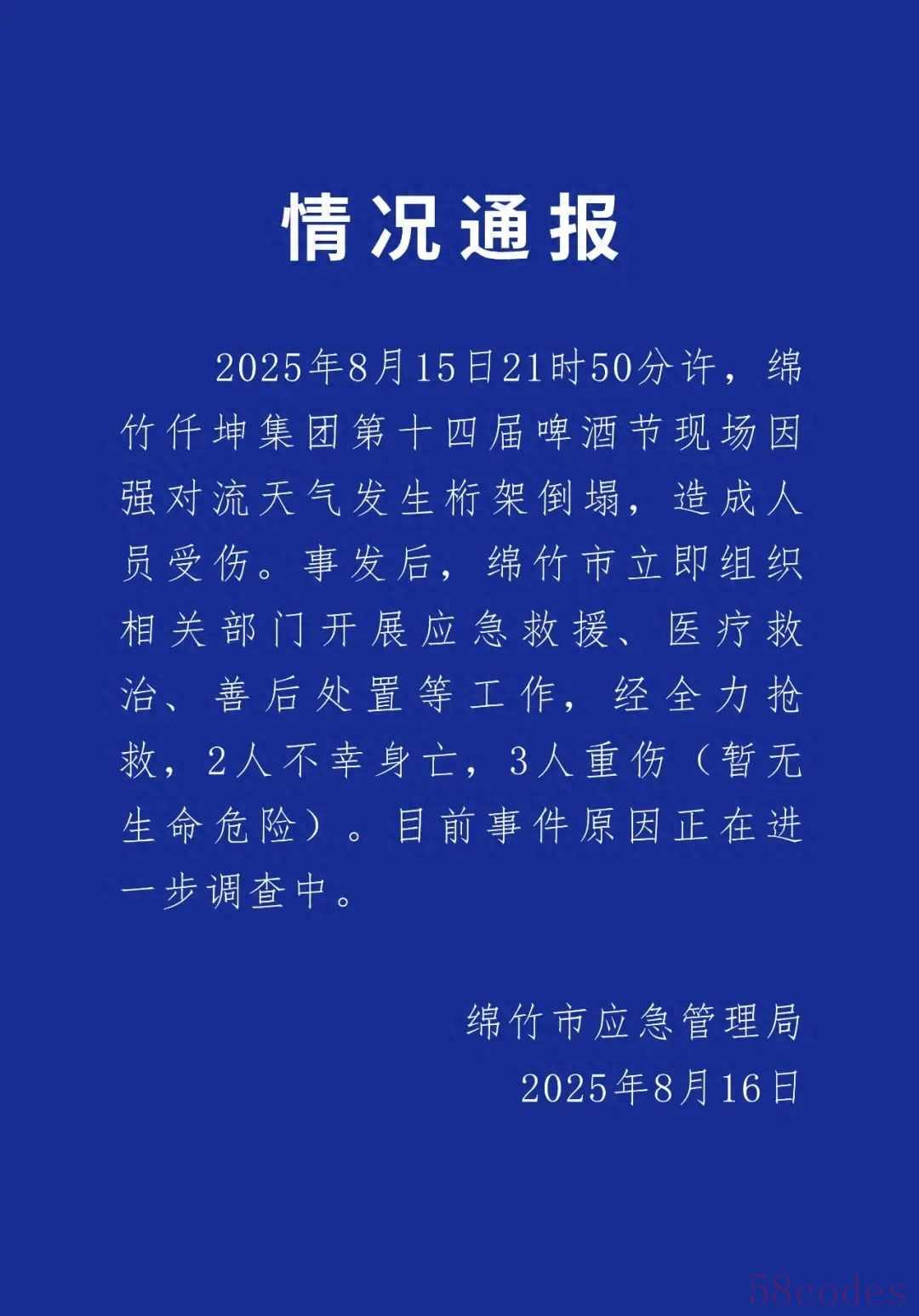

8月15日夜9时50分,四川绵竹仟坤集团第十四届啤酒节现场,欢腾的声浪被一阵狂风撕裂。强对流天气突袭下,支撑舞台的金属桁架如积木般坍塌,人群的欢呼瞬间转为哭喊。两小时后,救援人员从钢架废墟中抬出最后一名伤者,但2人已失去呼吸,3人重伤送医。这场已举办十四届的城市盛典,以最惨烈的方式揭开了大型活动安全的“遮羞布”。

01 “天灾”还是“人祸”?被忽视的300次预警

气象记录显示,当晚绵竹出现局地9级阵风,远超临时搭建物的抗风设计标准。但真正的悲剧密码藏在细节中:

- 预警响应真空:尽管现代气象技术可提前30分钟预测强对流天气,活动现场却未建立实时预警联动机制。目击者称:“狂风来袭前毫无疏散通知,保安还在维持秩序”。

- 桁架安全的致命妥协:业内研究显示,70%的临时舞台事故源于结构加固不足。桁架抗风需达到8级以上标准,但为压缩成本,部分主办方常降低钢材厚度、减少地锚数量。

- 应急预案纸上谈兵:绵竹应急管理局通报中“立即组织救援”的快速响应,反衬出事前防范的空白。对比深圳音乐节案例——现场部署便携气象雷达,20公里外出现雷暴云即触发疏散广播——高下立判。

02 十四届盛典的“安全负债”

这场标榜“全民狂欢”的啤酒节,实则是大型活动管理痼疾的缩影:

- 责任链条断裂:根据《大型群众性活动安全管理条例》,主办方应承担主体责任。但现实中,安全责任常被转嫁给搭建公司。某活动承包商透露:“主办方要求三天搭完舞台,却砍掉40%加固预算”。

- 监管形同虚设:桁架搭建后本需第三方检测抗风等级,但多地仅要求提交纸质报告。2024年某音乐节事故调查显示,超60%的临时结构验收报告造假。

- 公众自救能力缺失:事故现场视频显示,部分观众在钢架倾倒时试图用手机拍摄。安全专家指出:“我国公众活动应急知识普及率不足15%,而日本通过校园演习达90%”。

03 用科技重织安全网

当城市庆典成为刚需,安全升级不能再靠“血的教训”:

- 智能预警前置化:推广“物联网气象站+应急广播”系统,如横滨音乐节在场地周边布设10个微型气象传感器,数据直通指挥中心,预警提前量达25分钟。

- 结构安全强制化:借鉴德国标准,将临时桁架纳入特种设备管理,要求进行计算机风洞模拟测试,抗风等级由“建议”改为“强制”。

- 全民应急实战化:广西已在景区推行“一分钟应急教育”——入场时观看30秒避险动画,领取印有逃生路线的纸巾盒。试点显示,该措施使踩踏伤亡率降低40%。

04 追问:欢庆与生命的天平

扭曲的钢架上,一片印着“Cheers!”的彩旗在雨水中飘荡。它曾见证万人举杯的夜晚,如今却成了城市记忆的伤痕。

安全经济学中有个残酷公式:1元预防投入=7元事故损失。但绵竹的悲剧提醒我们:生命从不在等式两端。当主办方为灯光舞美豪掷百万,却对5万元的气象监测仪讨价还价;当监管部门盖章通过漏洞百出的安全报告;当观众举着手机追逐网红舞台却不知逃生路线——我们都在为那座倒塌的桁架添加砝码。

德国工程师海因里希的300:29:1法则在此轰鸣:每起重大事故背后,必有29次轻微事故和300起隐患征兆。今晚,无数城市仍在筹备音乐节、夜市、啤酒狂欢——那些被忽略的气象预警、侥幸签字的验收单、为“气氛”牺牲的安全通道,是否正在暗处堆积成下一个300?

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏