确实,很多新手或者普通摄影爱好者都面临光线不足的问题,感觉拍出来的照片总是灰蒙蒙的,缺乏质感。但其实,只要掌握了光线变化的规律,很多“看似”光线不好的时候,反而能创造出独特的氛围和“大片感”。抓住以下这3个“神仙时刻”,即使光线不理想,也能拍出惊艳的照片:

"1. 黄昏与日出(黄金时刻 Golden Hour)"

"为什么是“神仙时刻”?" 这是最受摄影师喜爱的光线之一。太阳靠近地平线时,光线会变得非常柔和、温暖,并且角度较低,能拉出长长的影子。

"光线特点:"

"温暖色调:" 带来柔和的暖黄色调,能营造出温馨、浪漫、宁静甚至略带忧郁的氛围。

"柔和质感:" 光线变“扁”,阴影边缘柔和,能很好地柔化物体的棱角,让皮肤、景物看起来更细腻。

"长影子:" 低角度的光线会制造出有趣的、长长的影子,可以用来构图,增加画面的戏剧性。

"高对比度(但仍柔和):" 虽然对比度不如正午,但天空与地面的明暗对比依然存在,有助于突出主体。

"如何利用:"

"提前出门:" 黄金时刻非常短暂,日出前和日落后的1-2小时

相关内容:

摄影师小星星,天天聊摄影!

前几天在摄影社群里看到个有趣的吐槽:“我蹲了3小时拍故宫角楼,正午拍出来像旅游打卡照,傍晚随手按了张,朋友圈赞多到手机卡——原来不是我技术差,是光线没选对!”

这话戳中了很多摄影爱好者的痛点:构图、设备、后期都练了,可照片总少点“灵气”。其实老摄影师常说“光线是照片的灵魂”,一天中不同时间的光线,能把同一个场景变成完全不同的模样。

今天就拆透3个“自带滤镜”的拍照时间点:日出日落的“黄金时刻”、晨昏交界的“蓝调时刻”,还有被很多人忽略的“上午下午柔和光”。不用买贵设备,掌握这些时间规律,你拍的花、人像、古建筑,可能突然就有“爆款相”了。

一、黄金时刻:

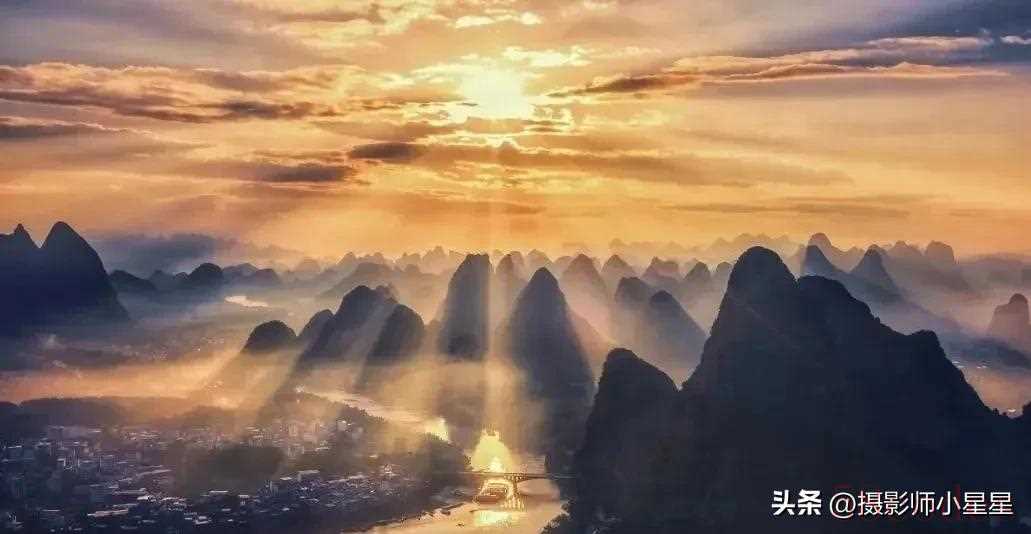

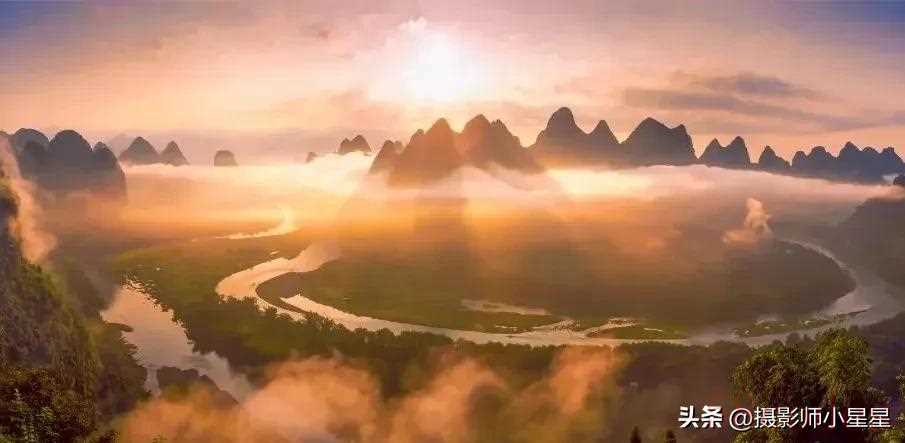

先问个小问题:你有没有见过这样的照片——日出时的山尖被染成金红色,或是日落时的故宫宫墙泛着暖光,连地上的落叶都像镀了层蜜?这些让人看了想存成壁纸的照片,大多拍在“黄金时刻”。

1、啥是黄金时刻?

黄金时刻,说白了就是日出后1小时、日落前1小时的时间。这时候太阳刚升起没多久,或是快落山了,角度特别低,光线要穿过厚厚的大气层才能到地面——就像光被“过滤”了一遍,变得又暖又软。

你可以拿手里的暖光台灯试试:把台灯举得高高的照桌面,影子又黑又硬;蹲下来把台灯放低,光线贴着桌面走,影子变得很长很淡,桌面还泛着暖黄的光。黄金时刻的太阳,就像个“巨型低角度暖光灯”,照啥都温柔。

2、黄金时刻拍啥都出彩?这3类题材闭眼拍

为啥老摄影师追着黄金时刻跑?因为这时候的光线“不挑题材”,不管你拍风景、人像,还是小物件,都能出效果。

拍风景时,黄金时刻的光会给景物“分层”。比如拍山,近处的树被照得透亮,叶子的纹路都能看见;远处的山被染上淡淡的粉或橙,像水墨画里的渐变色。

拍人像就更绝了,不用打反光板,光线自带“磨皮效果”。之前帮朋友拍汉服照,选在日落前1小时的天坛草坪。阳光透过松枝洒下来,落在她脸上是暖黄的柔光,连眼角的细纹都淡了,头发丝还泛着金边。朋友说:“这比我修图1小时拍的还好看!”

要是喜欢拍静物,比如花卉、老物件,黄金时刻的光会让细节更突出。我拍过故宫的海棠花,日出时的光轻轻落在花瓣上,花瓣边缘是透亮的粉,中间是柔和的白,连花瓣上的小绒毛都看得清。对比正午拍的——花瓣被晒得发白,影子硬邦邦的,完全没了那股柔美感。

3、抓黄金时刻的3个“笨办法”

有人说:“黄金时刻就1小时,我总赶不上咋办?”其实不用靠“猜”,几个小技巧就能帮你精准抓住。

先查时间,别凭感觉。手机上下个“天文通”或“莉景天气”APP,输入你所在的地方,它会直接告诉你当天的日出日落时间,还会标清楚“黄金时刻开始/结束”。比如北京夏至那天,日出早到4点多,黄金时刻可能从4:30就开始了;冬至日出晚,黄金时刻可能要等到7点后——提前查好,才不会白跑一趟。

提前10分钟到场“等光”。黄金时刻的光线变化特别快,前5分钟可能是淡金色,后5分钟就变成橙红色了。提前20分钟到河边架好相机——先试拍几张看曝光,调整好构图,等光线最漂亮的时候,就能专心按快门,不用手忙脚乱调参数。

阴天也能“蹭”黄金时刻?当然能。阴天的太阳被云遮住了,光线虽然不暖,但同样柔和,有点像“弱化版黄金时刻”。这时候拍人像或花卉很合适,比如拍故宫的玉兰花,阴天的光不会让花瓣反光,颜色更清新,连花蕊的纹路都能拍清楚。

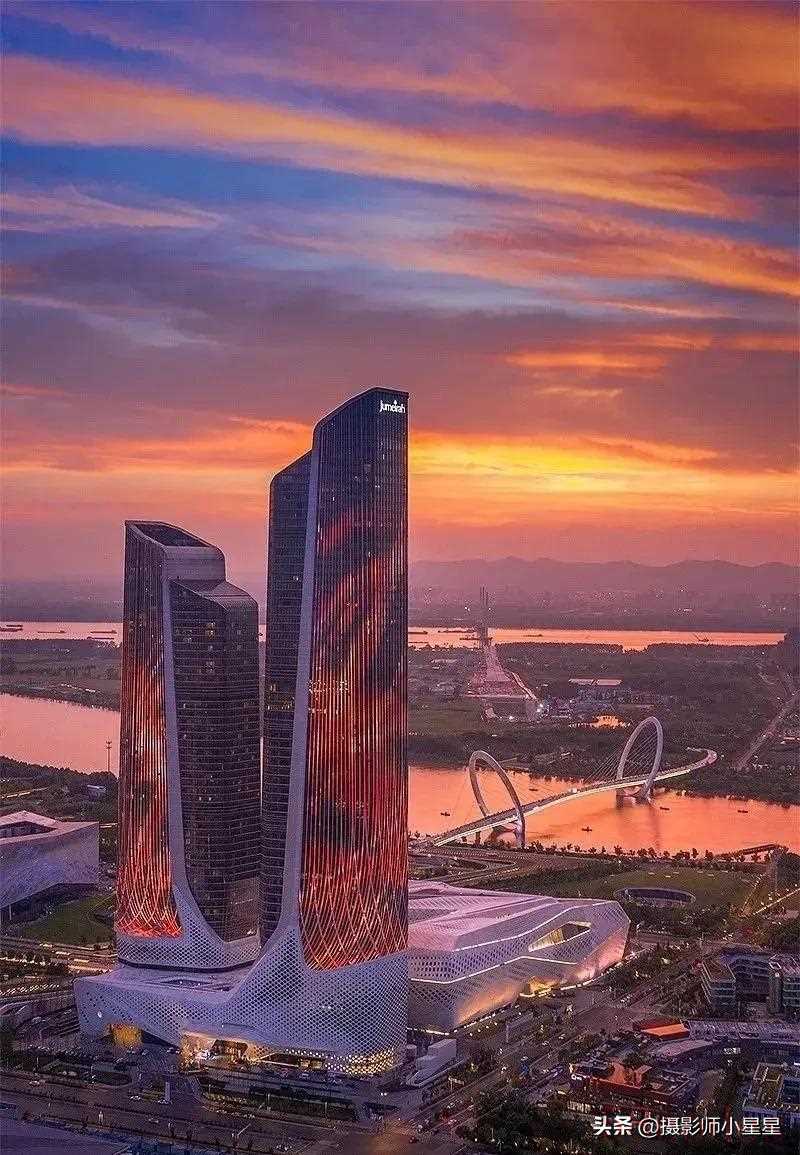

二、蓝调时刻:比黄金时刻更“高级”,拍夜景、建筑绝了

如果说黄金时刻是“暖调油画”,那蓝调时刻就是“冷调水墨画”。很多人拍夜景总拍不好,要么黑糊糊一片,要么灯光过曝,其实是没等到这个“隐藏时间点”。

1、蓝调时刻藏在哪?日出前、日落后的“20分钟魔法”

蓝调时刻不是“蓝色的小时”,而是日出前20-30分钟、日落后20-30分钟。这时候太阳刚落到地平线以下,或者还没升起来,天空没有直接被太阳照亮,但大气层会反射蓝色的光——整个天空就变成了温柔的蓝,像蒙了层薄纱的蓝丝绒。

你肯定见过这样的照片:夜晚的建筑亮着灯,天空不是漆黑一片,而是淡蓝色的;或者清晨的湖面没亮,远处的桥有灯光,天空是渐变的蓝。这些就是蓝调时刻拍的。

2、这3类题材拍蓝调时刻,朋友圈点赞翻倍

蓝调时刻的光线很“克制”,不抢眼但很高级,尤其适合拍需要“氛围感”的题材。

首推建筑和城市夜景。拍建筑时,蓝调时刻的天空是最好的背景——建筑的轮廓在蓝天下特别清晰,灯光亮起来,暖黄的光和冷蓝的天撞在一起,既有对比又不刺眼。你可以试试,比如日落后5分钟拍,天空还是灰的;20分钟拍,蓝得正好;30分钟拍,太黑了——就这10分钟,是最佳时间。

拍水面也很绝。蓝调时刻的天空会“映”在水面上,要是水面平静,天空和水面就像两块蓝色的镜子,中间夹着岸边的景物。蓝调时刻时,桥的影子落在水里,天空是蓝的,水也是蓝的,像画出来的似的。

还有星空的“前奏”也在蓝调时刻。如果想拍星星和地面景物同框,不用等到半夜。日落后20分钟左右,天空是深蓝的,几颗亮星已经能看见,地面的灯光还没显得刺眼,整个画面安静又神秘。

3、拍蓝调时刻别踩坑!这2个错误新手常犯

蓝调时刻时间短,就20多分钟,稍不注意就拍砸了。我总结了两个最容易犯的错,避开它们,你拍的蓝调照片会好看一大截。

别等天黑透了才拍。很多人以为“蓝调”是天黑后的事,其实日落后30分钟一过,天空就变黑了,蓝调那股“清透感”就没了。正确的做法是:日落后立刻盯着天空,当你看到天空从灰变成“发蓝的黑”,就可以开始拍了——这时候地面的灯光和天空的蓝最协调。

别忘了开“长时间曝光”。蓝调时刻光线暗,手机或相机要“多进点光”。用手机拍的话,打开相机的“夜景模式”,它会自动延长曝光时间;用相机的话,把快门速度调到1-3秒,光圈开大点(比如f/4),ISO别太高(别超过800,不然照片会模糊)。

上次有个新手朋友说拍蓝调时刻总是黑的,我一看她的照片——快门速度1/100秒,光根本没进来,调慢到2秒后,天空的蓝立刻就出来了。

三、上午下午柔和光:

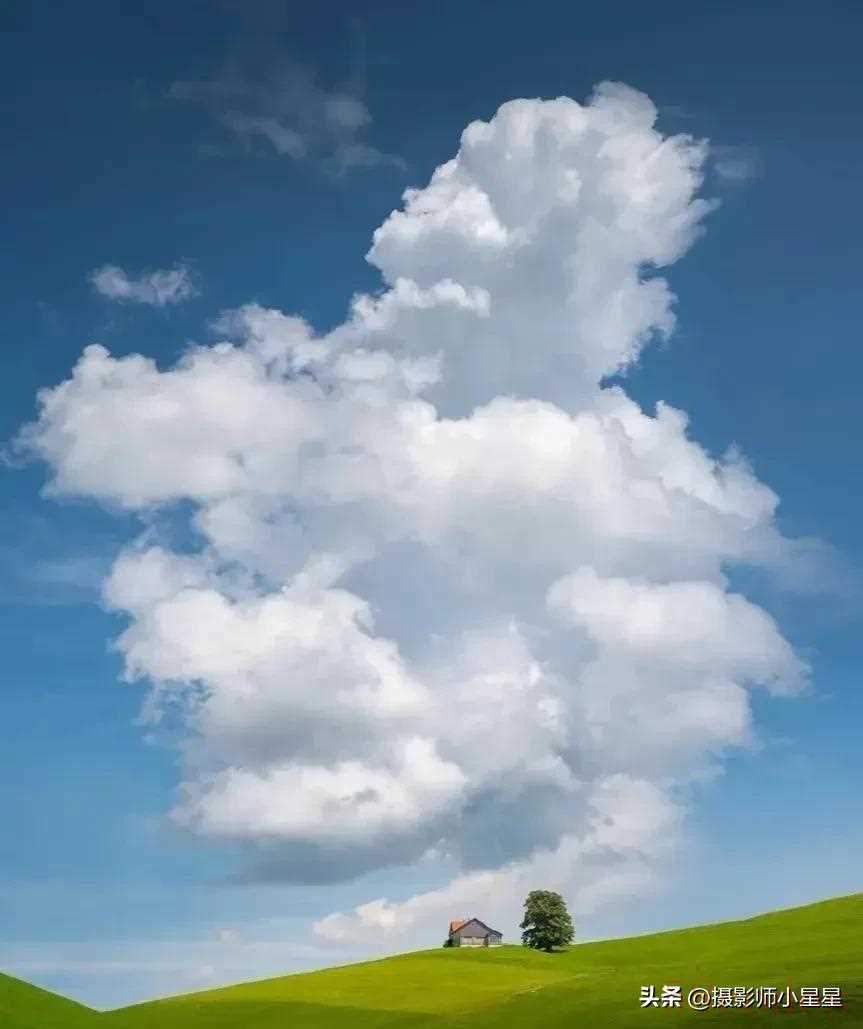

黄金时刻、蓝调时刻虽好,但要早起或熬夜,不是天天能赶上。其实上午9点到11点、下午2点到4点(夏天可以往后推1小时)的光线也很“好用”,尤其是拍人像和近距离题材,比正午光强时好拍10倍。

1、为啥这两个时间段光线好?像“自然光柔光箱”

正午的太阳在头顶,光线直上直下,照在人脸上,鼻子、眼睛下会有黑影子,拍出来显老;拍景物,影子短又硬,景物像“平”的,没立体感。但上午9点后、下午2点后,太阳稍微斜一点,光线穿过空气的距离变长,没那么“烈”了,就像给光线加了个“柔光罩”。

2、这4类场景拍“柔和光”,新手也能出片

别觉得“非黄金时刻不拍”,这些场景用上午下午的柔和光,反而更合适。

拍人像首选这两个时间段。尤其是拍孩子或老人,柔和光不会让他们眯眼睛,脸上的皮肤看起来更细腻。我帮邻居拍过她家小朋友在公园玩,上午10点的阳光透过树叶洒下来,落在孩子脸上是光斑,孩子跑起来时,头发丝都是亮的,比正午拍的“一脸黑影”好看多了。要是怕有轻微的影子,让被拍的人侧对阳光,或者找个树荫下——树荫下的光更柔和,像天然的“摄影棚”。

拍花卉特写,柔和光比黄金时刻更“懂花”。黄金时刻的光偏暖,可能会让粉色的花看起来偏橙;但上午下午的光接近自然光,花的颜色更真实。

拍街景也适合,柔和光不会“抢镜”。正午拍街景,路面反光刺眼,行人的影子短得奇怪;但下午3点拍,路边的树影长长的,行人的脸有光但不晒,连街边的小店招牌都看得清楚。

3、避开“小坑”:柔和光拍摄的小技巧

虽然柔和光好拍,但小细节没注意,照片可能还是差点意思。

别让阳光直接照镜头。上午下午的阳光虽然不烈,但直接对着太阳拍,照片会有“眩光”(就是画面上有光斑或白雾)。可以稍微侧一下镜头,或者用手挡在镜头上方(别挡住画面),眩光就没了。我之前拍胡同口的老槐树,没挡阳光,照片上有几个白点点,后期修了半天才去掉——后来学会用帽子挡光,省事多了。

四、总结

光线不是“死规矩”,多拍才是硬道理。

有人可能会问:“我记不住这么多时间点咋办?”其实我刚开始拍的时候,也总错过黄金时刻——有次为了拍日出,凌晨3点爬起来,结果阴天;还有次等蓝调时刻,蹲了半小时,手机没电了。

但拍多了就发现:光线没有“绝对完美”,重要的是“看懂光”。比如阴天的柔和光,拍人像很温柔;雨后的傍晚,天空可能比平时更蓝;甚至正午的强光,拍光影对比强烈的黑白照,也很有冲击力。#创作挑战赛##发优质内容享分成#

你可以从今天开始试试:早上出门时抬头看看天空,傍晚路过公园时拿出手机拍张照,慢慢就会发现——原来一天中藏着这么多“拍照小惊喜”。

最后问你个问题:你最近一次拍到“满意的光”是啥时候?是日出时的暖光,还是傍晚的蓝光?评论区聊聊,说不定能找到一起追光的伙伴~

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏