我们来详细聊聊运动心率公式这个话题!

"运动心率公式大起底"

运动时保持合适的心率区间对于达到锻炼效果和保障安全至关重要。因此,各种估算运动心率的方法和公式应运而生。主要可以分为以下几类:

"1. 最大心率储备 (MHR) 基础公式 (最常用,但非绝对精确)"

这类公式利用最大心率 (MHR) 来估算运动心率。最大心率是指一个人在极量运动时所能达到的最高心率,通常认为会随着年龄增长而下降。

"最经典、最广为人知的公式:"

"220 - 年龄 (Age)"

"推导出的运动心率区间(百分比 MHR):"

"热身/轻松活动:" 50% - 60% MHR

"燃脂区 (中等强度):" 60% - 70% MHR

"有氧训练区 (中高强度):" 70% - 80% MHR

"无氧/极限训练区 (高强度):" 80% - 90% MHR

"极限/最大强度:" 90% - 100% MHR

"优点:" 简单易记,计算方便,适用于大众初步了解和制定计划。

"缺点:" "个体差异很大

相关内容:

运动心率公式大起底!到底哪个算出的心跳数最靠谱?

跑两步就喘,手环却提醒“心率过低”?

别急着骂表,先摸摸自己手腕——那串数字可能压根算错了。

老掉牙的“220减年龄”早该退休。

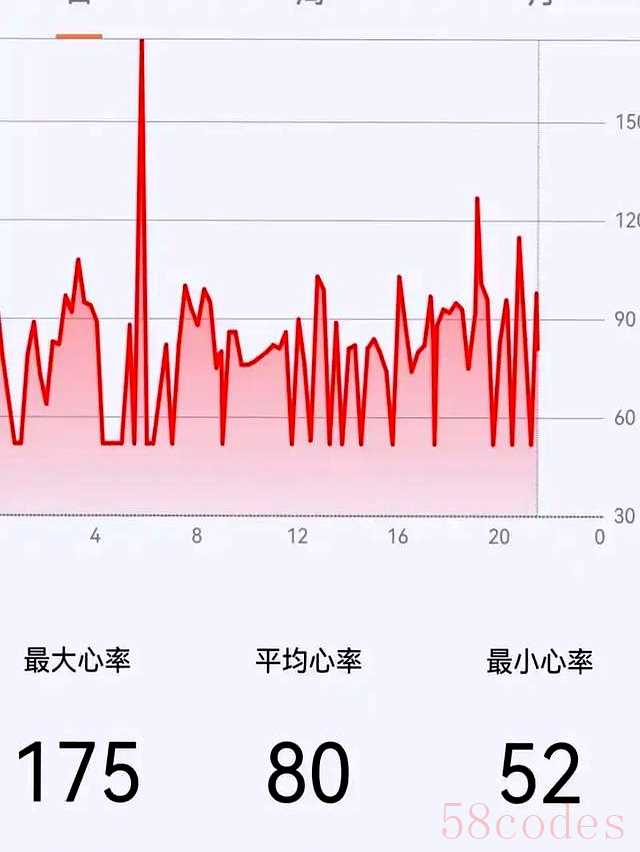

30岁的人,按它算最大心率190,可实测能冲到205,也能只到175,误差一甩就是十来下。

新版公式把误差砍半:Tanaka给208-0.7×年龄,Gellish再减1,207-0.7×年龄。

别小看这点改动,50岁的人直接差出7次心跳,慢跑和冲刺的界线就这么被划开。

公式再新,也抵不过“你”本人。

起床先别刷手机,给自己数15秒脉搏,乘4就是静息心率。

有人55,有人75,差20次,等于心脏每天多跳两万下。

把静息心率塞进Karvonen公式:目标心率=×强度%+静息。

70%强度听起来吓人,一算可能才140,跟快走差不多,新手也能喘得优雅。

真较真?

去医院蹬车测最大摄氧量,数字直接钉死。

嫌麻烦就边跑边说话——能完整说地址但不想回微信,强度刚好;一句话断三次,降速。

身体比公式诚实。

40岁以上或胸口偶尔抽抽的人,别赌命。

体检表比运动APP先打开。

头晕、刺痛、眼前发黑,立刻停表,走路回家也算训练。

最近还流行盯HRV,睡觉前后手表跳出“恢复差”。

别硬撑,改成拉伸或睡觉,比硬跑10公里更增肌。

一句话总结:算心率别迷信老口诀,用新公式加静息心率,再听身体说话。

数字只是参考,喘得舒服才是真的。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏