我们来探讨一下低心率慢跑这个话题,并尝试理解如何估算一个适合你的“黄金心率区”。

"低心率慢跑(LSD - Long Slow Distance)的理念"

“低心率慢跑”或“有氧跑步”的核心思想是:

1. "提高有氧能力:" 在较低的心率区间进行长时间运动,能有效刺激线粒体(细胞能量工厂)的增生和效率,改善身体利用脂肪供能的能力,增强心血管功能。

2. "减少运动损伤风险:" 相比高强度跑步,低心率慢跑对关节和肌肉的冲击较小,更适合长期坚持,不易受伤。

3. "促进恢复:" 运动强度较低,身体在运动后能更快恢复。

4. "适合广泛人群:" 无论是初学者还是资深跑者,都可以找到适合自己的低心率区间进行训练。

"为什么说“跑错=白跑”?"

这里的“跑错”可能指:

"心率过高:" 跑得过于激烈,进入了无氧区间,主要燃烧糖原,脂肪消耗少,且更容易疲劳、受伤,对心血管系统的压力也更大,效果不如真正的有氧训练。

"心率过低(但仍在目标区间内):" 虽然在目标区间,但如果强度太低,可能无法有效刺激身体适应性,达不到预期的有氧训练效果。当然,这需要把握好度。

相关内容:

朋友圈晒配速的截图越来越卷,有人五分配速跑十公里,有人四分配速跑半马,点赞数一路飙升。可点进评论区一看,全是“膝盖还好吗”“心率飙到180了吧”的担心。热闹归热闹,真把身体跑废的,往往就是这些拼命冲速度的人。低心率慢跑像一股暗流,悄悄在跑圈里流行,不拼速度,只拼谁更稳。

先别急着翻白眼,觉得“慢跑不就是老头遛弯”。真试过的人才知道,把心率死死摁在“燃脂黄金区”里,比冲速度累多了——累的是耐心。想象一下,平时六分配速的腿,现在得压到八分甚至九分,旁边遛狗的阿姨都超过去了,心里那个痒。可两周后再测,同样的配速,心率掉了十下,这就是身体在说“我变强了”。

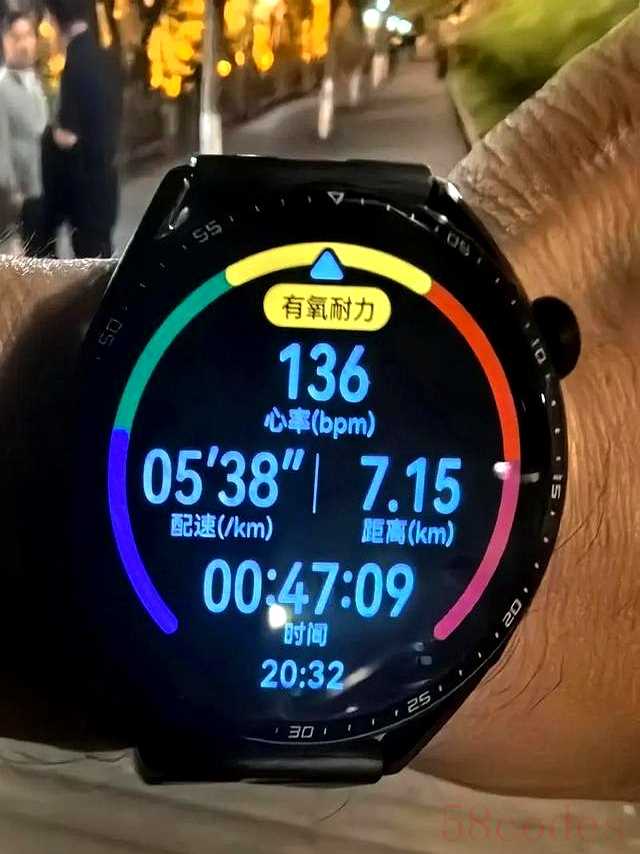

算黄金心率其实就三步,比煮泡面还简单。早上醒来别急着蹦起来,手指搭在手腕上数三十秒心跳,乘二就是静息心率。拿220减去年龄,再减去静息心率,得到储备心率。想减脂,储备心率乘0.6加上静息心率;想练耐力,乘0.7。四十岁的老张试了下,静息心率60,最大心率180,储备心率120,减脂心率就是132。他原来瞎跑时心率经常160,难怪越跑越饿,肥肉纹丝不动。

真跑起来,最怕的是“心率飘了”。有人戴了运动手表,一看数字超标,立刻减速,结果步子小得像原地踏步,心里急得要命。其实头两周允许心率偶尔蹦跶,只要别超过一分钟,身体正在适应。呼吸也有讲究,四步一吸四步一呼,像给心脏打节拍,乱了就重新数,别嫌幼稚,比岔气强。

夏天最难熬,三十度的天,跑十分钟就得灌100毫升水,不然心率能虚高到吓人。跑完别急着脱衣服,汗水蒸发会带走更多热量,容易着凉。膝盖疼的时候,别硬撑,改成快走两天,等身体点头了再跑,省得以后拄拐。

有人担心跑太慢会掉肌肉,其实低心率慢跑更像给身体打地基。地基稳了,以后想冲速度,肌肉才有地方长。世卫组织的建议挺实在,每周150分钟中等强度有氧,低心率慢跑正好卡线。跑着跑着会发现,以前爬五楼喘成狗,现在抱着娃都能一口气上七楼,这就是生活里的彩蛋。

说到底,跑步不是为了晒数据,是为了能更轻松地喘口气。把速度让给别人,把心率留给自己,跑着跑着,肥肉偷偷溜走,心肺悄悄升级,连脾气都变好了。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏