这真是个温暖又贴心的想法!很多子女都有这样的愿望,希望父亲能跟上时代的步伐,更好地与世界连接,或者更方便地使用各种智能设备。

给父亲买智能手机是一个很好的出发点,但也要考虑几个方面,确保这个礼物能真正让他受益:

1. "父亲的接受程度和意愿:"

他是否对学习新事物感兴趣?有些人可能觉得智能手机太复杂,宁愿继续用传统手机。

和他沟通一下,了解他的想法和需求。也许他已经有手机,只是功能不好用,或者需要特定功能。

2. "父亲的需求:"

他最需要智能手机的哪些功能?是方便与家人联系(微信、视频通话)?看新闻、听戏曲?查天气、导航?还是其他?

根据他的需求选择合适的手机类型和功能。不一定需要最贵的,够用、易操作最重要。

3. "易用性:"

选择界面简洁、操作逻辑清晰、字体可以放大的手机。

考虑安装一些简化版的应用程序,或者提前帮他设置好常用功能。

4. "学习支持:"

买手机后,耐心地教他如何使用。不要指望他一下子就能学会,要给予持续的指导和鼓励。

可以考虑买一个手机保护套或者贴膜,防止他不小心摔坏。

5.

相关内容:

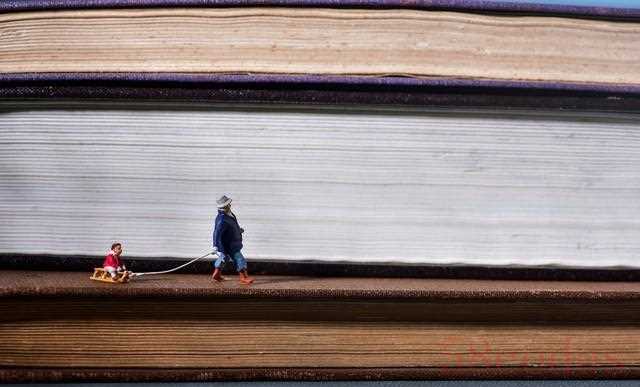

我爸要是活到今天,肯定会被满屏的短视频震得说不出话。

他当年蹲在走廊尽头,把收音机贴在耳朵上,等《新闻联播》那声“嘀嘀嘀”一响,才肯把音量开大,好像国家大事必须配着楼道里的穿堂风才够味。

那会儿没有热搜,没有弹窗,一张《参考消息》能被他翻得起了毛边,边角料里夹着的化肥广告他都读得津津有味。

我十岁,蹲在饭桌底下捡米粒,听见他跟我妈说“南斯拉夫又乱了”,语气像在聊隔壁老王家儿子打架。

我抬头问南斯拉夫在哪,他拿筷子蘸水,在桌上画了个歪扭的欧洲,说“远得很,但咱得知道”。

那一刻我第一次明白,世界不是只有学校门口的小卖部。

后来家里有了电视,他嫌彩色太刺眼,调到黑白模式,说“颜色花哨容易分心”。

我上大学带回去一台旧笔记本,教他点网页,他食指悬在鼠标上抖半天,像在给炸弹剪线。

他叹气:以前报纸印错了还能找邮局理论,现在屏幕一滑,真假全混在里头,找谁说理去?

我这才意识到,他怕的不是新技术,是怕失去判断的锚点。

他靠收音机、报纸、邮局,搭起一套“可信坐标”,一旦坐标没了,人就漂了。

我毕业后做媒体,每天睁眼就是十万加、热搜、反转,再反转。

我学会用关键词过滤谣言,用时间线追源头,像在玩一场永远打不完的扫雷。

可有时候半夜刷手机,突然想,要是他还在,会不会把抖音里那些“三分钟看完俄乌冲突”的视频当成新的《参考消息》?

他大概会先皱眉,再默默把视频收藏,第二天早起去公园找老伙计讨论,像当年在菜市场跟人争论海湾战争会不会涨价。

我回老房收拾东西,翻出他手写的剪报本,铅笔字密密麻麻:油价、粮票、苏联解体。

最后一页停在2008年,标题是“北京奥运会开幕”,旁边空白处写着“中国真争气”。

我盯着那行字,鼻子一酸。

他错过了二维码、健康码、ChatGPT,却没错过对“国家”两个字的全部热情。

现在我给社区老人开手机课,第一堂课不讲扫码,先教他们怎么把字体调到最大。

有个大爷举着手机问我:姑娘,这新闻是昨天的还是去年的?

我愣住,想起我爸当年把报纸日期圈红的样子。

原来时间感才是信息时代最奢侈的东西。

我把剪报本最后一页撕下来,装进钱包。

每次写稿卡壳,就摸一摸那张发脆的纸,提醒自己:别光追流量,先想想他当年为啥连化肥广告都不放过。

时代跑得再快,也别忘了给真相留点翻页的时间。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏