听说过,用气球打仗,通常指的是历史上的一种作战方式,被称为“气球作战”或“空中侦察”。这种方法在18世纪末至19世纪中期较为流行,特别是在拿破仑战争和克里米亚战争期间。

在这些战争中,军队使用充气气球进行空中侦察,以获取敌方阵地的情报。这些气球由丝绸或橡胶制成,通常由一个或多个士兵乘坐,升至空中,观察地面情况并向地面部队传递信息。

虽然气球作战在历史上曾经发挥过重要作用,但这种方法也有其局限性。例如,气球的飞行高度有限,容易受到天气条件的影响,而且无法进行长时间的侦察。随着热气球和后来飞机的发明,气球作战逐渐被更先进的空中侦察手段所取代。

在现代社会,虽然气球不再作为一种主要的作战工具,但它们仍然在某些特殊情况下被用于军事目的,例如用于空中广告、高空摄影或作为靶标等。然而,这些应用与历史上的气球作战相比,其战略和战术意义已经大大降低。

相关内容:

气球不仅可以吹着玩,也可以用来打仗。

二战时,苏联上空布过一道气球阵,算是让德军吃尽了苦头。

一、钻进气球阵里的德军

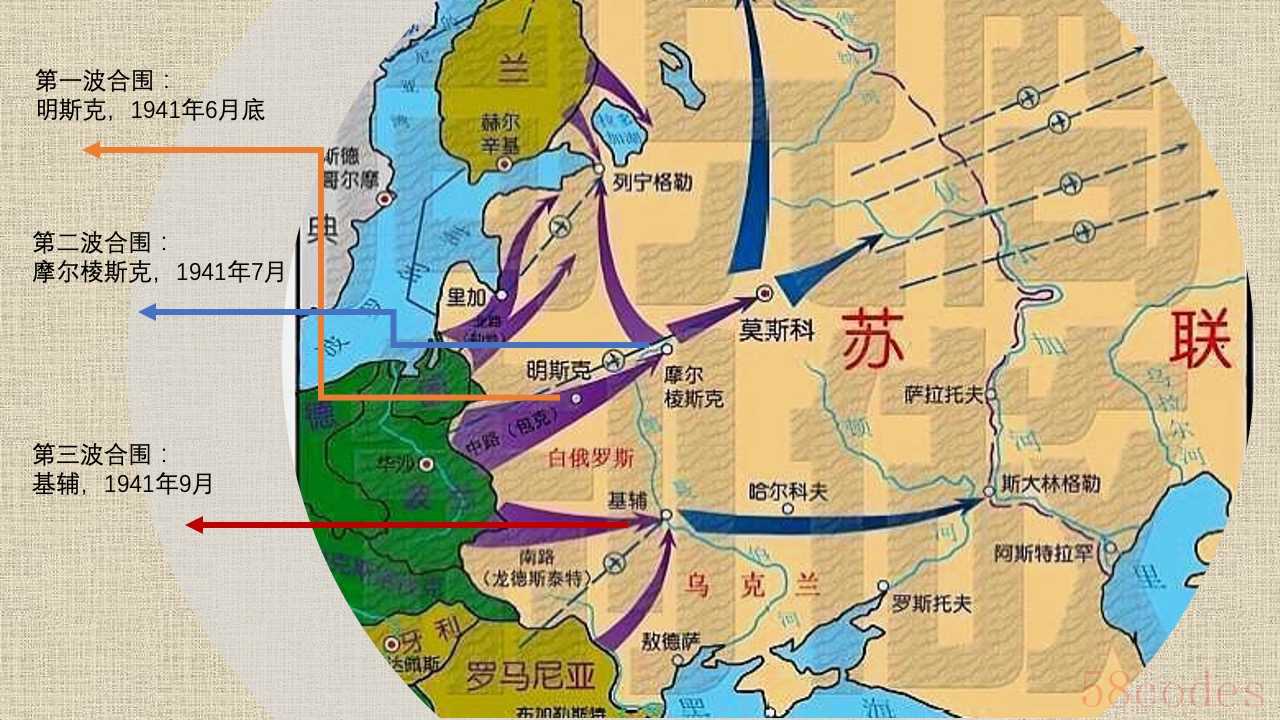

1941年6月23日,德军撕毁签订不到2年的《苏德互不侵犯条约》,于凌晨开始向苏联发起偷袭。

他们以丰富的战斗经验,和强大的军事实力,企图迅猛一击,把苏联这个“泥足巨人”几个月内就打倒。

确实,在充分的预谋下,德军在前几个月内迅雷不及掩耳,接连不断攻城拔寨。

不到半年,就占领了苏联150万平方公里的领土,俘虏了380万名苏军。

6月占明斯克,7月夺摩尔棱斯克,9月拿基辅。

基辅之后,德军迅速逼近苏联首都莫斯科。

空军是德军迅速向前推进的先锋。

为了防止强大的德国飞机掌握制空权,在莫斯科保卫战中,苏军最高统帅部组建了3个防空气球师。

他们的任务,就是把一个个巨大的气球升入莫斯科的上空,形成空中障碍,阻止德军飞机入侵。

这些气球,由氢气注入,巨如鲸,密如弹,飘于空,甚奇。

德军飞来本来想要轰炸,结果被眼前五颜六色的气球阵搞晕了,这俄毛演的是哪出戏?

他们不敢接近,但有一架沉不住气,单枪匹马钻了气球屏障中。

结果,飞机被巨大的气球挡住视线,来不及躲避,撞上了气球。

气球碎片,很快如巨布袭来,有的钻进发动机,有的挂在机翼上,有的糊住飞行员的驾驶室……

最终,这架飞机自断经脉,落地而亡。

这就是莫斯科上空,第一架被苏军搞掉的飞机。

其他德军一看这威力,纷纷提前返航了。

二、气球打仗立大功了

俄方史料显示,卫国战争期间,苏军防空系统广泛使用拦阻气球,对德军进行敌机拦截。

战争初期,只有6个拦阻气球团,和10个拦阻气球营。

随着战事的推进,气球拦截效果威力不断显现,最后,仅用来防空拦阻的气球,就发展到了3000个。

而一个防空师,用拦阻气球可以掩护75平方公里的地域。

拦阻,是氢气球最实用的功能之一。

因为注入氢气的庞大气球,可飘至空中4000——5000米,下面用缆绳系于绞车上,用绞车控制它的地点和高度。

每个气球上,有数不清的缆索,每条缆索上,还可以再串联悬挂上小气球,以对敌视线干扰更大。

这样密集的拦阻,使飞机不敢低空飞行,否则钻入球阵后,不是撞上球体,就是被缆索给缠住,最终都是落入蜘蛛网。

飞得高吧,又失去投放炸弹的精准度,这让德军感到十分麻烦。

有人说,干脆一不做二不休,朝它开一炮不就行了?

这办法听起来是不错。

不过您可别忘了,这球可是不好惹,里面是氢!你把它惹火了,当场来个空中大爆炸,弄得你还未驾机逃离,冲击波和火焰,就把飞机吞噬了。

所以,用氢气球作为防空防御,在苏联卫国战争中,确实起到了奇效。

除了拦阻,气球的另一个作用,是观察,这样的气球和士兵,叫“浮空队”。

顾名思义,专门飘在空中干活的军队。

资料显示,用地面目视和光学侦察,无法摸清敌方整个情况,尤其是防御纵深。

而坐着氢气球在高空观察,可以轻而易举看到20公里外的敌方炮兵连的位置,或25公里外的敌行军纵队,以及其列车编组。

这种信息,在交战中可是无比珍贵的。

史料记载,整个苏联卫国战争期间,共有9个浮空观察营,每个营有三四个浮空队,共浮空19985次,总浮空时间为20126小时。

利用浮空队,苏军共探明敌方炮兵连阵地4617个。这些气球,可谓立下汗马功劳。

而被敌方摧毁的气球,仅仅110个。

三、气球打仗的缺点

气球打仗有优点,也有缺点。

首先,是氢气是硬通货,得有源源不断的氢气可输送。

列宁格勒地区有一家化工厂,专门生产氢气,从拉多加湖的湖底,铺设天然气管道,直通部队。

其次,这东西只能水平移动,且不易移动,一般一飘就一二十天。

然而,超过3周,氢气就不足,得拉下来重新充气,再升空。

最后,这东西虽然飘得高,但就像风筝一样,每个气球下面都得有个大汽车或大轮船坠着,用绞绳控制着。

汽车轮船都不是问题,但在战争期间,汽油可能是最大的问题。

德国打苏联,都是合围仗,德军一困守,汽油就紧张。

1941年秋天,列宁格勒的汽油眼看就要耗尽,气球早晚要落下来,没有了气球,防御更加被动挨打。

怎么办?

聪明的苏联人,在这期间,发明了用气球里的氢气做内燃机燃料的方法。

这个人,就是33岁的中尉技术员,鲍里斯·伊萨科维奇(Шелищ Борис Исаакович )。

鲍里斯被称为“氢中尉”

他受一个神话故事的启发,想起了用氢代替汽油,不过在试验时差点被炸死。

在成功后,他为苏军防空队节省了50万卢布,最后被授予了国家红星勋章,称他的发明,“对国家强大的防御能力和国家经济,具有重要意义”。

原来,用氢做内燃机原料,也是二战的发明啊。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏