根据你提供的信息,这是一个关于著名演员吴京的有趣事件。以下是对这个情景的解读和可能的后续影响:

"事件解读:"

1. "“回国捞金”背景:" 吴京作为国际知名的中国演员和导演(尤其以《战狼》系列、《流浪地球》系列闻名),经常在国内拍戏或参与活动,这被一些人俗称为“回国捞金”。这背后反映了他利用自身在国际上的影响力和国内巨大的市场机会。

2. "全程飙英语:" 这个细节是事件的核心。吴京在某个场合(可能是采访、综艺、活动等)全程使用英语,这在以普通话为主的国内公共场合是比较少见的。

3. "吴京当场发声:" 面对这种可能被视为“疏远”或“不接地气”的行为,吴京做出了回应(“当场发声”)。这表明他意识到了这个行为可能引起的反响,并试图解释或澄清。

4. "网友共鸣刷屏:" 这是最关键的一点。“共鸣”意味着网友们的反应并非一边倒的批评,而是包含着复杂的情感和观点。他们可能基于以下原因“刷屏”:

"理解与支持:" 认为吴京是国际化人才,使用英语是自然流露,没必要被过度解读。他的成就本身就代表着中国电影的国际影响力。

"爱国情绪:" 部分网友可能认为

相关内容:

那期节目里的名场面,很多人都刷到了:嘉宾一句句英文往外丢,镜头像迷路的字幕,一片寂静里,吴京耐着脾气开口:“不要老说英文可以吗?听不懂。”这话一出,现场空气都降了三度,弹幕齐刷刷冒出来——“中文不香吗?”这不是戏精上身,这是所有观众的共同疑问:你既然回到国内舞台,为什么非要用一层语言“隔离膜”把自己和大众隔开?

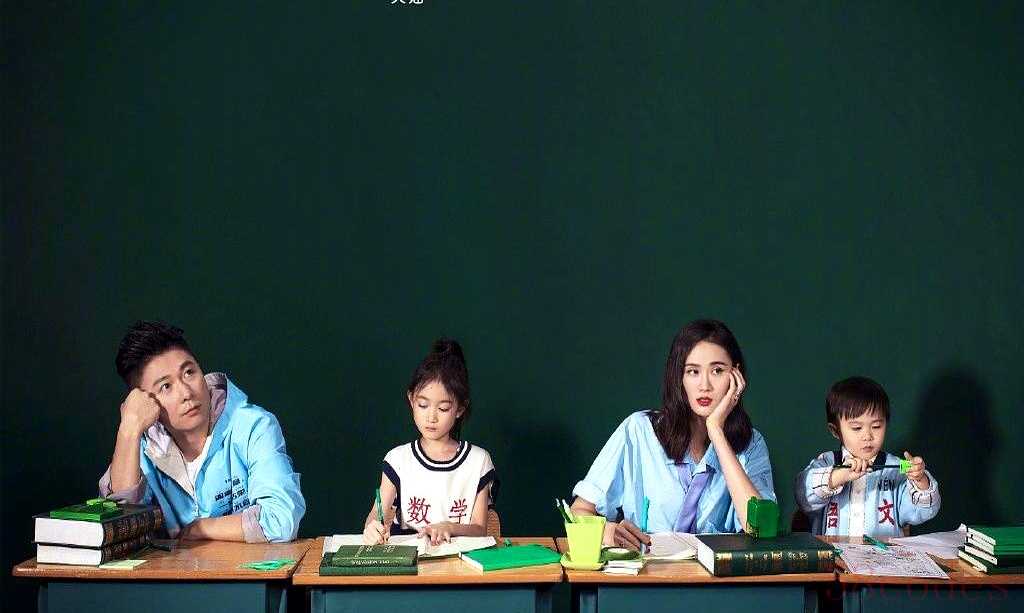

把镜头拉远,出场的是一个背景漂亮到发光的家庭。

她是李安琪,出生在体操冠军之家。

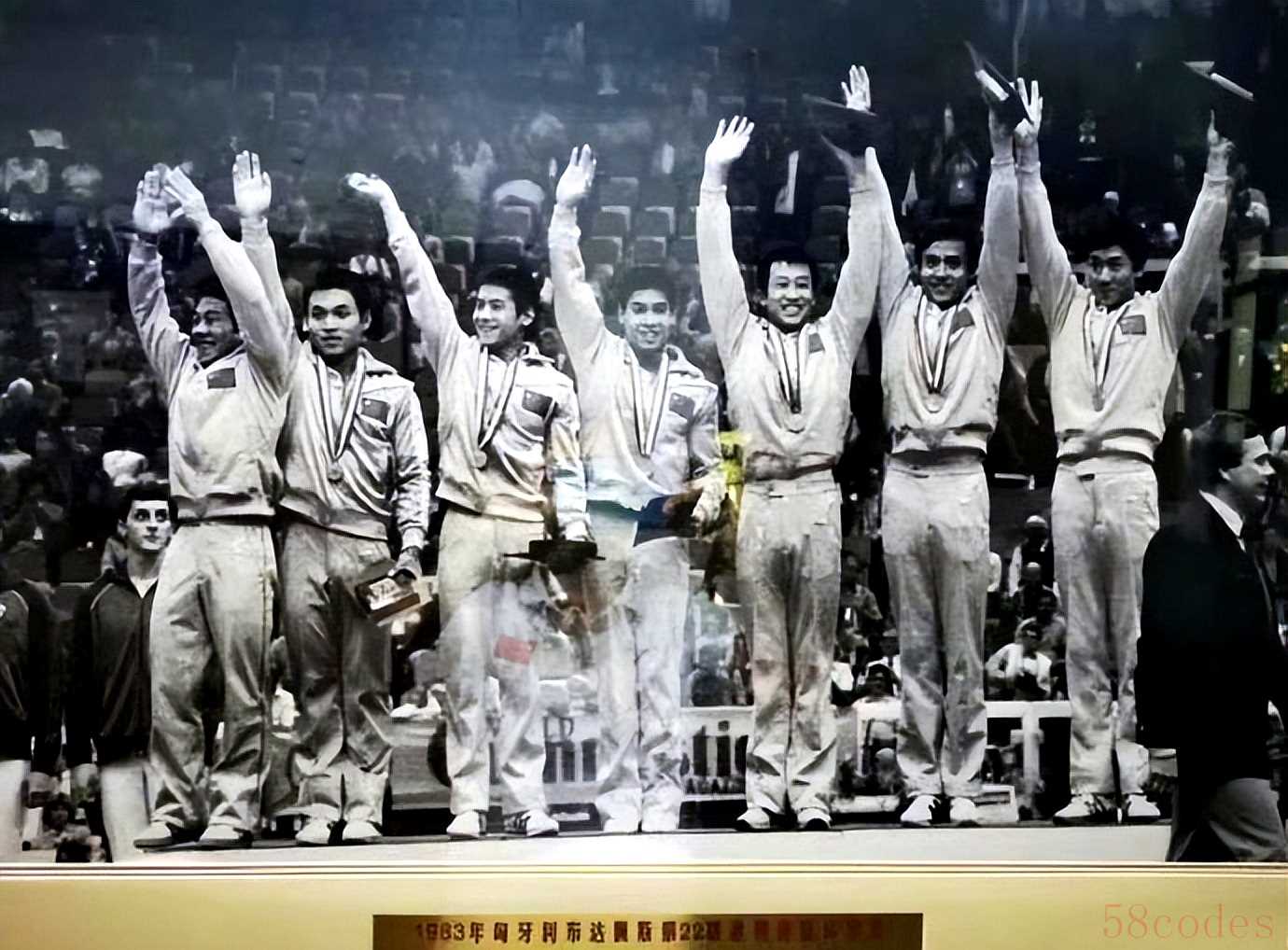

父亲李小平,被叫作“鞍马王子”的那位,80年代拿下世界大赛一个接一个的第一;妈妈文佳,女队名将,单项和团体的金牌也攒了一摞。

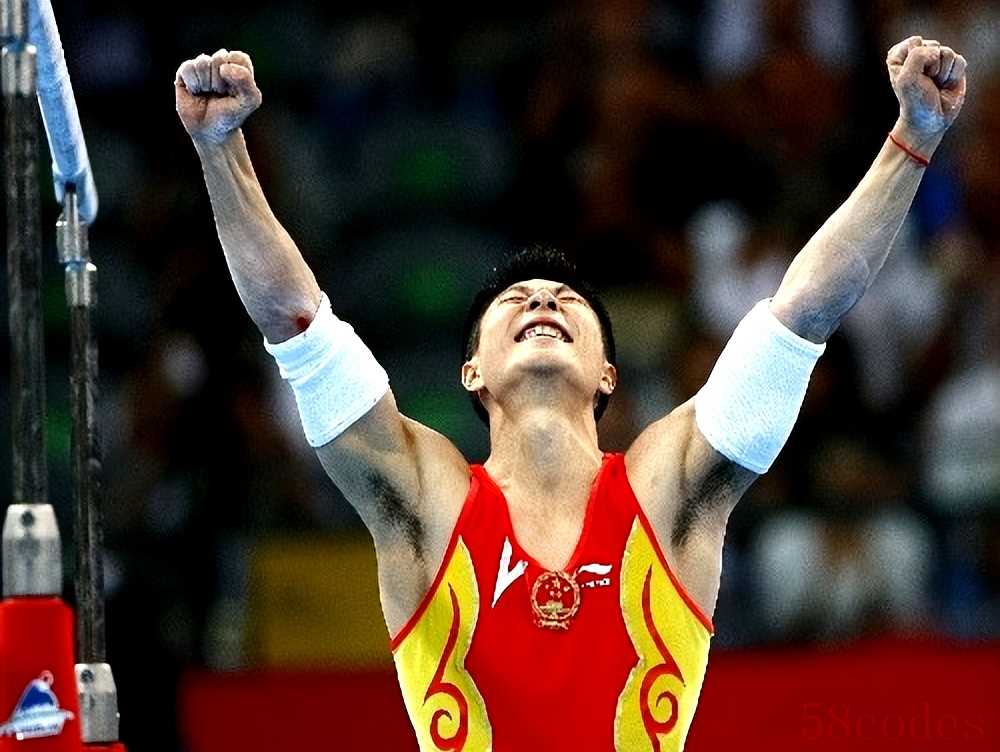

她的先生李小鹏,大家更熟,奥运冠军,动作还挂着他自己的名字,退役那天电视台直播告别仪式,体育迷至今记得他站在器械边的那个背影。

这一家子从赛场退下来,去了大洋彼岸继续打拼,读书、创业、开俱乐部,换一种方式继续“体操人生”。

他们不是断了线的风筝,反而更紧地系在国旗上:2003年世锦赛,一家人帮国家队操持吃住安排,比赛结束还操办庆功会。

那次,年轻的李小鹏在赛场上拿了三金,也是在那时,他和李家姐妹正式认识。

后来他带伤赴美手术,住在李家,彼此相处,感情生根发芽。

复出又夺冠,退役后转做生意,再踏入综艺,婚礼、孩子,两人原本就是“体育圈最稳夫妻”的样板戏。

所以当两人回到内娱参加节目时,观众的心理预期很简单:要么励志,要么甜度拉满。

前几期确实也如此,他俩相互尊重、默契配合,镜头里的她自信开朗,口碑稳稳在线。

风向开始变,是从她“全程用英语”这件事起的。

节目上对话用英文、赶通告Vlog英语、微博广告也是清一色英文,底下评论有人问中文版在哪里,她回复也依然英文。

有网友翻评论区说她只和英文留言互动,还顺手给人纠正词法,结果把路人和粉丝一起推到对立面:这气质,不是亲和,是“把你们当观众,但不是我的观众”。

“你明明会中文,为什么要甩英文?”这是争议的起点。

此前媒体采访里,李安琪被介绍为在国外长大,但接受过中式教育,中文交流不成问题。

李小鹏也说过她中文“还不错”。

可到了国内节目,她的言语选择是清晰的——几乎不说中文。

于是当吴京那句“听不懂”落地,就像点燃了一个被压了很久的火苗:这不是爱不爱国的扣帽子问题,这是最基本的交流体验问题。

观众的情绪很容易理解。

综艺不是课堂,观众不欠谁理解;更何况镜头是全国播,信息效率、参与感、亲近感是第一位。

哪怕是外国嘉宾,来上国内节目也常常硬着头皮学几句中文“你好谢谢再见”,哪怕不标准,也会被夸“入乡随俗”。

语言在屏幕里不仅是工具,更是态度。

你用哪种语言,就把自己放在了什么位置。

大众不愿意被一个“语种高地”俯视,这是人的本能。

李小鹏随后出来灭火,说妻子的中文不是特别好。

这句话没能降温,反而引起了更大争论。

因为这和此前的“中文还不错”相矛盾,也和观众的直观观感冲突。

公众人物的发言很残酷,一旦出现前后逻辑对不上,舆论很快会自动补全剧本:是在找借口?

还是怕伤害品牌合作?

这就是所谓“真诚税”。

道理简单到不能再简单:你不需要十全十美,但必须让人感到一致。

回头看,这场舆论翻车并不复杂,甚至有点可惜。

一个“海归语境”和一个“本土受众”的错位,本可以被轻松化解。

比如节目里双语切换,关键信息先中文后英文重复,做个口头“抱歉我中文还在练”也行;微博发广告开双语折叠,评论区随机挑中文互动,给普通路人一点“被看见”的机会。

哪怕是找个同传,也比现在这种“我说我的,你们自己感受”的隔膜强太多。

娱乐圈不是国际会议,亲和力就是生产力。

很多人把这件事往“爱国与否”上扯,未免太重了。

她父母和丈夫的履历摆在那儿,李家对国家体操的贡献,谁都看得见。

问题压根不在政治光谱上,而在“社交礼仪”和“观众心理”。

吃瓜群众最怕两件事:其一,被教育;其二,被当工具人。

全英文上节目看起来像是“秀优越”,微博只接英文看起来像是“只为商业”,于是“回国捞金”的标签就自己长了出来。

标签一旦贴上,你后面做多少公益,反而被解读为“挽尊”,这就是口碑系统的残酷算法。

说句行业的冷知识:语言姿态就是人设姿态。

你在镜头里选择什么语言,等同选择了和谁交朋友。

曾经也有海归艺人在国内颁奖礼试图全英文致辞,台下掌声极冷,第二天团队火速补录一版中文感谢,风向立马回暖。

反之,也有外籍选手在竞技节目里每次都学一句中文接地气,虽然业务不算顶尖,路人缘却高得离谱。

不是内卷谁的“民族气质”,只是对观众投入的尊重,最廉价也最见功夫。

这对夫妻后来慢慢从综艺上“隐身”,李小鹏更多出现在公益活动里,偶尔闪现,保持体面;她几乎不再内娱营业。

有人感慨,当年口碑要多好有多好,被一句句英文硬生生拐了个弯。

其实,公众的记忆也没那么狠。

哪天她真诚地在镜头前用中文自我介绍,哪怕磕巴两句,愿意开个玩笑“今天打工人的中文又进步了”,评论区照样会给掌声。

观众不是不近人情,观众只是讨厌被隔离。

说到底,娱乐产业的底层逻辑没那么玄学。

你给观众什么,他们就用什么回馈你。

把双语当冷兵器,迟早会被自己的锋芒割伤;把语言当桥,哪怕桥窄一点,也有人愿意过来和你见个面。

那句老话放到今天依然有效:尊重是最低成本的礼物。

别把它当成昂贵的人设道具。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏