最近支付宝的一个功能确实引起了大家的关注,并冲上了热搜。这个功能是关于“信用付”或者“花呗借呗”相关的,它允许用户在不需要输入密码的情况下,通过指纹或面容ID快速完成支付。

然而,这个功能也可能存在一定的安全隐患,因为如果手机丢失或被盗,他人可能会利用这个功能进行支付。因此,建议大家在使用这个功能时,要根据自己的实际需求进行设置,并注意保护好自己的个人信息和支付安全。

如果你对支付宝的这个功能感到担忧,可以按照以下步骤进行解除:

1. 打开支付宝APP。

2. 点击右下角的“我的”页面。

3. 点击头像下方的小三角形,进入“设置”页面。

4. 在设置页面中,找到“支付设置”或类似名称的选项。

5. 在支付设置中,找到“快速支付/免密支付”或类似名称的选项。

6. 关闭“快速支付”或“免密支付”功能。

这样一来,你就成功解除了支付宝的快速支付功能,需要每次输入密码才能进行支付,从而提高了支付的安全性。

请注意,以上步骤可能会因为支付宝APP的版本更新而略有不同,但大致的思路是相似的。如果你在操作过程中遇到困难,可以参考支付宝官方的帮助文档或联系支付宝客服获取帮助。

相关内容:

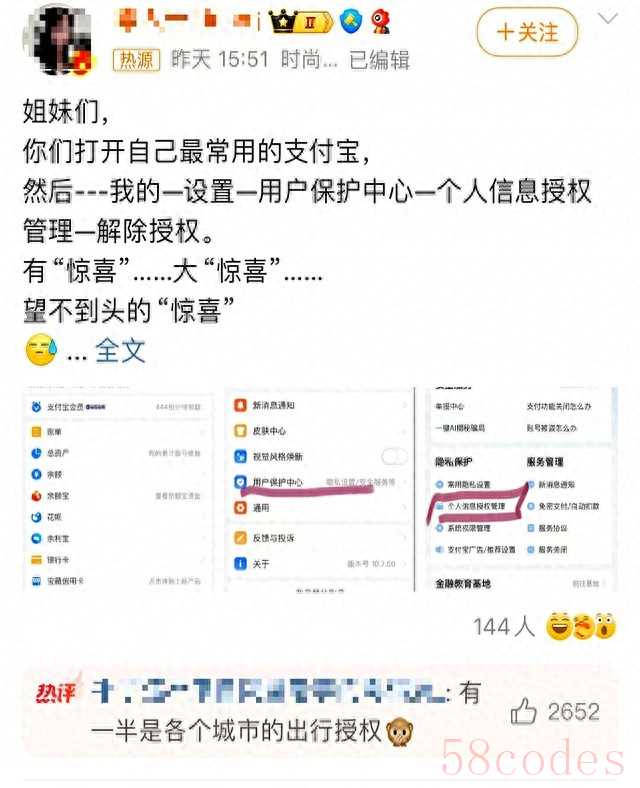

“我明明只买了三个月会员,怎么银行卡又悄悄扣了三百多?”——昨晚十一点,这条微博冲上热搜,点赞破十万,评论区全是同款崩溃。

支付宝的“授权黑洞”不是新话题,但每一次都能炸出一大批后知后觉的人。

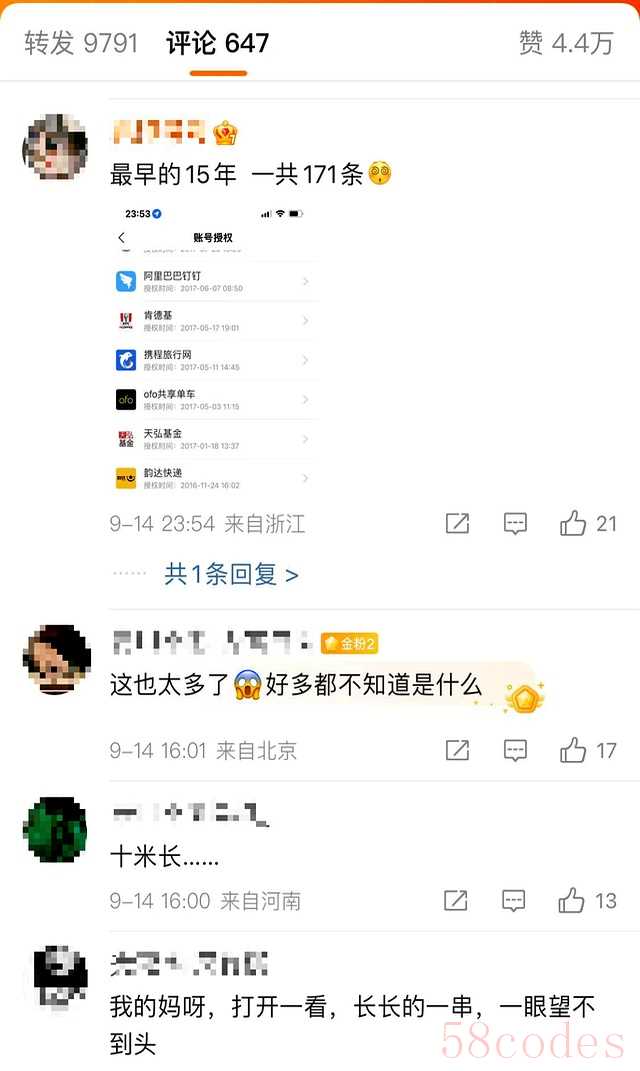

后台数据显示,平均一个老用户名下挂着 67个第三方授权,最早的一条能追溯到 2015年,很多人连那家公司的名字都没听过。

更离谱的是,这些授权里 38% 带有“自动续费”或“免密扣款”字样,金额从 3块到 299 块不等,一年下来不知不觉就溜走上千。

为什么大家总被扣得毫无知觉?

一是入口藏得深。

打开支付宝,要点“我的—设置—用户保护中心—个人信息授权管理”,再往下翻三层才能看到密密麻麻的列表。

二是文字游戏。

很多 App 把“首月 1 元”写在最显眼的位置,却把“次月起 29元自动续费”缩成一行灰色小字,手指一滑就点了同意。

三是时间差。

解除授权后,第三方依旧能在 24小时内继续扣一次款,很多人以为删了就万事大吉,结果第二天短信又来了。

这次热搜里,最扎心的案例是“连续五年给一款早已下架的背单词软件续费”。

当事人回忆,当年为了考研开了一个月会员,后来换手机、换号码,早把软件卸载,可扣款从未停止。

要不是银行发来年度账单,他还蒙在鼓里。

类似“僵尸扣款”在微博评论区一抓一大把:给停更的漫画平台续了四年、给倒闭的健身房付了两年的“云端储物费”……每一条都写着“我忘了,但它没忘”。

支付宝官方这次给出的三步自查,其实去年就发过,但很多人依旧找不到。

这里再拆一次:

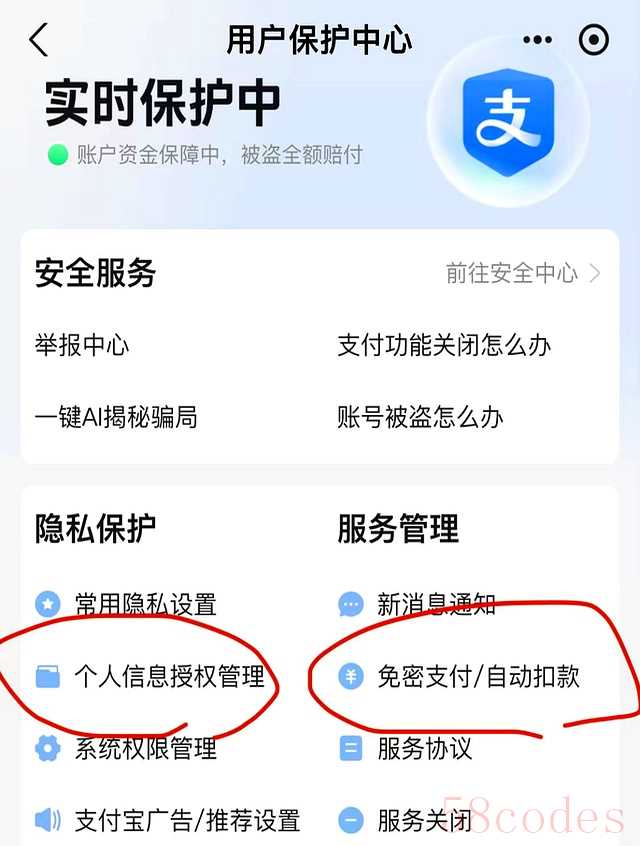

1. 打开支付宝,搜索框直接输入“授权管理”,能少点三下。

2.页面右上角有“批量解除”,可以一次性勾掉不认识的授权,不必一条条点。

3.解除后别急着退出,顺手点进“免密支付/自动扣款”,把“付款码免密”“乘车码免密”里不需要的全部关掉——尤其是地铁、共享单车这类小额高频场景,丢手机就等于丢钱包。

除了支付宝,微信、Apple ID、云闪付也同理。

微信路径是“我—服务—钱包—支付设置—自动续费”;苹果用户要去“设置—AppleID—订阅”。

别嫌麻烦,把这几个角落一次性扫完,十分钟能省下一部新手机的钱。

消保委提醒,如果已经产生不明扣款,先别急着骂客服。

把扣款记录截图,再到“用户保护中心—投诉”提交,支付宝会强制第三方在 72小时内答复。

多数情况下,对方会乖乖退钱——他们最怕的是被平台下架。

说到底,平台把“便捷”做到了极致,却把“风险”留给了用户。

下次看到“一键登录”“极速开通”时,不妨多点两下“更多选项”,把默认勾选的自动续费取消。

毕竟,省下来的不是三块五块,而是“我明明没买,怎么又扣钱”的血压飙升。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏