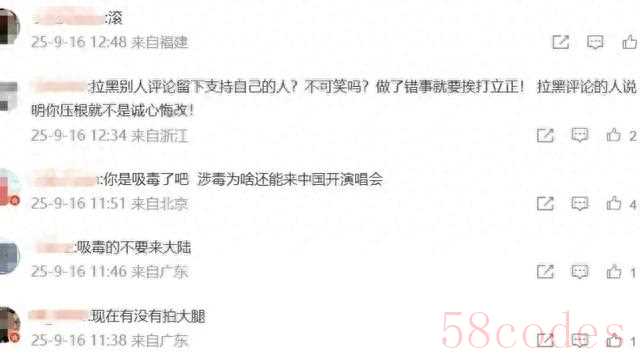

对于艺人苏永康取消大陆演唱会的消息,以及后续他采取的“破防拉黑网友,关掉评论,删除评论”等行为,网上出现了广泛的讨论和不同的看法。

一些网友认为,艺人面对批评或争议时,应该更加理性沟通,而不是采取拉黑、删除评论等“封口”的方式,这可能会加剧矛盾。也有人理解艺人可能因为压力而“破防”,但认为这不是解决问题的好方法。

这件事也引发了关于艺人公众形象、言论自由、以及网络环境应对争议等问题的思考。

无论如何,这类事件提醒我们,在公共讨论中保持理性和互相尊重是很重要的。

相关内容:

“23年都过去了,还揪着不放?

”——苏永康演唱会刚官宣,评论区就炸成两锅粥。

一票铁粉哭喊“青春补偿”,另一票网友直接甩举报信,演出当晚,票没卖完,批文先撤。

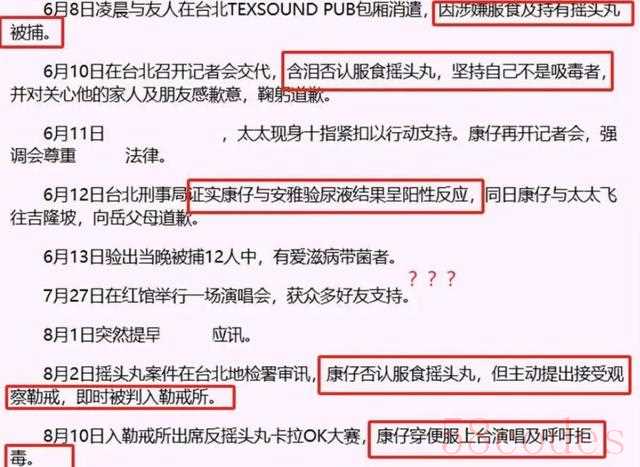

这事搁谁身上都尴尬:当年在台北酒吧被逮,大麻味还没散,他就当众鞠躬道歉。

后来歌照唱、婚照结,以为时间能漂白黑点,结果大陆市场一句“不行”,直接打回原点。

有人替他喊冤:都过去小半辈子了,改过自新还不给饭吃?

可转头一看,缉毒纪录片里,24岁的警察小李被毒贩连捅三刀,留下两岁女儿;弹幕刷的全是“吸毒明星复出,对得起谁?

”——情绪瞬间压倒理性。

黄奕更惨。

直播里一句“我女儿只是认识朋友”,被网友截屏放大,新剧弹幕瞬间被“拒看”刷屏。

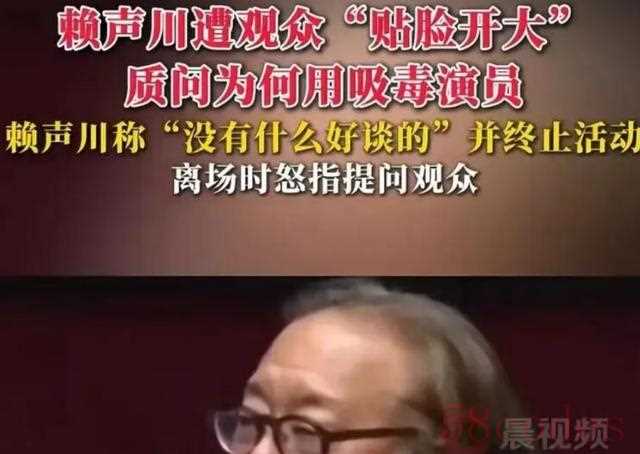

屈中恒更离谱,赖声川的戏刚开票,网友就冲去质问“为啥用涉毒咖”,导演黑脸走人,票房跟着跳水。

说到底,大家怕的不是某个人,而是“坏示范”。

孩子追星,偶像一句“我改了”,就能让“毒品=错误”变成“毒品=可以原谅的错误”。

这条线一旦模糊,缉毒警的血就白流了。

政策也干脆:黑名单直接锁死,演出、综艺、网剧,有案底就别想露脸。

业内朋友吐槽:“现在甲方比政审还严,祖宗八辈都得查。

”听起来夸张,但真有用——去年某流量小生被爆曾吸笑气,三天掉光代言,连待播剧都AI换脸。

当然,也有人偷偷问:那改过自新的艺人去哪吃饭?

答案是,幕后。

给新人写歌、做编曲、开录音棚,圈里好几个“前科哥”转幕后赚得比台前还多。

观众不买账,但技术认实力。

所以别再说“封杀太狠”。

舞台灯光就那几束,照不到的地方,路其实更宽。

只是有人舍不得聚光灯,有人放不下过去。

最后补一句:苏永康的票现在二手平台三折都没人要,倒是有个匿名买家全收,备注写着“烧给当年的自己”。

——挺狠,也挺真实。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏