是的,9秒58绝非终点!人类百米极限的潜力仍然深不可测,其背后暗藏着许多惊人的玄机。以下是一些关键点:

"1. 9秒58的里程碑意义:"

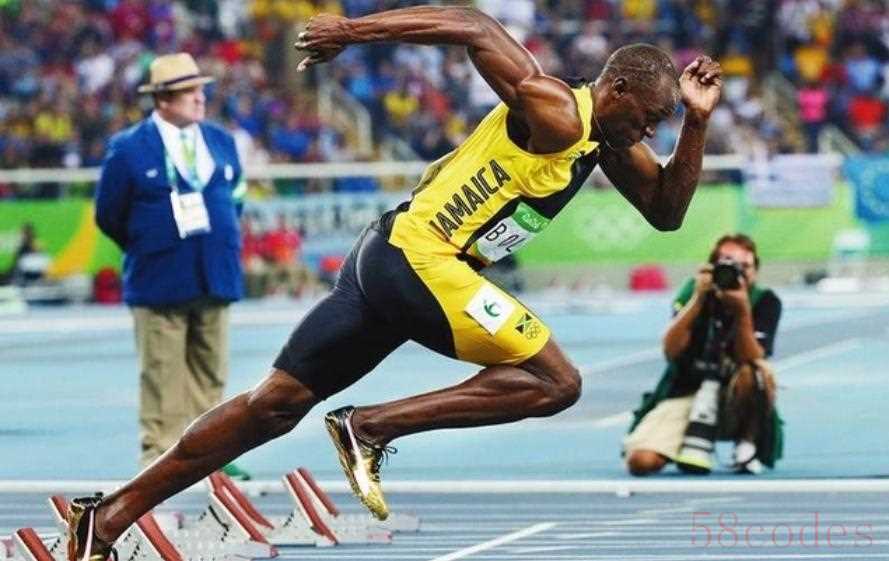

"尤塞恩·博尔特的纪录:" 2009年柏林世界田径锦标赛上,尤塞恩·博尔特以9秒58的成绩打破了由他本人保持的8年之久的9秒59世界纪录,将人类百米速度推向了一个新的高度。

"难以逾越的障碍:" 9秒58的成绩融合了无与伦比的速度、力量、技术、天赋和时机,被许多人认为是人类百米极限的“天花板”。然而,这并不意味着它是一个绝对的终点。

"2. 人类百米极限的潜力:"

"生理极限:" 人类的肌肉纤维类型、神经传导速度、心肺功能等生理因素决定了速度的上限。虽然我们已经接近这些极限,但仍然存在一些尚未完全理解的潜力。

"技术进步:" 田径技术不断进步,例如跑鞋的设计、起跑姿势、摆臂动作等,都可以帮助运动员跑得更快。未来,随着科技的发展,可能会出现新的技术突破,进一步拓展人类百米速度的边界。

"训练方法:" 训练方法也在不断演变,例如更科学的训练计划、更先进的训练设备等,可以帮助运动员更有效地提升速度和

相关内容:

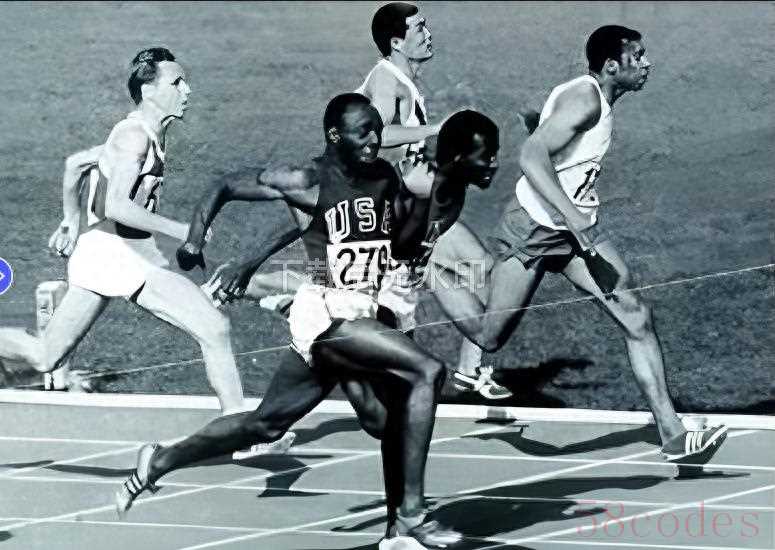

1976年,吉姆·海恩斯以9.95秒撞线时,观众席爆发的惊呼中混杂着质疑——人类真能突破10秒大关?此后的半个世纪,百米赛道成了突破生理极限的战场,9.79秒、9.58秒……每一个0.01秒的背后,是科技、基因与意志的惨烈博弈。

今天,我们重回这条百米隧道,凝视那些曾撕破黑暗的闪电。

一、破壁者编年史:从“不可能”到“新常态”

1. 1970-1980年代:血肉之躯的悲壮冲锋

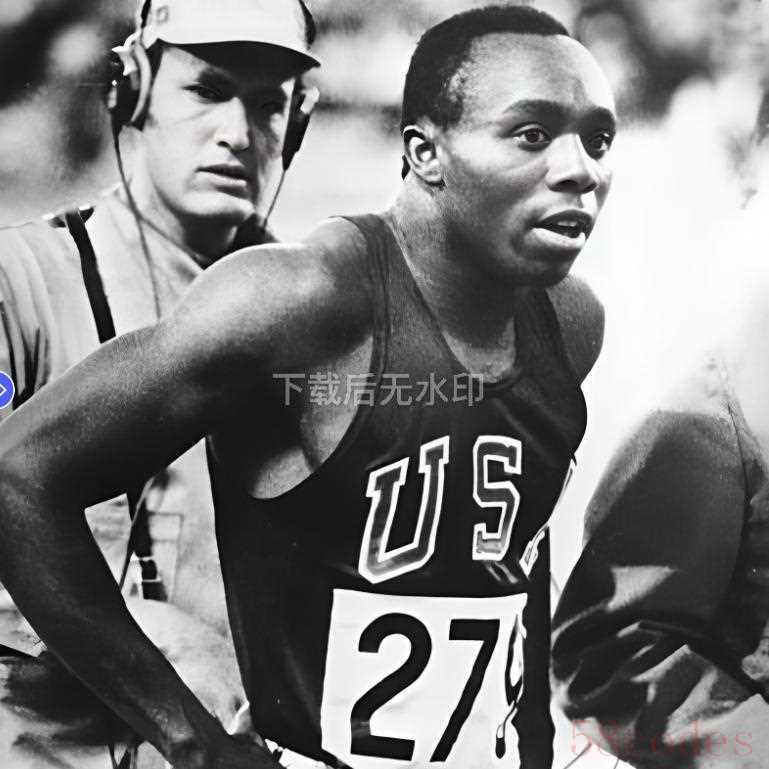

- 吉姆·海恩斯(9.95秒):首破10秒的“叛徒”。当年医学界宣称“10秒是人体极限”,他因此被贴上“仪器误差”标签。

- 卡尔·刘易斯(9.92秒):将短跑从纯力量进化为“技术艺术”。他的步频(4.8步/秒)与步长(2.4米)平衡模型,至今是教科书范本。

专业深挖:此阶段破纪录依赖天赋+苦练,但已暗藏科技伏笔——刘易斯是首批采用生物力学视频分析的选手。

2. 1990年代:药检阴影下的“猫鼠游戏”

- 勒罗伊·伯勒尔(9.90秒)、多诺万·贝利(9.84秒):成绩狂飙伴随质疑。1991年世锦赛前6名均卷入兴奋剂丑闻。

- 关键转折:1999年“飞行药检”制度落地,破纪录速度骤降,印证了此前时代的混乱。

3. 2000年代后:科技与天赋的共谋

- 尤塞恩·博尔特(9.58秒):身高1.95米的“异类”。他的秘密不仅是步长(2.77米),更是“后程分段速度”(60-100米仅用3.78秒,堪比猎豹)。

- 技术革命:

- 起跑器压力传感:优化起跑反应时;

- 碳纤维钉鞋:回弹效率提升8%;

- 风洞测试:减少空气阻力3%。

二、0.01秒的代价:那些被遗忘的“殉道者”

破纪录者的光环下,更多天才因0.01秒的差距沦为注脚:

- 莫里斯·格林(9.79秒):四度手术的跟腱,退役时坦言“每一步都像踩在刀尖”;

- 贾斯汀·加特林:因禁赛错过巅峰期,35岁跑出9.92秒,被称为“最孤独的逆袭”。

生理学真相:百米成绩每提升0.1秒,需股四头肌爆发力增强12%,踝关节承压提升20%——这是与基因的残酷赌博。

三、未来极限:9秒50是终点吗?

1. 基因筛选的伦理困境

- 非洲裔运动员的ACTN3基因(快肌纤维占比超80%)已被视为“短跑天赋指标”,未来会否出现基因编辑选手?

2. 科技入侵的边界

- 耐克2023年曝光的“自适应钉鞋”可通过传感器微调鞋钉角度,国际田联陷入“公平性”争论。

3. 预测模型警示

- 洛桑联邦理工学院分析:基于人体生理结构,百米极限约为9.48秒(误差±0.02秒)。博尔特已触碰天花板。

【结尾:极限之外,是人类永不臣服的灵魂】

回望半世纪,百米纪录的进化史,实则是人类对自我认知的颠覆史——从坚信“10秒不可破”,到质疑“博尔特是否来自外星”。

但真正动人的,从来不是冰冷数字,而是卡尔·刘易斯38岁时颤抖着跑出10.2秒的坚持,是苏炳添32岁闯进9秒83时吼出的“我做到了”!

极限终有尽头,但突破极限的勇气,永远生生不息。

互动话题:

你认为百年后的百米纪录会定格在多少秒?如果科技介入不可避免,我们该如何定义“公平”?欢迎在评论区畅所欲言!

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏